杜甫在其诗《北征》中,深情赞美了唐太宗李世民的治国之才,称其“煌煌太宗业,树立甚宏达。”这句诗出自一位以现实主义批判著称的大诗人,颇为罕见。在杜甫的众多作品中,李世民的形象往往得到他极高的评价。《行次昭陵》中的“谶归龙凤质,威定虎狼都”,以及《折槛行》里的“呜呼房魏不复见,秦王学士时难羡”,均展现了对这位皇帝的深厚敬意。杜甫无疑将李世民视为“完人”,这种赞誉与孔子对周礼和周公的推崇不谋而合。

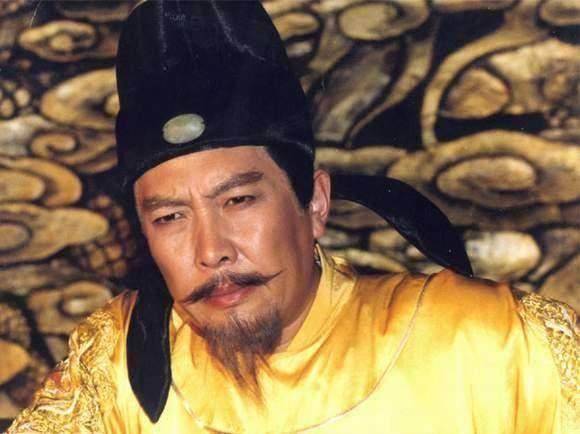

李世民,不仅凭借卓越的政治和军事才能奠定了大唐的基业,他的武艺亦同样出类拔萃,传说他“箭穿七札,弓贯六钧”,在军中无人可敌。除去战功,他的文学造诣也不容忽视,留下了如《望雪》和《守岁》之类的佳作。此外,李世民宽政爱民,尽管也有因过于严苛而杀害忠臣的错误决策,但他整体上仍然被认为是千古一帝,成为后代帝王的楷模。

然而,这位一生功业辉煌的帝王,在死时却显得尤为凄凉。李世民死后,竟然有人嘲笑他“晚年昏庸”,这让人不禁要追问:为何一位如此卓越的帝王,在晚年会遭遇如此不公的评价?他晚年的死亡,又为何显得如此扑朔迷离?

李世民的死因,毫无疑问是因病去世。晚年健康不佳的他,终于将朝政托付给了太子李治,自己则移居至陕西终南山,在那里度过了最后的岁月。由于多年的病痛折磨,他最终死于终南山翠微宫。而关于李世民究竟因何种疾病死去,各种说法不一,至今难以定论。

一种荒诞的说法认为,李世民因患上“痢疾”这一肠胃炎症死亡,甚至有观点认为他因食用过多的面食导致糖尿病。实际上,李世民在征战高句丽时曾患过痢疾,且早已治愈,因此痢疾并非导致他去世的原因。比较权威的学术观点认为,李世民的死亡与两大因素密切相关——过度服药导致的重金属中毒,以及遗传性高血压疾病。

史书中曾提到李世民晚年曾患有一种名为痈疮的病症,这种病会在背部长出许多疙瘩,破裂后会流出黄色脓液,伴随剧烈的疼痛和头晕发热等症状。虽然这种病在糖尿病患者中较为常见,但李世民并非糖尿病患者。更为直接的原因,还是他长期服用丹药,特别是由方士炼制的含有朱砂等重金属成分的“仙药”。朱砂在古代被用作水银的原料,而水银对人体的毒性极大,长期服用会导致中毒,最终造成身体的各项器官衰竭。事实上,唐朝的皇帝中,不少人因服用丹药而早逝,其中就包括李世民的父亲唐高祖及其他几位唐代帝王。

李世民并非出于追求长生不老的欲望开始服用丹药,相反,他是出于治病的需求。随着身体逐渐衰老,他出现了头痛、四肢麻木等症状,史书中记载这是一种类似于今天的高血压的疾病,称之为“风疾”或“气疾”。在没有现代医学的情况下,李世民对这种病症束手无策,于是开始依赖丹药缓解症状,结果却因为长期服用丹药,导致了严重的水银中毒。

此外,李世民的身体状况还受到年轻时战场上多次负伤以及风湿病的困扰。每当潮湿的天气,他全身都会疼痛不已。加上高血压的长期困扰,李世民的健康急剧恶化,最终导致他在53岁时去世。

但李世民的去世,并非单纯因为身体的衰弱。他的精神状态同样遭遇了极大的打击。李世民年轻时面对兄弟间的争斗,心中充满忧虑,而他父亲李渊优柔寡断的立储问题,令李世民难以释怀。李世民也未曾理解李渊当年在太子之位上的犹豫不决,直到他自己的儿子李承乾也因立储问题与他发生对立,最终发生叛乱,李世民才终于意识到父亲的苦衷。在“你当年为何造反”的对话中,李世民理解了父亲的无奈与困境,这种深刻的自省无疑对他造成了巨大的心理冲击。

李承乾的反叛,深深伤害了李世民的心,进一步加重了他的高血压病情。这一事件成为了李世民晚年最深刻的创伤,使得他精神疲惫,身体状况更加严重。虽然在长孙无忌的帮助下,李治最终被立为太子,但李世民已经无法恢复昔日的精神状态。在他接连征战高句丽后,身体的负担愈加沉重,最终导致他因病去世。

李世民的去世,虽因病而非政务疲劳,但作为一位日理万机的帝王,他的健康状况早已被无数的责任、忧虑、政治斗争等因素所侵蚀。反观李世民的父亲李渊和玄宗,这些享乐派的皇帝寿命较长,李世民的早逝,无疑是历史的悲剧。

此外,李世民去世时的孤独和家族内的复杂关系,也增添了这一历史事件的悲凉色彩。李治与武媚娘的早期勾结,使得李世民的家庭关系显得更加冷酷和疏远,这为太宗的晚年生活增添了许多不为人知的苦楚。在这样复杂的背景下,李世民的死亡不仅仅是身体的崩溃,更是精神的彻底疲惫。

发表评论 评论 (2 个评论)