一百年前,鲁迅在《热风》中写下“此后如竟没有炬火,我便是唯一的光”,激励青年“能做事的做事,能发声的发声”。

百年后的如今,当“躺平”“内卷”成为热词,这段话依然振聋发聩:面对质疑“改良文学是洗煤炭”的冷嘲,鲁迅以“热风”回应;面对青年的迷茫,他坚持“纵是萤火也要发光”。

这篇文章带大家拆解《随感录四十一》的深意——青年的“微小行动”也可以撼动时代。若你也在寻找前行的勇气,鲁迅的“热风”或许正是答案。

内容源自博雅小学堂APP 《少年读鲁迅》,欢迎收听。

文 | 蔡朝阳

《少年读鲁迅》主讲人

20多年语文教育者

01

《热风·随感录四十一》的核心精神

愿青年成为黑暗中的“萤火”

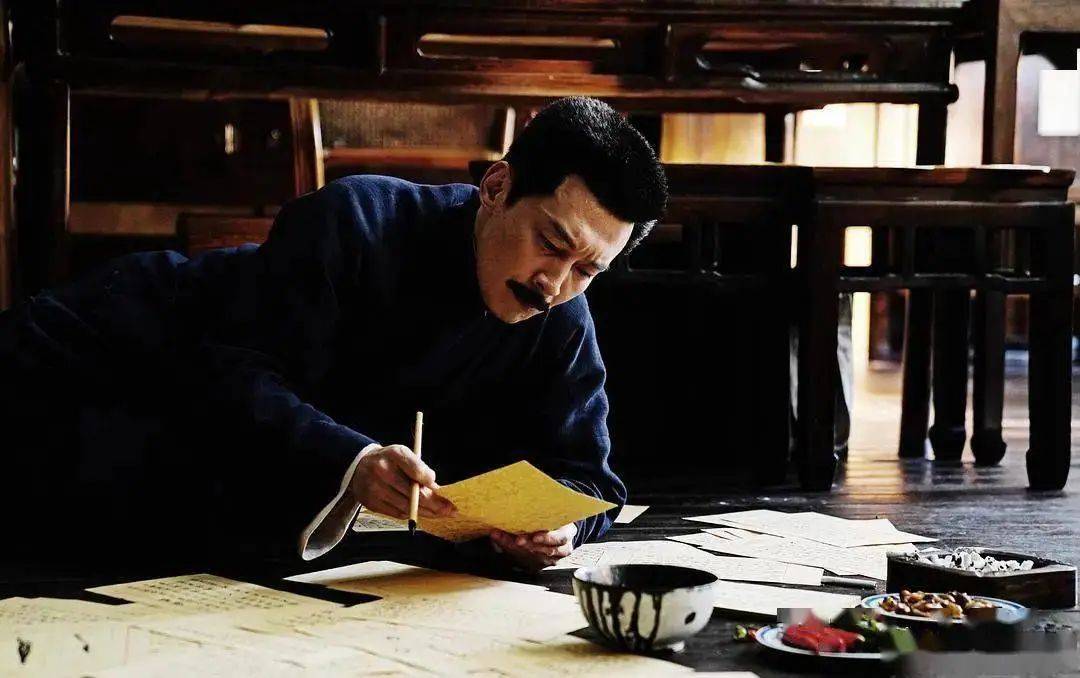

今天我们来讲鲁迅的一小段文章,但却是鲁迅最闪亮的文字之一。很短,只有一百多字,却道出鲁迅最深沉的愿望。它就是《热风之随感录之四十一》。全文如下:

愿中国青年摆脱冷气,只是向上走,不必听自暴自弃者流的话。能做事的做事,能发声的发声。有一分热,发一分光,就令萤火一般。也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。

此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。倘若有了炬火,出了太阳,我们自然心悦诚服地消失,不但毫无不平,而且还要随喜赞美这火炬或太阳;因为他照了人类,连我都在内。

你看,多么美好的祝愿,多么殷切的期待。我们读很多鲁迅,总是觉得他在批判、在揭露、在鞭挞,甚至在诅咒,但是他老人家真的是外冷内热的人,内心深处,是那么的温暖、那么的善良、那么的真诚。

之前讲鲁迅和文学青年的故事,他总是无私地帮助年轻人,帮他们修改文章,帮他们投稿,帮他们介绍出书,甚至直接给钱。

他的时间很宝贵,但是在为年轻人做事这件事上,鲁迅毫不吝啬,足见鲁迅对青年的重视。因为这背后,是鲁迅对国家民族的未来的殷切期望。这段话,是鲁迅对青年人的期望和祝福,也是一种劝勉。

鲁迅一直说自己是受进化论影响的,因为鲁迅读过很多尼采,在《热风》这个随感录当中,鲁迅也多次引用到尼采,包括《查拉图斯特拉如是说》里面的一些句子,譬如本文的结尾:

真的,人是一个浊流。应该是海了,能容这浊流使他干净。咄,我教你们超人:这便是海,在他这里,能容下你们的大侮蔑。

所谓的进化论,它其实听着很简单,似乎未来一定胜于过去。但我们不能机械地去理解。为什么呢?因为未来是不确定的,未来未必就胜于现在。历史和人生一样,从来都是螺旋前进的,是曲直前行的。

但是鲁迅在那个时候,出于对现实的不满,出于对未来的期待,他希望未来会胜于今朝,也可以理解。因而呢,鲁迅当时,对青年和儿童多有期盼,那也是可以理解的。当然日后鲁迅也对自己的进化论有所反思,他也认为会有封建遗少,脑子里面塞满了封建遗毒,也是可能的,他自己也遇到过很多次。

但这里,鲁迅说“愿青年们都摆脱冷气,只是向上走,有一分热,发一分光,就令萤火一般。也可以在黑暗里发一点光,不必等候炬火。”这就是鼓励大家去做事、去发声、去发光、去创造、去改变。

“此后如竟没有炬火:我便是唯一的光。”这句写得好,就是说,要去担当。去做应该做的事。但如果太阳出来了呢?那就祝福。还要随喜赞美这火炬或太阳;因为他照了人类,连我都在内。

02

《热风》的命名深意

冷嘲之外,何以吹响“热风”?

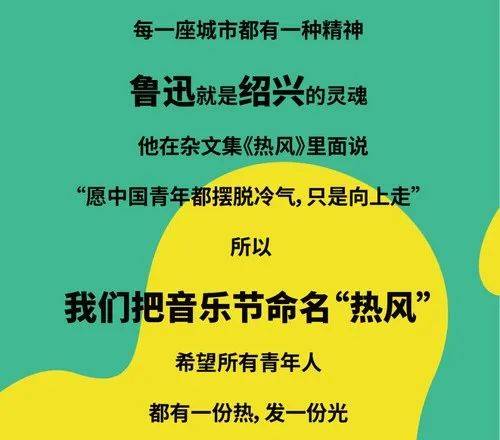

鲁迅的这段话,到现在都还温暖着一代代年轻人。阿老师是绍兴人,有一年,我在古城漫步,在鲁迅故里景区,就看到了一些宣传的招贴,是一个绍兴音乐节的宣传海报,上面就写了这段话。

阿老师心里蛮感动的。也感动于主办这次音乐节的主办方,居然能从鲁迅浩如烟海的著作中,找到这么一句,来作为这次音乐节的宣传语。可见鲁迅的影响力之大。有意思的是,这个音乐节,也叫“热风”音乐节,就是从鲁迅的这本杂文集《热风》而得名。

那大家会不会有好奇,为什么叫热风呢?正如我们所说,鲁迅的每一本文集的名字,都不是随便想想的,是有深意的。比如《坟》,那是为了埋葬和纪念。比如《华盖集》,是噩运和霉运的开始。那么,为什么叫热风呢?

因为,鲁迅批判性文字,总会被认为是冷嘲。鲁迅自己有这么一段话:

但如果凡我所写,的确都是冷的呢?则它的生命原来就没有,更谈不到中国的病证究竟如何。然而,无情的冷嘲和有情的讽刺相去本不及一张纸,对于周围的感受和反应,又大概是所谓“如鱼饮水冷暖自知”的;我却觉得周围的空气太寒冽了,我自说我的话,所以反而称之曰《热风》。

这是《热风》这本文集的序言的最后一段话。光是无情的“冷嘲”,会让人觉得冷冽,而鲁迅自己,也觉得,周围的空气太冷了,需要吹点热风。所以就把这个文集,命名为“热风”。

03

随感录背后

鲁迅为何怒批“洗煤炭”论?

整本热风,前面部分,都是“随感录”。多数连标题都没有,就叫“随感录”,下面是一个序号。就像我们今天讲的这段话来自随感录41。这些文章,基本上写于1918年,属于真正的杂文。所谓杂文,就是不能归入到具体某一类的,一事一议,遇到什么事了,当即有想法,当即评论,不拘一格的。

而这篇《随感录四十一》,其实也是有来历的,这个来历就是《新青年》上的一篇文章。

1918年8月15日《新青年》第五卷第二号刊载任鸿隽致胡适信,其中说:“《新青年》一面讲改良文学,一面讲废灭汉文,是否自相矛盾?……我们四川有句俗语说,‘你要没有事做,不如洗煤炭去罢。’”《随感录四十一》即针对任鸿隽的议论,最初发表于1919年1月15日《新青年》第六卷第一号,署名唐俟,后收入《热风》。

这位任鸿隽,并不是坏人,也很有来头。留学日本时担任孙中山秘书,留学美国时创办了中国科学社。1918年,先后担任了北京大学化学系教授、东南大学副校长、中华教育文化基金董事会干事长、中央研究院总干事等职务。

任鸿隽先生学识渊博,著述宏富,一生撰写论文、专著和译著等身,内容相当广泛,涉及化学、物理、生物、教育、政治、文学、科学思想、科学组织管理和科学技术史等多方面。他的学术思想和对科学事业的开拓精神,仍为学术界所重视。

他是个科学家,一生耿直,不明白,就询问,他和胡适是留学康奈尔大学的同学,也很熟悉,但是对胡适他们发起的新文化运动,还是有些不理解。不懂就问,于是就有了这封信。这封信里,就说了这个话:《新青年》一面讲改良文学,一面讲废灭汉文,是否自相矛盾?

我想,引起鲁迅反感的,就是下面这句话:我们四川有句俗语说,你要没有事做,不如洗煤炭去罢。任鸿隽的意思,你们这些搞新文化的人,都是无事忙,没意义,不如去洗煤炭。洗煤炭是什么意思?越洗越黑啊,永远洗不白。所以就是瞎忙这个意思。

那么这句话呢,他跟胡适讲,可能两个人有交情,大不了是个玩笑,胡适也不以为意。但是鲁迅呢,他就很敏感,也对任鸿隽不熟悉,就觉得这是对新文化运动的一种污蔑。

所以在这篇文章里面,鲁迅还引用了另外一个说法,就是数麻石片。这也是地方谚语,跟洗煤炭差不多,无聊呗,无事忙呗。做了以后一点意义都没有。那你说,数麻石片,就是数石头的意思,有意义吗?石头都堆在那里,根本没有价值,所以胡适没有问题,鲁迅却会认为这是对他们之前所有的工作的一种无视和中伤。

这篇《随感录四十一》就是因为这样的一个原因而写的。所以我们也可以知道鲁迅为什么要鼓励青年人去做一些小事,有一份光发一份热。

不是说一定让他们去做一些惊天动地的大事,人的一生可能真的会从来都遇不到大事。这是由你所处的时代所决定的,你如果处在一个小时代,你根本遇不到大事。那么遇不到大事怎么办,就从身边的小事做起,哪怕是洗煤炭,哪怕是数麻石片。这就是发光发热的一种表现。

有人对新文化运动泼冷水,鲁迅就写了这么富有热情的,像吹着热风一样的文章来回复,这也是鲁迅非常好的一个品质,尤其是,他在其中劝勉了青年朋友。他自己被泼到了冷水,但他却不愿意青年朋友也被泼到冷水,而是愿意把热风、温暖的风吹向他们。热风是什么?春天的风,夏天的风才是热的,里面充满着热量。

04

鲁迅充满力量的文字

从“不满是向上的车轮”到“什么是路”

鲁迅为什么要据理力争呢?为什么要为青年朋友们一辩呢?其实他在这篇文章的前面也讲过这个道理:

凡中国人说一句话,做一件事,倘与传来的积习有若干抵触,须一个斤斗便告成功,才有立足的处所;而且被恭维得烙铁一般热。否则免不了标新立异的罪名,不许说话;或者竟成了大逆不道,为天地所不容。这一种人,从前本可以夷到九族,连累邻居;现在却不过是几封匿名信罢了。

因为中国积重难返的宗法社会、封建礼教的压迫或者束缚,在中国做一点改革从来都是不容易的。但因为冷嘲热讽太多了,吹来的都是冷风,意志略略薄弱的人便不免因此萎缩,不知不觉的也入了“数麻石片”党。所以鲁迅才要吹吹热风。

这篇文章最著名的那段话,就是鲁迅最充满力量的话语。不单单是劝勉,不单单是鼓励,更多的是温厚的站位,鲁迅站在青年人背后,为他们站台,为他们发声,给与最大的鼓励。

所以,这篇文章的结尾,也是很好的,值得我们反复的阅读。

纵令不过一洼浅水,也可以学学大海;横竖都是水,可以相通。几粒石子,任他们暗地里掷来;几滴秽水,任他们从背后泼来就是了。

这本《热风》里的随感录,真是很值得一读,有很多名言金句,阿老师引用了几句,列在下面,我们一起来学习一下:

我有一位朋友说得好:“要我们保存国粹,也须国粹能保存我们。”保存我们,的确是第一义。只要问他有无保存我们的力量,不管他是否国粹。

——来自《随感录三十五》

中国人向来有点自大。——只可惜没有“个人的自大”,都是“合群的爱国的自大”。这便是文化竞争失败之后,不能再见振拔改进的原因。

——来自《随感录三十八》。

这句是名言,“合群的自大”,其实就是一种狭隘的民族主义。鲁迅同时说过另外一句话:猛兽总是独行,而苍蝇总是成群结队。

做了人类想成仙;生在地上要上天;明明是现代人,吸着现在的空气,却偏要勒派朽腐的名教,僵死的语言,侮蔑尽现在,这都是“现在的屠杀者”,杀了“现在”,也便杀了“将来”。——将来是子孙的时代。

——来自《随感录五十七》

不满是向上的车轮,能够载着不自满的人类,向人道前进。多有不自满的人的种族,永远前进,永远有希望。

——来自《随感录六十一》

还有一段,讲人生的路,也是振聋发聩。

什么是路?就是从没路的地方践踏出来的,从只有荆棘的地方开辟出来的。以前早有路了,以后也该永远有路。

——来自《随感录六十六》

这些话大家看起来是不是都觉得非常熟悉?原来都来自鲁迅先生的随感录。所以老师在这里,相当于是放了一个胡萝卜,用这些经典的话吸引你们去读鲁迅,这里面有一种阅读的快感。

你听说过这些话,但是你不知道这些话具体的出自哪里。现在我告诉你,出自《热风随感录》。你慢慢地一篇篇读下去,当你读到这些熟悉的话语时,就会有一种惊喜,嚯,原来你在这里。

博雅《少年读鲁迅》

告别“三怕周树人”

从“有趣的鲁迅”开始

见识最上乘的汉语

最深刻的思想

读懂中国的人和事

不能不读鲁迅

发表评论 评论 (2 个评论)