正在进行的中国嘉德秋拍,是本年度中国艺术品拍卖市场最具影响力的行业事件。

种种信号都在显示,这两年艺术品市场深度调整,冷静理性的买家需求对应的是艺术品价值回归周期到来。

全球艺术品市场的成熟历程,始终伴随着稀缺性价值的凸显。嘉德作为行业龙头对于市场信心和风向标的指向意义明显。2025年至关重要,可以说是下一个周期的元年。

中国嘉德2025秋季拍卖会

拍卖的属性是稀缺性,只有稀缺性才能拉开时间的长河、成为跨越周期的核心艺术资产。

嘉德秋拍所呈现的作品清晰、明确:无论是作品本身的稀缺还是起拍价格的稀缺,是市场从 “规模扩张” 向 “价值深耕” 转型的缩影,都反映着真正具有稀缺性的艺术品。

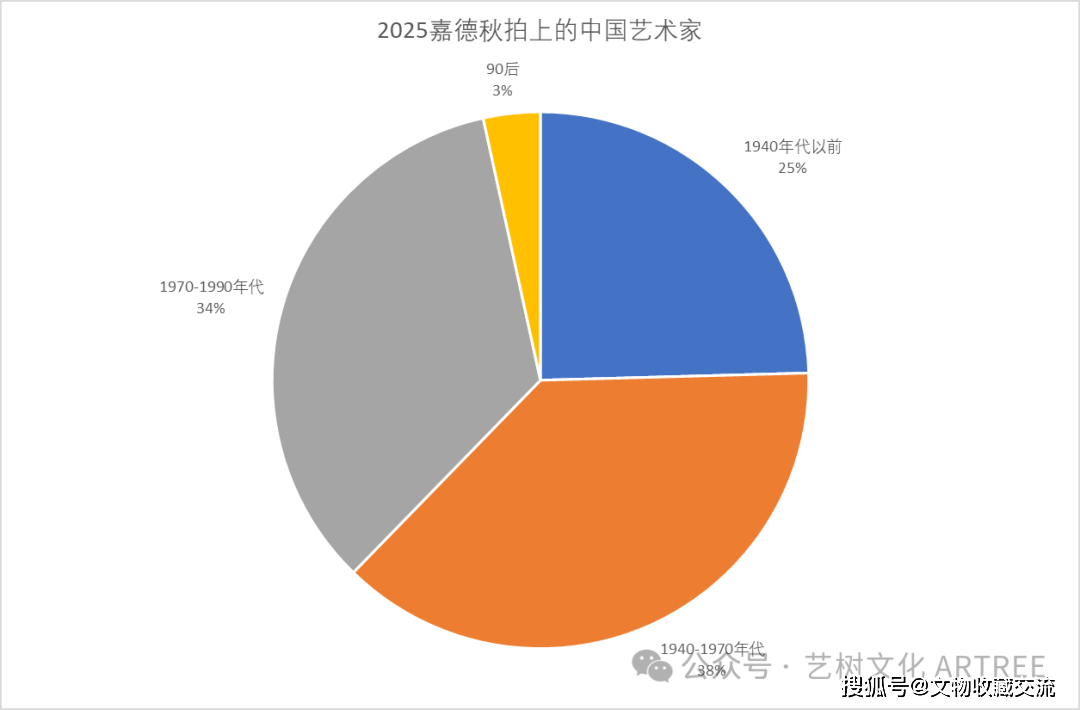

此次嘉德秋拍20世纪与现当代艺术板块一共265件作品、189位艺术家;中国、日韩、西方艺术家比例是175:9:5(92%、5%、3%)。

中国的1940年代以前出生的艺术家、1940-1970年代出生的艺术家、1970-1990年代出生的艺术家、90后艺术家的比例是43:66:60:6(25%、38%、34%、3%)。

2025嘉德秋拍艺术家国籍与年龄分布,2025

那么,哪些上拍作品更具稀缺性呢?在此笔者梳理了五类维度的典型代表:

01

本土文化认同与国际兼容性:硬通货的双重保险

第一类作品以赵无极市场为代表,兼具东方文化内核与国际艺术语言的作品,是市场最稳固的硬通货,其稀缺性体现在文化转译的不可替代性。

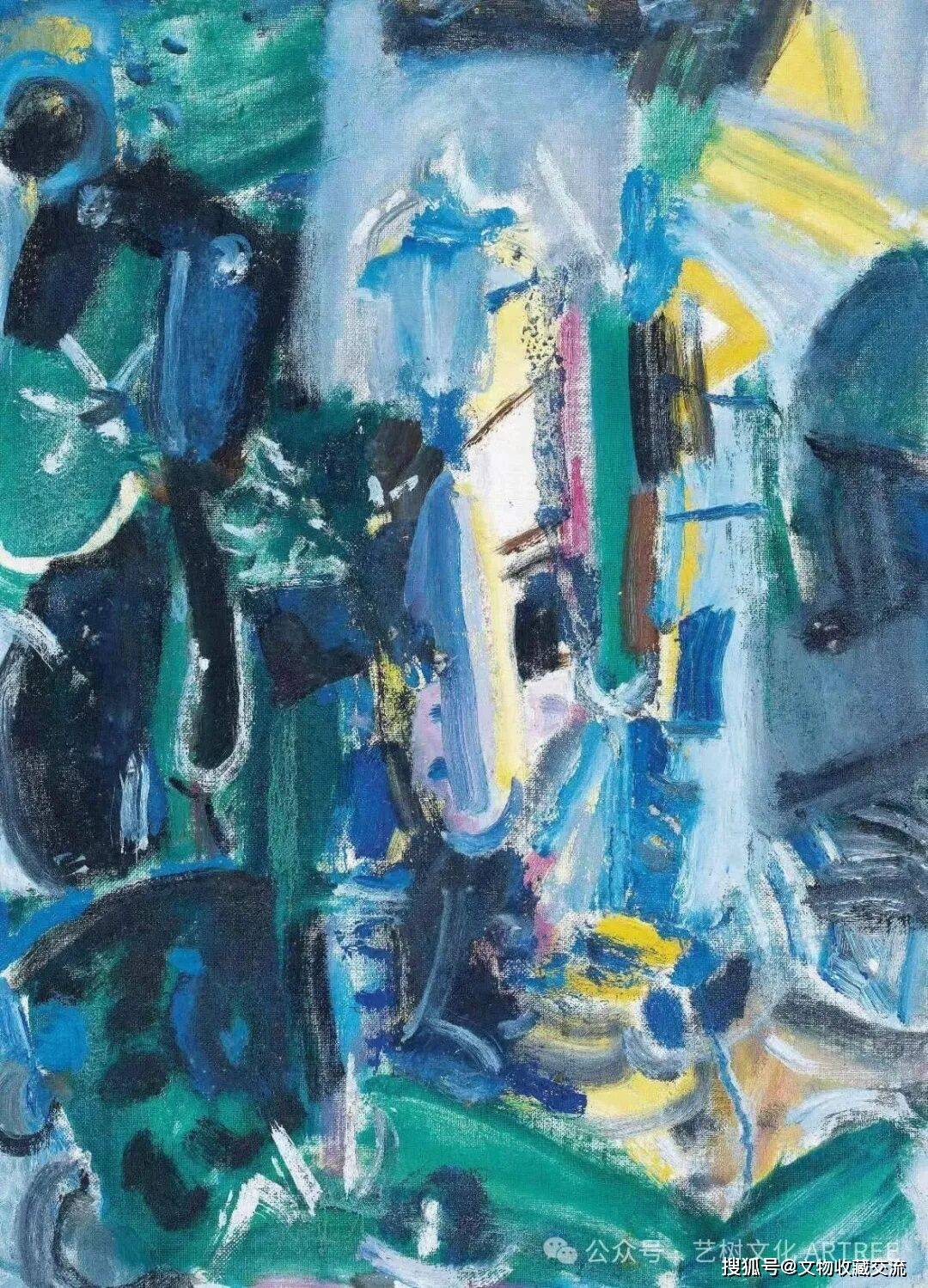

赵无极作为华人艺术界的国际标杆,其作品将中国水墨的写意精神与西方抽象表现主义融合,此次上拍作品是他70年代 “狂草时期” 的代表性风格,赵无极精品在大陆市场不是每年都能够出现,非常难得。

赵无极,《14.12.71》,油画 画布,130×195cm,1971

估价:RMB 31,000,000 - 51,000,000

USD 4,359,747 - 7,172,487

02

存量稀缺:卖一件少一件的精品护城河

20世纪作品因存世有限或馆藏集中,“存量枯竭” 考验征集的难度,这也是嘉德长期坚持专业深耕的优势,尤其是精品的稀缺性直接转化为抗风险能力,在当前的全球经济周期中艺术品保值需求明显。

这类作品的价值核心在于 “不可再生性” 与 “真假来源确定性”。这一类作品以吴大羽、庞薰琹、刘海粟、潘玉良、李超士、沙耆为代表。

吴大羽的稀缺性来自于存量有限与价值补涨的双重逻辑。

他存世的油画一共150件左右、蜡笔画1495-2000件,相较于较早出现在拍场的他的学生赵无极吴冠中作品的可流通量,吴大羽作品的价格如果以1000万一件油画的均价来计,当前市场盘子总额不到20亿。

他的作品第一次破千万是在9年前,也是由嘉德创造的记录,十年间价格稳中有升,吴大羽作品的市场释放相对滞后。

这种 “后发优势” 使其成为稀缺性补涨的典型,在市场调整期更显抗跌性。我有一个观点、或者说期待吧,吴大羽作品未来有望破亿。

吴大羽,《朵韵》,油画 画布,53×38cm,约1980年代

估价:RMB 12,000,000 - 18,000,000

USD 1,687,644 - 2,531,466

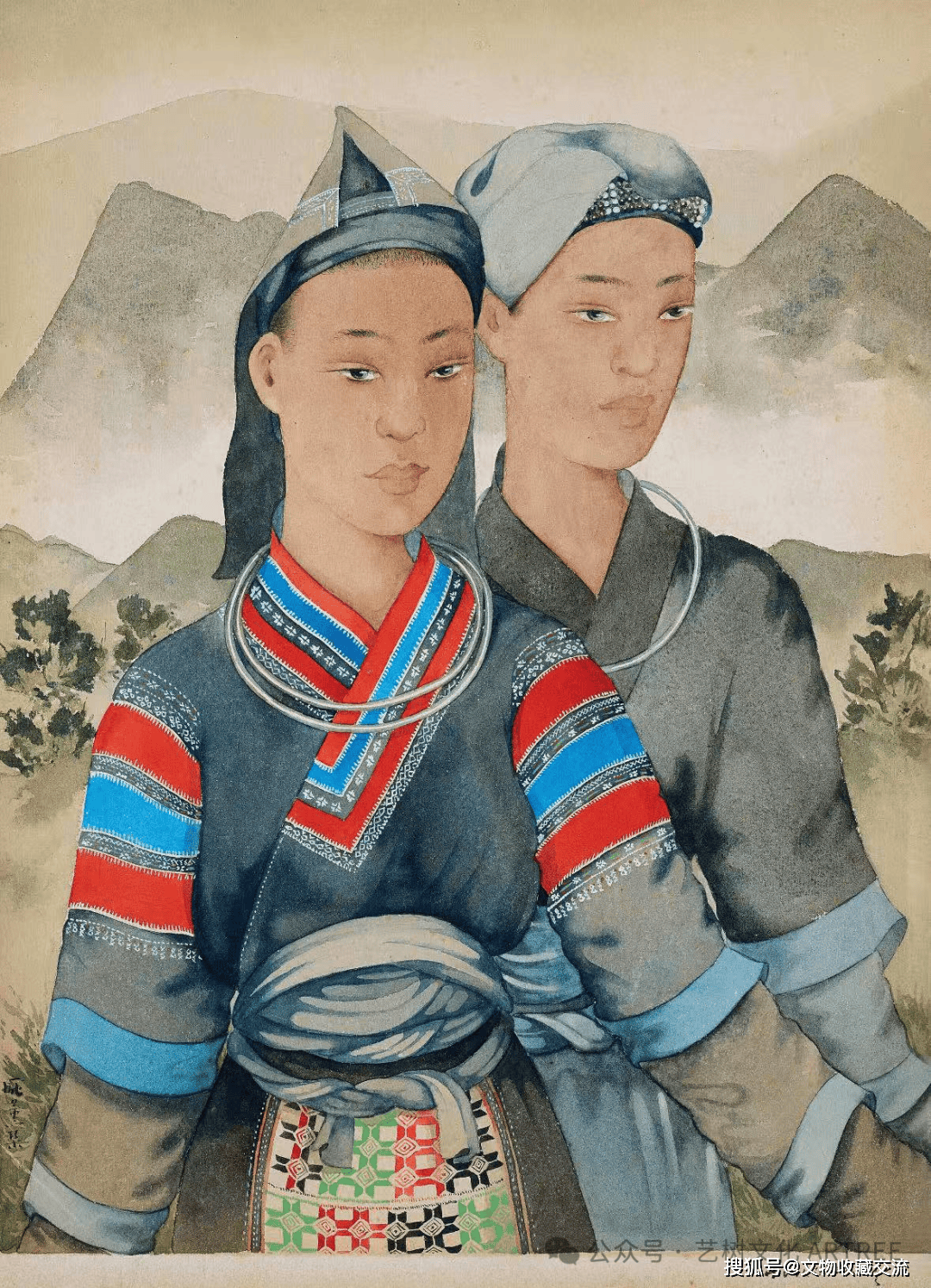

庞薰琹作为决澜社创办人,是中国现代艺术的奠基人之一,其作品兼具西方现代主义形式与东方美学意趣。

他的真迹在市场上可流通的极少,作品源自艺术家家属旧藏,来源传承有序,这件40年代作品精彩的呈现了其 “合中西艺术之长” 的创作理念,这类具备明确学术定位与清晰流传脉络的精品,在存量市场中愈发罕见。

庞薰琹,《中国颂》,彩墨 纸本,35×26cm,1940年代初

估价:RMB 1,500,000 - 2,500,000

USD 210,955 - 351,592

李超士被誉为 “中国色粉画第一人”,这件向日葵是其存世最大尺幅的色粉画,填补了市场对其大型创作的收藏空白。

色粉画材质的特殊性与保存难度,本就使其传世作品稀少,而如此体量的代表作,更成为不可复制的稀缺资源,其价值不受短期市场波动影响。

500万的花卉对于中国20世纪艺术家来说是一个价格标杆,拍场上最贵的向日葵是梵高一件在1987年以3990万美元成交的作品,若按黄金价格算,相当于现在的3亿美金。

如果中国有一件最贵的水粉画价格记录,应属这一件,最终价格几何,静待花开。

李超士,《葵花朵朵向太阳》,粉彩 纸本,66.5×85.7cm,1963

估价:RMB 3,000,000 - 5,000,000

USD 421,911 - 703,185

如果喜欢潘玉良作品,应该专程去安徽博物院,其收藏作品达 4700 余件,占据其创作总量的绝大多数,这也使得市场中可流通的、清晰来源的、大尺幅精品极为有限。

潘玉良作品的市场稀缺性来自于馆藏集中的客观现实,本次秋拍的《绮罗玉眠》源自法国私人收藏,附带有法国沙龙展签与交易信件,来源可溯,这类 “博物馆级” 流出作品,自然成为藏家角逐的焦点。

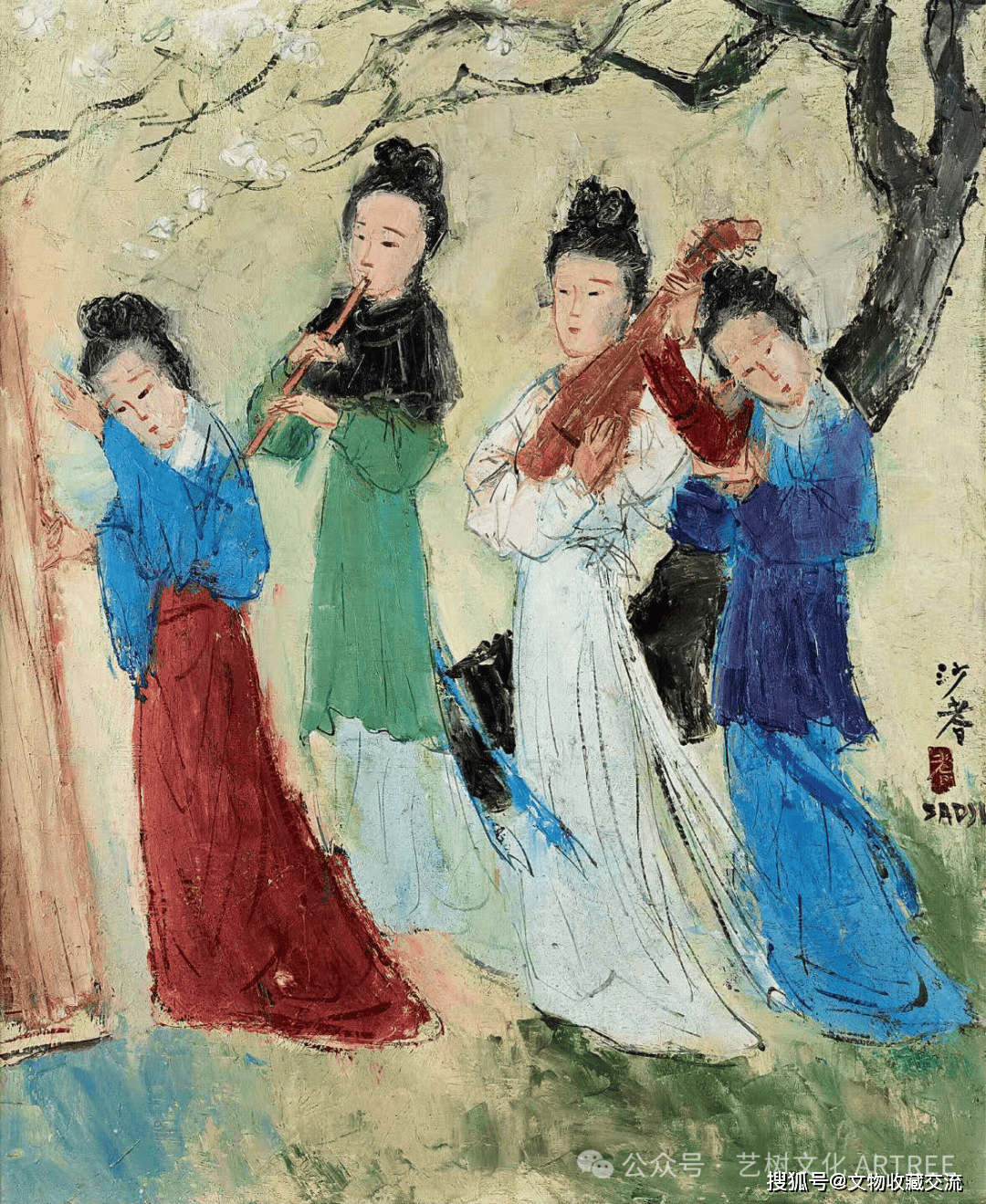

沙耆 40 年代的创作被公认为艺术生涯巅峰,其《吹笛女》以西方油画语言诠释东方抒情意境,将印象派的光影与中国传统的气韵融为一体。

沙耆旅居欧洲期间的创作本就数量有限,40 年代的精品更是稀缺,这种 “黄金时期 + 独特风格” 的双重稀缺性,使其在市场中始终保持稳健表现。

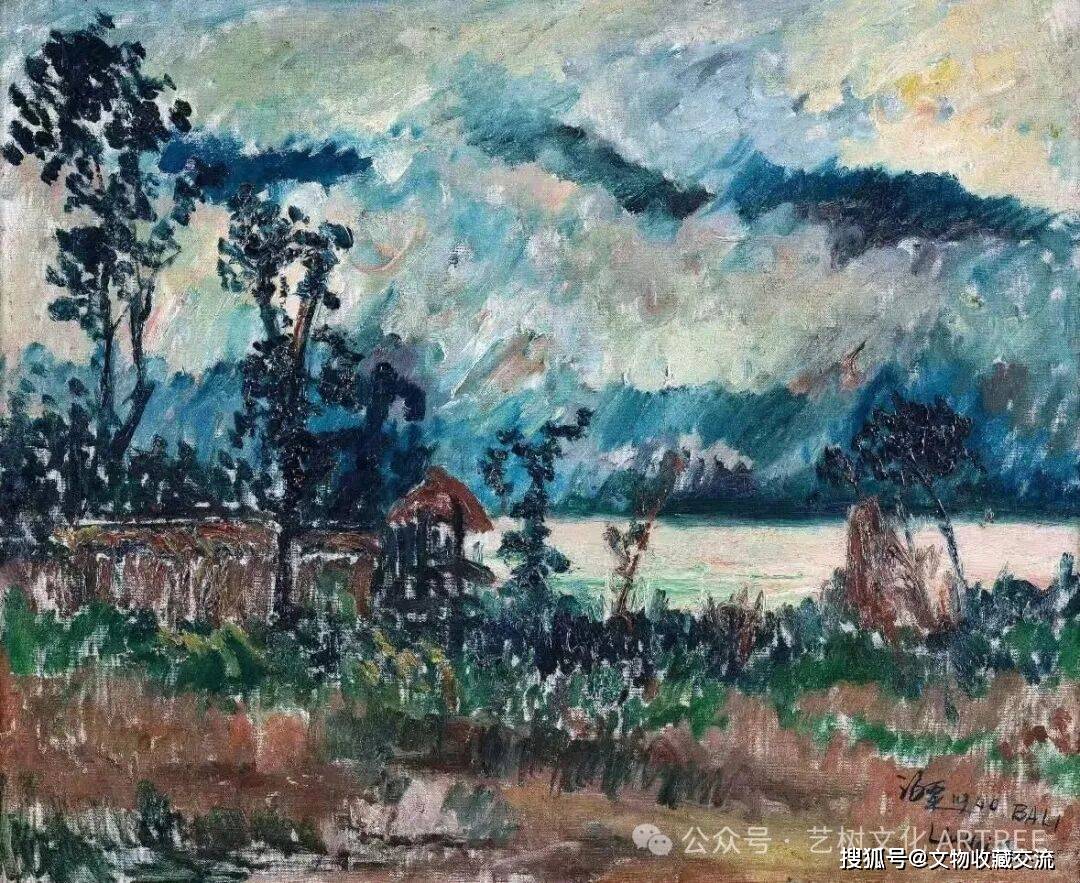

同样,40年代的刘海粟油画作品可查数量为20多件,《巴厘岛风光》这件作品如有早期出版,价格应至少是3倍。

这里参考一件更小尺幅的《翡冷翠》作品,2015年藏家以125万港币拍到后的一年,因后期找到了一本1932年傅雷所编画集的出版佐证,第二年在拍场上就以760万人民币落槌,这本老画册可以说值600万啊。

当时是我经历过的藏家捡漏故事,江湖故事多、传奇还会有,值得期待。

沙耆,《古梅清音》,油画 画布,82×64cm,1942

估价:RMB 1,500,000 - 2,000,000

USD 210,955 - 281,274

刘海粟,《巴厘岛风光》,油画 画布,60×73cm,1940

估价:RMB 1,600,000 - 2,000,000

USD 225,019 - 281,274

03

美术史坐标:重大影响作品的价值锚点

那些在美术史上具有里程碑意义的作品,其稀缺性体现在对艺术发展进程的 “定义性”,这类作品不仅是审美对象,更是历史文献,其价值超越市场周期。

站在未来看时代,这类作品具备 “学术硬通货” 属性,以本次拍卖的张培力、王广义、钟鸣、黄锐作品为典型代表,当年的前卫是今天的历史,他们以不同方式勾勒出脚下这片土壤的时代思辨,准确的说是当代艺术的具有普遍性的思想解放和艺术探索的开端。

1979年的星星美展、’85美术新潮,这些美术史上的名词,在当下的市场会做出怎样的回应?行内如何定价?藏家会用什么价格买单?

也就是说这段美术史的价值的确认,包括这些出生在50/60年代的艺术家代表作的价格、特别是在当下的周期拐点下的价格确认,是我的关注点。

张培力作为 “’85 新潮” 代表人物与 “中国录像艺术之父”,其作品的稀缺性在于对中国艺术史的开创性贡献。

《X?》手套系列是其最重要最具知名度的作品,试图将绘画从叙事的“负担”中解放出来转向观念艺术,并对’85 新潮旗帜下日渐正规化的新兴艺术作出批判性回应,而此次上拍的《X?》是该系列中尺幅最大的一件。

张培力,《X?》,油画 画布,180×200cm,1980

估价:RMB 18,000,000 - 25,000,000

USD 2,531,466 - 3,515,925

黄锐的意义与 “星星画会” 紧密绑定,1979年,首届“星星美展”在中国美术馆东侧的小公园举行。被认为是中国当代艺术的开端,见证了中国艺术从集体叙事向个体表达的转变,其历史文献价值使其具备穿越周期的韧性。

本次上拍黄锐作品多幅,既有估价220-320万的经典作品,也有无底价竞拍,可以关注。

黄锐,《街道生产组的挑补绣女工》,油画 画布,139×120cm,1980

估价:RMB 2,200,000 - 3,200,000

USD 309,401 - 450,038

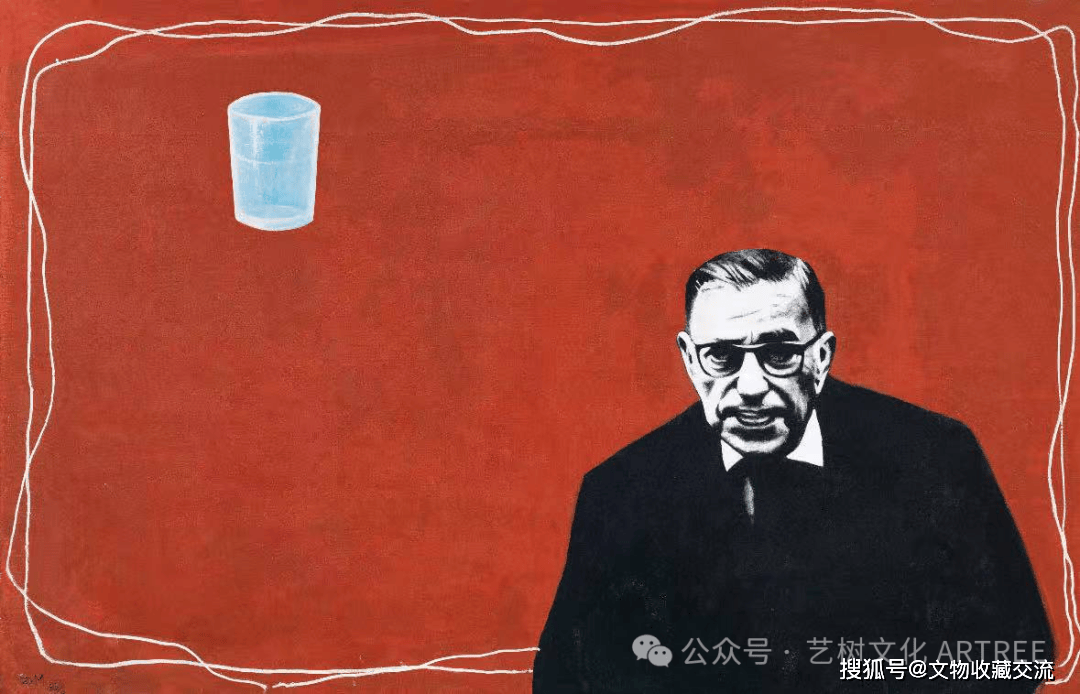

钟鸣的《他是他自己 —— 萨特》曾在在文革后引发轰动,以表现主义色彩与写实手法的结合,突破了当时主流的创作范式,成为 “自我表现” 艺术的先声。

这幅作品被法国驻中国大使馆文化处收购后转赠波伏娃,其传播历程本身就是艺术史的重要组成部分,这类在特定历史节点产生重大影响的作品,稀缺性源于其不可复制的时代意义。

钟鸣,《他是他自己——萨特》,油画 画布,110×170cm,1980

估价:RMB 8,900,000 - 15,000,000

USD 1,125,096 - 2,109,555

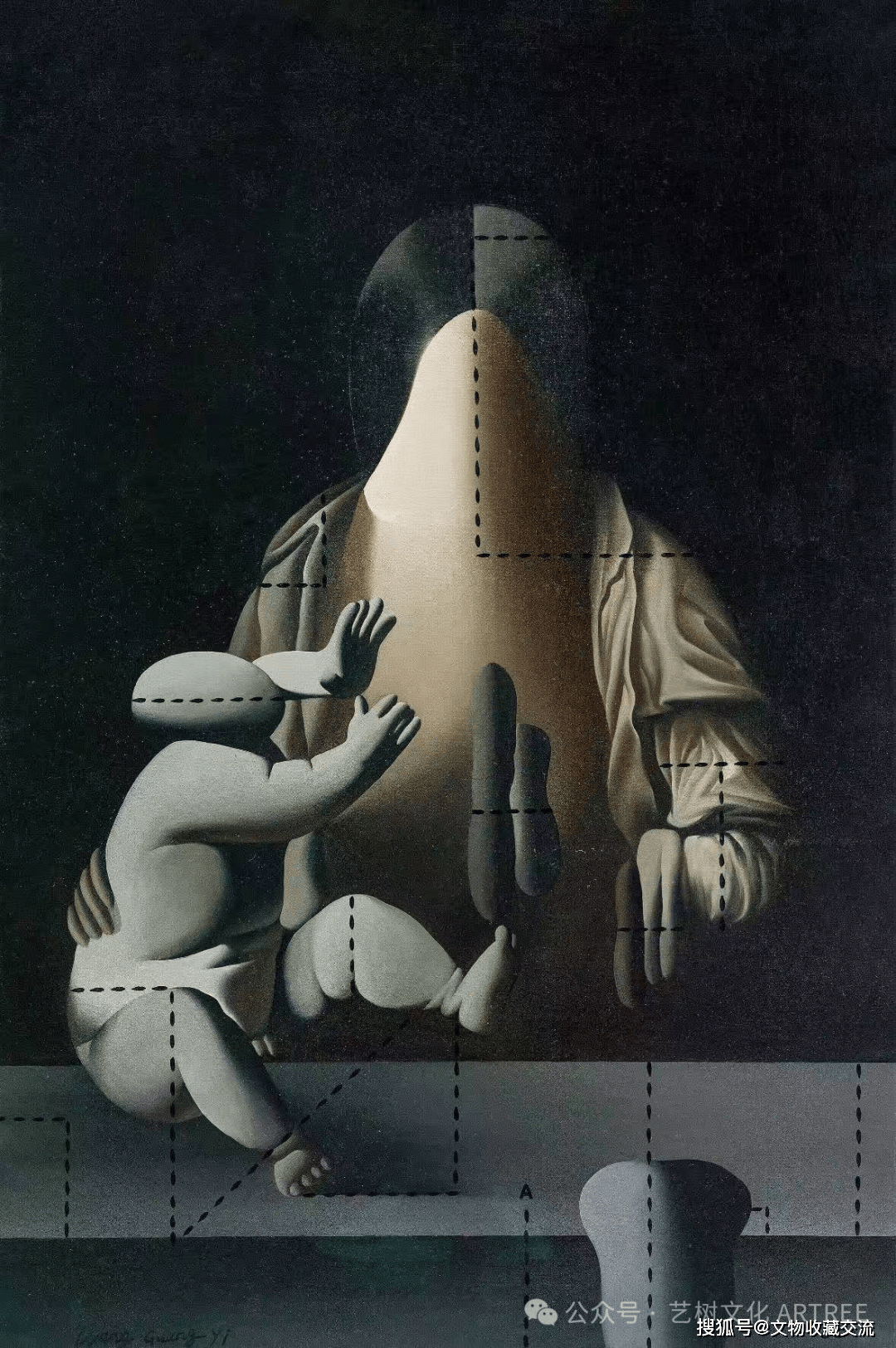

王广义的《母子》在艺术史上具有特殊意义,作为 “政治波普” 的代表性作品之一,它以符号化的语言重构了集体记忆与个体经验的关系,开创了中国当代艺术的重要创作路径。

这类定义了一个艺术流派的标志性作品,在美术史中的坐标清晰,稀缺性与学术价值形成双重保障。

王广义,《母子》,油画 画布,146×98cm,1988

估价:RMB 6,500,000 - 8,500,000

USD 914,140 - 1,195,414

刘小东作为新生代艺术家的领军人物,其作品的稀缺性体现在创作转向的标志性意义 —— 将艺术焦点从宏大叙事转向 “百无聊赖的小人物”,以极其精湛的写实技法捕捉普通日常瞬间的生命质感。

我的判断:也许,对于经历过90年代现实生活的人而言,刘小东作品在诞生之初并非主流,但是未来,世界再回望中国90年代的现代化进程,他作品必然成为记录社会心态变迁的视觉文献,而且,是典型代表。

刘小东,《打麻将》,油画 画布,160×200cm,1997

估价:RMB 6,000,000 - 8,000,000

USD 843,822 - 1,125,096

04

价值二次确认:经周期检验的流通性稀缺

韦嘉、陈可、欧阳春、黄宇兴等 70、80 后艺术家,虽属中生代却确是拍场 “老兵”。

在2008年年仅27岁的艺术家高瑀的作品《打虎》于北京翰海春拍以112万人民币的高价成交,使其成为当时中国最贵的80后艺术家,也是首位破百万纪录的青年艺术家。

在超过20年的拍卖流转时间里,通过二次以及多次交易,包括经历了2008年金融危机与疫情前的价格波动,其价值得到市场反复确认,这种 “流通性稀缺”—— 即经过调整期仍能保持交易活跃度的作品,成为抗周期的重要标杆。

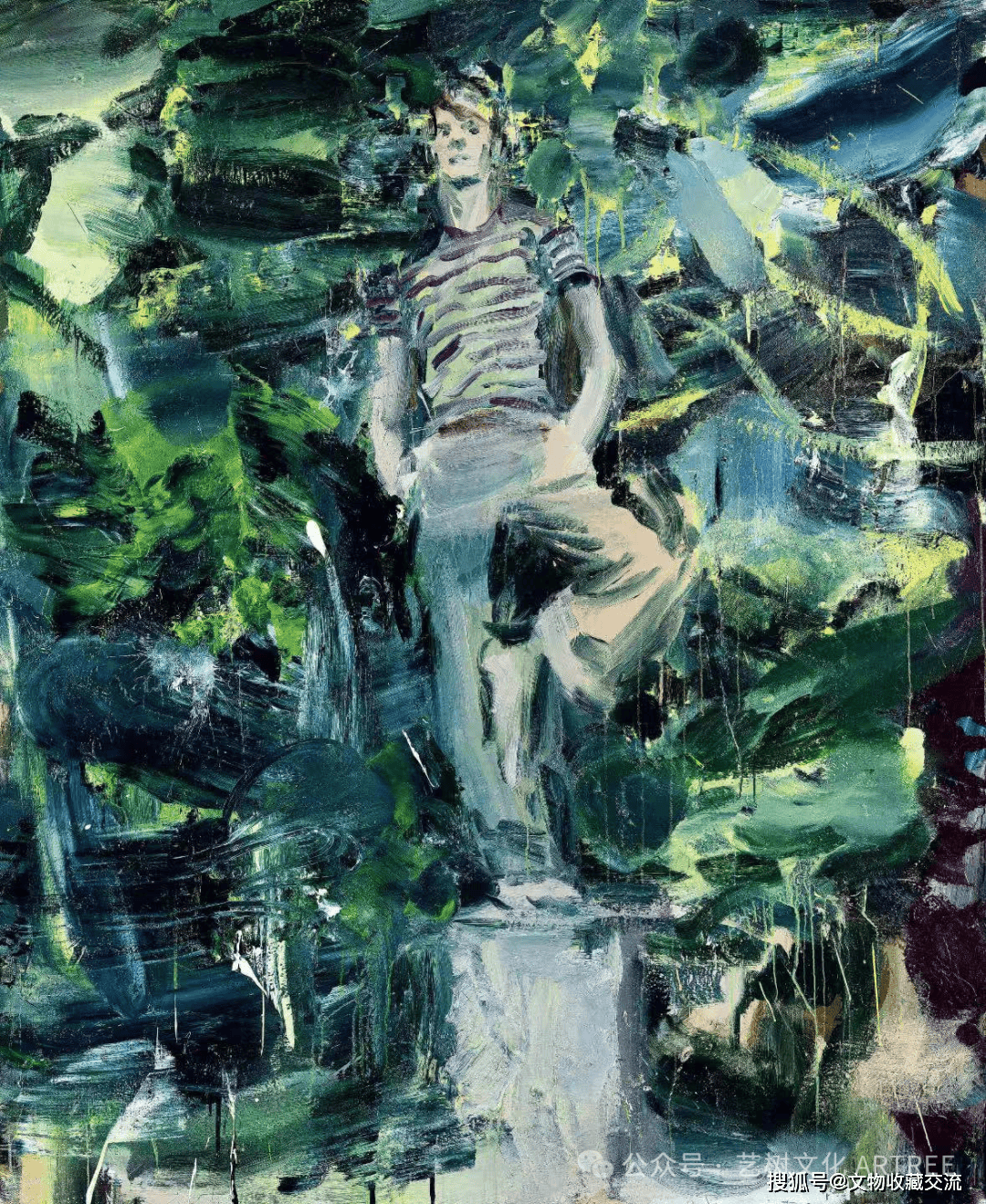

这个板块关注韦嘉《大卫》这件2020年创作的作品。

韦嘉,《大卫》,油画 画布,220×180cm,2020

估价:RMB 800,000 - 1,500,000

USD 112,509 - 210,955

05

起拍价格的优势

市场进行深度调整,也反映在无底价起拍的形式被拍卖公司普遍采用。

去年春季的嘉德无底价拍卖,有最大的漏儿是沈晓彤1999年的作品8000元落槌,也有这两年的拍卖热门艺术家鞠婷作品58万落槌,市场很残酷,但拍卖也有偶然性。

此次拍卖依然有很多值得收藏的作品,有待市场给出当下价格的回应,比如周春芽、马轲、李继开、夏禹。

当市场回归理性,稀缺性并不是简单的 “数量稀少”,而是文化价值、学术定位、流通属性与历史意义的综合体现,只有多元维度共同建构的稀缺性,才可能共同构筑作品穿越周期的护城河。

未来,中国艺术品市场的理性化将进一步深化,稀缺性的定价权重将持续提升。

那些兼具文化辨识度与国际兼容性、存量枯竭的精品、美术史关键节点作品,以及经周期检验的流通性稀缺作品,将成为市场的 “压舱石”。

拉长时间轴来看,接下来的市场理性回归、走向成熟是必然的趋势。

无论价格在一个较短周期里的波动如何,市场的成熟历程,却始终伴随着稀缺性价值的凸显。

19 世纪欧洲印象派作品的价值崛起,20 世纪美国抽象表现主义的市场认可,皆源于其在文化独特性、艺术创新性与存量稀缺性上的多重因素。

中国艺术品市场正沿着相似路径发展,真正的稀缺性源于不可复制的价值内核,讲好中国故事、兼具全球共识,这一类具备本土文化内核与国际对话能力的稀缺作品,相信在未来会获得更广阔的价值空间。

发表评论 评论 (1 个评论)