摘要:

本文从美学视角切入,系统考察毕加索艺术生涯中审美精神的演变轨迹,揭示其艺术创造与生命体悟之间的深层契合。研究指出,毕加索的美学精神以“本真性”为起点,在早期“蓝色时期”与“粉红色时期”中表现为对边缘群体生存境遇的深切共情与情感真实表达;进入盛期后,其美学核心转向“新颖性”的持续追求,立体主义的创立正是其突破传统、重构视觉秩序的创造性实践;至中后期,毕加索的艺术逐渐融入东方美学的意蕴,呈现出对“空”“无”“变”等哲思的体认,其创作日益趋向超脱与自由。本文认为,毕加索的艺术不仅是形式的革命,更是生命境界的不断升华,其美学精神的三重维度——本真、创造与超脱——共同构成了现代艺术中个体生命与艺术创造深度融合的典范,为理解20世纪现代主义艺术的精神内核提供了重要路径。

关键词: 毕加索;美学精神;本真性;新颖性;东方美学;艺术创造;生命体悟

一、引言

巴勃罗·毕加索(Pablo Picasso, 1881–1973)作为20世纪最具影响力的艺术家,其艺术成就不仅体现在风格的多样性与形式的革新性上,更在于其作品所承载的深刻美学精神。长期以来,学界对毕加索的研究多集中于其造型语言、风格分期与历史影响,而对其艺术背后审美观念的系统性探讨相对不足。事实上,毕加索的艺术实践始终贯穿着一种强烈的美学自觉,其创作不仅是视觉形式的探索,更是生命体验的外化与精神境界的呈现。

本文主张,从美学角度重新审视毕加索的艺术,有助于揭示其艺术精神的深层结构。具体而言,毕加索的美学精神可划分为三个相互关联的维度:早期对“本真性”(authenticity)的执着追求,盛期对“新颖性”(novelty)的持续创造,以及中后期在东方美学影响下所达到的“超脱”(transcendence)境界。这三个阶段并非截然断裂,而是层层递进、相互渗透,共同构成了毕加索艺术生命的完整图景。通过分析其不同时期代表作品的美学特质,本文旨在阐明毕加索如何通过艺术实现个体生命与宇宙精神的对话,进而为理解现代主义艺术中“艺术即生命”的命题提供理论支持。

二、本真性的确立:早期艺术中的生命共情(1901–1906)

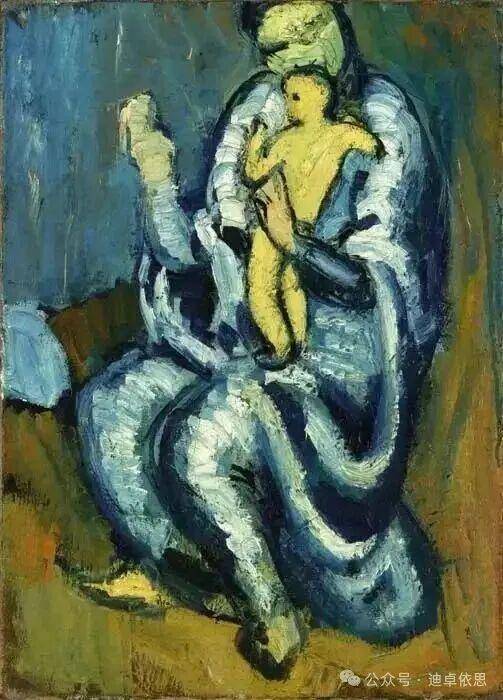

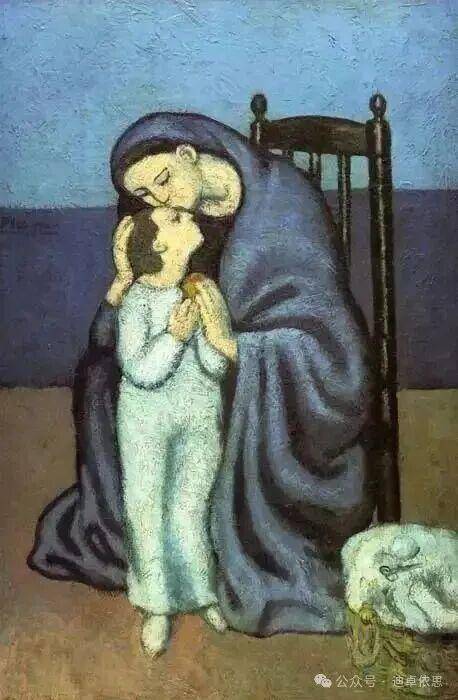

毕加索艺术生涯的起点,即“蓝色时期”(1901–1904)与“粉红色时期”(1904–1906),是其美学精神中“本真性”追求的集中体现。所谓“本真性”,在此指艺术家对生命真实状态的直面与表达,拒绝矫饰与美化,追求情感与存在的原初状态。

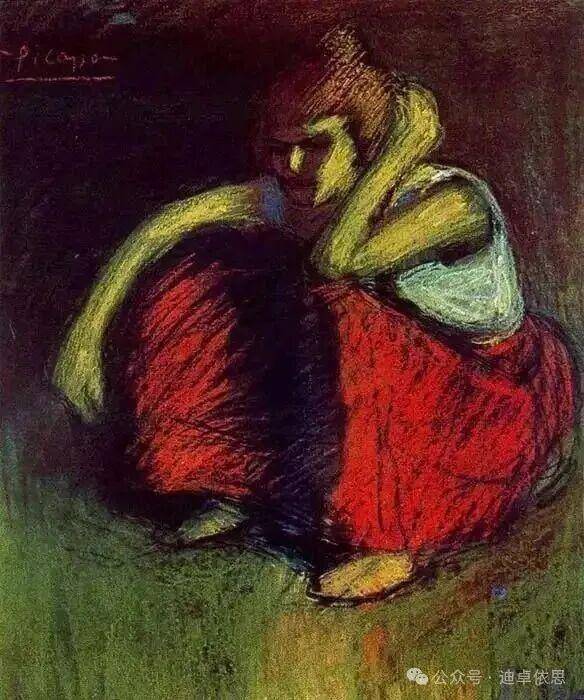

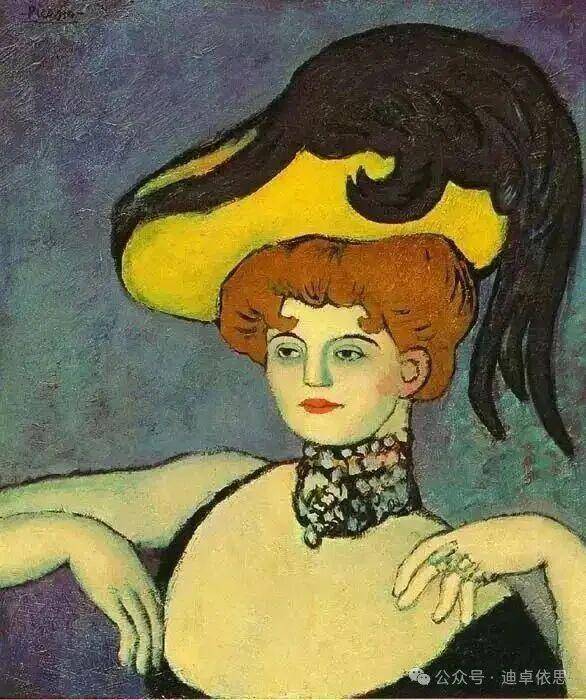

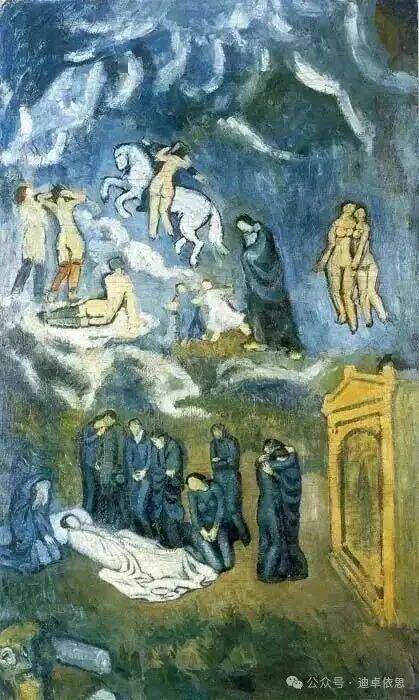

“蓝色时期”的作品,如《老吉他手》(The Old Guitarist, 1903)、《生命》(La Vie, 1903),以冷峻的蓝色调描绘贫困、孤独、疾病与死亡。这些画作中的形象多为流浪者、盲人、妓女与孤儿,他们的身体被拉长、扭曲,姿态低垂,眼神空洞,传达出深刻的绝望与无力感。毕加索并未以旁观者的姿态进行社会批判,而是以共情的方式将自己融入这些边缘人物的生命体验中。这种表达方式超越了写实主义的客观再现,进入存在主义式的“本真”领域——即直面生命的荒诞、苦难与有限性。正如海德格尔所言,“本真”意味着对“向死而生”的清醒认知,而毕加索在蓝色时期的作品,正是对这一生命境况的视觉呈现。

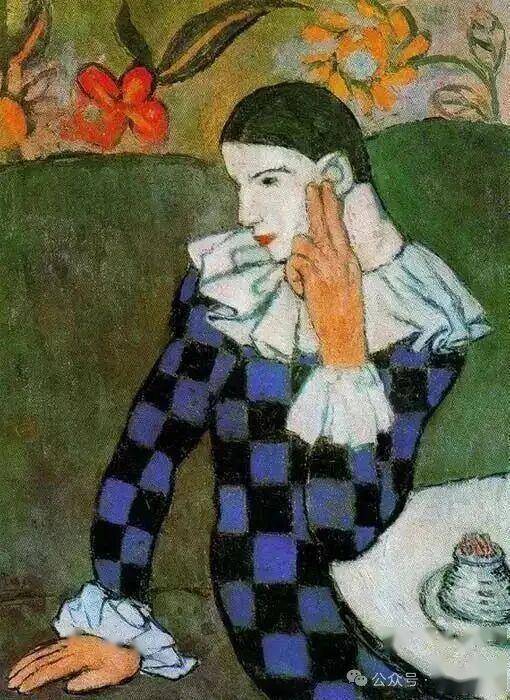

1904年后,毕加索进入“粉红色时期”,色调转为暖色,主题转向马戏团艺人、杂技演员与流浪家庭,如《杂技演员一家与猴子》(Family of Saltimbanques, 1905)。尽管画面氛围趋于柔和,但人物仍透露出一种静谧的忧郁与漂泊感。这些“盐敏班克”(saltimbanques)并非欢乐的表演者,而是无根的流浪者,象征着艺术家自身的边缘身份。毕加索通过诗意化的造型与内敛的情感表达,延续了对生命本真状态的关注。此时的“本真性”不再局限于苦难的直接呈现,而是升华为对人类普遍生存境遇的哲学性沉思。

值得注意的是,毕加索在这一时期的“本真性”追求,并非源于某种道德使命,而是源于其对“真实”的本能渴望。他曾言:“艺术是谎言,但它让我们更接近真实。”这种对“真实”的执着,构成了其美学精神的基石,也为后续的创造性突破提供了情感与精神动力。

三、新颖性的创造:盛期艺术中的形式革命(1907–1920s)

如果说早期毕加索的美学核心是“本真性”,那么进入盛期后,其精神重心则转向“新颖性”(novelty)的持续追求。这一转向以1907年《亚威农少女》(Les Demoiselles d'Avignon)为标志,开启了立体主义的革命性探索。新颖性在此不仅指风格的创新,更是一种美学信念——即艺术的价值在于不断突破既定规范,创造前所未有的视觉经验。

在分析立体主义(1908–1912)阶段,毕加索与布拉克共同解构了文艺复兴以来的绘画传统。他们摒弃单一视点、线性透视与三维幻觉,将物体从多个角度观察所得的形态同时呈现于二维平面。如《弹曼陀林的男子》(Man with a Guitar, 1911)中,乐器、人物与背景被分解为交错的几何平面,形体在空间中相互穿插,形成一种动态的视觉结构。这种“多重透视”的实践,不仅是技术上的突破,更是美学上的宣言:艺术不应模仿自然,而应创造新的现实。

新颖性的追求在综合立体主义(1912–1914)中达到新高度。毕加索引入拼贴(collage)技法,将报纸、墙纸、木纹纸等现成材料粘贴于画布,如《静物与藤椅》(Still Life with Chair Caning, 1912)。这一创新打破了绘画与现实的界限,使艺术成为一种“制造”而非“描绘”的活动。拼贴不仅是形式的实验,更是一种哲学姿态:它宣告了艺术家对既有规则的否定与对创作自由的绝对追求。

毕加索的新颖性美学,本质上是一种“反传统”的现代主义精神。他拒绝停留在任何一种风格中,曾言:“我从不寻找,我只发现。”这种不断“发现”的冲动,使其艺术始终处于流动与生成之中。新颖性因此不仅是毕加索的创作策略,更是其生命态度的体现——一种永不满足、永不停歇的创造激情。

四、超脱的境界:中后期艺术中的东方美学意蕴(1930s–1973)

进入中后期,毕加索的美学精神逐渐从“本真”与“新颖”的张力中走向“超脱”。这一转变虽未被艺术家本人明确表述,但其作品中日益显现的东方哲学意蕴,显示出其对生命与艺术关系的深层体悟。

20世纪30年代后,毕加索的作品在形式上更加自由奔放,情感表达趋于激烈与抽象,如《格尔尼卡》(Guernica, 1937)以破碎的形体与黑白对比控诉战争暴行。然而,在这一激烈表象之下,其艺术逐渐显现出一种“空”“无”“变”的东方智慧。《格尔尼卡》虽描绘具体事件,但其形象高度抽象,空间无序,形体解体,呈现出一种“诸行无常”的佛教观照。画面中没有英雄,只有受难者,其存在状态被还原为纯粹的痛苦与呼号,这与道家“天地不仁,以万物为刍狗”的宇宙观形成呼应。

晚年毕加索频繁以戏仿方式重绘艺术史经典,如对委拉斯开兹《宫娥》的系列变体画(1957)。这些作品并非简单的复制,而是通过变形、夸张与重构,消解原作的权威性与神圣性。这种“解构—重构”的创作方式,体现出一种“无执”的东方美学精神:艺术不追求永恒真理,而在于当下的即兴创造与自由表达。毕加索晚年的陶艺、雕塑与版画创作,亦呈现出游戏性与即兴感,显示出艺术家对技艺、形式与意义的彻底超脱。

值得注意的是,毕加索并未系统学习东方哲学,其美学转向更多是生命阅历积累后的自然体悟。正如禅宗所言“不立文字,直指人心”,毕加索通过艺术实践,达到了对生命本质的直观把握。他的创作不再受限于主题或风格,而成为一种纯粹的生命流露,一种“从心所欲不逾矩”的自由境界。

五、艺术创造与生命体悟的契合

毕加索的美学精神,从“本真”到“新颖”再到“超脱”,构成了一条清晰的精神演进路径。这一路径不仅反映了其艺术风格的变迁,更映射了其生命境界的不断提升。早期对苦难的共情,是艺术家对生命有限性的直面;盛期对新颖性的追求,是生命创造力的爆发;晚期的超脱,则是生命智慧的圆融。

这种艺术与生命的深度融合,使毕加索成为现代主义艺术中“艺术即生命”的典范。他的创作不是为艺术史服务,而是为生命本身服务。每一件作品都是其生命某一瞬间的凝结,每一次风格转变都是其精神世界的一次跃迁。正如他所言:“我花了四年时间画得像拉斐尔,但用了一辈子时间画得像孩子。”这种“返璞归真”的追求,正是其美学精神最终指向的超脱境界。

六、结语

毕加索的艺术,是一场持续一生的美学实践。其美学精神以“本真性”为起点,以“新颖性”为动力,以“超脱”为归宿,三者共同构成了其艺术生命的完整结构。从早期对边缘生命的深切共情,到盛期对形式革命的不懈追求,再到晚期对东方智慧的无意识体认,毕加索以其超脱的美学精神,实现了艺术创造与生命体悟的高度契合。他的艺术不仅改变了现代绘画的面貌,更重新定义了艺术家作为“创造者”与“存在者”的双重身份。在当代艺术日益技术化、商业化与碎片化的语境下,重审毕加索的美学精神,有助于我们重新思考艺术的本质——它不仅是形式的创新,更是生命的修行,是人类在有限中追求无限的精神旅程。

文章作者:芦熙霖

声明:本人账号下的所有文章(包括图文、论文、音视频等)自发布之日72小时后可任意转载或引用,请注明来源。如需约稿,可联系 Ludi_CNNIC@wumo.com.cn

发表评论 评论 (2 个评论)