作者|陈耀杰 编辑|陈耀杰

图文未经授权不得擅用

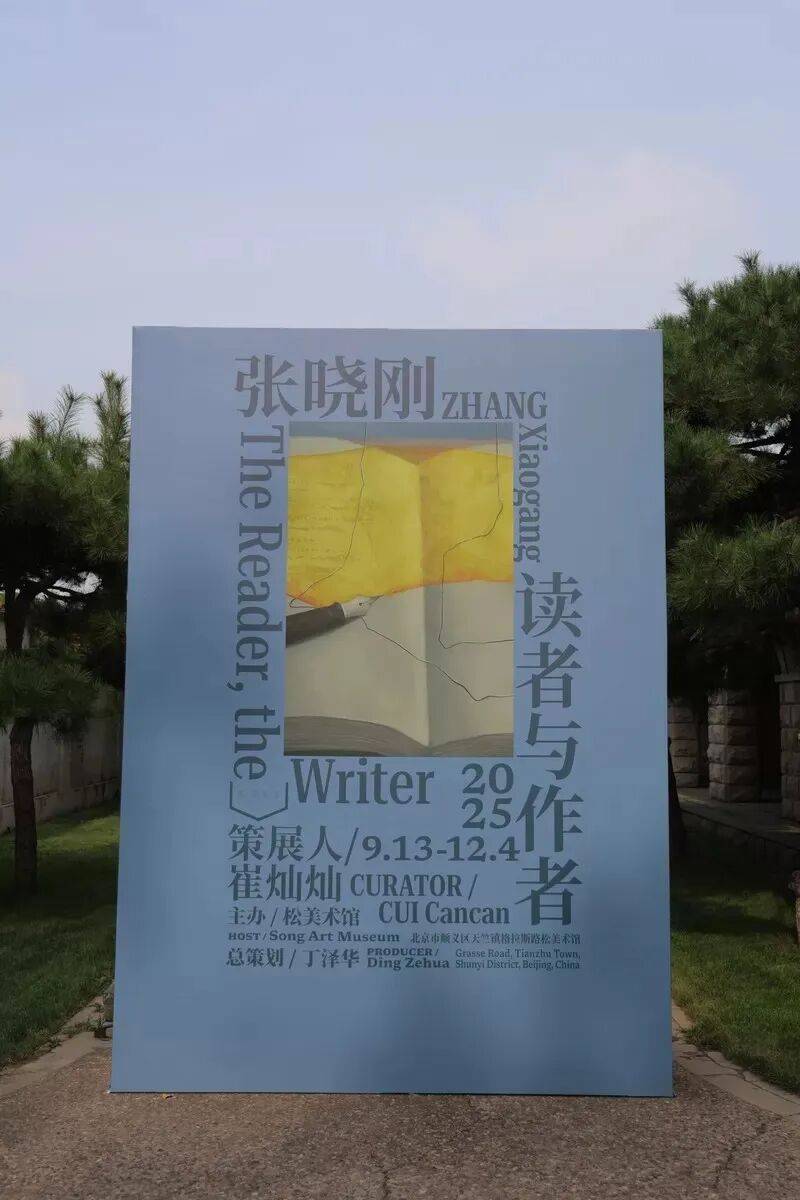

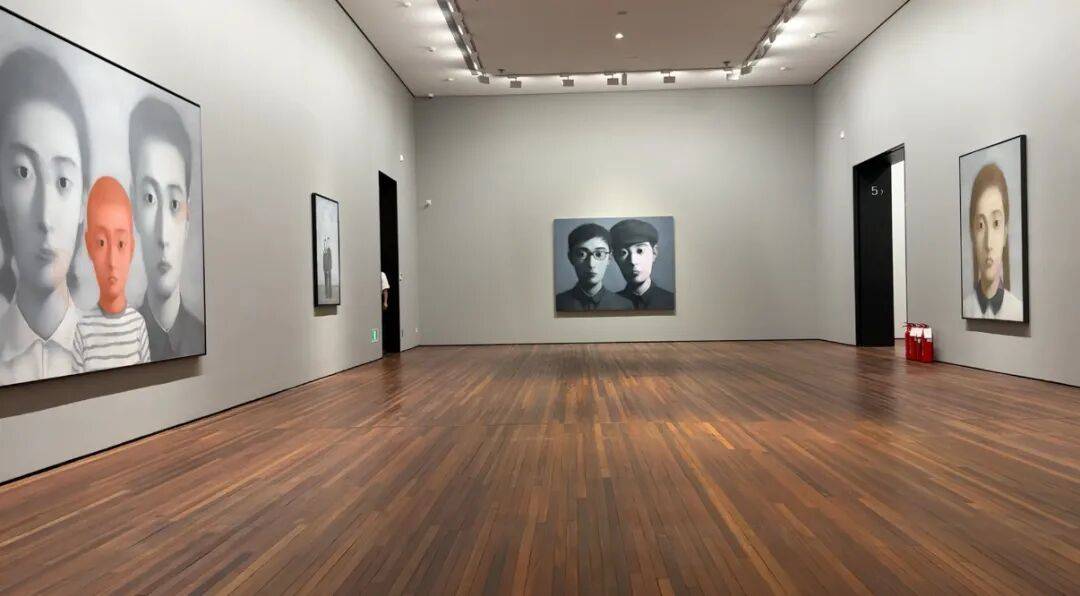

2025年9月12日,张晓刚个展《读者与作者》在松美术馆开幕。本次展览由崔灿灿担任策展人,共展出约350件作品涵盖绘画、手稿、日记及珍贵影像,呈现艺术家长达半个世纪的创作轨迹,以“读者”与“作者”的身份转换为主线,探讨个人、家庭、时代与艺术史之间的复杂关系。

艺术家张晓刚

作为策展人,崔灿灿表示在策划张晓刚的展览时面临诸多挑战。在筹备展览之初,崔灿灿收到张晓刚寄来的一箱画册,其中包含众多不同版本的作品集。这些画册一方面体现了张晓刚研究资料的丰富性,为展览提供了大量的研究依据、表述和线索;另一方面,也给崔灿灿带来了策展的难度。众多重要的策展人和学者已对张晓刚的作品进行了充分论述,如何在此次展览中找到独特且别开生面的独立线索,成为崔灿灿需要解决的问题。

崔灿灿希望通过此次展览呈现张晓刚近50年的独特艺术历程。因此,展览并非旨在突出某一序列,亦非将某一序列作为展览工作的核心,而是试图将核心工作与其他系列的关系进行重新梳理与整合,构建一个全新的张晓刚展览叙事。

基于此,崔灿灿选择以“大家庭”作为展览的切入点。在过去的论述中,“大家庭”常被置于与时代、集体以及中国社会变革的关系中进行探讨。然而,此次展览试图打破这一传统视角,探讨为何在1993年的社会语境下,是张晓刚而非他人创作了“大家庭”系列作品,以及为何在集体历史中,张晓刚以公共合影的形式呈现个体视角。展览将话题回归到个人生活与塑造的层面。

展览还专门设有1980年专厅,深入探讨张晓刚在20世纪80年代与时代及艺术史之间的紧密联系。此外,展览设有的几个单元中,“母亲”单元尤为引人注目。该单元通过展示张晓刚与家庭、血缘关系的紧密联系,深入剖析其个人生活环境对其作品中世界观、心理结构和情感的深刻影响。

策展人崔灿灿现场导览

“以‘母亲’作为展览的开篇,意味着展览的叙事结构是一个半传记半研究的结合体,从情感心理结构入手,将‘大家庭’的故事从一个小家庭的视角展开。”

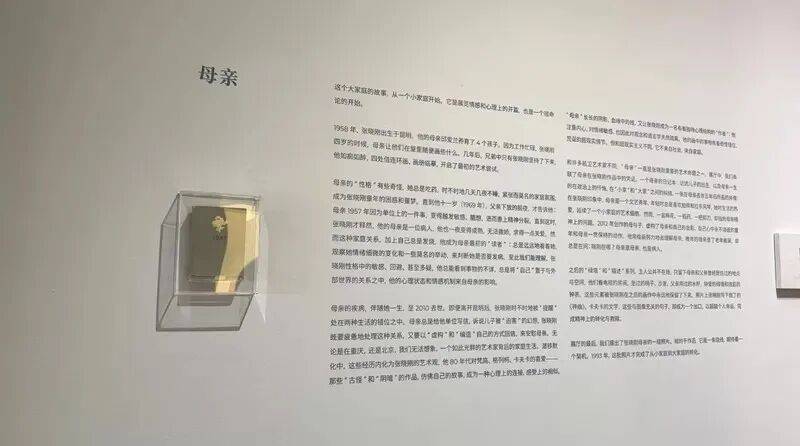

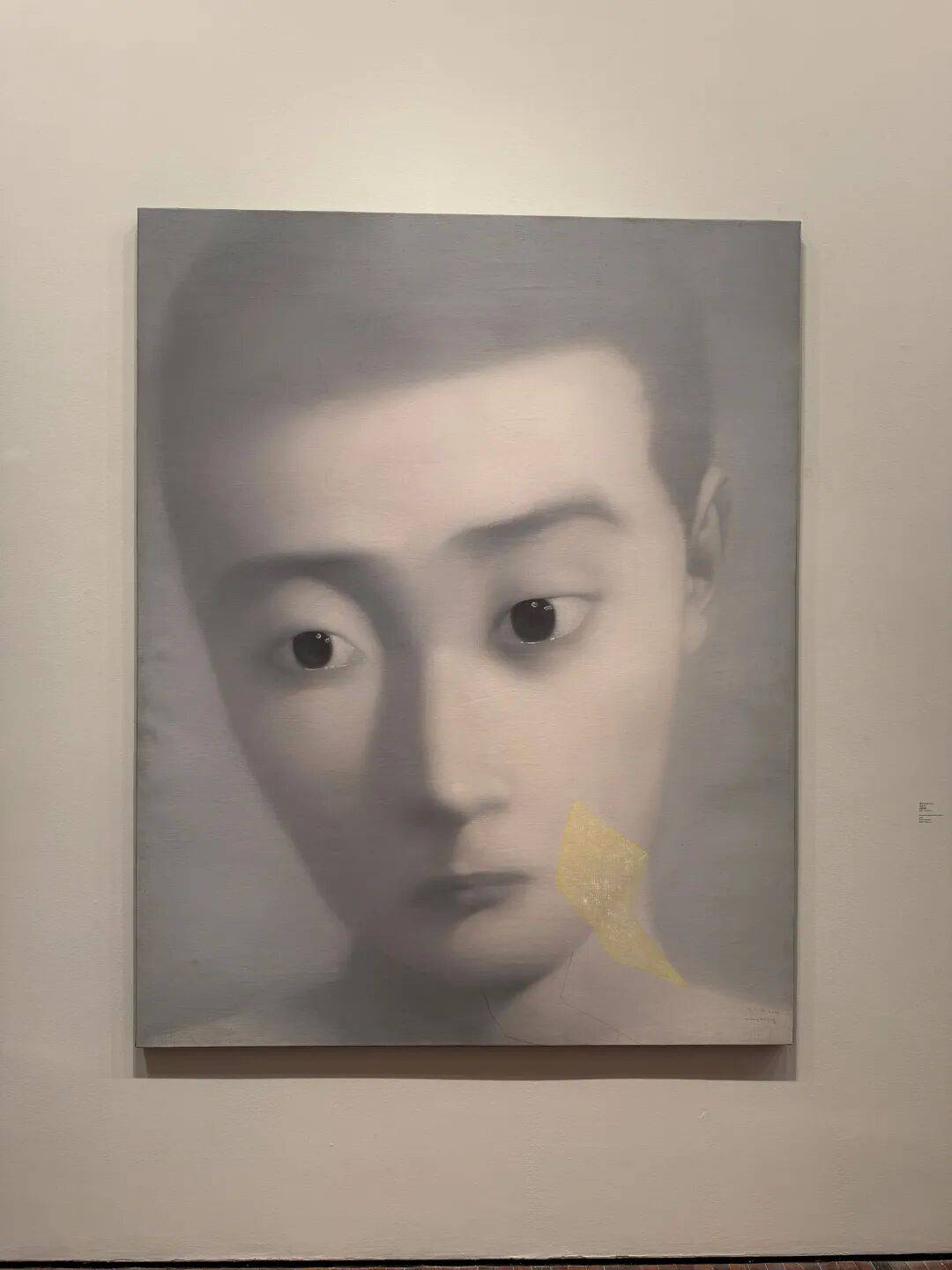

从“母亲”出发:私人记忆的源点

展览的开篇以“母亲”为题,揭示张晓刚创作深层的情感与心理根源。

策展人崔灿灿表示,在每个人的成长历程与生活轨迹中,家庭始终扮演着至关重要的角色。童年时期的经历,对个人价值观与情感的塑造有着深远的影响。因此,本次展览以张晓刚及其母亲的故事为切入点,展开叙述。

与众多前卫艺术家不同,张晓刚选择了一个古老而独特的题材——母亲。这一题材在当代艺术中鲜少出现,而张晓刚的母亲系列作品却贯穿了他近几十年的创作生涯。张晓刚出生于1958年的云南,他的母亲养育了四个孩子。在张晓刚四岁那年,正值20世纪60年代,母亲因工作繁忙,为防止孩子们外出乱跑,便给他们分发纸和笔,让他们待在屋内自行玩耍。也就是从那时起,张晓刚开始了他在稿纸上的涂鸦。然而,几年后,他的其他三个兄弟逐渐失去了对绘画的兴趣,唯有张晓刚对画画情有独钟,他开始收集画册、寻找各种资料。

但对张晓刚而言,母亲的影响远不止艺术层面。他发现母亲常常吃药,且会陷入一种莫名奇怪的状态。直至张晓刚11岁之前,他一直生活在这种特殊的、紧张且充满距离感的家庭氛围中。直到父亲告诉他,母亲在20世纪50年代因单位的一件事患上了精神分裂症。这种特殊的家庭氛围,让年少的张晓刚变得压抑且不亲切,也促使他成为母亲的“读者”。他需要观察母亲细微的表情变化,留意母亲的莫名状态,以此判断母亲是否会发病。这样的经历,造就了张晓刚的敏感、多疑,以及善于发现事物阴影的习惯,而母亲与他的关系,也塑造了张晓刚的心理世界。

直至20世纪80年代,张晓刚开始欣赏梵高、格列柯、卡夫卡、叔本华等艺术家与哲学家时,他才意识到自己对这些充满阴暗、忧郁之感的事物的喜爱,源于童年时留下的情感与状态的重合。在张晓刚的作品中,常常能看到两个世界的分离,事物之间的距离感,以及事物的阴暗面,呈现出一种超现实的感受。对张晓刚而言,尽管他是一位光鲜的艺术家,但家庭始终在背后影响着他。

本次展览以张晓刚的母亲与童年,以及艺术家独特的个性为开篇。虽然大家都经历过那个大时代,但在相似的大时代中,每个人会有不同的反应,这些不同的反应或许来源于家庭、经验、阅读与情感。所以,“母亲”单元从一个小家庭开始讲述大家庭的故事,同时从心理学、情感机制、共鸣论的角度,讲述艺术家一生要面对的母亲留下的血缘与长长的阴影,这也是本次展览的第一个来源。

1980年代:读者的时代

进入“1980年代:读者的年代”展厅,崔灿灿解释了为何将这一时期定义为“读者的时代”。20世纪80年代是一个充满求知欲、渴望自我觉醒的年代,大量西方哲学、文化、文学、电影、音乐和艺术涌入中国,同时中国传统文化也在这一时期重新焕发生机,呈现出百花齐放的景象。因此,整个80年代可以被视为一个读者的时代。

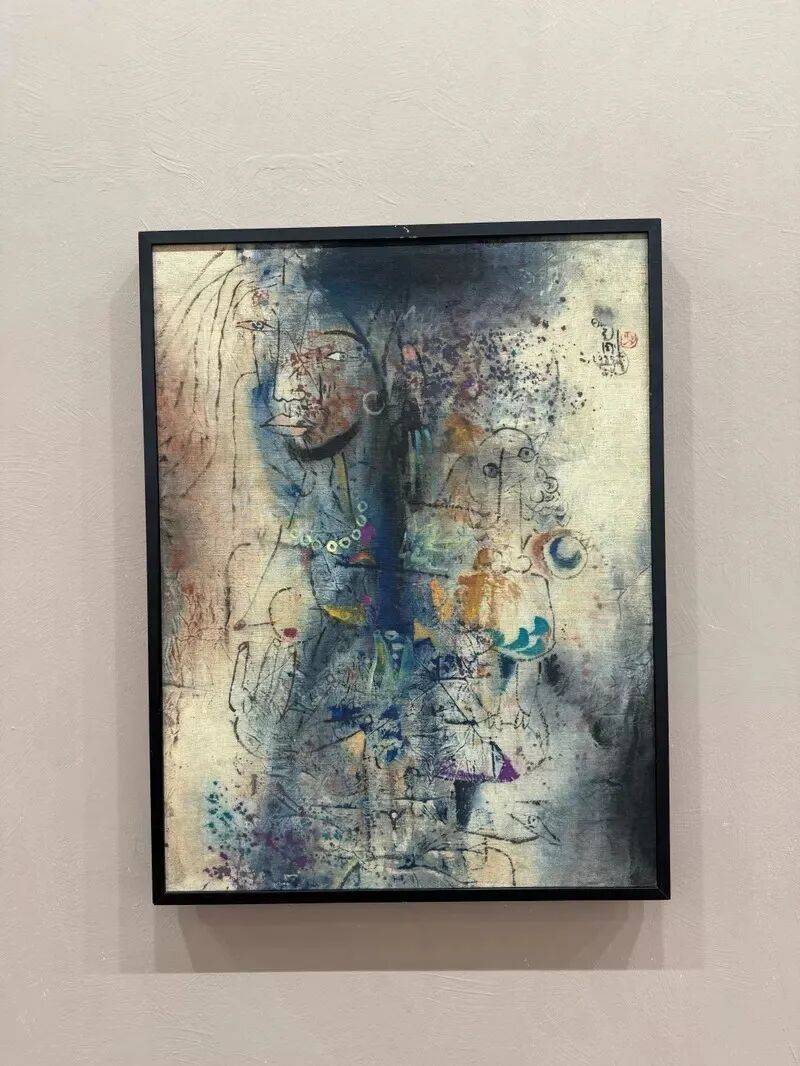

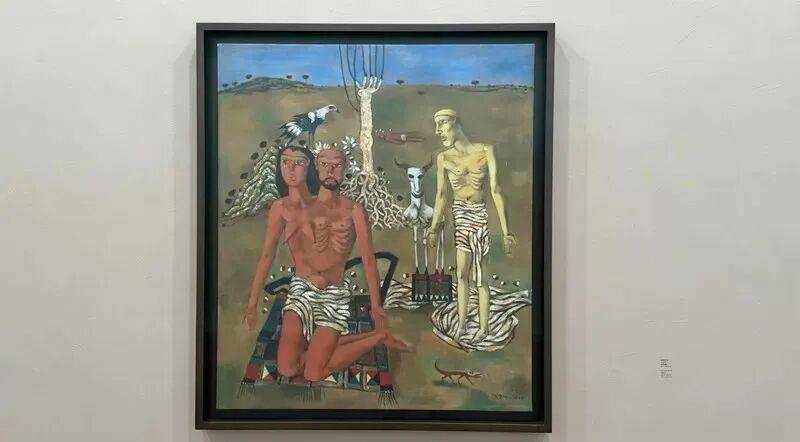

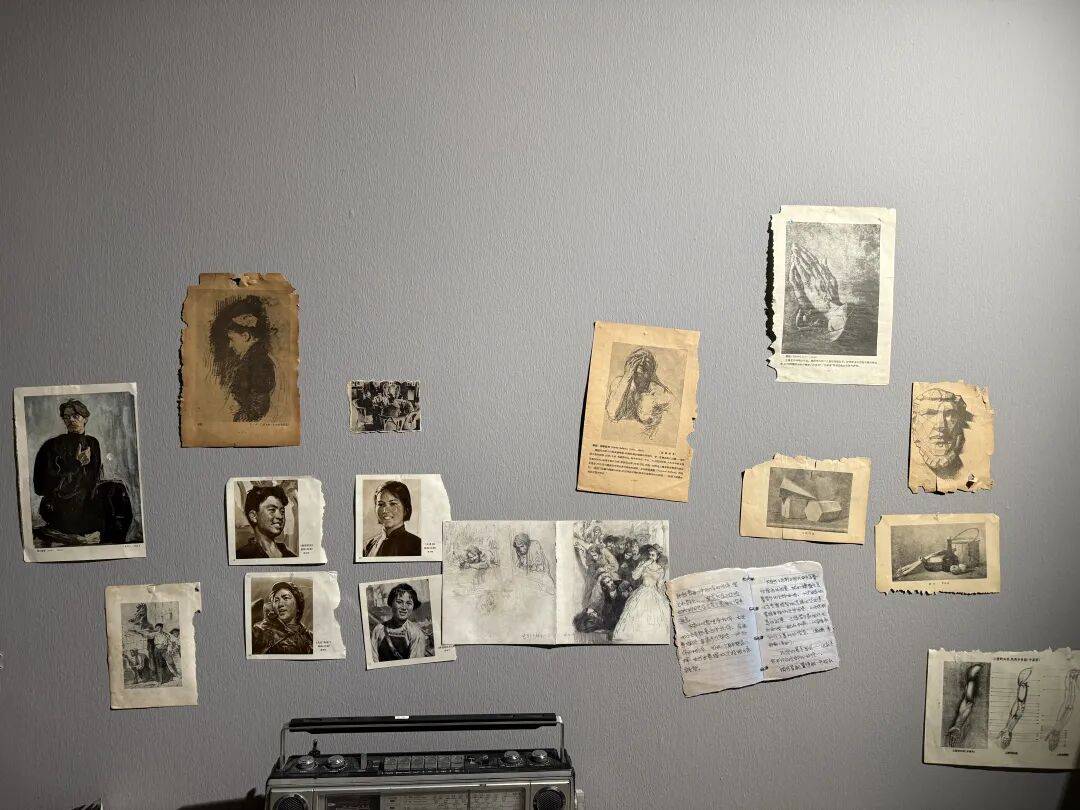

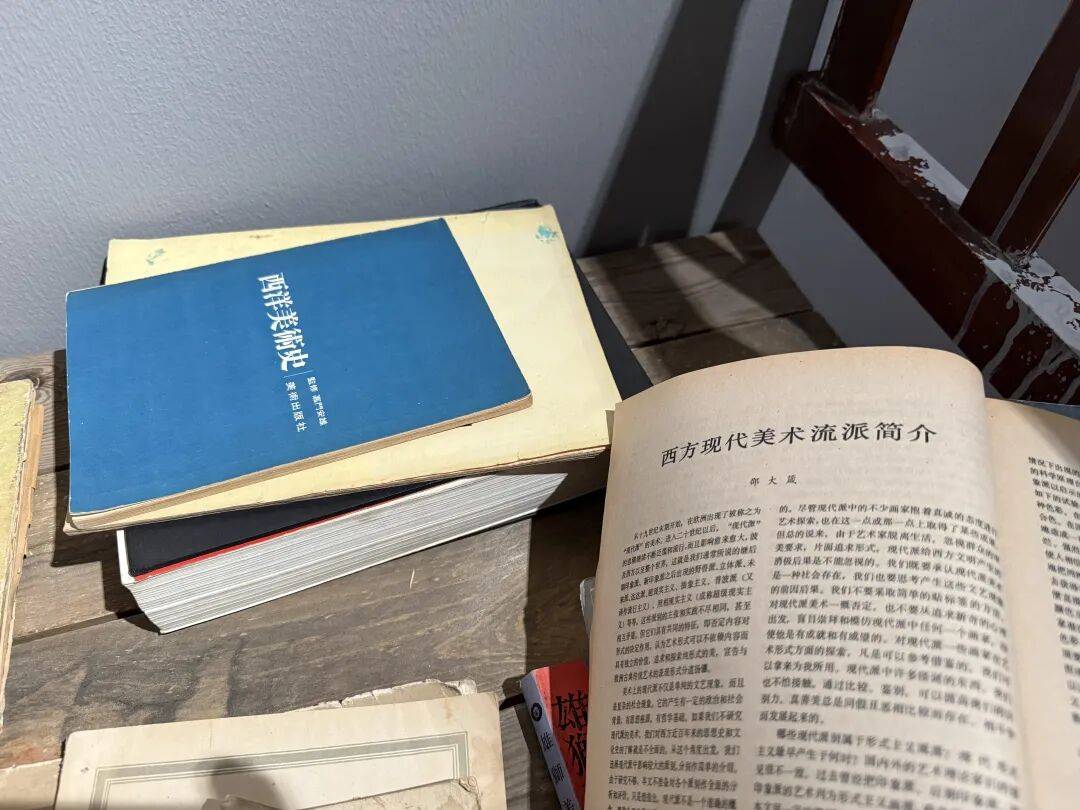

在展厅中,崔灿灿展示了张晓刚在20世纪80年代受到的各种艺术风格的影响。例如,观众可以看到张晓刚1981年在阿坝创作的藏民画像。在创作时,张晓刚将藏民的精神和生活状态与米勒笔下土地上的人相联系,试图达到梵高笔下那种放松的状态。在张晓刚的不同作品中,观众还可以看到格列柯和莫迪里阿尼的影响。展厅中还展出了张晓刚创作生涯中唯一的一张抽象画,这也是该作品的首次展出。崔灿灿强调这一点,是因为在那个庞杂的读者时代,作者性也会显现出来,即艺术家会选择或不选择某些元素。他提到,当时社会上到处都播放着古典音乐和西方电影,张晓刚自己也曾提到,他领到工资后的第一件事就是去书店买书。那时新华书店人满为患,人们都渴望获取知识。

然而,有趣的是,尽管1980年代通常被描述为一个充满理想和热情的年代,一个充满集体叙述的年代,但崔灿灿在阅读张晓刚的日记时发现了一些细节。在那个遍地都是读者的年代,张晓刚的内心与集体并不相符。1982年,张晓刚大学毕业后来到昆明,找不到工作,只能在昆明眼镜片制造厂当了几个月的建筑工人。1983年,张晓刚在贫穷和困惑中度过了一整年。1984年,由于长期与朋友喝酒聚会,张晓刚胃出血住院。直到1986年,张晓刚才度过了一段少有的甜蜜时光。那一年,他调回川美工作,也经历了一段爱情。他的画作中少见地出现了理想、浪漫和彼岸的色彩。然而,这种理想中的彼岸世界,在20世纪80年代末迅速被打破。

20世纪80年代末,张晓刚重新回到现实,他发现现实远比书本里的故事更强烈。因此,在这个展厅中,观众既能看到中国20世纪80年代的一段历史,中国艺术家不断向西方艺术史开放学习的历史,也能看到一个个人在一个集体的、大的读者时代中的独特遭遇。整个展览正如崔灿灿之前所说,围绕大家庭谈论小家庭,围绕集体的80年代谈论张晓刚的个人。张晓刚的20世纪80年代始于集体,终于个人。直到1993年,一个真正的作者才出现,这个作者也标志着中国当代艺术停止了向西方学习的简单道路。

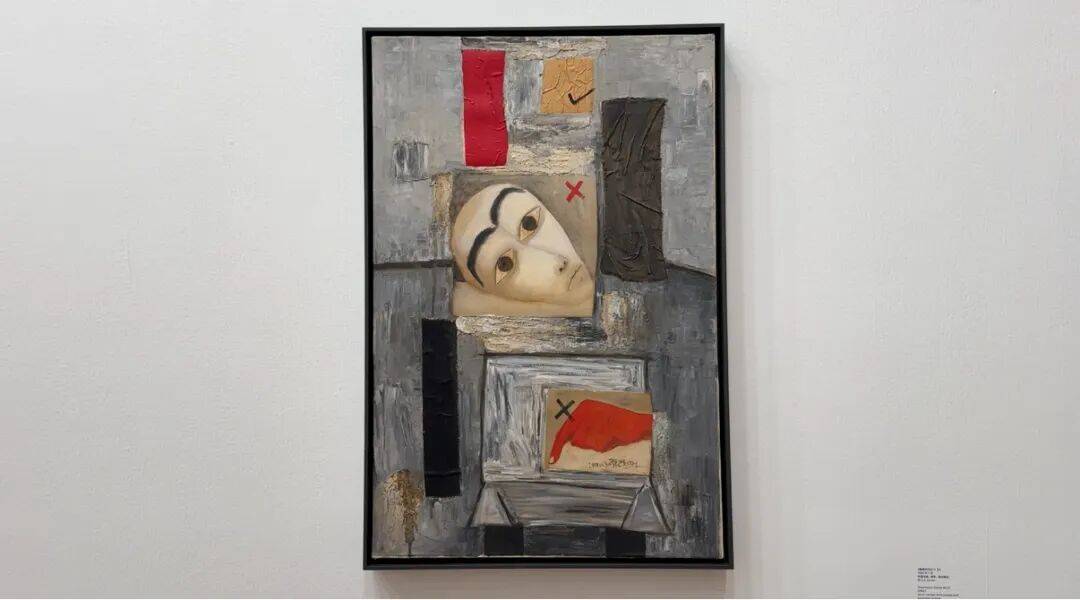

《大家庭》:集体与个体的交织

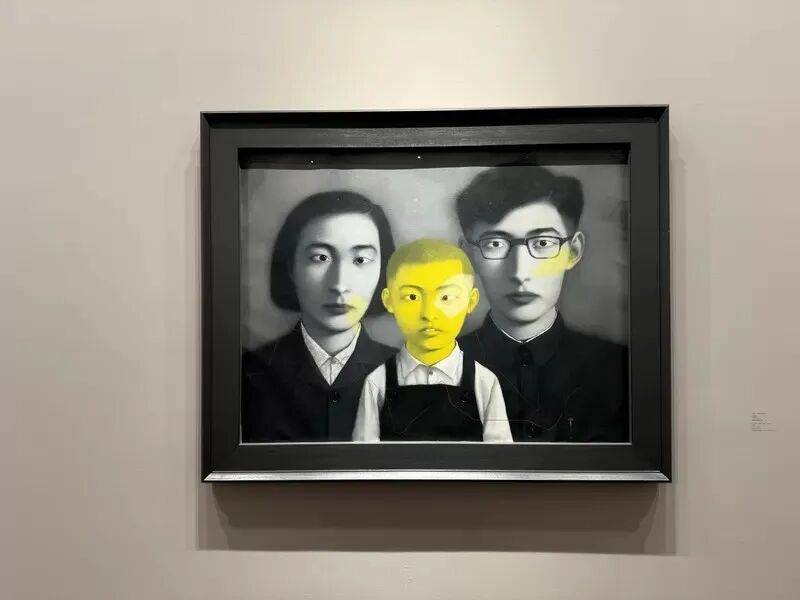

展览的重要单元“大家庭”集中呈现了张晓刚1993年至2006年的代表作。崔灿灿指出,这是他首次见到如此众多的“大家庭”作品被集中展示。过去,这些作品多在拍卖会或巡展中零星出现,而此次展览完整地呈现了1995年至2006年间“大家庭”系列的不同语言风格。崔灿灿认为,1993年张晓刚开始创作“大家庭”系列时,学界通常将其与张晓刚、中国历史以及集体主义生活的关系联系起来。然而,在崔灿灿看来,“大家庭”系列有几个非常特殊之处。

首先,“大家庭”的创作灵感源于一次旅行。1992年,张晓刚前往德国,在那里停留了三个月。张晓刚还前往荷兰和法国,在出发前,他给好友毛旭辉写了一封信,信中提到他即将前往尼采的故乡,对他而言,这是一次充满现代主义朝圣意味的旅程。然而,在德国的博物馆里连续两个月观看现代主义作品后,张晓刚突然感到一种强烈的疲倦,对现代主义产生了麻木感。直到他看到了里希特和马格里特的作品,马格里特对画面空间的重组和平面化处理,以及里希特作品中图像化的强大魅力,深深打动了张晓刚,使他暂时搁置了对繁琐现代主义的关注。从1993年开始,“大家庭”系列的出现,标志着中国图像学时代的开启。回顾整个90年代,中国当代绘画中出现了大量大头符号和平面图像。从今天的视角来看,这似乎是一种流行话语,但在1993年的语境中,在全是学院派和现代主义交织的背景下,图像学的简约力量构成了一个强烈的叙事,这也是“大家庭”系列在90年代初变得如此重要的原因。

“大家庭”系列的另一个特殊之处在于,它改变了西方对中国的刻板印象。在20世纪的大部分时间里,西方主流媒体和博物馆对中国人生活的理解主要来自两个方面:一是19世纪末20世纪初广州的外销画所描绘的场景;二是以李小龙为代表的中国功夫,以及西方摄影师如马克·吕布所拍摄的经典中国形象。然而,“大家庭”系列的出现,标志着西方人对中国外部观看的刻板、风情化印象被一种内部的心理描述所取代。张晓刚首次描绘了中国人的心理世界,这个心理世界并非由服装、表情和集体社会构成,而是每个人独特的表情、神情,那种沉默、坚韧和传承,是这片土地投射在人身上的光影。

“大家庭”系列的传播之所以经典,不仅因为作品本身的内容,还因为其传播机制。1995年,“大家庭”确立了其核心风格。同年,张晓刚参加了圣保罗双年展并获得铜奖,还参加了威尼斯双年展。几年后,“大家庭”登上了《纽约时报》以及多本20世纪艺术史书籍。这些重要的展览和传播媒介使“大家庭”成为中国当代艺术在中西方眼中一个标志性的标识。任何绘画作品的传播都是一种生产方式的传播。实际上,“大家庭”在中国的首次展览是在1997年,此前它已在西方展出。1997年“大家庭”在中国展出时,为观众呈现了一个独特的世界,在这个世界里,人们可以看到父辈、过去和历史。这也是“大家庭”至今仍能散发魅力的原因。

崔灿灿还提到,“大家庭”系列具有几个显著的艺术特征。首先,其抽象性体现在画中的人物没有具体的名字和信息。最早的灵感来源于1993年张晓刚从德国回国后,无意间翻到的一张与母亲的合影。在这张合影中,他发现了中国人独特的生活方式,合影中集体的排列方式和人物之间的关系,反映了中国人在公共与私人领域之间的交织,这种交织体现了中国人的集体性和个人性。因此,在“大家庭”系列中,人物形象是抽象的,可以是任何人,也可以是观众的父母或长辈,具有更多的代称,而非指向具体个体。

其次,“大家庭”画面中背景的朦胧感,如同谜团般的云雾,为观众提供了一种记忆和时间的感受。通常,人们会思考时间和记忆应有的形态,在“大家庭”系列中,观众看到了一种关于时间和记忆的诗意表达,作品从公共图像回归到个人世界。

西方对“大家庭”的解读多聚焦于个人在集体中的意识,但中国人对此有另一种更温情的解读。这些“大家庭”肖像实际上非常美好。可以想象,在20世纪60、70年代,人们每年只有几次拍照的机会,当拍摄合影时,人们会穿上最漂亮的衣服,展现出最理想、最美好的一面。这些照片记录了那个时代中国人的美学追求、对生活的希望,同时也反映了中国人在时代变迁中的叹息、时间的流逝以及家族一代又一代的传承。因此,这些作品也可以被视为一种中国式的“百年孤独”式肖像。

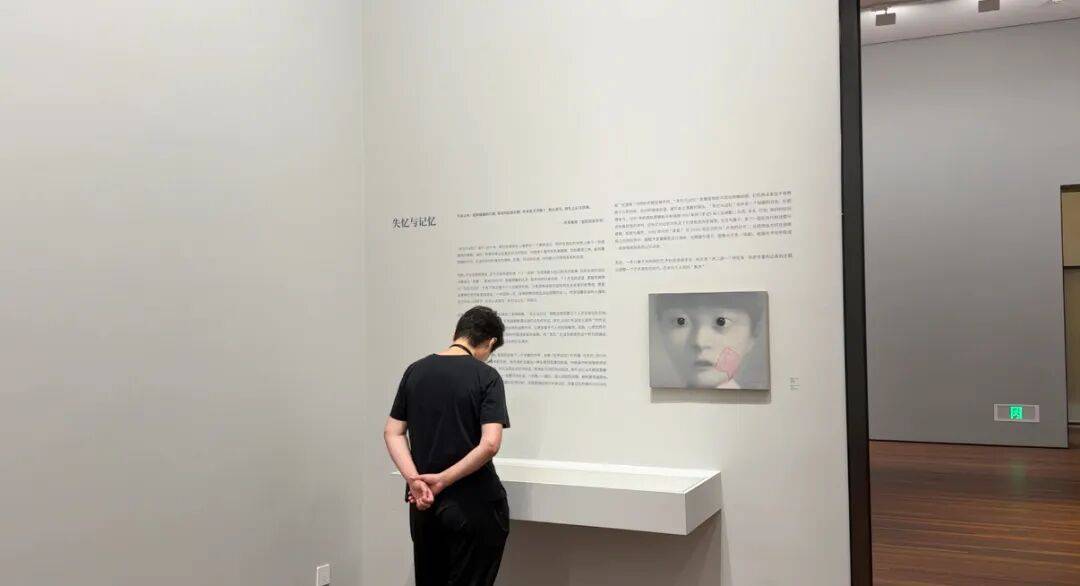

《失忆与记忆》:在加速时代中寻找身份

“失忆与记忆”系列是张晓刚另一组具有重要意义的作品,其创作灵感源于1997年。那一年,张晓刚前往上海参加一个建筑会议。当时,中国正处于城市化的高峰期,从1997年至2000年代初,各个城市都在经历着快速的变迁。张晓刚曾提到,在90年代末,如果几个月不回成都,他甚至会找不到回家的路。整个城市仿佛变成了一个巨大的工地,中国城市化在迅速崛起。与此同时,社会发展、物质变化、消费的快速涌入,使得时间、空间都在加速,一切都处于快速变化之中。这种快速变化带来了人的失重感、倾斜感,人们仿佛失去了历史背景。对于记忆,每个人的感受各不相同。崔灿灿以自己为例,提到小时候的玩具给他留下了深刻的记忆,但当他某天打开抽屉,发现里面有从摩托罗拉到诺基亚再到爱立信的十几台手机充电器时,他意识到这些快速更迭的物品并没有给他带来太多情感上的触动。因此,在中国这样一个快速变化的时代背景下,“诗意与记忆”系列的出现显得尤为突出。张晓刚试图回到过去的记忆中,寻找个人的身份。今天的时代,经过20年的发展,将成为时代的记忆。每个人既要随着时代的洪流前行,也要反抗时代对我们的塑造,寻找个人的时间、物品和元素,这也是个人文化身份的体现。

在“失忆与记忆”系列中,张晓刚为我们描绘了一个充满诗意、多重且残酷的世界。这个世界既源于现实的时代,也源于艺术家对过去的追溯。同样,在张晓刚的“诗意与记忆”系列中,他首次展现了叙事性绘画的魅力。什么是叙事性绘画的魅力?我们可以想象《百年孤独》的开篇,它将过去、现在和未来三个时空巧妙地结合在一起。在张晓刚的“失忆与记忆”系列中,我们首次看到了多重事件的呈现:记忆与失忆的关系、此刻与过去的关系、拉远与趋近的关系。在高亚邦的《止于拘役》中,也标志着张晓刚作品叙事性的开启。

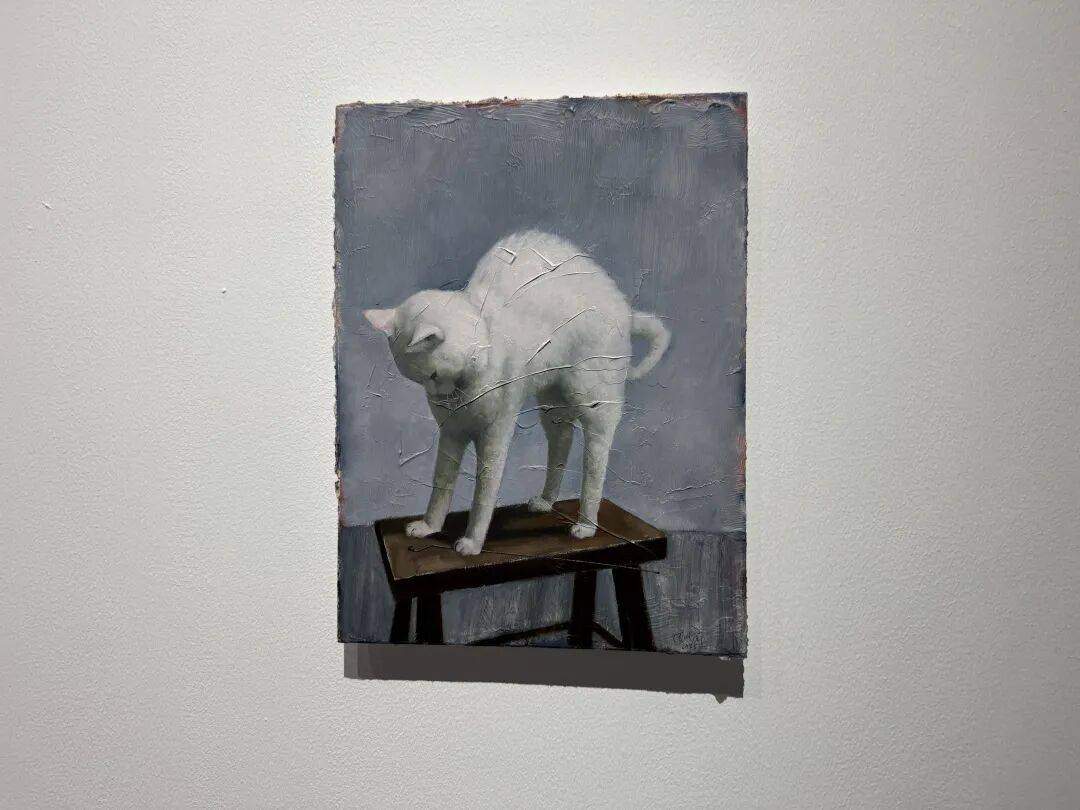

“病的梦魇”与“蜉蝣日记”:生命与存在的探问

在展厅中,崔灿灿特别提及了一个主题——“病的梦魇”。其中,1983年张晓刚创作的一幅少女肖像尤为引人注目。这幅作品中,少女面露忧郁之色,画面整体弥漫着一种强烈的宗教感,显示出张晓刚当时受到西方艺术,如莫迪里阿尼、格列柯等艺术家的影响。格列柯的绘画作品中,西方绘画开始展现出对心理和精神层面的表现,其中蕴含着压抑、宗教的黑暗情绪。在20世纪80年代,张晓刚开启了对“现代性忧郁”的描绘。蒙克的作品中有大量关于人的疾病、心理和精神困境的描绘,张晓刚对西方美术史的学习,对他而言只是一种经验积累。

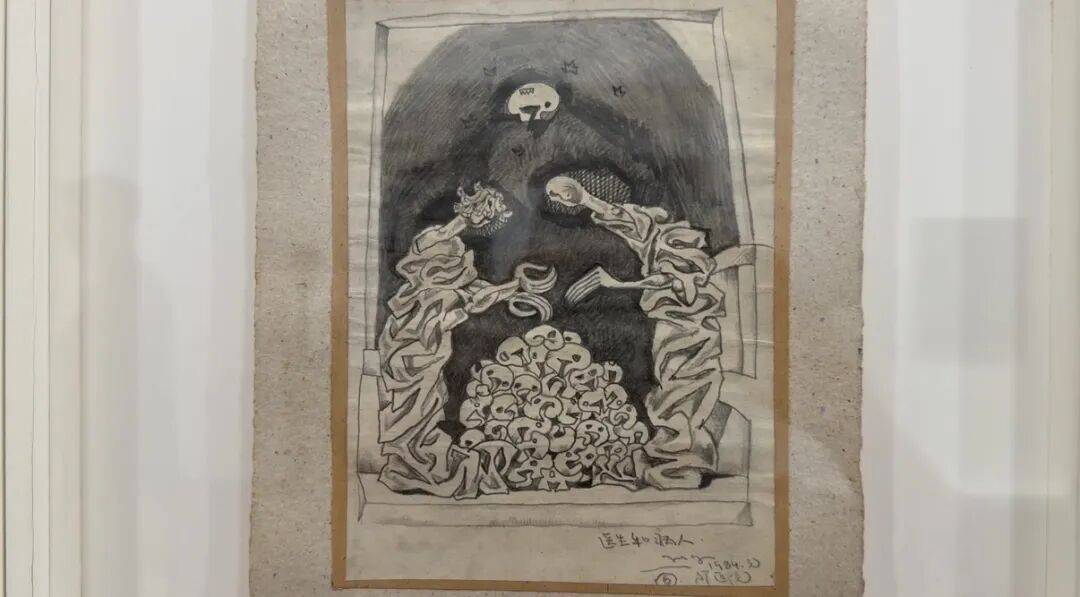

1984年,张晓刚因长期与朋友聚会、饮酒,导致胃出血,住院三个月。在医院中,他亲身感受到死亡的临近,目睹了痛苦与呻吟,生与死的距离变得触手可及。在医院的三个月里,张晓刚度过了他26岁的生日,他所喜爱的尼采、梵高、格列柯等书籍中的理念,似乎找到了现实的落脚点。医院的环境与他曾经看到的格列柯画作中的情形极为相似。换言之,读者的经验在那一刻与作者的经验相融合,催生了张晓刚的一批作品——黑白幽灵系列。这一系列作品成为张晓刚艺术生涯的一个转折点。

崔灿灿认为,黑白幽灵系列的出现标志着张晓刚作品的三个重要方向。首先,张晓刚的作品并非源于观念或文本,而是来自他个人的生命体验,他更相信个人生命的底线。其次,这批作品的出现表明,张晓刚的作品不再以审美愉悦为目的,而是试图通过绘画探讨精神和灵魂。简言之,没有严肃的初衷,就不会产生严肃的结果。第三,从“病的梦魇”系列开始,关于死亡、幽灵、观音等心理世界和精神世界的描绘,成为张晓刚作品中反复出现的主题。

崔灿灿指出,张晓刚在50年的艺术生涯中,时而是读者,时而是作者,时而又是两者的结合。他不断调整个人与现实、时代和艺术史之间的关系,以完成他个人的自我维护。

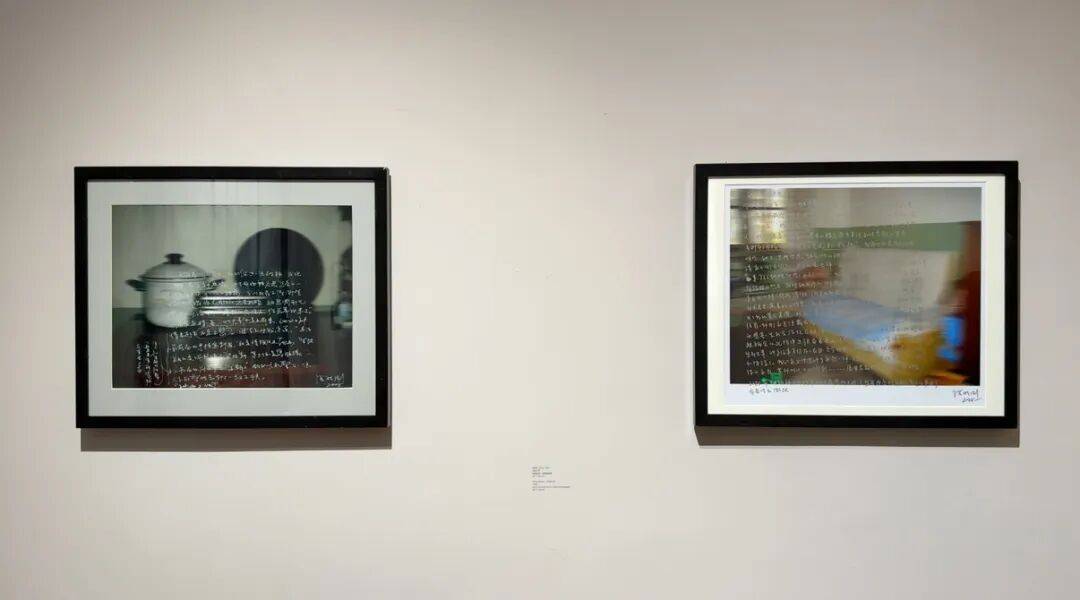

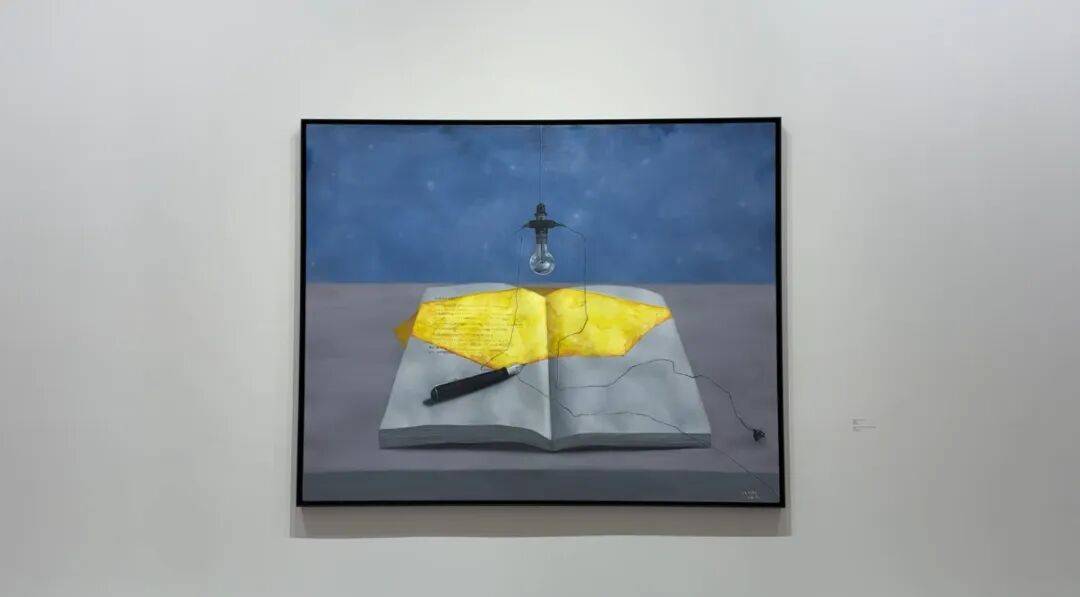

崔灿灿进一步阐述,刚才提到的“病的梦魇”以及1984年张晓刚出院后疾病相关经历对其世界观和价值观的影响,同样值得关注。整个20世纪80年代的绘画作品中,存在着强烈的关于现代性的标语、对存在意义和生命追问的表达。这些是80年代文化界广泛探讨的哲学命题,而这种对存在的焦虑、对生命的装备以及对现代性的忧虑,一直作为一条引线存在于张晓刚的作品中。直到2020年,新时代的到来,特别是2020年至2022年期间,张晓刚创作的《蜉蝣日记》系列,这一时期,全球流行病的爆发使人们的生活发生了巨大变化,大家不得不长时间待在家中。这一时期,人们重新审视生命、死亡以及个人与社会的关系。在这样的背景下,张晓刚重新从一个作者回到了一个时代的读者,这一转变赋予了他新的力量和灵感,促使他创作了《蜉蝣日记》系列。这些作品描绘了他在那两年中居家隔离的生活状态。

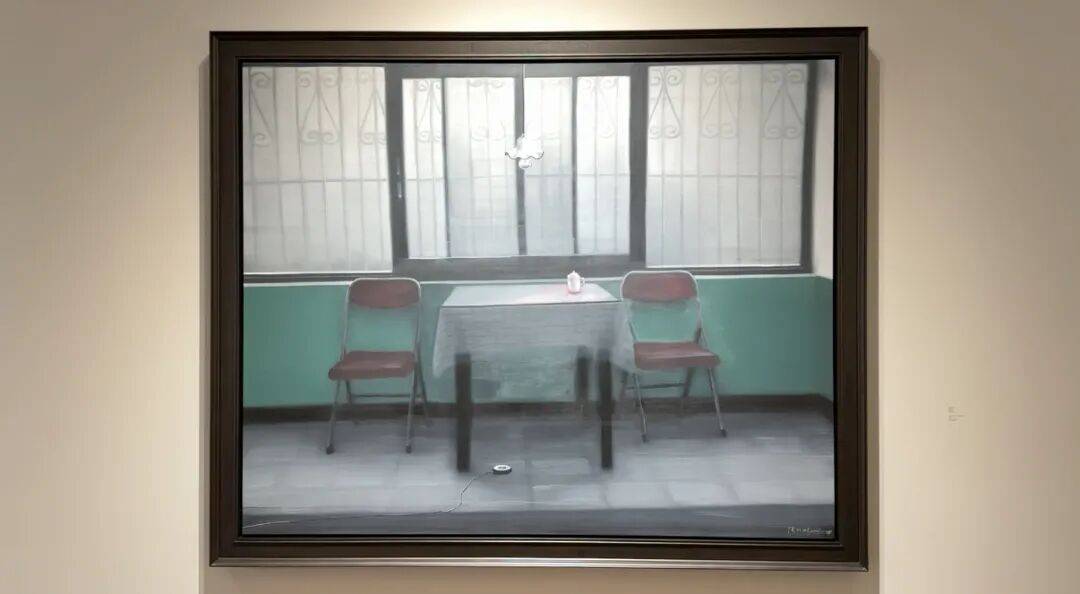

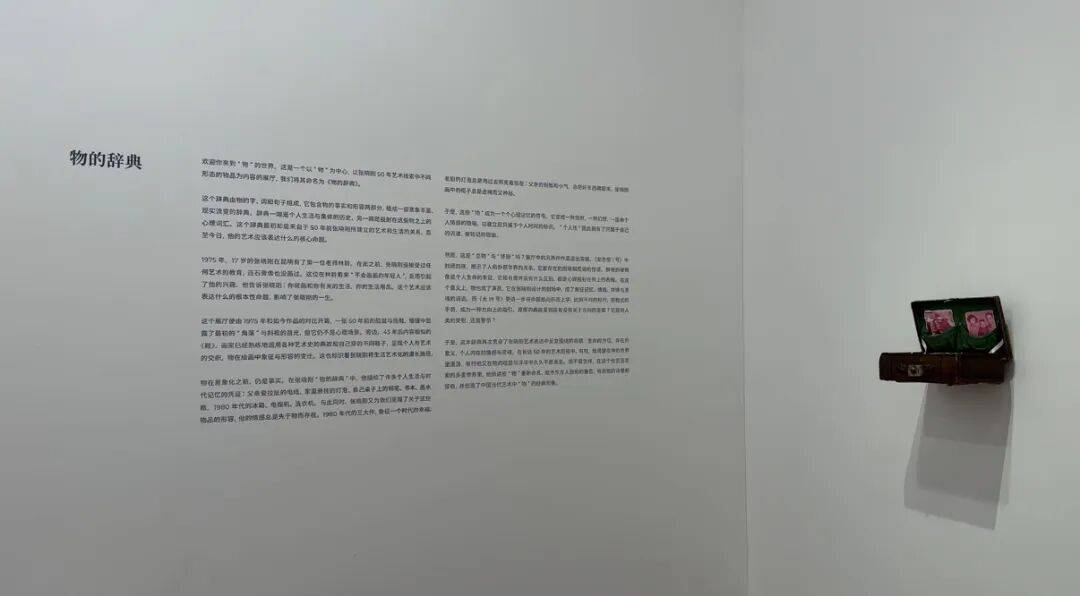

“物的词典”:张晓刚的艺术观与时代物证

在本次展览的“物的词典”板块中,崔灿灿探讨了在张晓刚近50年的创作生涯中“物”的重要性。

首先,这一展厅旨在阐述张晓刚的创作观。1975年,张晓刚的第一位启蒙老师林聆对他产生了深远影响。当时,张晓刚尚未接受过专业训练,林聆问他是否画过石膏像,张晓刚回答没有。林聆随即表示这非常好,并建议他不要画石膏像,而是去描绘身边的事物,以此来描绘生活。这一建议无形中奠定了张晓刚延续至今的艺术观。

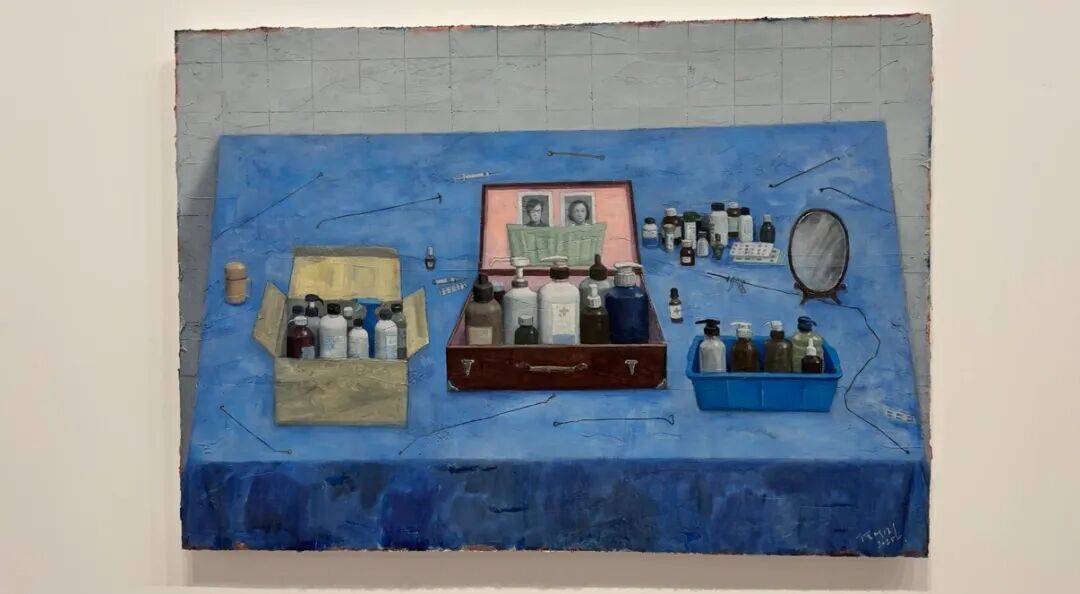

他始终在描绘自己的生活、身边的物以及与他相关的事物,例如父亲留下的灯泡、父亲爱刷的绿墙、母亲的日记或家里的某些物件。这些物一方面作为时代的物证,另一方面则展现了人在物上投射的情感以及物与人的关系。

张晓刚的创作主要体现在三个方面:其一,他记述了时代的特征之物,即时代的物证;其二,他记述了家庭之物,包括他父母及他小时候生活留下的物和空间;其三,他还记述了一些具有更多隐喻和象征性的物。

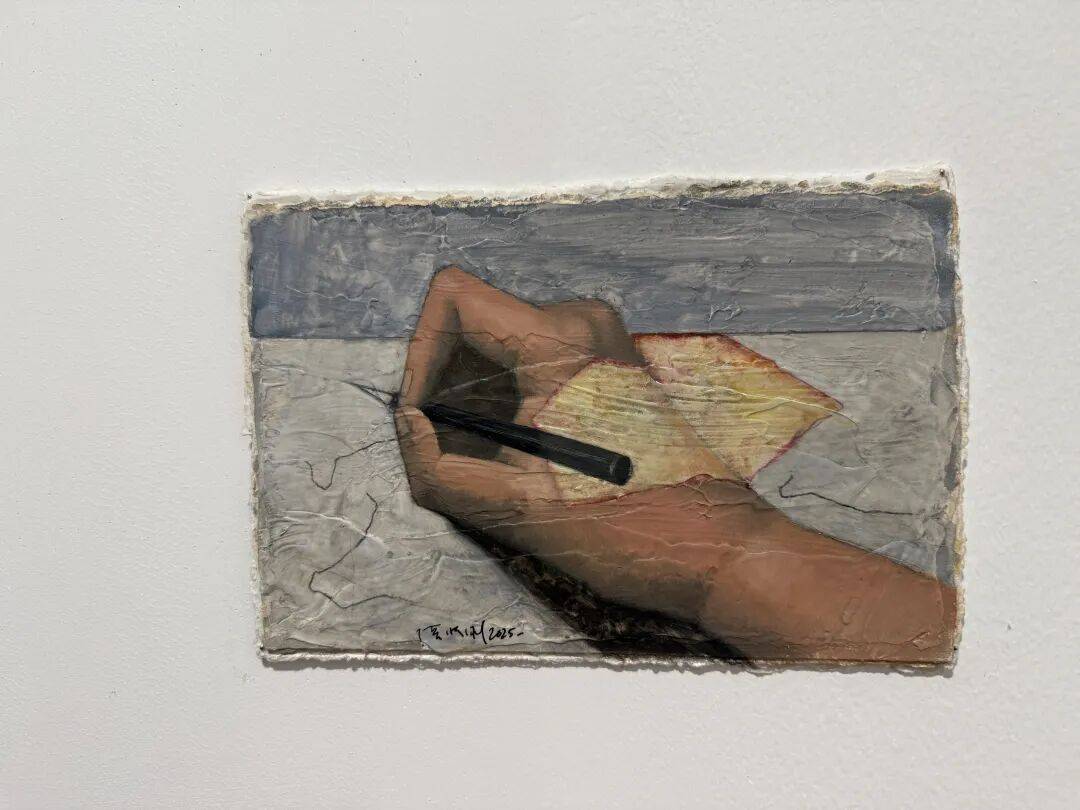

新作与再出发:读者与作者的循环

谈到张晓刚最新作品“一次旅行”板块,崔灿灿回顾了张晓刚1992年的那次旅行,这次旅行促成了“大家庭”系列的诞生,也标志着张晓刚身份意识的觉醒,以及中国当代艺术中“作者时代”的开始。在此之前,中国当代艺术在20世纪80年代仍在向西方学习,直到90年代初,以张晓刚为代表的艺术家们开始探索中国当代艺术的独立道路。在1992年的旅行中,张晓刚看到了几张早期尼德兰时期的木板画,尽管当时他沉迷于现代性的焦虑,对现代主义念念不忘,但这些木板画给他留下了深刻的印象。

回国后,张晓刚暂时放下了对古典和中世纪文明的关注,直到“浮游系列”的创作,他为了表达超现实的多重分裂感受,重新借鉴了中世纪绘画的语言。对于张晓刚而言,作为一个成熟的艺术家,他在2024年的旅行中,试图深入了解过去并不熟悉的西方中世纪艺术,再次成为一个读者。

2024年他前往欧洲,用一个多月的时间参观了中世纪绘画、古希腊和意大利的教堂、石壁画以及博物馆。尽管张晓刚平时起得较晚,但在旅行期间,他每天一大早就去博物馆参观,显示出他对知识的渴望,如饥似渴地在古老文明中寻求力量。

过去,人们常说艺术家要表达自己,但在崔灿灿的脑海中,有一个命题:如果一个人30岁时的自己和40岁时的自己一成不变,那这完全是一种过度的自恋行为。表达自己的另一面是不断更新自我,通过与世界的交往和与时代艺术史的关系,重新确立作者的位置,重新定义自己。这也是本次展览“读者与作者”这一核心命题的体现。

结语:一个关于“每个人”的展览

“《读者与作者》不仅是张晓刚的故事,也是我们每个人的故事。”崔灿灿在导览中总结道。通过个体与家庭的记忆,观众得以重新思考在时代洪流中如何保持自我;通过艺术家的坚持与转换,也照见了人类共同的精神困境与救赎之路。返回

发表评论 评论 (0 个评论)