摘要:

保罗·高更(Paul Gauguin, 1848–1903)作为后印象主义与象征主义的关键人物,其艺术实践深刻体现了19世纪末西方绘画从再现性向表现性转型的内在逻辑。本文以“地域性”为核心研究维度,运用社会学、图像学与文体学方法,探讨高更如何通过对布列塔尼与塔希提等地的视觉重构,实现从地理空间到精神场域的转化。研究发现,高更的“地域”并非客观地理的忠实记录,而是融合个人经验、文化想象与反现代性诉求的符号系统。他通过简化形式、强化色彩象征与挪用异文化视觉资源,将地域经验升华为普遍性的精神寓言。这一建构过程不仅挑战了传统写实主义的空间观,更奠定了现代艺术中主体性、象征性与跨文化表达的基础,确立了高更作为现代绘画重要启发者的历史地位。

关键词: 保罗·高更;地域性;现代绘画;象征主义;图像学;后印象主义;文化重构

一、引言:地域性作为现代艺术研究的切入点

19世纪下半叶,欧洲艺术正处于深刻的范式转型之中。随着摄影技术的普及与科学主义思潮的渗透,传统绘画的“再现”功能受到根本性质疑。在此背景下,以保罗·高更为代表的后印象主义画家,不再满足于对自然的模仿,转而探索艺术的主观性、象征性与精神性。高更的艺术生涯跨越法国本土(巴黎、布列塔尼)与南太平洋(塔希提、马克萨斯群岛),其作品呈现出鲜明的地域特征。然而,这些“地域”在高更的绘画中并非单纯的地理标识,而是一种被高度选择、重构与象征化的视觉场域。

“地域性”(spatiality or sense of place)作为艺术史研究的重要范畴,不仅指涉物理空间,更包含文化认同、社会结构与精神体验的复合维度。本文认为,高更对地域的描绘,本质上是一种“文化建构”(cultural construction),其目的不在于记录地方风貌,而在于通过地域符号表达对现代文明的批判、对原始纯真的向往以及对艺术自主性的追求。本文将结合社会学理论(如布迪厄的文化资本理论)、图像学方法(潘诺夫斯基的三层释义)与文体学分析(艺术语言的自主性),系统考察高更绘画中地域性的生成机制及其在现代艺术史上的奠基意义。

二、布列塔尼:在“边缘”寻找“本源”

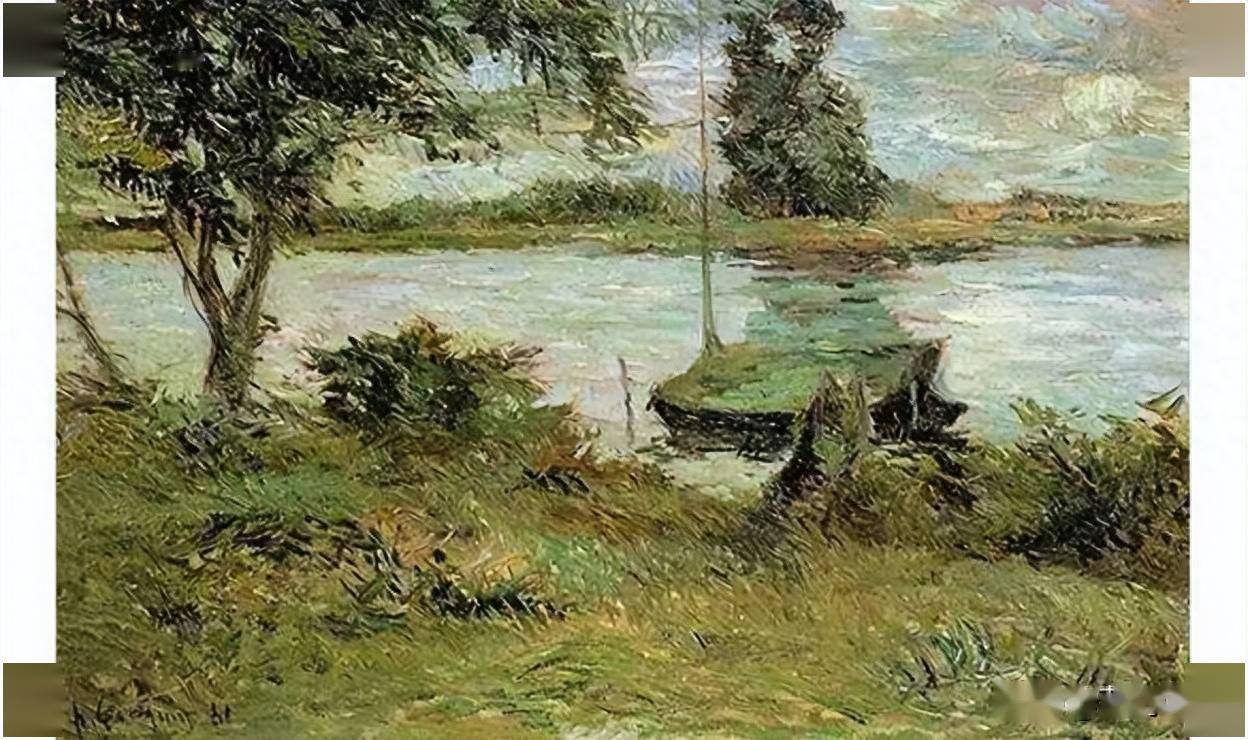

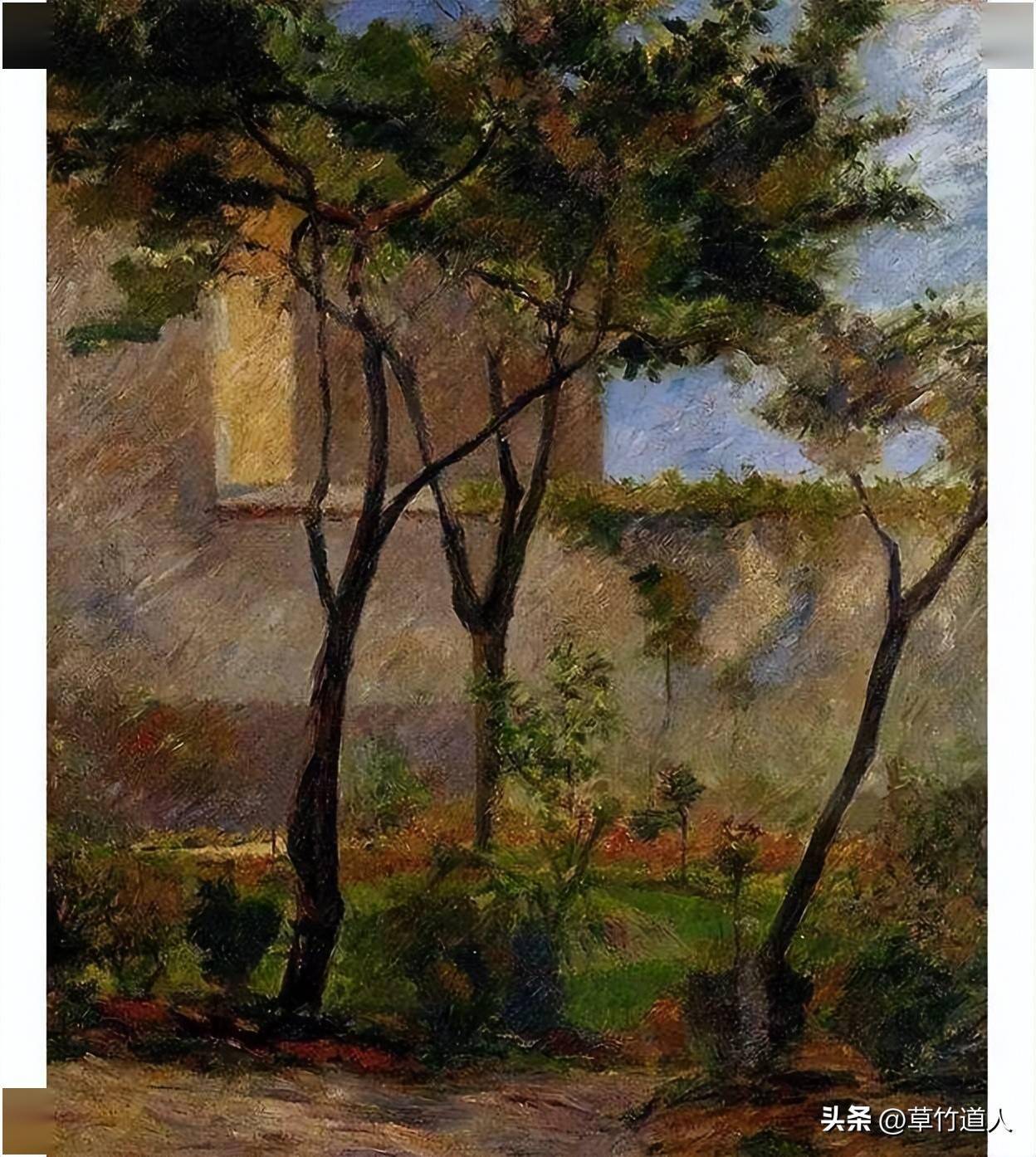

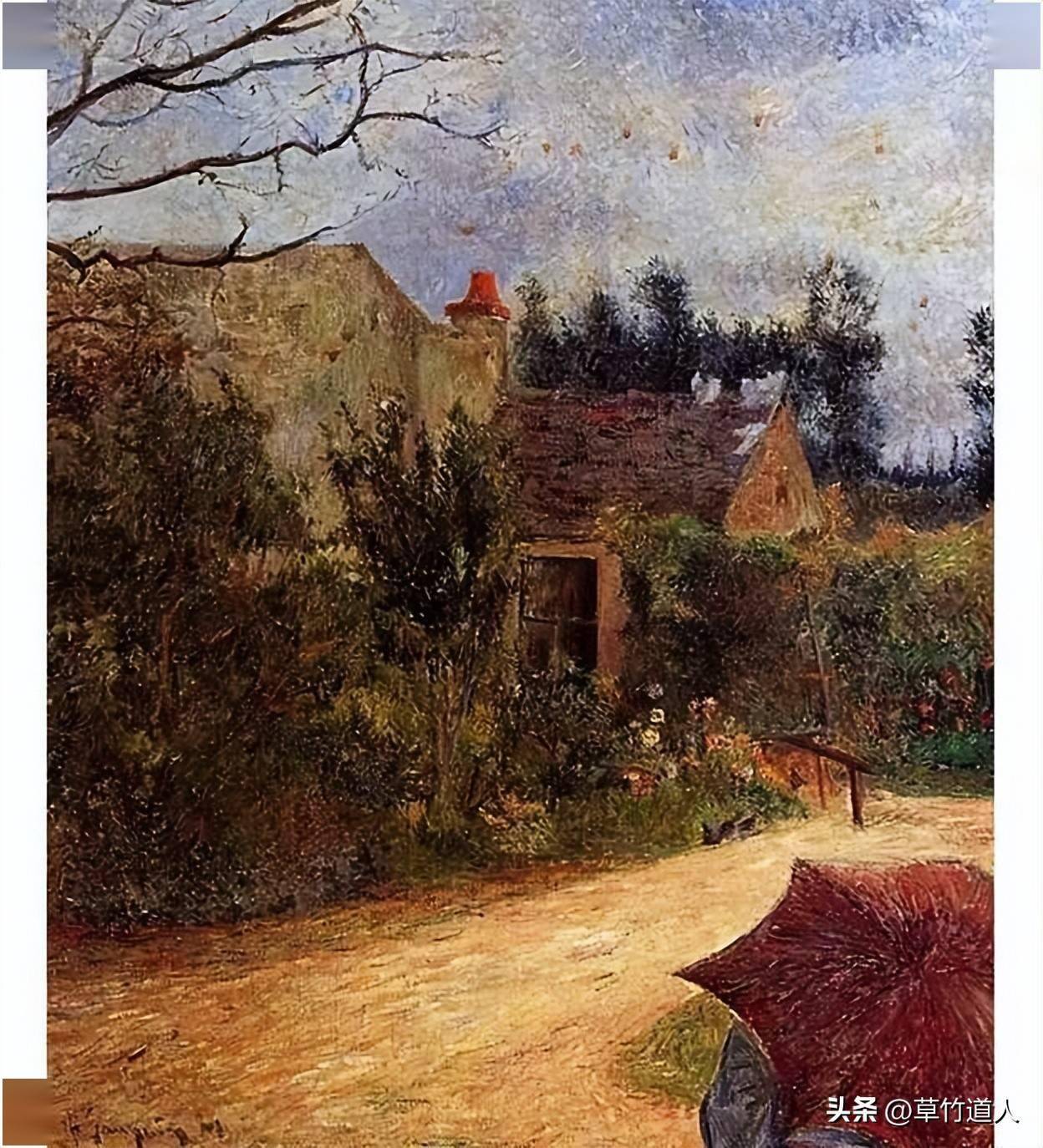

高更艺术中的地域性探索始于法国西北部的布列塔尼(Brittany)。1886年起,他多次前往阿旺桥(Pont-Aven)和勒普尔迪(Le Pouldu)等小镇。布列塔尼在当时被视为法国的“文化边疆”——其居民保留凯尔特传统、信奉天主教、生活方式相对封闭,与巴黎的现代性形成鲜明对比。

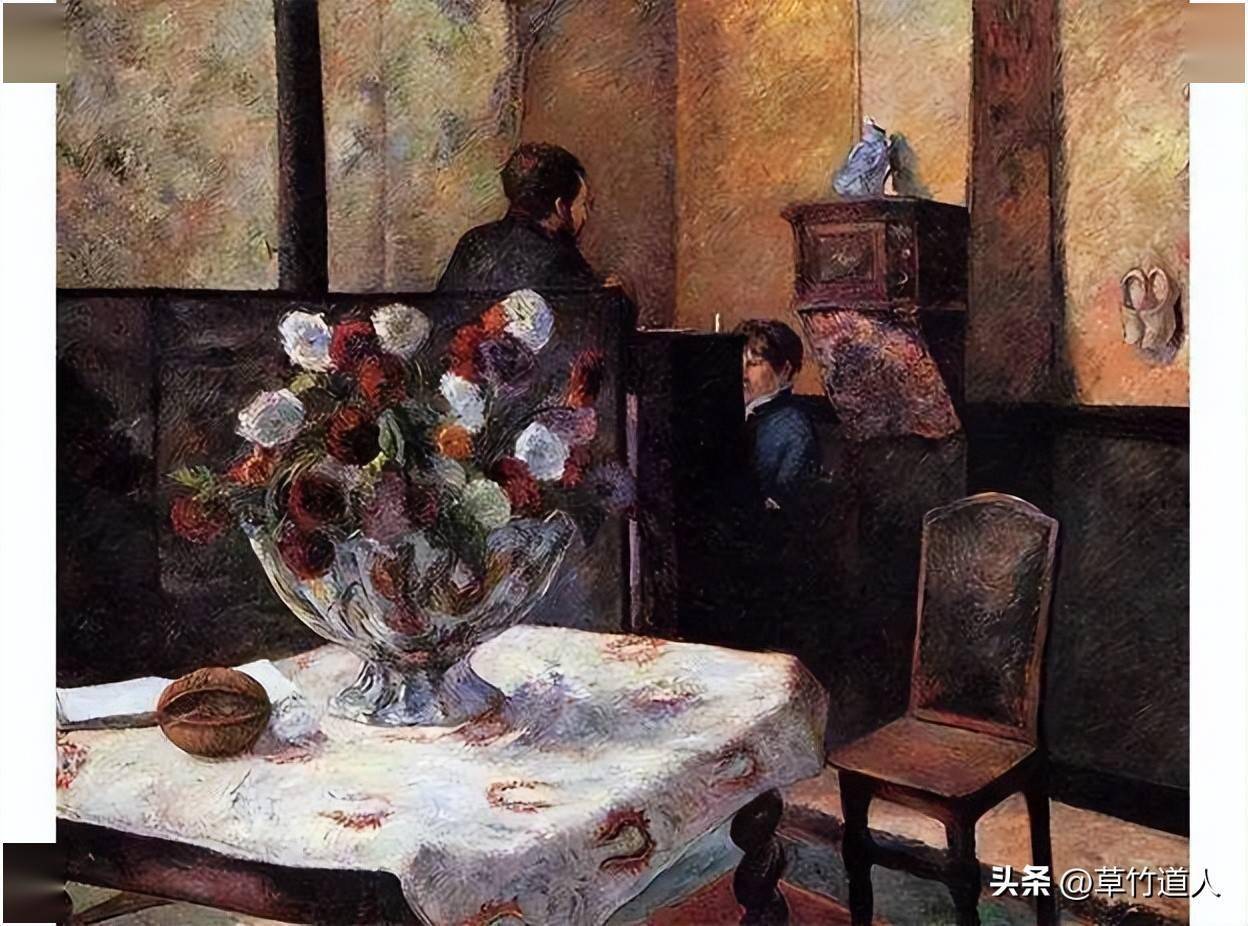

高更在布列塔尼的作品,如《雅各与天使的搏斗》(The Vision After the Sermon, 1888)、《黄色的基督》(The Yellow Christ, 1889),并非对当地生活的纪实性描绘,而是对“地域精神”的象征性重构。他通过以下方式实现这一转化:

形式的简化与平面化:高更摒弃了印象派的光影渐变,采用大块平涂色彩与粗黑轮廓线(受中世纪彩色玻璃画与日本浮世绘影响),削弱空间深度,突出画面的二维性与装饰性。这种形式语言使画面脱离“窗口”式的现实幻觉,成为独立的象征符号。

色彩的非自然主义运用:在《雅各与天使的搏斗》中,他以浓烈的红色占据画面主体,完全违背视觉真实。这种红色并非来自田野或晚霞,而是象征布列塔尼农民宗教狂热的精神强度。色彩在此成为情感与信仰的直接载体。

主题的象征化处理:画中人物常处于现实与幻象的交界。《雅各与天使的搏斗》将农民的宗教幻象与现实场景并置,通过斜线构图分割空间,表明地域不仅是物理存在,更是心灵投射的场域。布列塔尼的“原始性”被高更建构为对抗现代理性与物质主义的精神资源。

从社会学角度看,高更选择布列塔尼,实则是利用其“边缘性”来挑战巴黎艺术中心的权威。他将布列塔尼塑造成一个“未被文明腐蚀”的乌托邦,以此批判现代性带来的异化与精神空虚。这一策略为他后来的塔希提之旅奠定了思想基础。

三、塔希提:异域的想象与“原始”的神话

1891年,高更远赴法属波利尼西亚的塔希提岛,寻求“纯粹的原始生活”。塔希提时期(1891–1903)是其艺术的巅峰,也是其地域性建构最彻底的阶段。然而,必须指出,高更的塔希提并非真实的塔希提,而是一个被理想化、虚构化的“想象的地域”。

对真实社会的规避与重构

高更抵达时,塔希提已深受殖民文化与基督教影响,传统玛奥希(Maohi)文化正在衰落。但高更刻意忽略这一现实,致力于描绘一个“前殖民”的、充满神秘与宁静的伊甸园。他笔下的塔希提人多为静穆的农妇、沉思的少女与神秘的圣像,日常生活被简化为永恒的仪式性场景。

视觉语言的综合与创新

高更在塔希提进一步发展其象征性语言:

色彩的象征体系:绿色象征生命与自然,蓝色代表永恒与死亡,黄色指向神圣与启示。在《我们从何处来?我们是谁?我们往何处去?》(1897)中,色彩构成生命循环的视觉叙事。

姿态与构图的仪式感:人物常以对称、静止的姿态出现,背景为平面化的热带植物,空间被压缩,营造出超越时间的冥想氛围。

跨文化符号的融合:如前文所述,他将佛教造像的冥想姿态、基督教的救赎主题与波利尼西亚的自然崇拜融合,创造出一种“普世性”的宗教图像。

“原始性”的建构与争议

高更的“原始性”(primitivism)是一种文化建构。他将塔希提定义为“自然的”、“本能的”、“灵性的”,以此反衬西方的“人工的”、“理性的”、“堕落的”。这一建构虽包含殖民凝视与文化误读,但从艺术史角度看,它打破了西方艺术的自我封闭,为现代艺术提供了新的视觉资源与精神参照。

四、方法论整合:社会学、图像学与文体学的三维透视

为深入解析高更地域性建构的复杂性,本文采用多学科方法进行交叉论证:

社会学视角(布迪厄的文化资本理论)

高更的艺术选择可视为一种“文化资本”的积累与再生产。他通过将“边缘”地域(布列塔尼、塔希提)转化为“高雅艺术”的主题,颠覆了主流审美秩序,确立了自身作为“反叛者”与“先知”的文化身份。其作品的价值不仅在于美学创新,更在于其承载的反现代性意识形态。

图像学分析(潘诺夫斯基的三层释义)

以《我们从何处来?我们是谁?我们往何处去?》为例:

前图像志层:画面描绘热带场景中的人物群像。

图像志层:婴儿、青年、老妇象征生命三阶段;摘果者暗示原罪;白鸟代表灵魂;静坐者具有佛陀或先知气质。

图像学层:作品是对生命、死亡与存在意义的哲学追问,融合基督教、佛教与个人神话,表达对超越性真理的追寻。地域在此成为宇宙寓言的舞台。

文体学分析(艺术语言的自主性)

高更的绘画语言(色彩、线条、构图)日益脱离对自然的依赖,成为自主的表达系统。其“综合主义”(Synthetism)主张将观察、记忆与想象综合为“简化而富有表现力的形式”。这种语言的自主性,正是现代艺术的核心特征——艺术的价值在于其自身的逻辑,而非对现实的模仿。

五、高更的现代性意义:从地域到普遍

高更对地域性的重构,具有深远的现代性意义:

确立艺术的主观性原则:他证明绘画不必忠实于视觉真实,而可基于内在经验与精神需求重构世界。这一理念直接影响了表现主义、象征主义与抽象艺术。

推动跨文化美学的生成:他对非西方艺术的吸纳,虽有争议,但开启了现代艺术对“原始”形式的创造性转化,影响了毕加索、马蒂斯等一代大师。

实现艺术与生命的统一:高更将艺术创作与生活方式融为一体,其“逃离文明”的实践本身成为艺术的一部分。这种“总体艺术”(Gesamtkunstwerk)的追求,预示了现代艺术家的社会角色转型。

六、结论:地域作为精神的容器

综上所述,保罗·高更绘画中的“地域性”并非被动的地理背景,而是一种主动的、创造性的文化建构。他通过对布列塔尼与塔希提的视觉重构,将具体的地理空间转化为承载个人哲学、反现代性诉求与普遍精神探索的象征场域。这一建构过程,融合了社会批判、图像象征与形式创新,标志着艺术从“再现”向“表现”的决定性转折。

高更的伟大之处,不仅在于其独特的艺术风格,更在于他重新定义了艺术与世界的关系。他证明,真正的“地域”不在地图上,而在艺术家的心灵之中。通过对地域的想象与重构,高更将个人经验升华为人类共通的精神寓言,从而奠定了其作为西方现代绘画重要启发者与象征主义奠基者的不朽地位。

发表评论 评论 (1 个评论)