摘要

文森特·梵高(Vincent van Gogh)与保罗·高更(Paul Gauguin)作为后印象派最具代表性的两位艺术家,虽同处19世纪末欧洲现代艺术转型的关键时期,却在艺术理念、创作路径与精神表达上呈现出显著差异。本文通过比较研究法、图像学分析与文献考证,系统探讨二者在题材选择、形式语言、色彩运用及艺术哲学上的异同。研究指出,尽管二人均突破印象派对视觉真实的局限,转向主观精神表达,但梵高以内在情感的激烈外化为核心,其艺术表现为笔触的动态性、色彩的象征性与形象的扭曲张力;高更则追求精神性的综合重构,强调形式的简化、平面化的空间处理与原始文化的象征投射。二者于1888年在阿尔勒的短暂共处,既见证了艺术观念的激烈碰撞,也凸显了现代绘画多元路径的并存。

本文论证,梵高与高更的“不同之处”实为现代艺术主体性觉醒的双重体现——一者向内燃烧,一者向外溯源,共同奠定了20世纪表现主义、象征主义与原始主义的发展基石。

关键词:梵高;高更;后印象派;现代绘画;主观性;艺术比较;情感表达;象征主义

一、引言:后印象派中的双子星

19世纪末的欧洲艺术正处于从传统写实向现代主义过渡的历史节点。印象派通过对光色分离的科学探索,打破了学院派的僵化体系,但其对瞬间视觉经验的执着,亦引发新一代艺术家的反思。在这一背景下,文森特·梵高(1853–1890)与保罗·高更(1848–1903)作为后印象派的核心人物,以其强烈的主观性与形式革新,成为现代绘画的先驱者。

尽管二人均被归入“后印象派”范畴,且有过著名的阿尔勒共处经历(1888年10月至12月),但他们的艺术道路截然不同。梵高一生深陷精神疾病与社会边缘化,其创作是生命激情的直接喷发;高更则主动逃离文明社会,远赴塔希提,在“原始”文化中寻求精神救赎。这种人生轨迹的差异,深刻影响了他们的艺术语言与美学追求。

本文旨在通过系统比较梵高与高更的艺术实践,揭示二者在共同反叛印象派的基础上,如何走向不同的现代性表达路径。他们不仅是同一画派中的“两个代表人物”,更是现代艺术中“情感表现”与“象征综合”两种范式的奠基者。理解他们的“不同之处”,即是对现代绘画多元本质的深入把握。

二、艺术理念的分野:内在燃烧 vs. 外在溯源

梵高与高更的根本差异,首先体现在其艺术哲学与创作动机上。

梵高的艺术是一种内在情感的绝对外化。他视绘画为灵魂的倾诉方式,认为:“我梦想着一种艺术,它诚实、深刻、充满人性。”(Van Gogh to Theo van Gogh, 1888)他的创作动力源于无法抑制的情感冲动,画布成为其精神痛苦、宗教热忱与生命渴望的载体。他在给弟弟提奥的信中反复强调:“我试图用红色与绿色来表达人类可怕的激情。”(1888年12月)这种将艺术等同于生命体验的态度,使其作品具有强烈的自传性与即时性。

相较之下,高更的艺术是一种精神性的综合建构。他主张:“艺术不是自然的奴隶,而是心灵的综合。”(Gauguin, Avant et Après, 1923)他不满足于描绘眼前所见,而致力于创造一种融合记忆、想象与象征的“综合主义”(Synthetism)。高更的创作更具计划性与哲思性,他通过重构形式、借用神话与原始符号,构建一个超越现实的精神世界。他对塔希提的迁徙,并非单纯采风,而是一场有意识的文化“溯源”行动——试图在非西方文明中找回被现代性割裂的灵性整体。

因此,梵高是向内的探索者,其艺术是情感的“燃烧”;高更是向外的追寻者,其艺术是精神的“重建”。这一根本差异,决定了他们在形式语言上的不同取向。

三、形式语言的对比:动态笔触与平面结构

在绘画技法上,梵高与高更展现出截然不同的视觉策略。

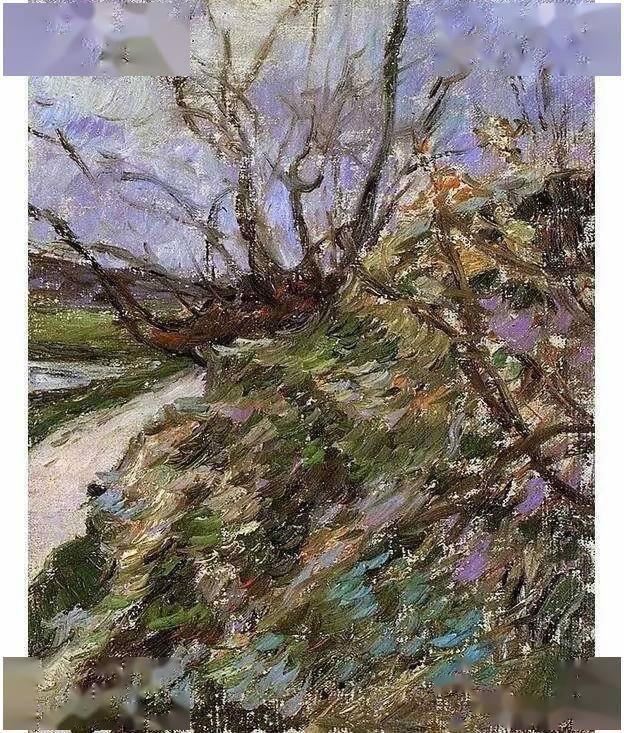

(一)梵高:笔触的戏剧性与形象的扭曲

梵高的画面最显著的特征是其充满动势的笔触。他使用厚重的油彩,以短促、旋转、波浪状的线条层层堆叠,形成强烈的肌理感与节奏感。在《星夜》(1889)中,天空的涡旋云团以螺旋笔触构成,柏树如火焰般向上翻卷,整个画面仿佛处于剧烈的心理震荡之中。这种笔触不仅是造型手段,更是情绪的直接记录——焦虑、狂喜、孤独皆凝结于每一笔的走向与力度。

同时,梵高常对形象进行夸张与变形。在《吃土豆的人》(1885)中,农民的手部粗大如树根,面部凹陷,身形佝偻,这种丑陋化的处理并非技术不足,而是为了强化其对底层人民苦难的深切同情。在《自画像》系列中,他的眼神空洞或灼热,背景常以漩涡或色块填充,形象本身成为心理状态的隐喻。

(二)高更:轮廓的强化与空间的平面化

高更则走向另一极端,强调形式的简化与结构的稳定。他采用清晰的黑色或深色轮廓线勾勒人物与物体,形成“封闭色块”(cloisonnism)效果,使形象脱离三维错觉,呈现如彩色玻璃或壁画般的二维性。在《黄色基督》(1889)中,基督身体以铬黄色平涂,边缘以粗黑线界定,背景为秋日红绿,整个画面如一幅宗教圣像。

此外,高更彻底摒弃文艺复兴透视,采用多重视点与压缩空间。在《我们从何处来?》(1897)中,人物从左至右排列,大小比例不依远近,背景山峦为剪影式平涂,空间无纵深退缩,仅通过色彩区域划分层次。这种“平面化”处理,使画面更具装饰性与象征性,弱化叙事逻辑,强化精神氛围。

四、色彩运用的差异:情感象征 vs. 精神编码

色彩在二人艺术中均具核心地位,但其功能与意义不同。

(一)梵高:色彩作为情感的温度计

梵高的色彩具有强烈的情感象征性。他受德拉克洛瓦色彩理论影响,认为互补色的并置能增强视觉张力与心理冲击。在《夜间咖啡馆》(1888)中,他使用血红与刺目的绿色,宣称:“我想表现人类的可怕激情。”而在《向日葵》(1888)中,明黄与橙色的层层叠加,则传递出生命的热烈与希望。

更重要的是,梵高的色彩是动态的、生长的。他通过笔触的方向与厚薄变化,使色彩产生流动感与呼吸感。在《麦田群鸦》(1890)中,乌云压顶的深蓝与金黄麦田形成强烈对比,飞散的乌鸦以短促黑点表现,整个画面充满不祥的预兆,色彩与笔触共同构成悲剧性的终章。

(二)高更:色彩作为文化的符号

高更的色彩则更具结构性与文化编码意味。他虽也使用浓烈色彩,但更注重其在画面中的组织与象征功能。在《雅各与天使的搏斗》(1888)中,朱红色背景完全脱离自然逻辑,成为信仰幻象的载体;在《芳香的土地》(1892)中,橙黄土地与钴蓝天幕形成强烈对比,象征热带岛屿的神秘生命力。

高更的色彩常与图案、纹样与符号结合,增强装饰性与仪式感。在《塔希提牧歌》(1892)中,人物服饰的条纹、背景植物的圆形叶片,均被简化为几何图案,色彩区块分明,构成如拼贴般的视觉韵律。这种处理使色彩不仅表达情感,更参与意义的建构。

五、阿尔勒的碰撞:一次失败的合作与永恒的对话

1888年,梵高邀请高更前往法国南部的阿尔勒,共同建立“南方画室”。这一短暂共处(仅62天)成为艺术史上的传奇事件,既见证了二人艺术观念的激烈交锋,也暴露了其根本差异。

梵高希望创建一个艺术家共同体,通过合作激发创作;高更则视其为个人实验的驿站。在创作上,梵高热情高涨,连续绘制《向日葵》系列以装饰高更的房间;高更则更冷静,完成《画向日葵的梵高》(1888),以象征手法描绘梵高作画场景,背景为想象的花园,暗示其对“真实”的超越。

最终,因性格与艺术理念冲突,二人关系破裂。12月23日,梵高在精神崩溃中割下耳垂,高更随即离开。这次失败的合作,实则是两种现代性路径的不可调和:梵高的即时情感爆发与高更的理性综合建构,无法共存于同一时空。

然而,这次碰撞也促使双方深化自我认知。梵高在高更影响下尝试更简化的轮廓与更强的装饰性;高更则从梵高处汲取色彩的强度与表现力。他们的艺术,在对立中相互滋养。

六、结论:现代艺术的双重范式

梵高与高更,虽同属后印象派,却代表了现代绘画的两种根本方向。

梵高是表现主义的先驱。他将绘画转化为内在情感的直接宣泄,以动态笔触、扭曲形象与象征色彩,确立了“艺术即生命”的现代信条。他的艺术是向内的、燃烧的、悲剧性的,影响了德国桥社、青骑士等表现主义团体。

高更则是象征主义与原始主义的奠基者。他通过形式简化、平面化空间与文化溯源,构建了一个超越现实的精神世界。他的艺术是向外的、建构的、哲思性的,为马蒂斯、鲁奥乃至毕加索的非洲时期提供了关键启示。

二者之“不同”,正是现代艺术多元性的体现。他们共同证明:艺术不必再现现实,而可表达主观真实;不必遵循传统,而可创造新秩序。从梵高的星空到高更的塔希提,两条道路殊途同归——都指向了艺术作为人类精神自由的最高形式。

文章作者:芦熙霖

声明:本人账号下的所有文章(包括图文、论文、音视频等)自发布之日72小时后可任意转载或引用,请注明来源。如需约稿,可联系 Ludi_CNNIC@wumo.com.cn

发表评论 评论 (2 个评论)