朱迪思·尼尔森(Judith Neilson),是一位出生于津巴布韦的澳大利亚慈善家,她拥有全球最大的中国当代艺术收藏,历经25年,迄今收藏了超过800位中国艺术家创作于2000年后的近4000件作品。

她从上世纪90年代访问中国后开始收藏,并成立了“白兔中国当代艺术收藏(WHITE RABBIT CONTEMPORARY CHINESE ART COLLECTION)”(以下简称“白兔收藏”),在这四分之一世纪里,朱迪思几乎和每一位艺术家都有过会面和交流。

“我喜欢直接和艺术家打交道,从他们的工作室买作品,让我能够看到艺术家最真实的一面,这是极少有人能够经历的,也让我收藏到最好的作品。”朱迪思说。

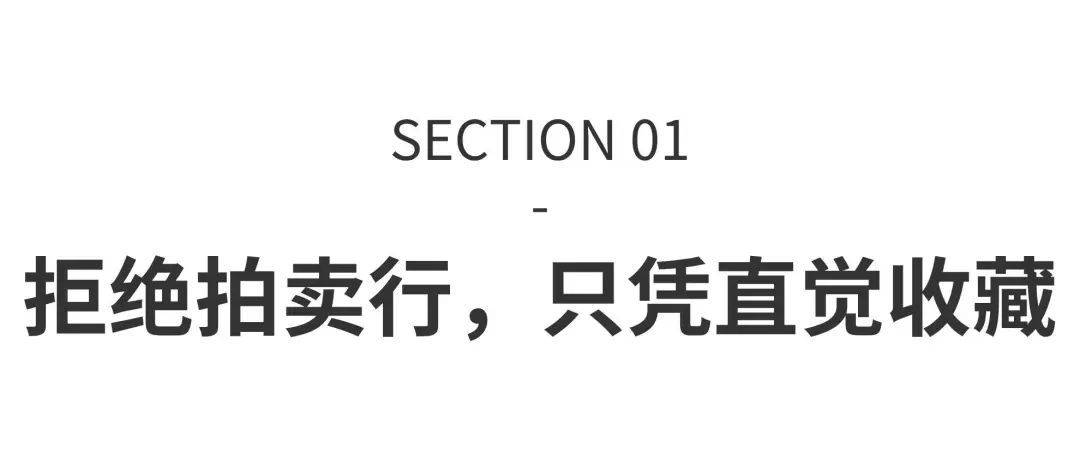

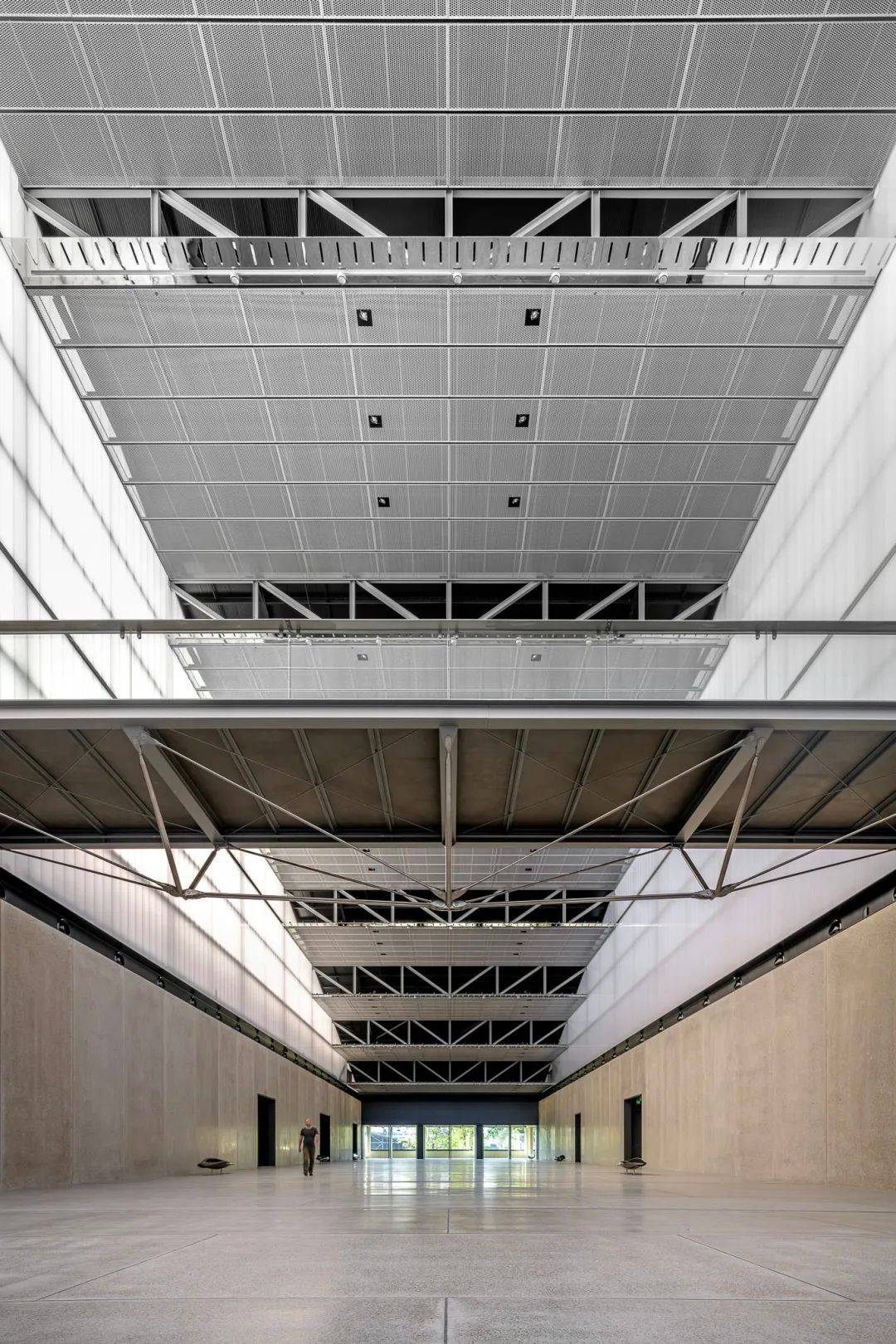

白兔美术馆展览现场

2009年,她在悉尼创立了白兔美术馆(White Rabbit Gallery),离当地的唐人街仅几步之遥。如今16年过去,这仍是中国境外唯一一个专注于中国当代艺术的美术馆。朱迪思以近乎偏执的热爱与独到的眼光,编织了一部流淌的当代中国视觉史诗,也让她成为了中国社会急速发展时期,最忠实的视觉记录者之一。

她曾向每一位艺术家承诺——永不出售作品。“如果从收藏中拿走一件作品,整个‘中国故事’就不完整了。” 朱迪思坚定地告诉我们。7月,我们与朱迪思远程连线,聊了聊她与中国当代艺术共生的这25年。

特约主笔:黄夕芮

朱迪思·尼尔森2024年在艺术家徐震工作室拍摄,摄影程工

朱迪思和中国当代艺术的结缘,始于1990年代在悉尼买到的一件非常简单的作品。“当时我根本不知道这位艺术家是谁,是男是女,作品来自哪里。”她回忆道。

“它和我在澳大利亚见过的任何艺术品都截然不同。作品充满奇思妙想,我觉得这位艺术家并不在乎别人怎么看他,他只是做他认为正确的事。”

王智远,《一生二》, 1997

这是一组来自艺术家王智远的墙上雕塑,在收藏这件作品两年后的1999年,她第一次到访中国,从此便一发不可收拾——她开始每三个月来中国一次,这么多年来,参观了超过1000个艺术家工作室。

她告诉我们,自己的收藏纯粹是一种与作品即时的连接——“我不知道这些艺术来自哪里或它意味着什么,但我立刻与它们产生了联系。”这种连接无关学术标签或市场价值,纯粹源于某种内心的震颤。

朱迪思·尼尔森与艺术家们聚餐,摄影:程工

朱迪思·尼尔森在80后艺术家王郁洋的工作室,2019

不同于其他聚焦于中国85新潮或90年代政治波普的国际藏家,朱迪思的目光坚定地投向了2000年后的中国当代艺术。

“乌里·希克有很好的收藏,涵盖了从80年代到千禧年的中国当代艺术史,但我不打算重复他已有的东西和体系,”她解释道,“我更想知道未来的趋势,跟随那个方向前进。”

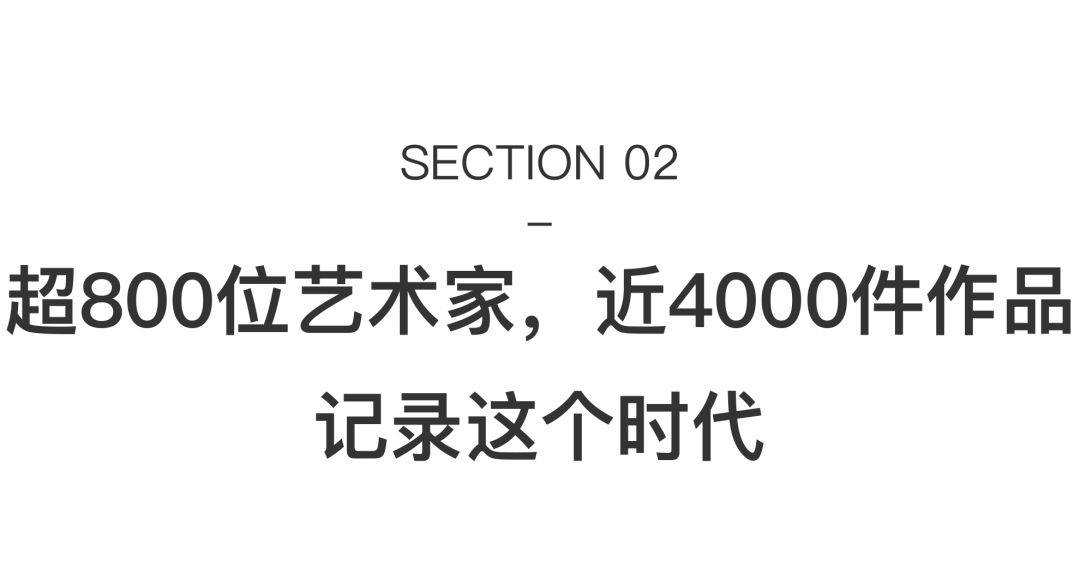

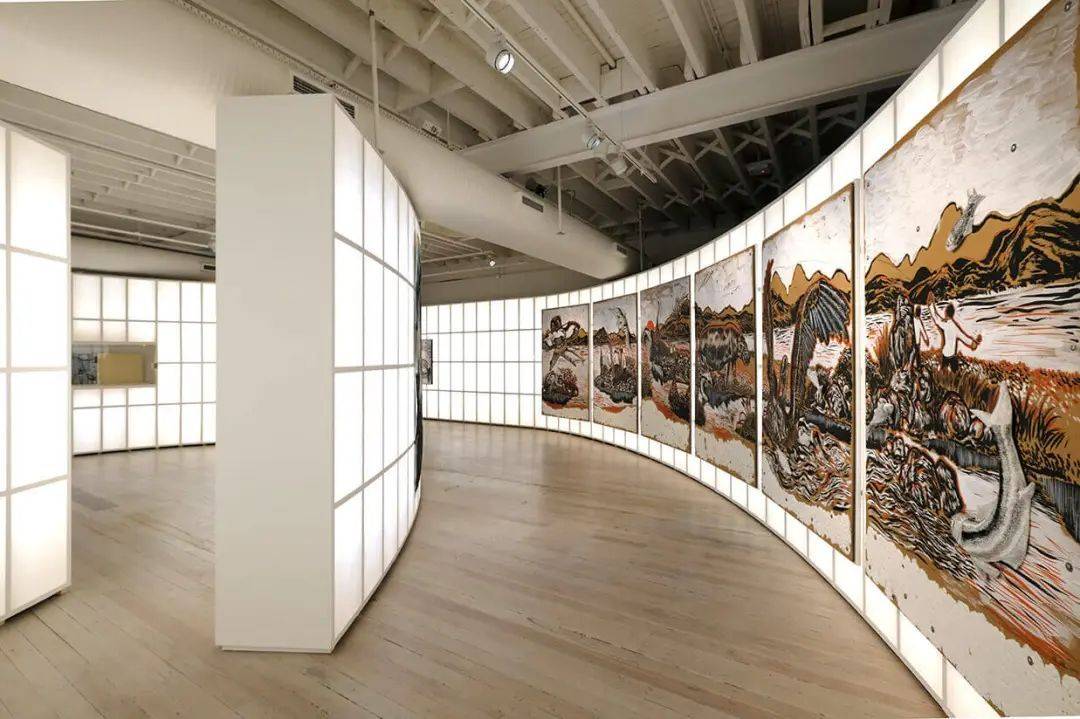

白兔美术馆第26个展览“BIG IN CHINA”

朱迪思的白兔收藏艺术家跨越了几代人,出生年代从1940年代直至千禧年,包括像40后的李山、梁绍基,50后的张培力、耿建翌、徐冰、张晓刚,60后的刘小东、喻红、尹秀珍、吴山专、林天苗、刘建华、何云昌、唐宋,70后的徐震、杨福东、蒋志、李怒、刘韡、蒋鹏奕、邱炯炯、王郁洋、廖国核,80后的胡尹萍、陆平原、娜布其、厉槟源、张鼎、赵赵、孙逊、黎薇、鞠婷、商亮、蒲英玮,90后的单慧乾、张季、李汉威、夏瀚等活跃在当代艺术一线的创作者,更包括了无数个中国当代艺术的参与者和实践者。

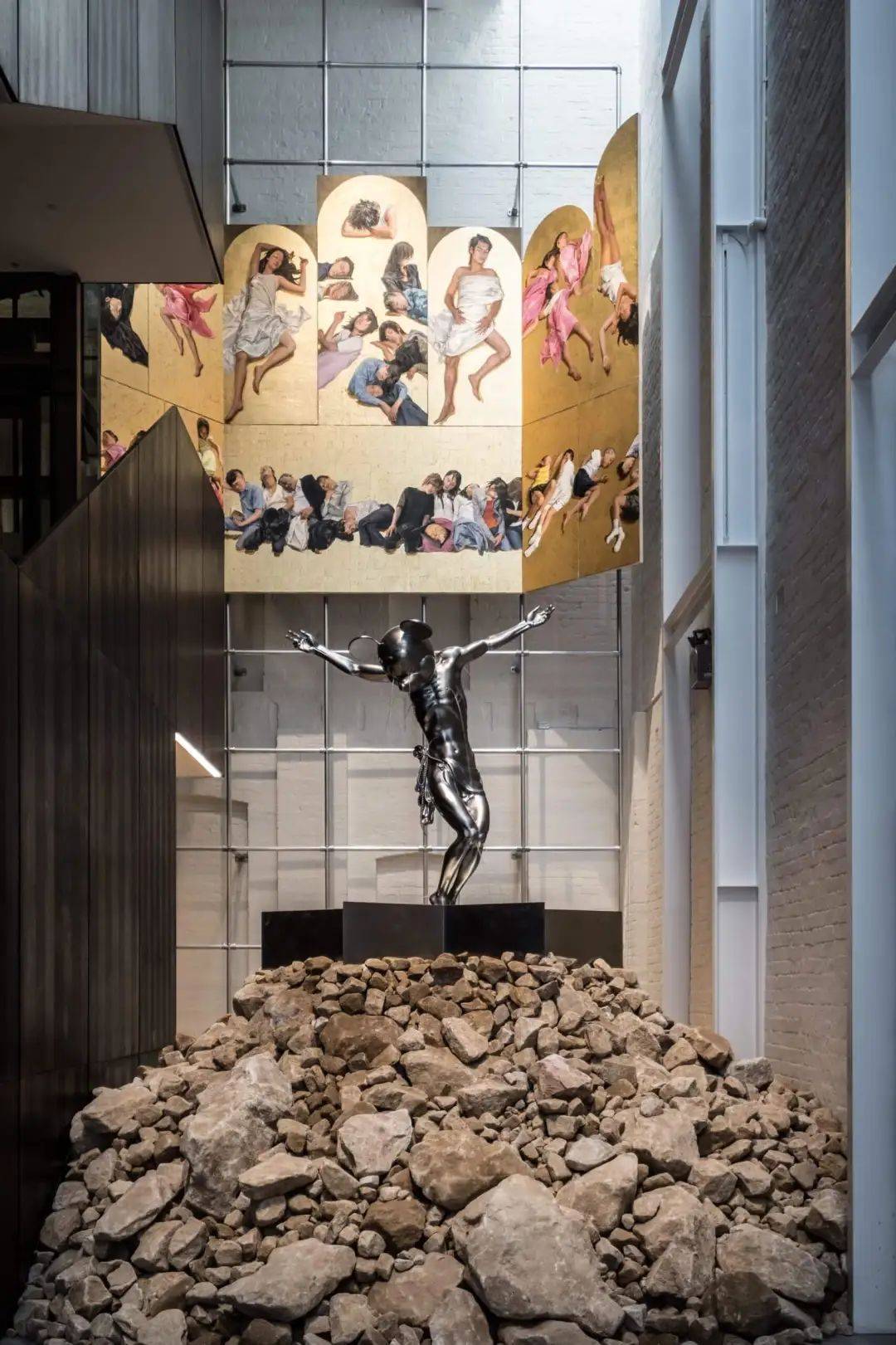

白兔美术馆第21个展览“A FAIRY TALE IN RED TIMES”

她的收藏风格,也许与她自信“好眼力”不无关系:她出生于津巴布⻙,在南非学习了艺术设计,移居澳大利亚后,曾就职于广告公司,还尝试过绘画却自嘲“结果很糟”。

后来,她凭借与前夫科尔·尼尔森(Kerr Neilson)共同创办了目前澳洲最大的对冲基金投资公司——铂金资产管理(Platinum Asset Management),积累了可观的财富,也成为了圈内非常著名的投资人和慈善家,经历过不少大风大浪和人情冷暖。

“正因为我尽最大努力尝试接受各种事物,我才能在看到好作品时,理解艺术家们花了多少时间,以及他们的视野和思维方式,从而给予尊重。”朱迪思说。

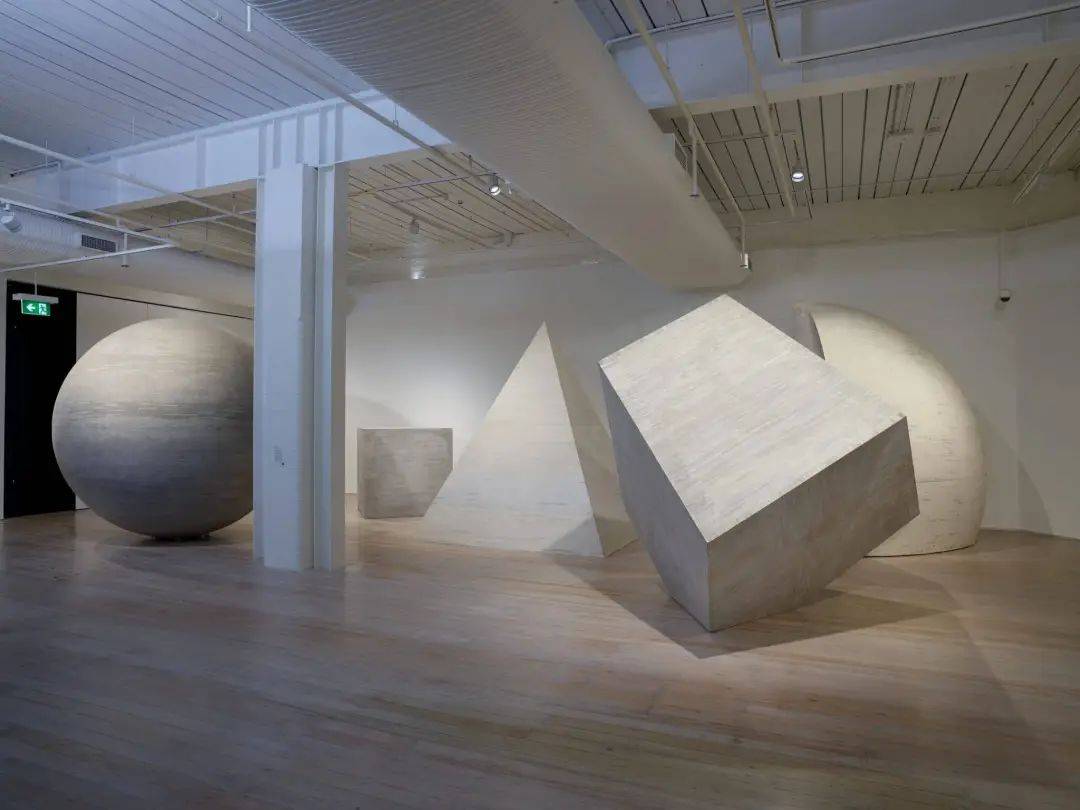

白兔美术馆第22个展览“THEN”

她也从未考虑过自己的行为与商业有关,因此,艺术家的市场价值几何,她也毫不关心。她唯独在乎的,是一种“即时满足感”——“我并不关心艺术作品讲述的内容或者是谁创作的……我必须喜欢它,如果一件作品需要靠特定的故事才能解读,那它就不会进入我的收藏。”

朱迪思拒绝二级市场,坚持深入艺术家工作室。“这种直接、亲密的互动,帮我和很多艺术家建立了超越‘买家’与‘卖家’的深厚情谊,我们共同分享了很多快乐和悲伤的经历,也希望这些友谊能一直维持下去。”

2020年,与墨尔本维多利亚国立美术馆联手推出徐震个展-XU ZHEN®: ETERNITY VS EVOLUTION

也正因为如此,我们发现朱迪思并不只收藏艺术家某一特定时期的作品,而是长期、分阶段地收藏他们各个时期的、不同风格的作品,在她看来,这是在捍卫艺术的完整性。

“有些艺术家一直专注于某个主题,但他们会不断改变表达方式。比如他们可能从绘画转向雕塑,再到电影,这就是纯正的当代艺术。我们每年都能看到这些变化。尤其现在变化特别快,我可能才刚买了件作品,六个月后再回来,可能就会有人用我们今天发现或学到的东西创作了全新的作品。”朱迪思说。

白兔美术馆外观

2009年,朱迪思在悉尼创立白兔美术馆。“白兔”的名字源于她偶然看到的一个很便宜的中国路边小雕像——“雕像是个孩子,胸前嵌着一只兔子,我就觉得这是个很适合美术馆的名字。它不是中国的‘大白兔奶糖’,也不是《爱丽丝梦游仙境》中的那只兔子,它就叫‘白兔’(White Rabbit)。”她说。

实际上,创立美术馆的念头,早在她心中盘桓了10年之久。

白兔美术馆内部

“我一开始收藏中国当代艺术的时候心里就想,如果我有个地方能把这些作品展示给西方,同时让澳大利亚人也能来看这些作品,形成自己的见解,那该多好。中国的艺术家数量超过世界上任何其他地方,所以你总是能看到最差的、最好的、有争议的、新闻性很强的各种作品。”

而这些作品,在很多人看来是太难保存、太大,难以展示和存放,且注定难以商业化的作品。

白兔美术馆内部

美术馆的建筑也很有看头,它原本是20世纪40年代劳斯莱斯汽车维修车库,一栋独立仓库式建筑,由建筑师威廉·斯马特(William Smart)设计改造后,摇身一变成为了四层的当代艺术展馆。

建筑保留了外观原有的厚重红砖墙体,并替换了旧有金属框窗,安装了非常具有雕塑感的“光盒”百叶窗。如此一来,白天的自然光线能够柔和地散入室内,夜晚则泛出淡白色的光晕,使整栋建筑犹如一栋加了柔光滤镜的发光体。加装的平整白色屋顶则悬浮在砖墙之上,也告诉来来往往的观众,这里已经被改造成当代、先锋的文化地标。

往届白兔美术馆展览开幕时的场景

建馆16年来,美术馆始终保持着一年两次更换展览的频率,现在正在展出的是第33个展览。

从第一个展览“欢迎来到白兔(WELCOME TO THE WHITE RABBIT )”,首次系统呈现2000年后中国当代艺术图景,到讨论消费、权力、城市化等现实议题;再到回看“红色历史”,讨论亲密关系的多重现场;最后是近些年的讨论社交算法,表情包、梗与流行文化对人类社会的颠覆,聚焦酷儿叙事与关系的边界……

往届白兔美术馆展览现场

这些展览用主题叙事策展的形式,用艺术品讲述了一个个时代洪流下的故事,无一不体现了中国飞速发展中欣欣向荣,以及狂潮下的困境。

这也符合朱迪思创立美术馆的初衷——“关注当下、持续更新”。

白兔美术馆第8个展览“SMASH PALACE”

如果以十年为尺,美术馆的展览反映了中国这几十年来的三个阶段:

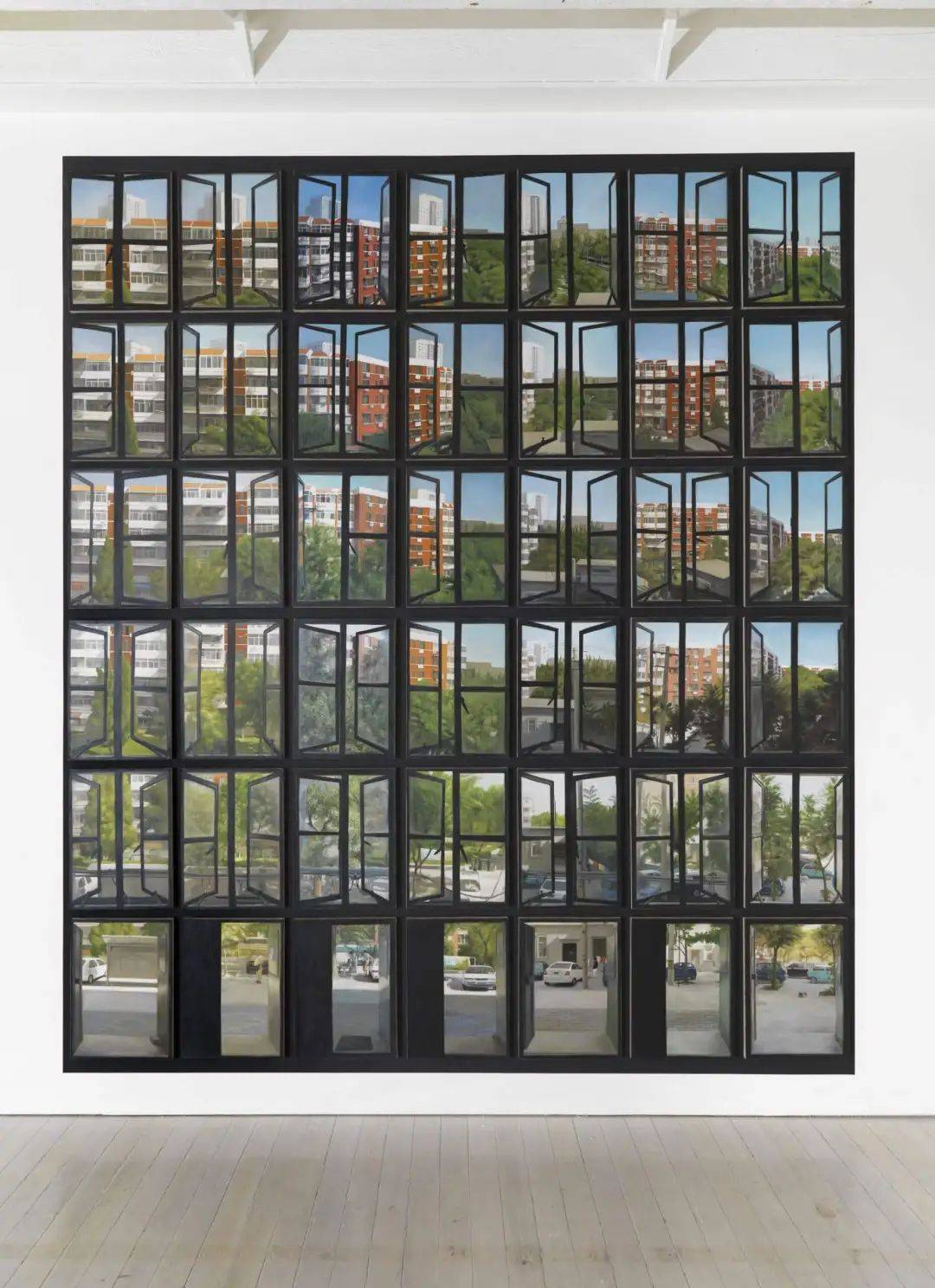

第一个阶段是1990年代末到2008年北京奥运会,这是城市化与全球化浪潮席卷的年代,很多的作品捕捉了奥运前夕中国的兴奋与躁动,城市天际线的疯狂生长,以及个体在全球化洪流中的迷失与探寻。

“我刚来中国时,很多地方大家都还在大院里一起工作、生活。当代艺术只出自城市。” 朱迪思说艺术家们用装置、绘画、影像,记录下“自行车王国”向“基建狂魔”的蜕变。作品中普遍弥漫的,是对物质膨胀的反思、对传统消逝的乡愁,以及对新身份的探索。

白兔美术馆第9个展览“SERVE THE PEOPLE”

第二阶段是进入2010年,某种特定的社会集体情绪开始迸发——焦虑与狂热交织。朱迪思认为,这一时期的艺术家大概更有信心了,“这很好,因为这意味着他们不再害怕表达自己的观点。如果人人都守着秘密,那可就不好了。”

这一阶段的作品通过强烈的视觉语言,呈现了快速发展下的精神阵痛、代际冲突以及对未来的复杂憧憬。

白兔美术馆第19个展览“SUPERNATURAL”

第三阶段始于2020年,经历过口罩时期,个体叙事开始崛起,朱迪思看到艺术家们将环境议题、科技伦理、性别身份等私人经验,融入更广阔的集体生态叙事。即使在封闭的三年中,这种创作力也未曾中断。

“在整个封锁期间我都在与艺术家们交流,所有人都在继续工作和创作。他们甚至主动把作品资料寄到澳大利亚,也因此,我的收藏从未因为任何原因停止。”

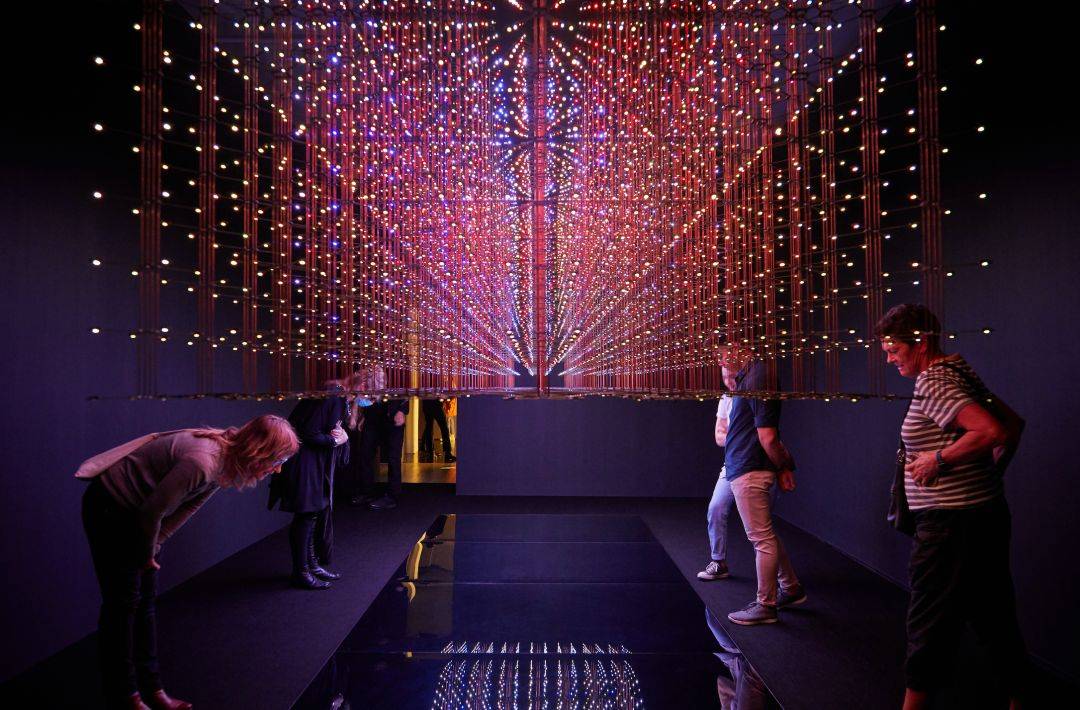

白兔美术馆第25个展览“LUMEN”

“我们极度尊重每一件作品,策展人大卫·威廉姆斯(David Williams)会为最简单的作品,做出其他美术馆可能连角落都不会给的展示,他会不遗余力地为它打造一个独立的展室,甚至配上特殊的音效。”

这种认真赢得了观众,尤其是年轻一代。“我们每天接待1000人以上的观众,如果有一天只有800人,我们会觉得,怎么人这么少?”朱迪思笑着告诉我们。

白兔美术馆第4个展览“DECADE OF THE RABBIT”

白兔美术馆第2个展览“THE TAO OF NOW”

“一开始他们可能只是来拍抖音短视频的,但是当他们第6次来这里拍抖音时,他们已经完全理解了灯光和画作的感觉...…他们是通过不断观看自学的。”

朱迪思说她希望他们能感受到,当初她发现这些艺术品时的那种兴奋。而更有趣的是,这些展览也常成为中国家庭代际对话的场域。朱迪思观察到一些在馆中工作的华裔员工,会带着他们的父母和家人来参观。

白兔美术馆第3个展览“THE BIG BANG”

白兔美术馆第5个展览“BEYOND THE FRAME”

“我们可能会展示关于特定时期的作品,我会看到这些父母感到震惊甚至当场哭出来,因为这些艺术家的作品在无意中触动了他们生命中深藏的某些集体记忆。”

为妥善保存超过4000件庞大数量的艺术品,除了白兔美术馆之外,朱迪思还斥巨资在悉尼建造了Dangrove艺术仓储与研究中心——一座面积达一万平方米、设施顶尖的“诺亚方舟”。

Dangrove艺术仓储与研究中心前台

Dangrove艺术仓储与研究中心内部

“仓储费用是非常昂贵的,必须有专门的设施,还要考虑保护、装卸、修复、安装和拍摄等空间,甚至电梯尺寸、器重设备和卡⻋的进出。”

这里不仅是仓库,更是活跃的研究中枢。每一件作品都被精密记录、保存,并向研究者和学术机构开放。“我们清楚知道每件作品放在哪里、是什么,所有信息都有详细记录,因为收藏不仅仅是拥有,还要分享。”朱迪思告诉我们。

白兔美术馆第17个展览“RITUAL SPIRIT”

白兔美术馆第18个展览“THE SLEEPER AWAKES”

“白兔收藏是独一无二的,尽管它完全出自我个人的视角,但它讲述着当代中国的故事,因此将始终具有重要的历史意义。” 她认为这只能发生在中国艺术中,因为没有其他国家能够在短时间提供如此数量的优秀艺术作品。

她也期待她的收藏可以激发更多人——“如果有人说‘要是朱迪思能做到,我可以做得更好。’那将是我的梦想,那意味着会有另一个全新视角的出现。”

白兔美术馆第13个展览“PARADI$E BITCH”

采访接近尾声,当朱迪思聊到这25年与中国当代艺术共生共长的岁月,她感叹自己看到的一切:从90年代末到处是自行车和嘈杂的电动车,树木不多,到现在像亚马逊雨林一样的城市景观和令人惊叹的基础设施建设,她见证并惊叹于中国这30年来的巨变。

“前段时间我来这里,开了很长时间的车,看到了这几年新建成、且运转良好的非一线城市,你们的基础设施也太好了!”

白兔美术馆第14个展览“HEAVY ARTILLERY”

白兔美术馆第15个展览“VILE BODIES”

而她所创立的白兔美术馆,其意义也远远超越了普通私人美术馆的范畴。它是一个古老国度的个体记忆与时代洪流,艺术实验与历史存档,是它在现代化浪潮中跌宕起伏的灵魂图景。

这只诞生于中国路边的“白兔”,在遥远的南半球跃动不息,持续诉说着另一个国度的故事。

发表评论 评论 (4 个评论)