————

在美术馆里,我们常常在名画前驻足,却看不见画面背后的“另一重世界”。那些微不足道的阴影、边角的物件、人物的眼神与手势,隐藏着艺术家真正想说的秘密。

——《伊卡洛斯的坠落》中,坠落者被放置在角落,以反讽人类对悲剧的漠视;

——伦勃朗在《夜巡》中,借一个发光小女孩悼念病重的爱妻莎斯姬亚;

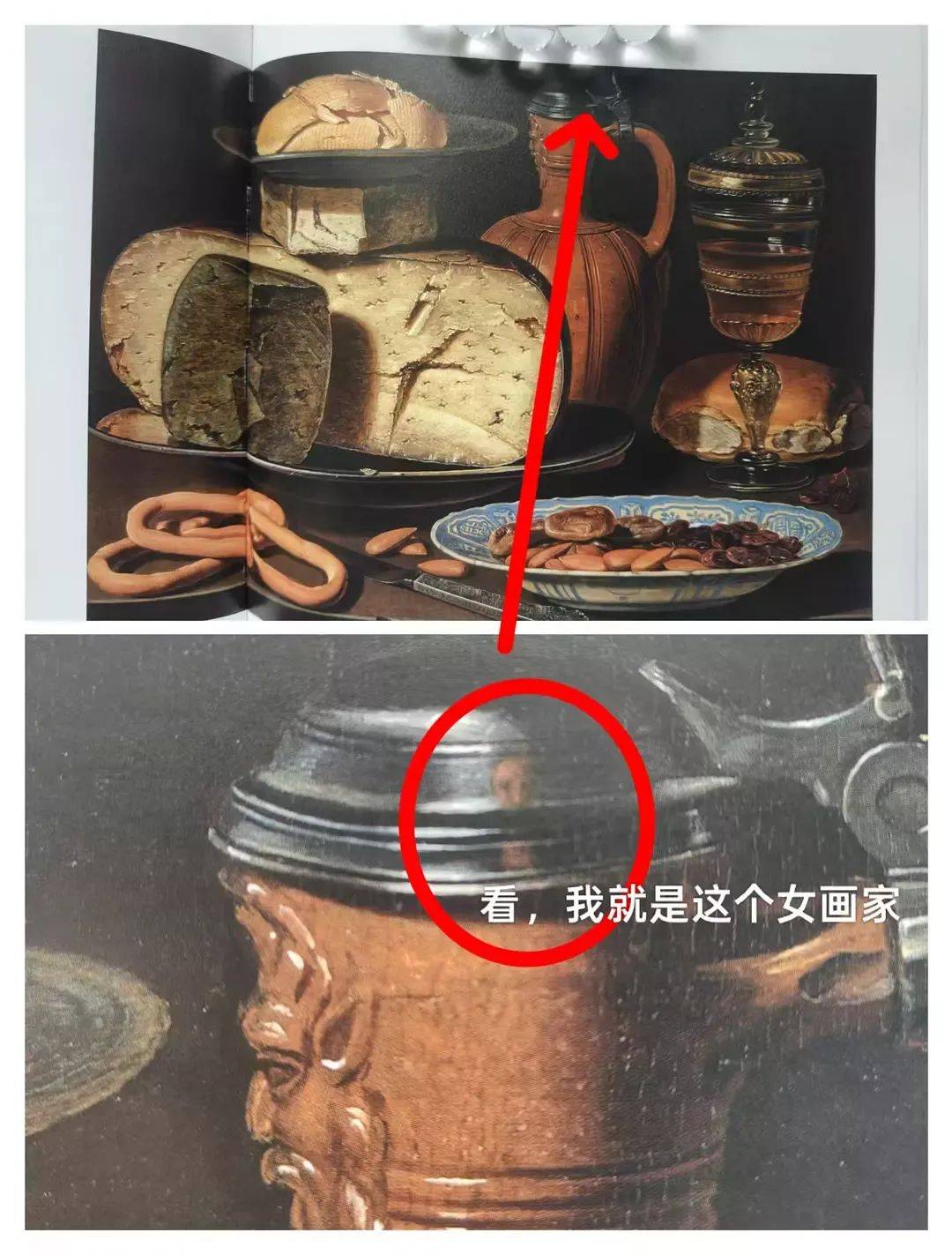

——女画家卡拉拉·彼得斯在器皿盖上藏下自己的脸孔,只为向未来证明“我曾在场”;

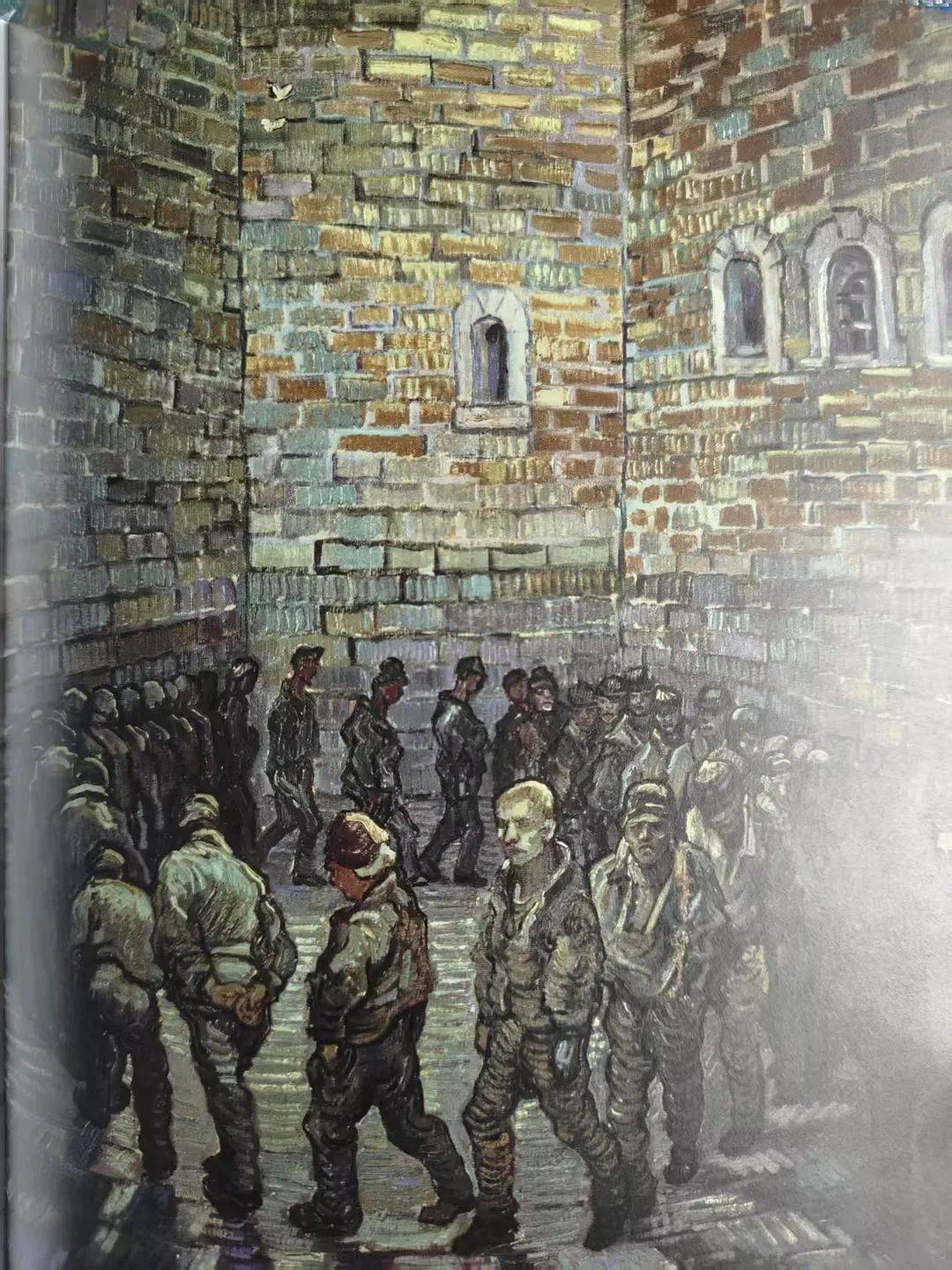

——在梵高《囚犯放风》中,灰暗画面一隅的两只蝴蝶,是他在至暗时刻投出的希望。

今天的文章是雅各布·韦内齐亚尼《对画:艺术作品中隐藏的细节》的书评,为你揭秘这本豆瓣9.3分的艺术新书。

翻开此书,你可能欣于见到诸多熟悉的画面和名字,但仔细读完,则忍不住惊呼:原来这些“熟悉的陌生人”藏着如此多的秘密!在本书收录的系列文章中,作者就像侦探小说的总结陈词般,为我们耐心还原创作现场,揭秘一幅幅作品细节中隐藏的秘密。这些细节,可能由特殊的材料、失传的技艺、象征性的意象、隐喻性的姿态(构图)、宗教性的符号等构成,若非经人阐释,一般读者往往视而不见,也因此错失或误读了经典画作的意义。

艺术史是不断革新的,这借由经典作品的独创性技法和文化内涵传递给后人。脱离了历史的语境,我们普通观众往往难以洞察古老作品中的革命性因素,因此难以正确评判其艺术史地位。在开篇的作品《末日审判》中,作者提醒我们,不要忽略彼得罗·卡瓦利尼对宗教人物的肖像赋予现实人物的真实感,那些施洗约翰的抬头纹和年长门徒眼角的鱼尾纹,是作者划时代的创造,也预示着现代绘画的诞生。由此可见,艺术的鉴赏与审美判断依赖于史的眼光,孤立地一瞥根本无法洞见经典作品的魅力和价值。

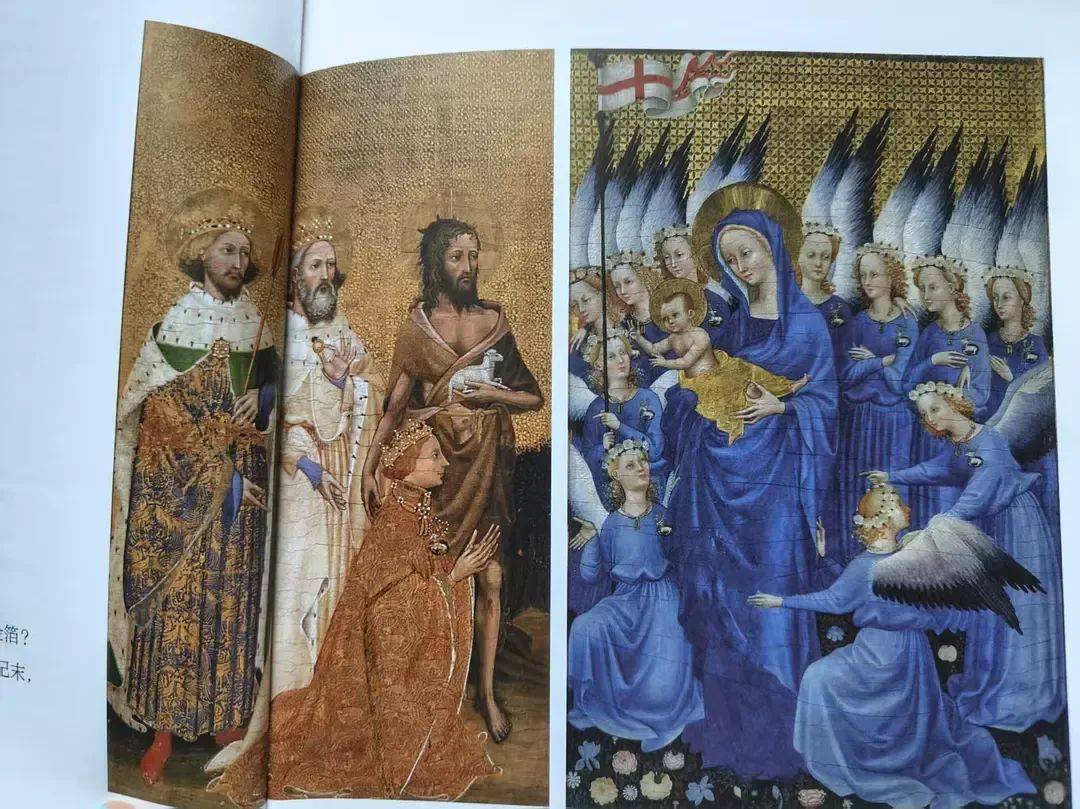

同样,很多作品历经千百年,依然能够吸引哪怕不懂艺术史的观众,因为它某种物质性的魅力,比如熠熠发光的《威尔顿双联画》上的金箔和繁复精美的衣饰。但你可知晓画家为此付出了什么努力?经过作者的揭示,我们才知道这幅画曾被理查二世随身携带,作为他的政治雄图的寄托,画家用“彩釉刮除法”才小心翼翼地绘制出极度富丽的神圣人物,以表达理查二世对圣主的崇拜和自我期许。

并且,在不为人关注的一角,画中基督抓住天使所举旗杆顶部的圆球上,竟用心描绘了一座被银海环绕的岛屿,岛上华丽的城堡被认为是英格兰的象征,恰与两百年后莎士比亚《理查二世》一剧中描绘的英格兰如出一辙。这个局部的细节可能很少被人注意到,但这恰恰反映了这幅便携式祭坛画作被委托的政治用意,不容忽视。

与此类似,在名作《阿尔诺芬尼夫妇像》中,隐藏了许多富含寓意的细节,它们共同指向画作的功能,即“以绘画语言写就的誓词证明书”。记得曾经读丹纳的《艺术哲学》时就观赏过此画,但画面中人物裸露的双足、枝形吊灯上唯一燃着的蜡烛、主人脚下的小狗和女主夹持的连衣裙都被我理所当然地以日常物象忽略了。经过作者的分析,才发现这些看似写实的生活场景和意象都带有特殊的寓意。这才是佛兰德斯画派的独到之处,即赋予人和物同等的尊严,用心去刻画细节。对此,我们作为观赏者,也应报以耐心细致的凝视,而不能仅仅走马观花式一瞥,入宝山而空回。

在本书的开头,作者批判过那种打卡式的美术馆之游,认为那种浮光掠影式的观赏还不如细细地看电子复制品。这让人想起本雅明对机械复制时代艺术品光晕丧失的叹惋。诚然,现代的博物馆和美术馆使得大众得以亲近艺术,那原本由皇室和贵族掌握的资源,这似乎带来审美的民主。但实际上,我们限于观赏时间和展呈空间(隔离线、玻璃罩),很难细细地欣赏艺术品的细节,也缺乏适时的补充性阐释(那些充满错误和言之无物的导游词不算),难于理解画面的诸多元素及其构成。

本书就是为此而作,它允许你坐下来,跟随作者的导引,进入13-19世界的艺术画廊,去领略那些名作背后的故事。尤其值得赞赏的,是本书匹配的高清插图,以及画作放大的局部图,很好地呼应了文字部分的阐释,让人一目了然地理解作者强调之处。

比如,作者多次强调了画作中的阴影,相比于占据画面主体的意象,我们总是不自觉地忽略局部物体的投影,但往往阴影之中隐含着重要的创作观念和解开画面迷局的密钥。卡拉瓦乔就通过桌面水果篮投下的“奇怪鱼形阴影”暗示了画中复活基督的身份,只有明了这一细节,才能读懂这副看似日常,实则讲述福音故事的画。在《阿卡迪亚的牧人》中,尼古拉斯·普桑则通过跪地人手臂在古老石棺上留下的镰刀状阴影(死神的象征),传达了自己关心的主题,一种对于死亡和永恒的哲思。所以,阴影有时候比实体更重要,虽然经常有意无意被观众忽略。

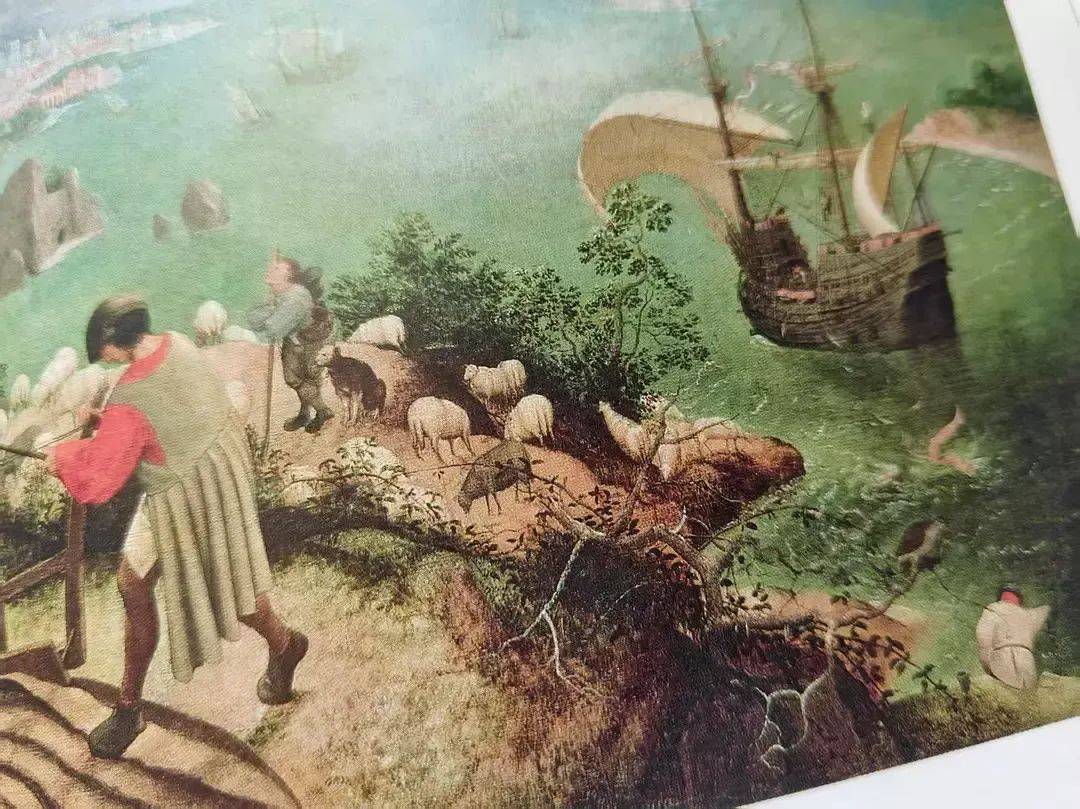

在很多经典的画作中,创作者都喜欢通过一些看似诡异的细节,来调动观众的注意力,进而启发大家去反思。比如在老彼得·伯鲁盖尔《伊卡洛斯的坠落》一画中,坠落的伊卡洛斯被安排在画面不起眼的一角,不仔细看都发现不了,反而是耕作的农民和牧羊人占据着画面的中心,这一处理恰是为了传达人们对他者命运的漠视,一种存在主义的困境。

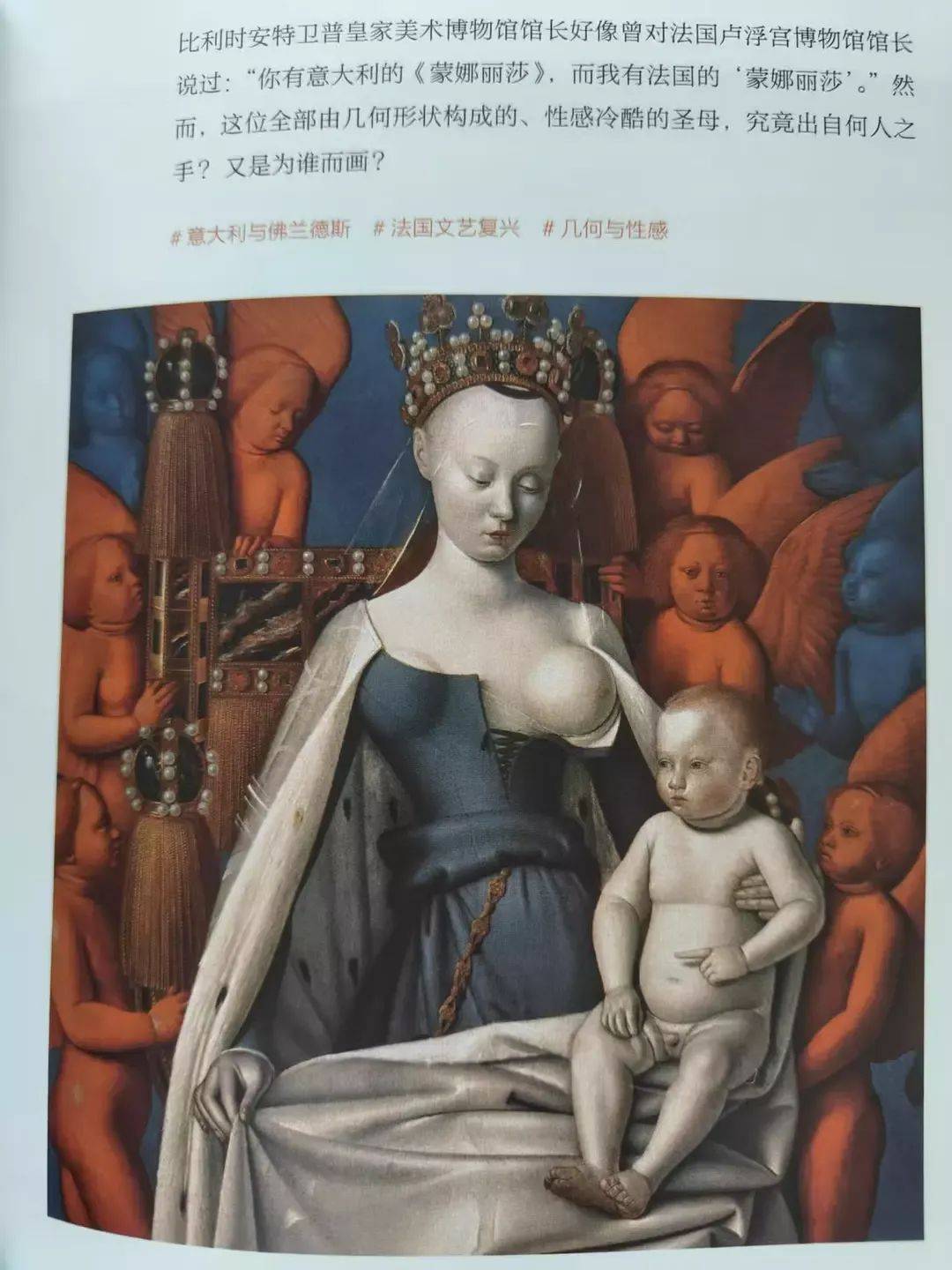

在伦勃朗的名作《夜巡》中,混迹于巡游的民兵之中,有个发光的小女孩,显然不可能是巡游者的一员,她只是作为行动的吉祥物,一种观念的显化而存在于画面,而她的面孔竟然是伦勃朗挚爱的妻子莎斯姬亚,彼时正值妻子病重,画家借此以寄哀思。就像富盖创作的那个性感冷酷的圣母,竟然长着查理七世情妇阿涅丝的脸一样,不过这是委托人讨好君主之举罢了。

还有人将自己的自画像嵌入画面,只为了向后人宣示身份,赢得认同。在16-17世纪,女性画家是罕见的,更是难以被世俗接受的。为了不被历史吞没,女画家卡拉拉·彼得斯在她的静物画中,巧妙地利用镜像,将自己的面孔画在了罐子的锡制盖上,这种细节更是不容忽略。

在结尾的梵高画作《囚犯放风》中,那些被圈禁在高墙下的囚徒群里,有一个面向观众的脸孔,据说就是梵高自己,这也是画家的一种自嘲和签名,当然,那个高墙上翩然上升的两只蝴蝶,更是不容忽视的细节。

正如这幅画的构成比例所揭示,我们不能只看到主体部分的高墙和囚犯,也要看到小小的蝴蝶,虽然它在画面中占据着微乎其微的空间,但正因它们的存在,画面主题不至于沉入绝望。细节真的很重要。

总而言之,作者通过对13-19世纪欧洲美术史上诸多经典作品的细读,试图为我们阐释画面中那些富含独创性、象征性、历史感的细节,以更好地还原其创作情境,揭示其主题和意蕴,并由此培养观者深入细读的观赏习惯,是一本不错的艺术导览普及读物。

《对画:艺术作品中隐藏的细节》

[意]雅各布·韦内齐亚尼 著

禹慧敏 译

当风起时,随风而舞

豆瓣丨大风文化

小红书丨大风文化Silent Rhapsody

发表评论 评论 (1 个评论)