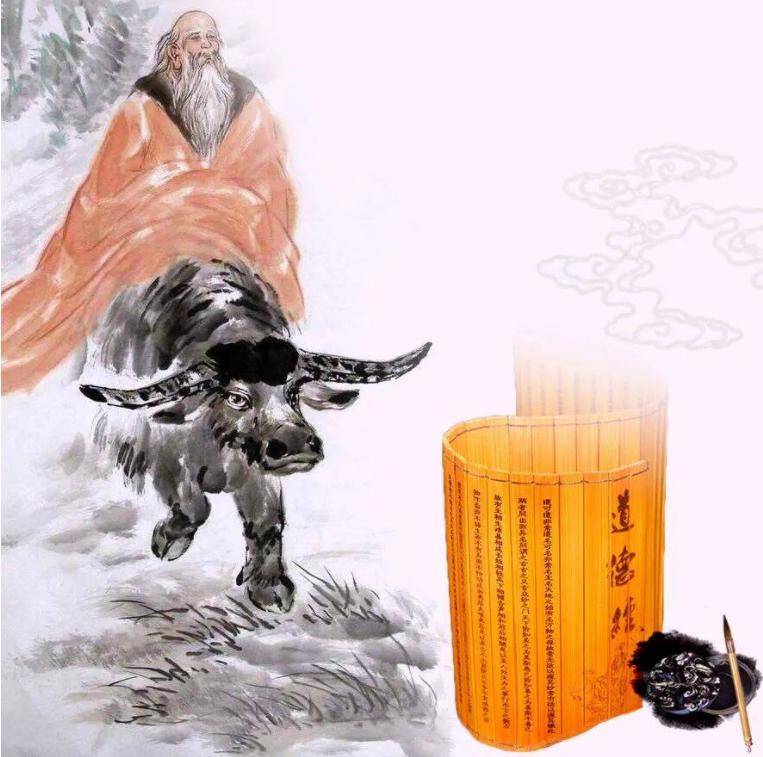

《道德经》这部千古奇书,相信大家都不陌生。作为道家思想的经典著作,它虽然只有短短五千余字,却蕴含着无穷智慧。不过,由于文字过于玄妙深邃,真正通读过全书的人并不多见。

有趣的是,书中许多句子早已融入我们的日常用语。比如开篇那句振聋发聩的:天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。这句话虽然耳熟能详,但真正理解其深意的人却寥寥无几。从初中生到大学生,能准确解读这句话的人可谓凤毛麟角。

为什么这句话会引起如此大的误解呢?关键在于刍狗二字。很多人望文生义,以为这是在说天地不仁慈,把万物当猪狗;圣人不仁德,视百姓如草芥。这种理解流传甚广,却与老子的本意相去甚远。

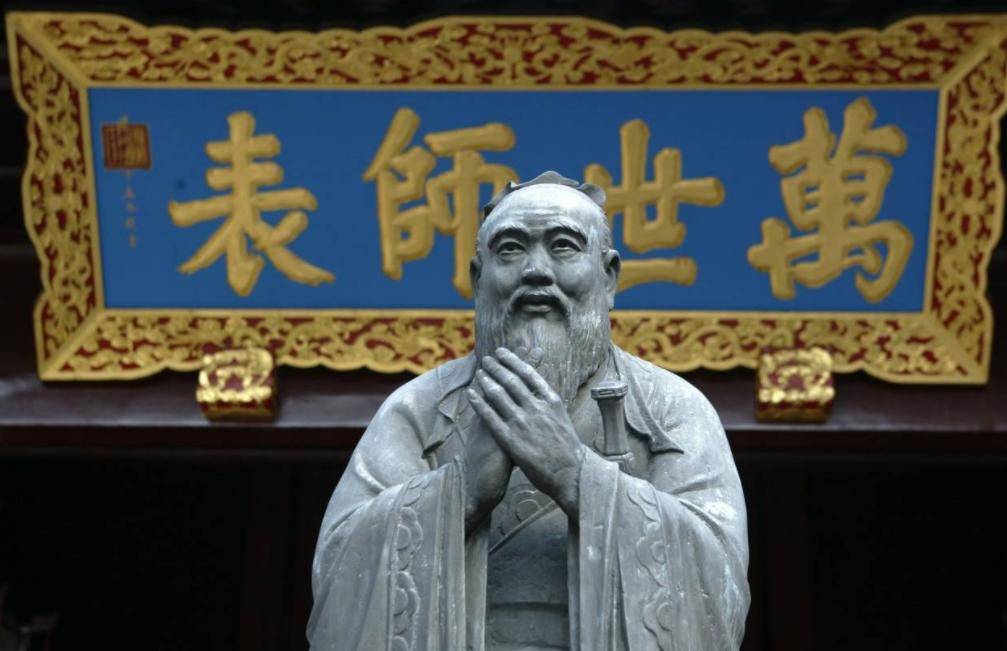

试想,能与孔子比肩的思想家,怎会宣扬如此消极的观点?显然,大众的解读存在偏差。让我们翻开原文仔细品读:天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。天地之间,其犹橐龠乎?虚而不屈,动而愈出。多闻数穷,不如守中。这段文字的整体意境深远,前后呼应,绝非字面意思那么简单。

那么,刍狗究竟指什么?这个答案可能会颠覆你的认知。在古代,刍狗并非活生生的家犬,而是用稻草扎成的祭祀用品。古人祭祀时,常用活物献祭,但这样未免残忍。于是智慧的古人发明了刍狗——用稻草扎成狗的模样代替真狗献祭。

祭祀前,人们会小心翼翼地保管这些草狗,生怕有所损坏。可一旦仪式结束,这些祭品就失去了神圣性,往往被随意丢弃甚至践踏。这种从奉若珍宝到弃如敝履的转变,正是老子想表达的深意。

明白了刍狗的含义,不仁的意思也就豁然开朗。这里的不仁并非冷酷无情,而是指没有私心、不存偏见的至高境界。现代学者普遍认为,这句话要表达的是:天地对万物一视同仁,圣人对百姓平等相待。这种解释既符合老子道法自然的哲学思想,也体现了他无为而治的政治智慧。

举个生动的例子:农民常因麻雀偷吃粮食而大肆捕杀,结果却发现庄稼收成不增反减。原来,麻雀虽然会吃粮食,但更是害虫的天敌。这个例子完美诠释了老子的思想:天地对万物没有好恶之分,即便是看似有害的生物,也有其存在的价值。

《道德经》虽成书于两千多年前,但其思想至今仍熠熠生辉。从古至今,无数杰出人物都从中汲取智慧。遗憾的是,在快节奏的现代社会,这些传统文化精髓正逐渐被年轻一代忽视。如何在新时代传承这些智慧,确实是个难题。

但我们必须明白:一个民族如果只追求物质财富而忽视文化传承,就如同无根之木、无源之水。中华文明绵延五千年,正是因为我们始终珍视先人的智慧结晶。在这个意义上,重读《道德经》,理解老子思想,不仅是对传统文化的致敬,更是对民族精神的传承。

发表评论 评论 (4 个评论)