王心刚,这位生于1932年的大连老演员,可谓是上世纪中国电影和话剧界的硬汉代表。他出生在那个动荡的年代,东北的局势一度不稳。家里的经济并不宽裕,父亲靠会计工作勉强维持生计。尽管如此,王心刚从小就受母亲的影响,迷上了戏曲,并在中学时代通过老师的引导开始接触话剧,逐渐培养了浓厚的文艺兴趣。

尽管父亲希望他能稳稳当当学会计,但他始终坚持自己走文艺之路。1949年新中国成立之际,17岁的他考入了沈阳市的文艺骨干训练班,后来又加入了东北军区文工团,逐步从基层做起,最终成为了一名话剧演员。

1950年,王心刚正式参军,进入文工团演话剧,像《李闯王》和《三个战友》这样的大型话剧作品,他的演技赢得了观众的好评。尤其是他那种一气呵成的表演风格,能与观众进行直接互动,这使得他对话剧产生了深厚的感情。

到了1956年,长春电影制片厂邀他参演电影《寂静的山林》的男主角史永光,虽然他对电影这种分段拍摄的方式不太感兴趣,觉得缺乏话剧那种全程紧凑的感觉,但在领导的安排下,他依然选择了接下这个角色。没想到,这部电影让他一举成名,凭借英挺的外形和扎实的演技,王心刚成为了观众心中的偶像。

1958年,他被调到八一电影制片厂,开始了他的电影事业。此后,他出演了《海鹰》、《野火春风斗古城》、《烈火中永生》等多部经典军事题材电影,逐渐确立了在中国电影界的地位。尤其是在1959年与王晓棠合作出演的电影中,他和王晓棠的搭档被观众视为银幕最佳组合,成为那个时代的标志。

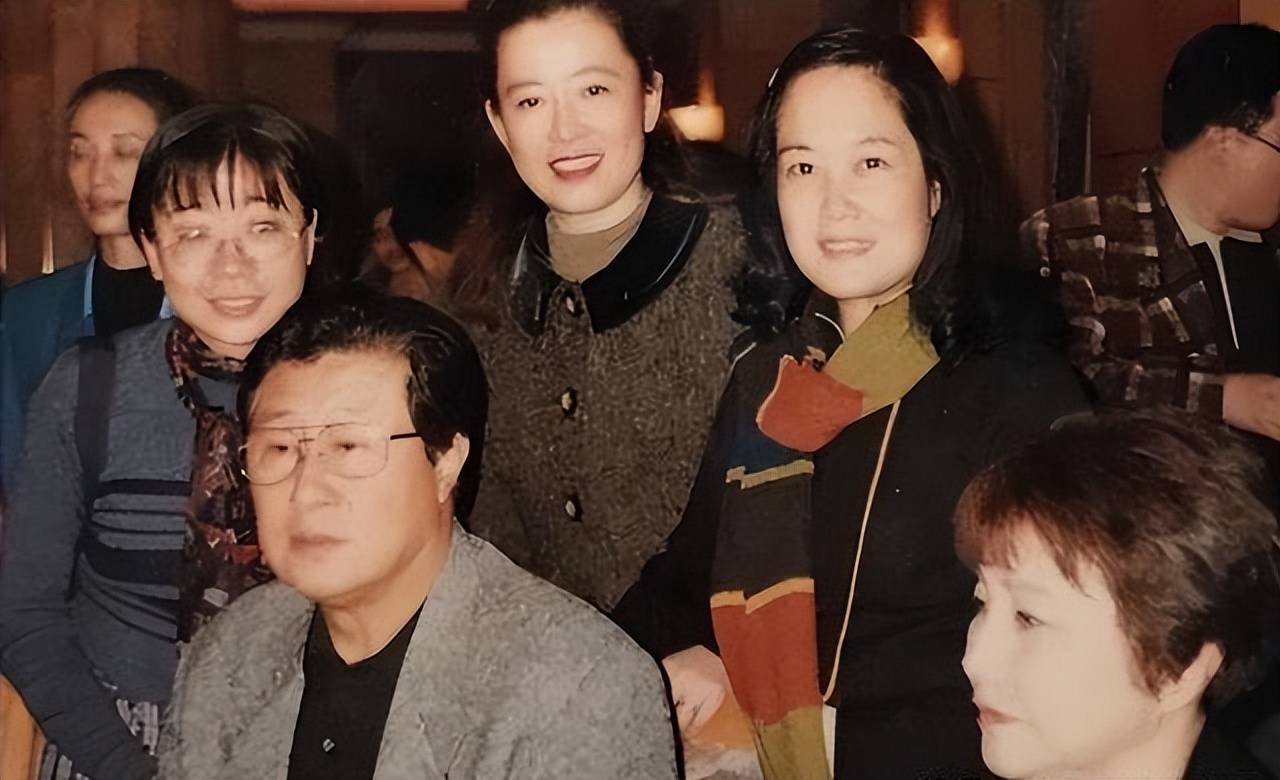

王心刚与杨昭彩的婚姻也十分引人注目。1961年,他们结婚,杨昭彩也在文工团工作,两人曾在合作中渐生情愫。杨昭彩虽然在婚后选择了专心照顾家庭,但依然支持王心刚的事业,最终她也转行进入了制片厂担任音乐编辑,生活虽然简单,却十分和谐美满。

在电影事业上,王心刚的表现一直稳扎稳打。他在1961年主演的《红色娘子军》让他更为人熟知,并在1962年成为新中国22大电影明星之一,年仅30岁。他的演技不仅获得了观众的喜爱,也获得了业内的广泛认可。

王心刚在工作中始终秉持着一种责任感和职业道德,这也体现在他对待角色的态度上。他不仅自己深入部队训练,生活条件也与士兵们相同,只为将军人角色演绎得更加真实。而在《侦察兵》等作品中,他的表现依然深受观众喜爱,成为了军人角色的代名词。

1974年,王心刚晋升为八一电影制片厂的副厂长。尽管有着丰厚的福利,他却因为妻子身体原因拒绝了楼房和车,继续选择骑自行车上下班。这种脚踏实地、为他人着想的做法,体现了他务实和低调的生活态度。

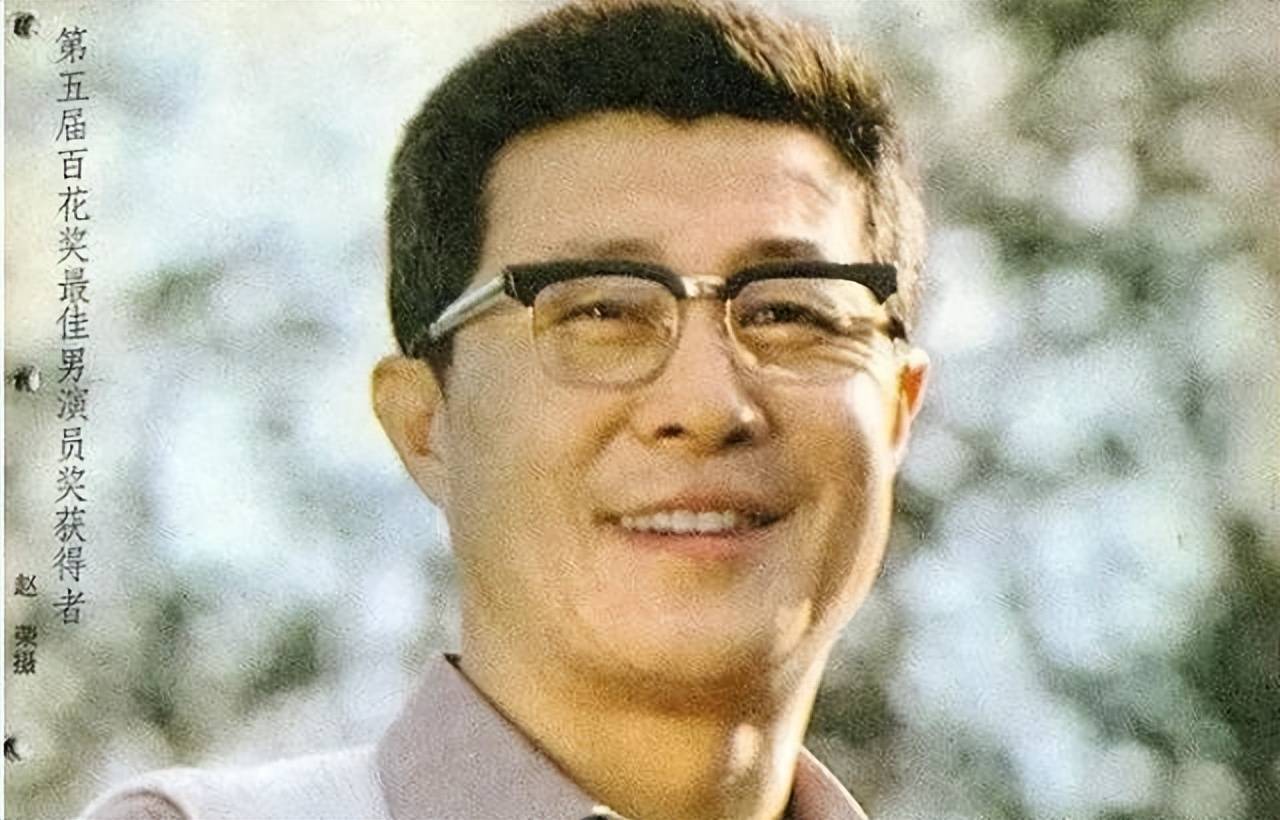

王心刚的演艺事业可以说是辉煌的,他凭借《知音》获得了第五届百花奖最佳男主角奖,在1982年迎来了事业巅峰。然而,在1987年,年仅55岁的他决定息影,选择带着妻子和女儿移居美国,照顾在美国做生意的儿子王嘉。

在美国,王心刚并未追求商业成功,虽然外界曾有过质疑声,认为他背离祖国。但他从未改变国籍,赴美只是为了调养身体并照顾孙子。杨昭彩因抑郁症一度身心疲惫,王心刚放下事业,陪伴她度过了最艰难的五年。

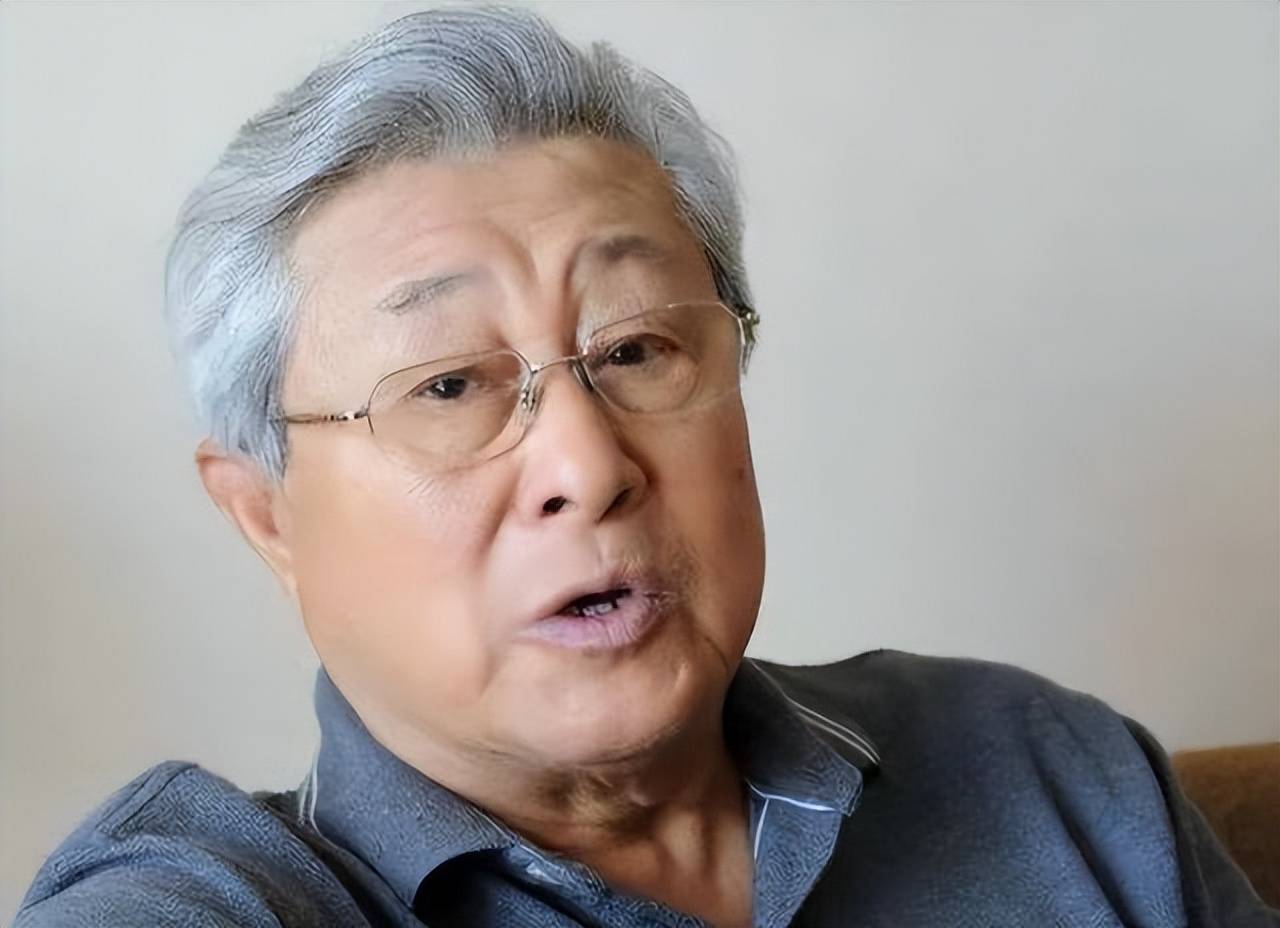

回到中国后,王心刚选择了低调的生活方式。虽然身上有诸多荣誉,他始终不以此为傲,生活依然朴实。他选择居住在北京的一家普通养老院,每月仅需6800元,生活简单而宁静。即便如此,他依旧保持着良好的身体状态,时常晒晒太阳,读读报纸,过得极为淡泊。

他的人生几乎没有虚荣,整个家庭也都低调务实。与妻子杨昭彩携手走过64年的婚姻,不离不弃,是他对家庭责任感的真实体现。而儿子王嘉也在美国取得了商业上的成功,但王心刚从未依赖过儿子,依旧保持着独立生活的态度。

总的来说,王心刚的一生像极了王铁成所说的那样:他始终专注自己的事业,不浮躁、不追逐名利。92岁高龄,他依然精神矍铄,脚踏实地过着宁静的生活,平凡却不平庸。用他自己的话说,他不过是一个普通人,但他做到了不普通的事,这也正是他一生中最令人敬佩之处。

发表评论 评论 (2 个评论)