在历史的浩瀚长河中,家训作为家族文化的灵魂,承载着先辈的智慧与期望,跨越时空,代代相传。司马谈的《命子迁》,虽寥寥数语,却似黄钟大吕,在千年岁月里激荡出震撼人心的回响,深刻诠释了“承史脉赓续,成大孝之举”的真谛。

司马迁之父司马谈,身为汉武帝时期的太史令,对历史文化有着深刻的理解与敬畏。在临终之际,他将儿子司马迁唤至榻前,留下了这篇饱含深情与期许的《命子迁》。彼时,司马谈紧紧握住司马迁的手,眼中满是不甘与殷切,他痛心疾首地说道:“余先周室之太史也。自上世尝显功名于虞夏,典天官事。后世中衰,绝于予乎?汝复为太史,则续吾祖矣。” 寥寥数语,道出了家族世代为太史的荣耀,也流露出对传承中断的担忧。他深知,历史的记录与传承是太史家族的使命,更是维系文化命脉的关键。而司马迁,作为家族的新一代,肩负着延续这份使命的重任。

司马谈对司马迁的期望,远不止于继承家族的官职,更在于传承历史文化的火种。他语重心长地向司马迁讲述自黄帝以来,历代兴衰成败的历史,强调了记录历史的重要性:“今天子接千岁之统,封泰山,而余不得从行,是命也夫,命也夫!余死,汝必为太史;为太史,无忘吾所欲论著矣。且夫孝始于事亲,中于事君,终于立身。扬名于后世,以显父母,此孝之大者。” 在他看来,记录历史、传承文化,不仅是对家族使命的担当,更是一种至高无上的孝道。通过书写历史,让家族的荣耀与先辈的功绩得以流传,让子孙后代铭记家族的根脉与精神,这才是真正的大孝。

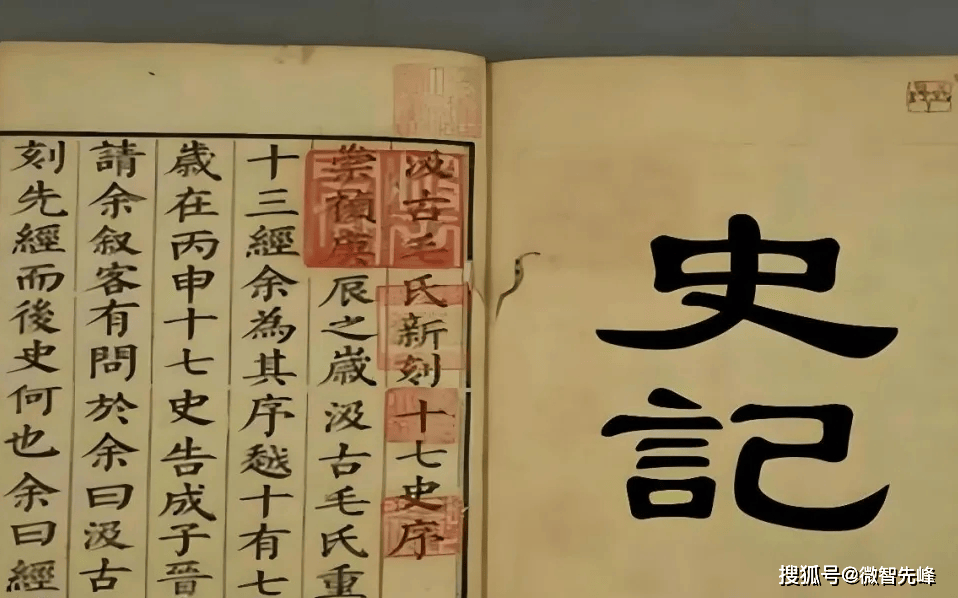

司马迁将父亲的遗愿铭记于心,即便后来遭受宫刑这一奇耻大辱,他依然忍辱负重,发愤著书。他以 “究天人之际,通古今之变,成一家之言” 为目标,全身心投入到《史记》的创作中。在撰写过程中,司马迁遍历名山大川,实地考察历史遗迹,收集民间传说,力求真实准确地还原历史。他秉持着客观公正的态度,对历史人物和事件进行深入分析和评价,不阿谀权贵,不歪曲事实。历经13年的艰辛努力,终于完成了这部被誉为 “史家之绝唱,无韵之《离骚》” 的史学巨著 ——《史记》。《史记》涵盖了上至上古传说中的黄帝时代,下至汉武帝太初四年间共3000多年的历史,不仅系统地记录了中华民族的发展历程,更传承了中华文化的精神内核,为后世研究历史提供了珍贵而详实的资料。

司马谈的《命子迁》,以家族使命为纽带,将个人命运与历史文化的传承紧密相连。它所倡导的承史脉赓续,成大孝之举的理念,不仅影响了司马迁的一生,更成为了中华民族家训文化中的经典范例。在当今时代,我们虽已远离了古代的史官制度,但这份对文化传承的责任感与使命感,依然具有重要的现实意义。

在全球化的浪潮下,多元文化相互碰撞,我们的传统文化面临着诸多挑战。一些年轻人对传统文化知之甚少,传统技艺面临失传的危机,家族文化也逐渐淡化。在这样的背景下,司马谈家训所蕴含的精神,犹如一盏明灯,为我们指明了方向。我们应当从自身做起,深入了解和学习传统文化,积极参与文化传承活动。比如,主动学习书法、绘画、戏曲等传统艺术,了解诗词歌赋、历史典故等文化知识;在家族内部,重视家风家训的传承,通过讲述家族故事、记录家族历史等方式,让子孙后代了解家族的起源与发展,感受家族文化的魅力。

每一个家族都是文化传承的载体,每一个人都是文化传承的使者。我们要像司马迁一样,将传承文化视为己任,以实际行动践行承史脉赓续,成大孝之举的理念。只有这样,我们才能让中华民族的优秀传统文化在历史的长河中生生不息,绽放出更加绚丽的光彩,让子孙后代在文化的滋养中茁壮成长,让家族的精神与文化代代相传,绵延不绝。

发表评论 评论 (0 个评论)