古典意象与现代哲思的交融

——老贺长诗《如梦令》赏析

文、高星

《如梦令》是老贺个人诗歌史的第一部长诗,也是老贺的诗歌代表作。这首诗于2019年7月动笔,2020年4月初稿完成,2020年9月完稿。写完这首长诗不久,老贺和整个社会就发生了疫病。

一、人称指代的多重与具体地名的遮掩

老贺这首长诗貌似是以第一人称“我”的叙事,但在诗中除了“我”之外,几乎用尽了所有人称:“你”、“你们”、“他”、“他们”、“她”,这种混杂的人称,让文本叙述出现跳跃、穿插、回转、多重的可能。

为此我多次返回童年

寻找一块埋在泥里的花玻璃

与下一刻的阴晴圆缺

这是诗中第一次出现人称,也就是“我”。按作者后记所说,“去年六月,我在张瑾的墓前喝到了最好喝的茶。”通过事后“回味”、感怀,形成了这首长诗。但在这里,“我多次返回童年”,似乎是从“我”开始,而不是张瑾。接着,叙述者也在斟酌:

故事的开头总是要反复修改

谁先出场,谁来断后

谁隐藏在镜头的阴影里

直到“我们”出现,那是“她”绕不过的“三十七年的人生”,墓的主人在此时“相逢”:

直到我们绕过她三十七年的人生

在一个延伸的镜头里相逢

回想“那年夏天\你用山泉冲泡”,如今“我身体里的墓园准确地\长出了青草、青苔、木棉,水杉”,“从一杯茶纤细的回甘中\我邀请她原路折返”。郝斯菲尔德在《诗的九重门》中谈到进人阈限是写作生活的基础,也就是相互“映照”:

从多重性、中介性、探访性的角度来看,写作者是这样的一个人:个体和群体的声音都能够通过他(她)而得到真正的表达。在这样一个人的作品中,传统的、简化的和“授权的”文化叙事之外的版本可以找到自己的声音。所有人都获得了一种拓宽后的新存在。

“叙事之外的版本”在老贺那里,“获得了一种拓宽”。“你总是在问,为什么是泡茶”,“她回答前又是羞涩地一笑”。这个“你”,也许是“我”,也许是“他”,也许是“我们不能为世界增加一个字”。

下面的括弧里的话是插话,也是旁观,“他还没有被写出”。“随时等待着从我\思维的漏洞里爬出”。叙述的 “我们走在故事的下半段”。

我一次次到达与悲伤

都无法更改时间,重构往事

“我”再次出现,作为叙述者“我”,“无法更改时间,重构往事”。

第三章开始,“五年前,十年后你都在”,然而:

她的缄默,她的传奇,

她水淋淋的半座后花园

“我们储藏粮食也储存恐惧\我们被传染”,“我们”经过“你”,经过“我”,变成“你们”。伽达默尔在评论策兰的《呼吸结晶》中说:

读抒情诗的人,某种意义上总是已经知道,谁是此处的我。他不仅在普通意义上知道,在言说的是诗人,而非他引人的讲述者。此外,他还知道“诗人一我”究竟何谓。因为,抒情诗所言之我不仅专指诗人之我,也可能是另一个自言我的读者之我。即使诗人于诸象间摇曳”,从众生中脱颖而出,“随即讥嘲”他们,也似乎根本不是意指他自己,而是把读者摄入他的我象(ich-gestalt),便读者如他自己那般从众生中脱颖而出。在策兰这里尤其如此,“我”“你”、“我们”被十分突兀、影影绰绰、以不断变换的方式言说着。这个我不止是诗人,更是克尔凯郭尔所谓的“每一个体”,是我们每个人。

你从紫色被翻译成了白色

你从云烟被翻译成了炊烟

我知道你们是秘史中的女王

虚无庄园的主人

你们来自不同的颜色、味道、疼痛

声音、记忆、觉受

眼神儿中闪过的惊异

你们玲珑与高挑,婀娜与修长

如两片雪花从房屋飘落

你们相互搀扶、嬉笑、缠绕

你们走着走着就重叠在一起

如千手图腾,纷纷开且落

诗中的人称极不确定,我们不必向诗人探询。谁是我,谁是你?一切理解都已经为问题预设了答案,或更好的说法是,预设了超越问题先行于问题的见解。人称的暧昧,形成了意义的流动。言有所向,却无对象。诗人是上帝的代言人,上帝是没有人称的。

你说前世是兄弟,她说来世是夫妻

你说脚踩两只船,她说脚踏阴阳界

你说尘世如残棋,她说死亡是出品

“你说”、“她说”的重叠与并列,而且是对仗。“他知道五四时期他们会在一张褪色的照片里,他也知道她是怎么走进照片里来的,”“她”到底在哪一张“照片”里。“他们还会在一把雨伞下,一张木床上”,“他打开了前世的全景式模式”。

你总想将阴界的光线调得虚幻点

可尘世的烟雾却那么飘渺

而她的笑声又那么清朗

她始终是引路者——自我命运的归途

有时从我撑开的雨伞上顺流而下

“你”的“阴界”与“尘世”;“她”的“引路”与“归途”;“我”的“雨伞”与“顺流而下”。

我们共同抛弃的影像在哪里?

我共同使用过的世界在哪里?!

而我又是谁?是影子?是隐生?是灯光下凋谢的花儿?

“我现在,又活在谁的记忆里?”“也许,我只有活在她的前世”。

她说,我们扮白蛇可好?

你说,还是化作一对彩蝶吧,

让隐生变许郎,许郎变梁生

你们幽幽散散,争论不休

“你总是在问,为什么是泡茶,而不是别的\泡茶是一种叙事,她睁大眼睛认真地说”,与前面的“你总是在问,为什么是泡茶,而不是别的?泡茶是一种叙事,她睁大眼睛认真地说”,重复,也是再次呼应。

“说着她嫣然一笑,没多久,你们要被梦想隔离了\你再问,她笑得前仰后合,晃晃忽忽,飘飘隐隐”,“她”在笑,“你”在问;“他从波纹起伏变化中译出了她的笑声\他知道就是她了,他知道她一定能认出他”,“你”变成了“他”。

你们俩还在争论,抽签,行令、骰子、塔罗牌

笑声穿越悠悠宣纸,古籍是轮回的驿站

你站起身,勾住她左腕上的玉镯

说,他要来了,咱们去长卷的下游吧

她脸色坨红,微含醉意,有些不舍

诗人的“我”,非常“自我”,诗人沉浸在诗中;愿意与他者同处,并且代替他者发声,包括那些超出人类领域之外的事物——这不仅是上帝的做法也是写作者的做法。它提供了一种了解自我、忘却自我、唤醒万物的方法。

在《如梦令》中,除了人称的不确定,还有就是时间与地理的虚化。诗中少见的一些地名,一般没有常识的人也是一头雾水,如同诗中“贵州的水雾”。“南明河”、“都匀”、 “善哉膳斋”这些都和墓主的家乡贵州有关,而“农展馆” 、“猜火车”、“凯瓦达亚学校”和叙述者的北京有关,还有 “江南小镇”的“雷峰塔”、“海宁宝塔”。

时间、地点、人物是法定的叙述三要素。显然,老贺并不在意完成叙述的完整,他是碎片化的记忆,甚至是极不情愿地提到具体的事物。更多的寻求一种情绪和感知。在长诗写作中,可能因题材而异。我和老贺就不一样,在我的《转山》和在藏区游历的长诗中,我特别在意地名,甚至要让每一个地名“闪光”。韦斯特法尔在《地理批评》中说:

通过作品页面的空间符号化来破除叙事直线的文本比比皆是。但仍可能有其他更加巧妙的策略来质疑直线的至高地位,以在空间意义中去除文本的时间顺序,并重新赋予其逻辑性从这个角度看,一些当代小说中时间河流隐喻的命运则至关重要了。

老贺对地理逻辑性的遮蔽,表面诗的写作完全是个人化的隐私和私密。即使是普鲁斯特的长篇叙述《追忆似水年华》,也是重意识而非序列:

普鲁斯特提出了感性;与哲学相反,他提出了思想。与反思相反,他提出了翻译。与我们所有官能的逻辑的或一致性的用法(理智先于此种用法并使其集中于一种“总体精神”的虚构之中)相反,他提出了一种非逻辑的、断裂的用法,它向我们揭示:我们永远也不能同时支配所有的官能,而且理智总是延后到来的。

老贺追求一种记忆和本质的实验,他在诗中不是依赖常识与论证,准确的地理信息,这些在诗中成为含混的符号和异质性的要素,确保长诗终极的多样性的断裂、间隙、空白、间断。对于读者,读诗也不是考证洞察力,而在感召和映照下,撞见不可总体化的碎片和一切物质中的密码。把对一切事物的命名和注释,变成了“封闭”与“禁锢”的“箱子”和“瓶子”本身。

二、语法的法度在长诗里的跌宕起伏

李清照《如梦令·常记溪亭日暮》词中“争渡,争渡”的叠句,或解为“怎渡”之谐音,形成与她另一首《如梦令·昨夜雨疏风骤》中“知否,知否”相似的口语化的叠句效果。

老贺的长诗中,大量的叠句、排比、顶真、对偶、反复、回环等多种修辞,形成妙语连珠,层出叠见,跌宕起伏,错落有序,首尾蝉联,环环相扣等“一种映照”的效果。

诗的开头便有“一声锐利\一片烟雾”营造场景;“寻找一块埋在泥里的花玻璃\与下一刻的阴晴圆缺”,点出主题;

接着“谁先出场,谁来断后\谁隐藏在镜头的阴影里”,三个“谁”,加大了诗歌展开的戏剧性;

在第一章结尾“青春的尖叫!尖叫,尖叫”,有如李清照的“争渡,争渡”、“知否,知否”;

第二章开头“从都匀到方丈\从“猜火车”到“善哉膳斋””,四个具体的事务名称,引入叙述;

“这是一种映照\映照你也映照我,映照物也映照心,

映照生前也映照死后\其实多年前我们就被宿命的水\映照在语言的褶皱上”,在多个“映照”中,从语言到意象,最终到理念。本身也是互文的“映照”;

“我们不能为世界增加一个字\一所房子,一种逝去,或一种永恒”,“一”的引发,由具象到抽象;

“他依然在寂寞处自斟自饮\自序自跋”,自造的叠词;

第三章:“而此刻却空\此刻是浅度睡眠与深度死亡\此刻,白马跑不出自己的颜色”,三个“此刻”,由“空”到“白马过隙”之间,“是浅度睡眠与深度死亡”;

“春天是一个隔离的试剂盒\桃花是血,香味是密码”,从“春天”到“桃花”再到“香味”,一脉相承;

“你从紫色被翻译成了白色\你从云烟被翻译成了炊烟”,烟霞色相的“翻译”和转化;

“你说前世是兄弟,她说来世是夫妻\你说脚踩两只船,她说脚踏阴阳界\你说尘世如残棋,她说死亡是出品”,“你说”与“她说”,从生到死的探讨;

“他是被插入的?被唤醒的?被虚构的?被献祭的?还是等待多年羽化的酒壶顺流而至”,问句的递进,将时间“羽化”,回归“顺流而下”;

“他们还会在一把雨伞下,一张木床上\一下午羞涩的惶恐与高潮,一颗子弹破碎的秋风里”,故事的道具,情景与场景;

“酒瓶星座的秘密是:以不醉应万醉\以不爱应万爱,以不生应万生”,“以不应万”,万变不离其宗;

“谁在墓碑旁修剪树枝?谁在空镜上擦去斑痕?多久没来了,几年,几世还是几劫?”,“谁在”“几年”、“几世”、“几劫”;

“隐生挑着茶局、酒局与残局”,简直就是“局长”;

“穿过陈蔚的坟,娃娃的坟,小叔的坟,老康的坟\穿过断桥、遗稿、残年、册页”,“穿过”的坟,“穿过”的岁月痕迹;

“隐生设计的山间空地\是冥想者的留白,留白是长卷的一部分\无念是思念的一部分\而死是生的一部分?还是虚无的一部分?是存在的一部分?还是记忆的的一部分?”,顶真串起“空地”、“冥想”、“留白”、“无念”、“思念”、“死生”、“虚无”、“存在”;

“而什么又能证明存在?已逝,未逝,将逝?”,几个“逝”,几个结局;

“我们共同拥有的味道在哪里?我们共同抛弃的影像在哪里?我共同使用过的世界在哪里?!”,“共同的”、“在哪里”,或许是“共同的”宿命;

“而我又是谁?是影子?是隐生?是灯光下凋谢的花儿?还是喝粥的书写者?而我现在,又活在谁的记忆里?谁的冥想里?谁的设计里?然而,也许,我只有活在她的前世\才真实而安稳。”,由“我是谁”到“我活在谁里”,“我只有活在她的前世\才真实而安稳”;

“她说,我们扮白蛇可好?你说,还是化作一对彩蝶吧,让隐生变许郎,许郎变梁生”,“她说”、“你说”,“变”,戏剧台词;

“白衣对白衣,素手对素手,香茗对香茗\“蝶恋花”对“蝶恋花”,“如梦令”对“如梦令””,五“对”,环环相对,棋逢对手;

“叙事把我身后的时间穿起来,把虚幻与虚幻穿起来,叙事,把现实处理成内心\把内心处理成文字”,“叙事”“把”“时间”、“虚幻”、“现实”、“内心”、“文字”,一切“穿”起来,就构成了“文字”的诗;

“他从波纹起伏变化中译出了她的笑声\他知道就是她了,他知道她一定能认出他\他从包裹里拿出尺八,他无师自通,通而不痛”,隐生“他”只有在“她”那里,才会“通”

,也才会“痛”;

“空空地开放着\因空而狂喜,因狂喜而寂静”,“空”就是“寂”,《楞严经》卷五:“我旷劫来,心得无碍;自忆受生如 恒河 沙,初在母胎,即知空寂”;

“此刻,只有尺八的八只仙鹤缓缓飘出封闭,飘出文字,飘出岁月皴染的思维褶皱”,音乐“飘出”的,是这首长诗的结束。

三、古典意境和哲思的转换

《如梦令》本身就是古典诗人的词牌,老贺以此为题,本身就是对古诗词的致敬。老贺其他短诗中,同样可以看出这些特质,在当下,许多现代诗人都有着这种丰厚的根基,如张枣、杨典、宋逖、一舸等等。

聆听莺鸣花间,蛙鸣池畔,生生万物付诸歌咏。这是诗的出发原点。在《如梦令》中不是古典的语法和辞藻,更不是古典的趣味,许多是后现代的文本。就像说是老贺骨子里的侠气和士气,而不是他的外观形象。大量的俊秀的古典意象和落地有声的哲思,不是并列,也不是涂改,转化得如鱼得水,潜移默化:

她说这幅长卷留白太多,需要种点墨竹

摇船到对岸去,形成一条千年后的水纹

“留白”、“墨竹”是传统水墨黑白对记忆的抢占和对比;“摇船”与“水纹”是时间(“千年”)的撕扯。

春天是一个隔离的试剂盒

桃花是血,香味是密码

我们储藏粮食也储存恐惧

老贺一反古典的经验,“春天”是“试剂盒”、“桃花是血”、“香味是密码”、“储藏粮食也储存恐惧”。这些反一反常态的意象,甚至是见血见医、见“密码”见“恐惧”。

你总想将阴界的光线调得虚幻点

可尘世的烟雾却那么飘渺

而她的笑声又那么清朗

她始终是引路者——自我命运的归途

同样,对人物的描述也是由“虚幻”到“晴朗”,由“阴界”到“归途”。

谎言在冬天里是一种解药

就像死亡是一个尚未舔破的竹篾窗纸

在山水折叠的长卷中

你从紫色被翻译成了白色

你从云烟被翻译成了炊烟

这是由现代哲思转换古典意境:“谎言”变成“解药”;“死亡”变成“竹篾窗纸”;“紫色被翻译成了白色”;“云烟被翻译成了炊烟”。

典礼般盛大的遗忘

并在每一个雷雨天中突然惊醒!

由“遗忘”进入“雷雨天”,充满戏剧效果的情境,让读者“惊醒”。

此刻,白马跑不出自己的颜色

月光照不见自己的湿度

本来是“白马过隙”,却变成“跑不出自己的颜色”;本来是“明月松间照”,却变成“照不见自己的湿度”。没有想当然的意象利益链条,这种变异,就是诗的秘密。

此刻,只有尺八的八只仙鹤缓缓飘出封闭,

飘出文字,飘出岁月皴染的思维褶皱

语言消逝之处,万物生长!

诗的结尾,“尺八”与“八只仙鹤”, 像宋徽宗的《瑞鹤图》,也像齐白石的《松鹤旭日图》,“飘出封闭”,“飘出文字”,“飘出岁月”。此时,诗句也“飘”了,“思维褶皱”,“语言消逝”面对的是“万物生长!”

四、个人化记忆在诗歌叙述中呈现的意义

记忆是有场所的。博物馆、档案馆、墓地和收藏品、节日、周年纪念、契约、会议记录、古迹、庙宇等所有这些就是时代和永恒幻觉的见证者。于是各种虔诚的、哀婉的、冷漠的举动中便有了怀旧的特征。

《如梦令》诗也是老贺在墓地引发的记忆,是墓前“喝到了最好喝的茶”,回味无穷,“穿越了昨天,今天,也许通向未来”,引发对味道的追寻与回忆。

老贺在后记中说:“三天后,我送亚平去机场,路上我说上回的茶真好喝。亚平说还剩下一点点,留给你吧。我没有要,我想让记忆更纯粹些。如今它的一半进入了文字里,因此,纸张又多了一种味道。”

在诗中果然提到了“老单枞”、“紫阳毛尖”、“香茗”,并多次提到“饮茶”、“泡茶”、“茶局”。且茶和记忆有关:“一杯思念的茶”;“从一杯茶纤细的回甘中\我邀请她原路折返”;“泡茶是一种叙事”。

《如梦令》中,频繁出现“记忆”一词:“三十年后的无奈重叠\使记忆中的夜晚”;“他现实的影子还没有\被投射在长卷的记忆里。”;“在漫山遍野潮湿的记忆中”;“你们来自不同的颜色、味道、疼痛\声音、记忆、觉受”;“是存在的一部分?还是记忆的的一部分?”;“而我现在,又活在谁的记忆里?”;“河两岸种植的花朵、山水、记忆、时间”。

有人说,诗人老了才爱写长诗;也有人说,在绝对想象的世界中,我们很晚才成为年轻人。只有失去地上的天堂之后,我们才能真正到那里生活,在形象的现实性中、在超越一切激情的绝对升华中体验那个世界。一位诗人在沉思另一位伟大诗人的一生时,才会诞生并行的文本。巴什拉在《空间的诗学》中说:

一切重要的形象都同时有历史和史前史。它们总是既是回忆又是传说。我们从来不直接体验形象。每个重要的形象都有深不可测的梦的基础,正是在这个梦的基础上,个人的过往岁月披上了特殊的色彩。同样,正是在生命历程中的很晚时期,我们才真正地欣赏一个形象,通过在固定于记忆中的历史之外发现它的根基。

在墓地悼念故人,既是对墓主的缅怀,更多是对往昔的一种梳理,将记忆的拼贴,缝合时间的差异,在记忆的复述中,完成生命的延长和感知。个体记忆也是整个人类的记忆,如同生命的意义在同一频道。

《如梦令》中,时空的顺序完全让位与诗歌进行的语言、情感、思辨,诗中的错列与跳跃,反倒验证了思绪流动的顺畅,正如阿斯曼在《记忆中的历史》中所说:

叙述并不只是以时间顺序对已经发生事件进行排列,它也包含了一种因果关系,这种因果关系或是依赖于人的意图,或是依赖于事实的有效联系。赋予被叙述的事件以意义、重要性及方向的从来不单是时间顺序,而首先是以一种叙述式的语义学对其进行的改写。

《如梦令》叙述的结构是生成联系和意义的一种诗性形式,它是对多样的信息进行层次性再现的处理最为简单和紧凑的形式。它不是怀念文章,也不是小说,但有着一种情绪贯穿始终,循环往复。说到记忆,必然会扯到普鲁斯特:

普鲁斯特对记忆建筑的思索如同一部关于时间的作品,一栋混合式的房子:“如果我们的记忆属于自己,那如同在我们的领地里有一些往往连自己都不知道的隐秘小门,而邻居为我们打开了,于是从这个从未走过的地方,我们回到了自己家。”普鲁斯特式的记忆包含并假设了遗忘;它来自遗忘,从遗忘中得以寻回;它并不储存,而是再现。

“空空地开放着\因空而狂喜,因狂喜而寂静”也许你会“狂喜”,也行你会“寂静”,反正“空”说明一切,摆平一切。

五、墓园诗在把死亡晾晒

《如梦令》可以说是一首墓园诗。著名的墓园诗有英国诗人托马斯·格雷于18世纪中叶创作的《墓园挽诗》,以乡村墓园为场景展开意象铺陈,探讨死亡、生命意义及社会阶级差异等主题。尽管结构复杂,生动的意象与普世情感使其成为18世纪英语诗歌典范。

把整个世界留给了黄昏与我。

苍茫的景色逐渐从眼前消退,

一片肃穆的寂静盖遍了尘寰,

《海滨墓园》是法国象征主义诗人保尔·瓦雷里创作于1917年的诗歌,该诗通过自然意象与哲学思辨交织,探讨生死、时间与存在等主题。呈现从冥思到行动的辩证结构。

“时间”的神殿,总括为一声长叹,

我攀登,我适应这个纯粹的顶点,

环顾大海,不出我视野的边际,

作为我对神祇的最高的献供,

奥登也有一首《在亨利·詹姆斯墓前》:

此时接纳了湛蓝,如此呼应着天空的

浮云,对经过的每只鸟、每个哀悼者

时刻留意观察。

而墓石,以各自独有的空间命名,

可以看出,这三首墓园诗都写到了时间,都是因墓园的氛围而起。老贺的《如梦令》最后如此写到:

河两岸种植的花朵、山水、记忆、时间

空空地开放着

因空而狂喜,因狂喜而寂静

回车!一个古老的轮回按钮,

软件中潜伏的千年病毒从四面八方袭来,

传奇的上半阕被封锁在一个柱形

绿光琉璃宝瓶中。

生的花园,死的墓园。时间对于死者是停滞与虚无,这种感受只有生者才有。在墓园的教育意义如此,“此刻是浅度睡眠与深度死亡”;“你说尘世如残棋,她说死亡是出品”。

这种场景如长卷一样,打开无尽的流逝:

此刻隐生已从文字的杂草中

赶到人生的渭水边,

他是被插入的?被唤醒的的?被虚构的?

被献祭的?还是等待多年羽化的酒壶顺流而至

然而,至少,他知道五四时期他们会在一张褪色的照片里,

他也知道她是怎么走进照片里来的,

照片里的具体,照片里的记忆。是一种形象,无法想象;文字的记录和回味,无法把握。“走进照片里来的”,都已时过境迁。

叙事把我身后的时间穿起来,

把虚幻与虚幻穿起来,

叙事,把现实处理成内心

把内心处理成文字

叙事,一饮而尽,然后细细品味支离破碎

这是一种对生死的想象

汉语的精神原乡

始终在虚构的时间里

老贺非常重视“叙事”、“文字”、“汉语”在内心的还原中,在时间、生死、虚幻、内心、精神、虚构等等“支离破碎”中,“语言消逝之处,万物生长!”,但对于此时的老贺,他只是关注一个人的死亡,就是墓的主人。一切只是曾经,只是有过。“设计”,“也许,我只有活在她的前世”。

注释:

《诗的九重门》(美)郝斯菲尔德著商务印书馆2023年10月第一版p233页

《谁是我 谁是你》(德)伽达默尔著上海文艺出版社2022年11月第一版p7页

《地理批评》(法)韦斯特法尔著北京联合出版公司2023年11月第一版p39页

《普鲁斯特与符号》(法)德勒兹著上海人民出版社2025年7月第一版p127页

《空间的诗学》(法)巴什拉著上海译文出版社2009年1月第一版p33页

《记忆中的历史》(德)阿斯曼著南京大学出版社2017年1月第一版p129页

《记忆之场》(法)偌拉著南京大学出版社2017年6月第一版559页

图片:雪灵 杨典

老贺,本名贺中,诗人,独立策展人,号鸟鸣先生

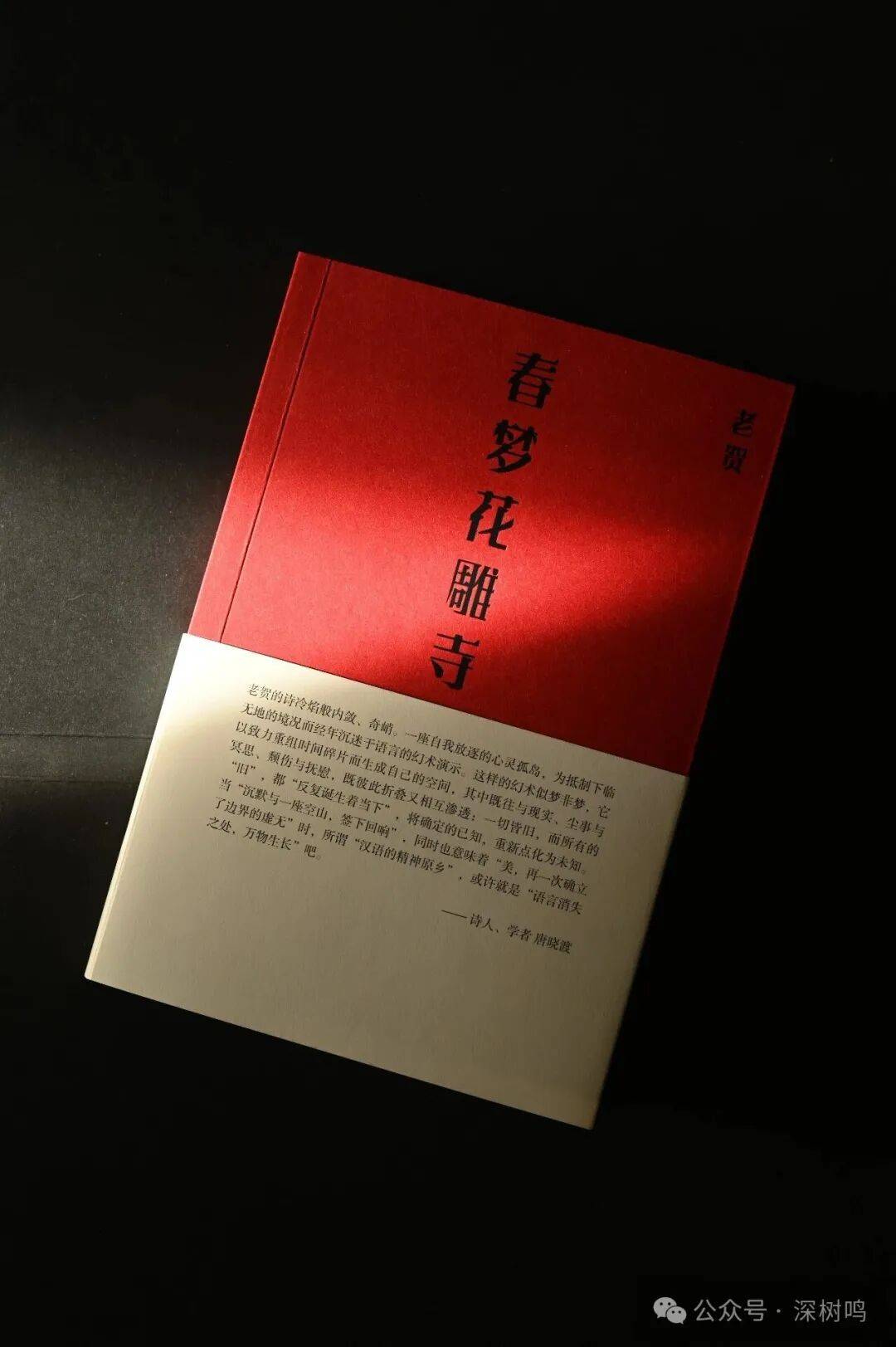

作品:诗集:《这个世界我照单全收》《春梦花雕寺》:行为+语言装置:《开瓶》

编著:《燃烧时间的灰烬——北京当代诗人十九家》:

参与主编《幸存者诗刊》《北京诗刊》—— 并推出《诗之别处- 当代音乐人歌诗单元》

策展:北京“新青年“影像年度展;首届”未命名“诗影映画。

创办:猜火车文化沙龙 句场沙龙

来源:深树鸣

发表评论 评论 (1 个评论)