一花一人一世界,一树一叶一知秋。

日子总是在不经意中悄然离去,季节的变换,白昼的交替,都无声无息地成为过去。

古往今来,诗人写秋总带三分愁:王勃的 “秋水共长天” 是少年的壮阔,徐再思的 “芭蕉惹愁” 是壮年的牵念,张继的 “江枫渔火” 是旅人的孤凄。

唯有苏轼的秋,藏着中年人才懂的味——有孤独,却不沉溺;有愁思,却能释然;有怀念,却不执着。

徐里《金秋》

苏轼笔下的秋天:秋阳正暖,何须悲秋

不用悲秋,今年身健还高宴。

江村海甸。总作空花观。

尚想横汾,兰菊纷相半。

楼船远。白雪飞乱。空有年年雁。

——《点绛唇·庚午重九再用前韵》

这首《点绛唇》是苏轼在重阳节对秋天的独特咏叹。他没有追随传统悲秋的窠臼,而是以通透的智慧与超然的胸怀,将秋日化作一场生命的盛宴。

起笔便打破千年悲秋传统,以“不用”二字斩钉截铁地表明态度。这份豁达并非来自抽象哲思,而是源于“身健”这最朴素的幸福。当诗人与友人登高宴饮,感受着秋阳的温暖,生命的欢欣自然消解了季节的萧瑟。

“尚想横汾,兰菊纷相半。”此处巧妙化用汉武帝《秋风辞》中“泛楼船兮济汾河,横中流兮扬素波”的典故。当年汉武帝巡幸汾河,虽雄才大略,终不免“少壮几时兮奈老何”的哀叹。苏轼却将这份悲情转化为“兰菊纷相半”的平衡观——人生如秋日兰菊,荣枯相半,本属自然。

这首词告诉我们:悲秋与否,其实是我们自己选择看待世界的方式。当我们的内心足够明亮,任何一个季节都可以是温暖而丰盈的。

苏轼笔下的秋天:月满中秋,人在天涯

世事一场大梦,人生几度新凉?

夜来风叶已鸣廊,看取眉头鬓上。

酒贱常愁客少,月明多被云妨。

中秋谁与共孤光,把盏凄然北望。

——《西江月》

无奈啊!天涯同一月,相思两地情。

在这热闹的中秋月明之时,苏轼渴望着与兄弟一诉衷肠,无奈远贬黄州的他只能在北望中借明月遥寄相思。

现实中太多的痛苦与无奈,他也因此而陷入更为深沉的悲凉之中。

从《点绛唇》到《西江月》,恰恰构成了一个立体的苏轼。他的伟大不在于没有痛苦,而在于他从不被痛苦吞噬。他承认愁绪的客观存在,并以其天才的笔力将其升华为永恒的艺术;同时,他又能在愁绪的深处,生发出“回首向来萧瑟处,归去,也无风雨也无晴”的彻悟。

萧照 《秋山红树纨扇》 绢本 69.9cm×42.2cm

苏轼笔下的秋天:秋雨梧桐,愁绪繁多

秋风湖上萧萧雨。使君欲去还留住。

今日漫留君。明朝愁杀人。

佳人千点泪。洒向长河水。

不用敛双蛾。路人啼更多。

——《菩萨蛮·西湖》

他笔下的秋天,是“秋风萧萧雨”的凄清,是离别的背景板,但这凄清中又蕴含着“天留客”的温情与俏皮。

他笔下的愁绪,不是封闭的、自私的,而是开放的、共享的。他从“佳人千点泪”的个人感伤,一跃而至“路人啼更多”的普遍共情,将一己之悲悯扩展为对世人皆会经历的离别之苦的深刻体察。

年纪越大越发现,人生就是一场又一场的告别。

我们不断开始,又不断告别;不断铭记,却又不断忘却。

苏轼写“梧桐夜雨”“寒蛩促织”,写尽了秋夜的愁——

中年人的愁,不是少年“为赋新词强说愁”,而是曾经以为“永远”的事,突然就成了“当时”。

马远 《舟人行图》21cm×21cm

苏轼笔下的秋天:得失之间,皆是修行

昨夜秋风来万里。

月上屏帏,冷透人衣袂。

有客抱衾愁不寐。那堪玉漏长如岁。

羁舍留连归计未。

梦断魂销,一枕相思泪。

衣带渐宽无别意。新书报我添憔悴。

——《蝶恋花·昨夜秋风来万里》

能自由选择的人,是幸福的,这种幸福往往与生俱来,也往往最容易失去;

能适当放弃的人,是洒脱的,这种洒脱往往是一种心境,也往往最令人纠结;

能选择又能放弃的人,是沉静的,这种沉静往往让人叹服,也往往最难以把握。

但这些是人生的意义——一边失去,一边拥有,一边得到,一边放弃。

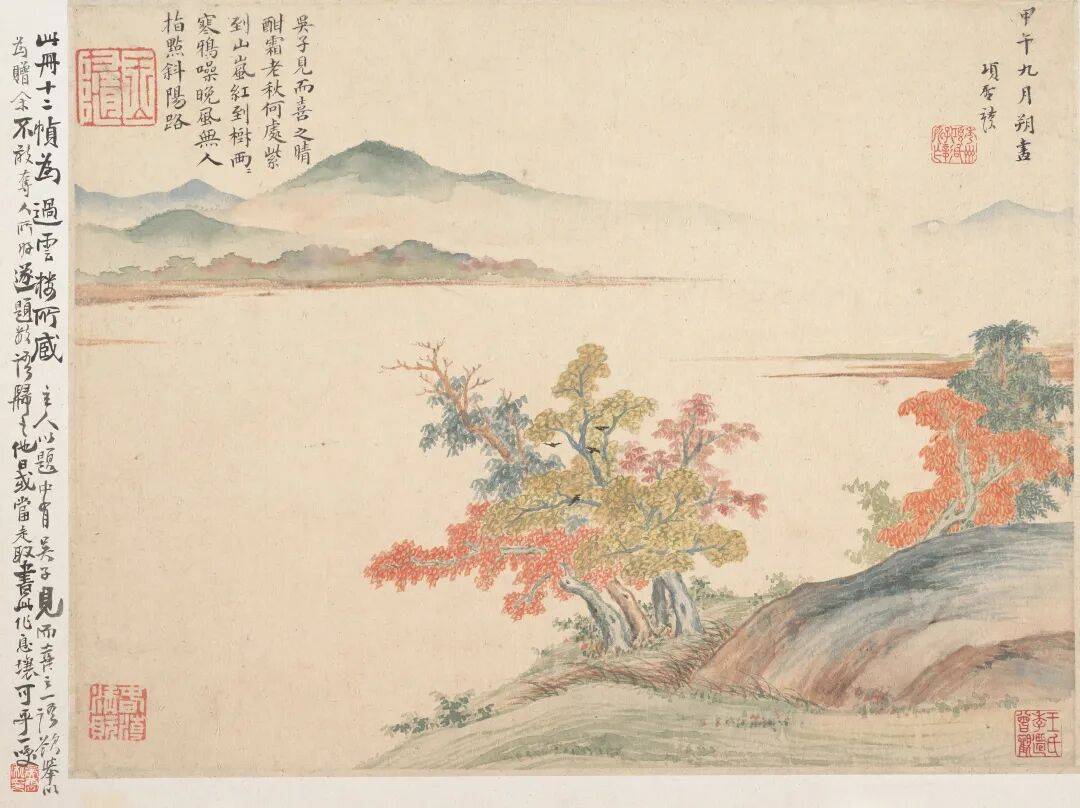

项圣谟 《秋景图》

苏轼笔下的秋天:万事皆梦,珍惜当下

霜降水痕收。浅碧鳞鳞露远洲。

酒力渐消风力软,飕飕。

破帽多情却恋头。

佳节若为酬。但把清尊断送秋。

万事到头都是梦,休休。

明日黄花蝶也愁。

——《南乡子·重九涵辉楼呈徐君猷》

苏轼写“万事皆梦”,不是消极,而是看透后的通透——不必追“当时”,只需惜“此刻”。

在他看来,世间万事,皆是梦境,转眼成空;荣辱得失、富贵贫贱,都是过眼云烟;世事的纷纷扰扰,不必耿耿于怀。

所有悲伤,总会留下一丝欢乐的线索。所有的遗憾,总会留下一处完美的角落。

喜欢花的人会去摘花,然而爱花的人则会去浇水。

苏轼笔下的秋天:秋光万里,岁月生香

山色横侵蘸晕霞,

湘川风静吐寒花。

远林屋散尚啼鸦,

梦到故园多少路。

酒醒南望隔天涯,

月明千里照平沙。

——《浣溪沙·山色横侵蘸晕霞》

宋仁宗嘉祐四年(1059年)十一月,苏轼从故乡四川眉山沿长江返回朝堂,行舟至荆州之前,见长江两岸深秋季节的景色写下该词。

心里放不下别人,是没有慈悲;心里放不下自己,是没有智慧。

文俶《秋花蛱蝶图》 绢本 66.1cm×102.3cm

请相信一切都是最好的安排,不是你的,迟早会散,是你的,永远都在。

读苏轼的秋词,像喝中年的茶:初尝是风的凉、泪的咸,再品是释然的甘、担当的醇。

他写秋的孤独,是教我们与自己和解;写秋的离愁,是教我们珍惜当下;写秋的绵长,是教我们记得来路。

人到中年,才算读懂:苏轼的秋,从不是悲秋,是知秋——知它藏着春的种子、夏的沉淀,知它教会我们 “把愁酿成回甘,把难走成坦途”。

秋日里,闲时读一首苏轼的秋,便懂:中年的秋,原是人生最好的时节!

终审:熊飞

审核:彭彬

统筹:彭彬

编辑:郑广伟

来源:诗词世界

(刊载此文重在交流与分享,若有侵权,请及时与我们联系,我们将第一时间进行处理)

发表评论 评论 (2 个评论)