欢迎关注“方志四川”!

情多难忘忧家国

革命家、诗人、鉴藏家杨庶堪

江 荞

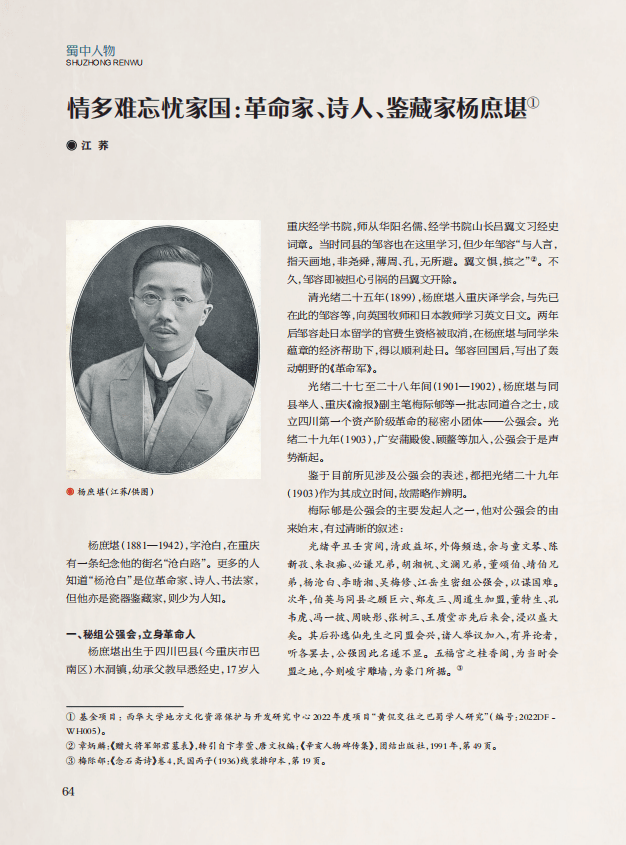

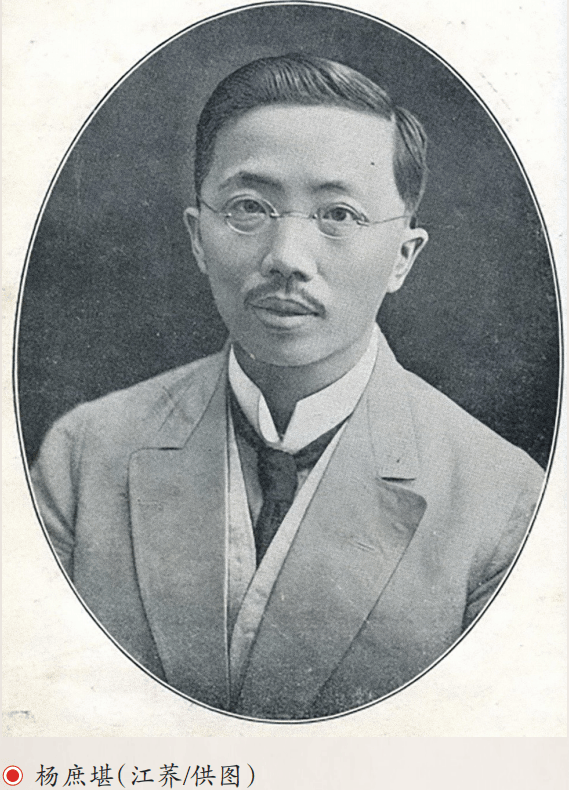

杨庶堪(1881—1942),字沧白,在重庆有一条纪念他的街名“沧白路”。更多的人知道“杨沧白”是位革命家、诗人、书法家,但他亦是瓷器鉴藏家,则少为人知。

一、秘组公强会,立身革命人

杨庶堪出生于四川巴县(今重庆市巴南区)木洞镇,幼承父教早悉经史,17岁入重庆经学书院,师从华阳名儒、经学书院山长吕翼文习经史词章。当时同县的邹容也在这里学习,但少年邹容“与人言,指天画地,非尧舜,薄周、孔,无所避。翼文惧,摈之”。不久,邹容即被担心引祸的吕翼文开除。

清光绪二十五年(1899),杨庶堪入重庆译学会,与先已在此的邹容等,向英国牧师和日本教师学习英文日文。两年后邹容赴日本留学的官费生资格被取消,在杨庶堪与同学朱蕴章的经济帮助下,得以顺利赴日。邹容回国后,写出了轰动朝野的《革命军》。

光绪二十七至二十八年间(1901—1902),杨庶堪与同县举人、重庆《渝报》副主笔梅际郇等一批志同道合之士,成立四川第一个资产阶级革命的秘密小团体——公强会。光绪二十九年(1903),广安蒲殿俊、顾鳌等加入,公强会于是声势渐起。

鉴于目前所见涉及公强会的表述,都把光绪二十九年(1903)作为其成立时间,故需略作辨明。

梅际郇是公强会的主要发起人之一,他对公强会的由来始末,有过清晰的叙述:

光绪辛丑壬寅间,清政益坏,外侮频迭,余与童文琴、陈新孜、朱叔痴、必谦兄弟,胡湘帆、文澜兄弟,董颂伯、靖伯兄弟,杨沧白、李晴湘、吴梅修、江岳生密组公强会,以谋国难。次年,伯英与同县之顾巨六、郑友三、周道生加盟,董特生、孔韦虎、冯一披、周映彤、张树三、王质堂亦先后来会,浸以盛大矣。其后孙逸仙先生之同盟会兴,诸人举议加入,有异论者,听各罢去,公强因此名遂不显。五福宫之桂香阁,为当时会盟之地,今则峻宇雕墙,为豪门所据。

据上可知,公强会是在“辛丑壬寅间”,即光绪二十七年(1901)至二十八年(1902)之间“密组”(秘密组建),即最迟光绪二十八年(1902)就已经成立;蒲殿俊(伯英)、顾鳌(巨六)等人是在“次年”,即光绪二十九年(1903),以“加盟”(而非同创)方式进入公强会;再往后是董特生等人“先后来会”,即个人的零星加入,从而致使公强会声势渐壮。因此光绪二十九年(1903),并非公强会的成立之年,而是其发展、兴盛之年。

杨庶堪是秀才,梅际郇是举人,蒲殿俊是进士,但他们组织在一起却并无文人雅聚的诗酒唱酬,而是“逐虏建国”,即反清革命,重建中华,这也是公强会的宗旨。对此,杨庶堪在梅际郇去世后,为梅的诗集《念石斋诗》所作的《序》中,特别提到这一点:“余交念石(按,即梅际郇)在清季光宣间,当是时密谋所以逐虏建国者,未遑文咏之事也。”

光绪三十一年(1905)底,合并了公强会的同盟会重庆支部成立,杨庶堪被推举为“首盟”。

光绪三十三年(1907),在叙永永宁中学任监督(校长)的杨庶堪,向同盟会员黄复生、熊克武等,提供学校实验室的药剂、器械,在兴隆场制造炸药。试验中,失手发生意外爆炸,杨庶堪乃避走成都,在成都任教于四川高等学堂附设中学堂,郭沫若、李劼人、王光祈,均曾在这里就读。

此后,杨庶堪复转重庆,任重庆府中学堂监督,并以在此组建的乙辛学社为核心,辐射发展。至1911年,重庆管辖的川东川南教育系统,几乎都被重庆同盟会支部控制。

清宣统三年(1911)11月,重庆蜀军政府成立,杨庶堪高位不就,推举张培爵、夏之时为正副都督,自己仅以顾问列职。虽然刚过而立之年,但他已产生功成身退、吟诗闲隐的思想,为此,他将自己的堂号取名为“天隐阁”。

然而,随着袁世凯专权野心的暴露,杨庶堪求“隐”不能,还必须继续做一个革命者。

1913年8月,以熊克武为总司令、杨庶堪为民政部长的讨袁总司令部,通电宣告重庆独立,同时通电讨伐袁世凯。

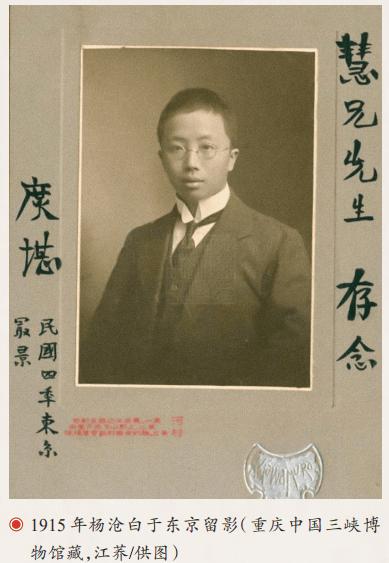

经过一个月与袁军的激战,讨袁失败。杨庶堪被袁世凯下令全国通缉。在天主教堂法国神甫的帮助护送下,他乔装辗转数省,悄然抵达上海,再从上海逃亡日本。

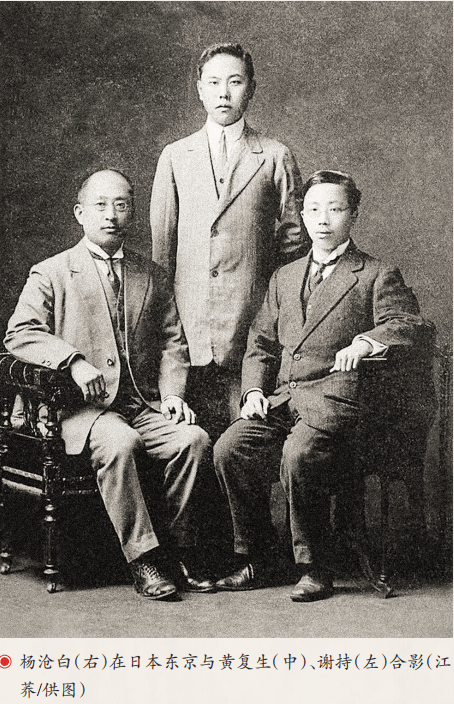

当时,孙中山、黄兴、胡汉民、苏曼殊等均聚于东京,杨庶堪由此“遍识民党魁杰”,从此追随孙中山,颠扑不离。

二、就任四川省长,着力兴办教育

袁世凯死后,孙中山在广州就任中华民国护法军政府海陆军大元帅,任命杨庶堪为四川宣慰使。1918年3月,任命杨庶堪为四川省省长,任命向楚为四川省民政厅厅长。

赴省长之任的杨庶堪,与向楚从广州出发,沿途不仅不风光,而且还不能声张。他们必经之路武汉宜昌一带,尚被袁党的湖北督军王占元把持。他们只好改服装,用假名,搭乘外籍商轮,混杂在船上的雇工佣人中,经10天,才侥幸过关,至8月始抵重庆:“戊午归川,宜汉间尚为敌戍,不得过汉口。与觙石微服变姓名入贾胡船,与水佣杂处十日,赋此纪之。”

1918年11月6日,杨庶堪、向楚在成都正式上任办公。但贵为省长、厅长,尚未有“官邸”,而是住在成都的一处普通旅馆。反孔名士吴虞,就在他们上任后的次日,前往这家旅馆拜访。对此,吴虞在日记中有记载:“1918年11月7日,至永成旅馆,同谢达访沧白、仙乔,谈久之。”

任过校长、去过日本的杨庶堪,把教育列为自己施政的大事。千头万绪中,他特意亲往学校给学生演讲,把未来的中国,寄托于莘莘学子。吴虞作为教师,在场听了这次演讲,并在日记中写道:“1919年4月5日,饭后过外校(按,即四川外国语学校),至午后一钟,杨沧白来演说《中国文学与外国文学之比较》,又言中国文字存废问题……又举《经传释词》《古书疑义举例》及《文心雕龙》。散会已四钟后矣。”

对于长期存在的教育经费问题,杨庶堪也提出了明确的改革保障措施。据吴虞日记记载:“1919年4月13日,报载沧白主张学款独立,并饬财政厅筹资,将前欠各校经费一律如数付给,以后亦按月开支以维学校。”

杨庶堪兴办教育的另一举措,是向刚刚辞去北大教职的黄侃发出邀请,希望他入蜀,接替年迈的经学大师廖平,任四川国学院院长,但最终未果。

1920年10月,杨庶堪辞任四川省长后,先后任国民党本部财政部长、大元帅府秘书长、广东省省长等职,一直为孙中山所倚重。

三、革命和生活的双重打击

1925年3月,孙中山在北京逝世。一个多月后,杨庶堪的独子杨洵遭流氓绑劫,几经周折,被勒索3万元赎回。两件事的接踵发生,令他深受打击。

当年下半年,杨庶堪入段祺瑞执政的北洋政府,初任农商总长,旋改任司法总长,虽总计不到半年,却留下予人攻击的借口。

杨庶堪年底辞去司法总长职,闲居于北京东单总布胡同,闭门不出,读书吟诗,侍奉老母。

四、赋闲南北,函晤黄侃

北京闲居的3年期间,杨庶堪与黄侃恢复了联系,起初是书函往来:

沧白仁兄先生左右:昔年公在珂乡,承以成都国学院长相委,道路艰涩,遂负嘉招。世道愈屯,河清难俟,承闻贞囗,实慰怀思。蒙示劫质篇,曾于杂报得观其事,然无如尊诗叙述之详也。沧海横流,非独一家一人之厄,贤子幸免奇祸,自由尊兄庇荫使然。然四海颠连,救济之责,仍匪在上者莫任,己饥己溺,愿更弘此远怀耳。蜀乱何时可平?侃系念外家,其悲切殆较常人为甚,岷山湔水,梦寐不忘。如何,如何。黄侃拜啟。十五年六月十五日。

黄侃当时正在武昌师范大学任教。从信中内容看,是在北京的杨庶堪,先向在武汉的黄侃,寄去了自己的新作五言长诗《劫质篇》,述一年前儿子杨洵被劫为人质的事。黄侃接函读后即复,开头便提及7年前杨庶堪邀其任四川国学院院长的往故。

1927年,已从武汉到北京,在北京师范大学任教的黄侃,与同在北京赋闲的杨庶堪,有过一次见面。

1928年秋,四川同乡、时任内务部参事的诗人曹经沅,拜访杨庶堪,写下一首七律《立秋后五日过邠斋有赠》,对杨庶堪的北京生活,作了传神写照:“杜门不受庾尘侵,交晚吾犹见子深。尽日茶烟迟客话,一庭秋气掩墙阴。避人久办归耕计,刻意难销爱好心。谁信江湖成独往,危阑袖手岂能禁。”

诗中的杨庶堪,在门户深掩的满庭秋气里,孤避尘俗,烟茶不离,语言闲缓,国事袖手,俨然一个与世无闻的隐者。

3年后,杨庶堪到南京任中央监察委员和国民政府委员。在将行移居上海之前,登门拜访了正在南京中央大学任教的黄侃。黄侃在日记中对此作了记载:“1931年12月29日,暝,杨沧白来。丁卯(按,即1927年)一别,今始重晤。尚忆故人,于将行时特来见存。感其意,故于谋国、安人、立身,有愚言罄告之(居上海吕班路一七一附八号王旭初处)。”

在两人的这次会面中,黄侃罕有地脱离学术,专就“谋国”创业、“安人”交友、“立身”处世等与人作纯属社会、思想范畴的交谈。这次交谈,对于黄侃而言,自是出于“感其意”,所以才剖肺掏肝,倾诚输出;对于杨庶堪来说,自然也感觉到了黄侃那份至诚炽热的厚谊。

五、两次“复出”之机

此后杨庶堪在上海继续闲隐。抗战爆发后,他有过两次“复出”之机。

第一次,是汪伪政府中的大员旧友,轮番登门,游说“入阁”。虽然他全部拒绝,但外界还是传出他将出任汪伪政府行政院院长的纷纭谣啄。无奈之下,他只好抛妻别子,于1939年11月潜出上海,转道香港,再飞抵陪都重庆,借住戚友家中,继续闲隐。

第二次,是蒋介石在重庆获知杨庶堪的消息后,亲往拜访,二人对面,关门密谈。蒋介石希望他出任四川省政府主席,被他婉辞;又提出让他任国史馆馆长,他仍推辞不就。

杨庶堪在重庆淡泊萧散,吟咏之外,与鸦片烟为伴。他藏有一只当年孙中山送他用来专盛鸦片烟的长方形铜盒,上面镌刻着孙中山手书的两行小字:“沧白兄存,弟逸仙拜赠。”他以此作为对付当局查禁鸦片的护身符。

烟毒的侵蚀使他身体大衰。1942年8月,因一次偶然的误食,杨庶堪在重庆南岸的大石坝寓所,溘然长逝。

六、写诗言志,后世长存

诗,是杨庶堪不可或缺的灵魂伴侣。他生活可以清贫,仕途可以割舍,但吟诗觅句却不能隔日。量大质优的诗作,包含了他人生的方方面面。

“诗言志”是延续千年的传统,也是杨庶堪的吟诗宗旨。他1911年作的一组《咏怀》诗,阐述了自己投身革命的目的:“海外有名国,日法美瑞西。服膺欧哲言,民气如虹霓。馀志尚共和,执政与民齐。群类纳轨方,国宪明堪稽。斯风东渐日,魂梦切攀跻。喋血更争之,忽若俱醉迷。终焉达所愿,中夏臻福禔。”

建立西方式的宪政国家,是他“喋血更争之”的理想所在。两年后,当他看到袁世凯反道而行时,又继续奋起,不惜“喋血”,发动讨袁。失败后,他将此役经历,写了一首著名的长诗,就是一度广为流传的《癸丑违难纪事二百韵》。

这首《癸丑违难纪事二百韵》的手书原稿长卷,在40年前的1985年,曾由杨庶堪儿媳、年逾八旬的老工人李立芳,在上海南昌路的一间小屋中,向来访的四川省地方志编纂委员会《四川省志·人物志》编辑吴嘉陵展示。吴嘉陵对此详加考证,撰文发表。

隐居上海期间,他作有一首剖露心迹的五言律诗《新号》,嘲谴汪伪政权犹如商铺开张另立“新号”,把任伪职的官员鄙拟为跟风摇摆的垂柳,而自己则甘做傲立上海的孤松:“新号分齐楚,群追绪律踪。风前几垂柳,海上一孤松。书史千秋重,河山半壁空。老夫自迂拙,槁项甘长终。”

抗战期间杨庶堪写了大量怒讨日本侵略者罪恶、激励抗敌将士的诗,为此曾有人作过专文叙述,此不赘。此外,杨庶堪还以诗人特具的敏感和美感,描绘各种美好事物,如1920年的《成都道中赠内杂诗十首》,所刻画的蜀中风景,令人神往:

其一,蜀国春明野鸟飞,芥花黄趁豆苗肥。无边陌上伤心色,珍重香车缓缓归。

其八,水浅山平出内江,数声柔橹过资阳。阿怜为忆江南乐,略似苕溪到柳堂。

其九,驷马桥西碧水粼,题桥人去草如茵。相如空受功名缚,不解归耕对孺人。

其十,濯锦江边访故矶,枇杷花下雨如丝。蛮笺十幅薛涛浣,试写新城寄妇词。

七、收藏瓷器,精于鉴赏

收藏、鉴赏瓷器,是杨庶堪闲隐中的另一大嗜好,他为此尽花积蓄。

1941年,夫人詹氏去世,杨庶堪悲痛中写了一篇《杨詹夫人事略》,忆述到斥资购买古物,夫人护惜藏品的往事:“余尝去职,客北平,旅赀俄空,夫人乃出其平时蓄金,举以供余,有时急人,亦靡所吝。独余收购古物则滋多劝阻,意谓所获已足,复虑以癖习耗产累家,余两人平生独此为各异趣耳。然夫人爱护余所藏器,则反较余为笃……”

杨庶堪还有数首关于瓷器鉴赏的诗,现摘录附有跋语的一首《咏座上瓷瓶》,显见其鉴赏功力之深:三凤胭脂艳胆瓶,康熙隹制有前型。雍乾谬擅玫瑰代,寡见商胡眼未青。欧人瓷书谓雍乾为玫瑰类时代,彼所谓玫瑰即此谓“燕支水”也。实则此釉远起明代,清则已盛于康熙。余蓄有康器十余事可证,雍乾特发扬光大耳。唯康用浓泑,淡者更鲜艳适俗目。然淡有仿造赝品,浓则绝作,未睹伪制,此其异也。

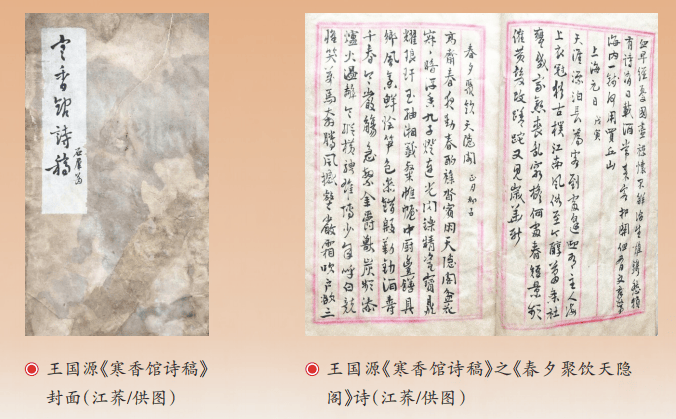

在杨庶堪诗集中,时见王仁泉其人。王仁泉即王国源,四川西充人,后任四川省博物馆研究员。他曾有一段时间与杨庶堪同时寓居上海,并师事杨庶堪习诗。王国源有诗集《寒香馆诗稿》,是一本未刊手稿,其中一首作于民国戊寅(1938)春节期间的诗《春夕聚饮天隐阁(正月初五)》,写在杨庶堪居宅“天隐阁。”宴聚所见,瓷器精美,字画古雅,川味丰醇,是少见的一首外客描绘杨庶堪上海生活的诗。以下略录诗的前半部分,可窥一斑:高斋春夜动春酌,杂沓宾朋天隐阁。盆花寂寂暗浮香,九子灯连光闪烁。精瓷宝鼎耀琅玕,玉轴湘签灿帷幄。中厨丰饍具乡风,烹鲜烩笋色参错。殷勤劝酒寿千春,寒严觞急繁金爵。兽炭频添炉火温,辞言纵横骋雄博……

杨庶堪逝后5年,留蜀未返清华的吴宓,在日记中也记了一则关于杨庶堪研究瓷器的事:“1947年12月20日,文德阳言,昔年杨庶堪曾函任鸿隽,谓曾见康熙朝瓷制酒盏,已有‘金陵十二钗’之名,可见此名不始于曹雪芹之《石头记》一书。任以函寄示胡适。胡未作答。云云。”

任鸿隽是川东人,任过四川大学校长。杨庶堪从瓷器上的这个冷僻发现,看来不仅难住了任鸿隽,还难住了对红学颇有研究的胡适。

杨庶堪心血所聚的这些“精瓷宝鼎”“玉轴湘签”,在他逝后8年的1950年,由他的儿媳李立芳将“杨庶堪收藏的五十箱文物书籍,捐献给重庆市人民政府”。

八、一篇佚文

中华书局出版的《朱执信集》中,有一封1920年2月朱执信的《致杨庶堪函》。编者注解云“杨庶堪致朱执信函,原载于《建设》杂志第二卷第二号”。笔者循此线索,找到了杨庶堪致朱执信函件的全文。检对2015年中华书局出版的《杨庶堪集》,知该函系《杨庶堪集》失收的一篇佚文。时间为1919年12月30日,内容主要谈论戏曲文学、文言与白话文,兼及政事等。函文较长,限于篇幅不录。

本文内容系原创

转载请注明:“来源:方志四川”

来源:四川省地方志工作办公室(原载《巴蜀史志》2025年第3期)

作者:江 荞(四川大学历史文化学院在读博士生)

发表评论 评论 (0 个评论)