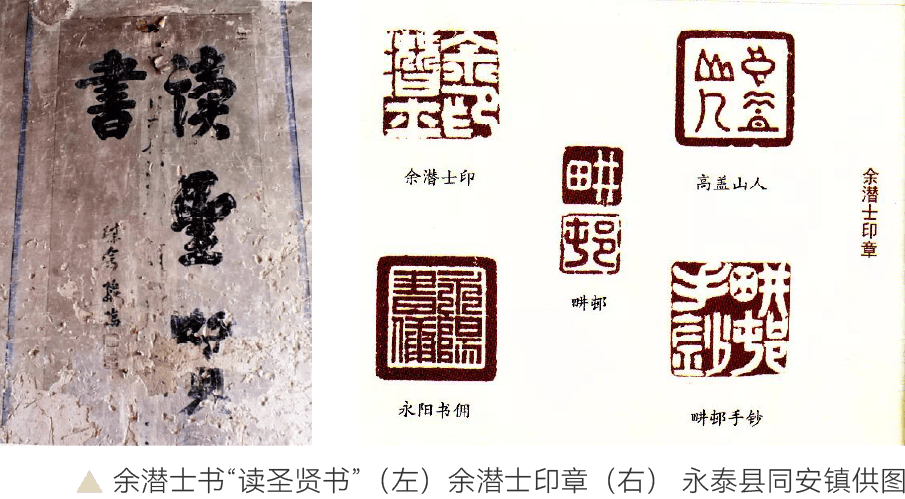

余潜士(1784-1851),字时缵,号耕邨,永泰同安人。青年时偶读《近思录》,深受程朱理学影响,遂踏上研习理学之路,终成清代福建有影响力的理学家。1851年,余潜士去世,朝廷特赐进士出身,授文林郎,入祀福州乡贤祠并配祀孔庙。其遗著汇编成《耕村全集》刊行。

余潜士的一生十分平淡。读书、教书、著述几乎就是他的全部生命。

余潜士家境贫寒。父亲去世得早,少时母子二人相依为命,寒微孤苦,备历艰辛。他回忆,小时吃不饱饭,常上山采野菜充饥。野菜难以入口,母亲把一只小咸鱼用火烤干,手折三片,分给兄弟三人。穷人的孩子早当家,余潜士从小刻苦,长大以后,学问人品师友交口称赞。道光五年(1825),余潜士被鳌峰书院推举为“拔贡第一,冠诸十郡”。

但学问好,不等于科场顺利。余潜士屡试不第,60岁才考中举人,去世后被特赐进士,后来又入祀福州乡贤祠,并配祀孔庙,享春秋官祭。这是迟到的荣誉。

如果要问余潜士,他的一生除了读书,还有什么事最快乐?那他的回答一定是山水。

余潜士说自己“居常奢愿,每欲蹑陈一斋、徐霞客之游踪,历览天下名山胜概,且得以兼访所未见好人,购所未见好书,诚此生一大快事也”。陈一斋即陈第(1541-1617)。陈第曾赴台剿倭,考察当地风土人情,写下《东番记》。余潜士羡慕跑这么远的人。

其实,余潜士平常很少远游。一生最远的是进京赶考,顺带在沿途观光。这不是真正的旅游。从他留下的诗文看,他的旅迹几乎不离福州。他和魏杰一起登过鼓山,和一群师友爬过于山,仅此而已。他非常想去武夷山:“武夷山水之胜,久萦梦想,览志神游,未知洪涯浮丘,果有佳约否耶?”但最终还是没有成行。

余潜士的山水之乐,几乎全部来自永泰。

余潜士眼中的家乡

余潜士说起家乡永泰,总是充满自豪之情,“吾郡多佳山水,永阳僻处西南隅,幽胜奇崛之境,游屐探之不能尽”,“永阳多层岩叠嶂,清溪曲涧,竞秀争流”。余潜士对永阳名胜如数家珍。“而姬岩、方广岩、方壶岩之胜为尤著。其飞泉悬瀑,峰峦洞壑,层叠深邃”“吾邑之西,有方壶岩,与高盖、姬岩、方广,并以胜概称闽中,昔王总管用文、曹忠节能始诸名公,皆尝登览留题焉”。王总管用文即王翰(字用文,曾任潮州路总管),曹忠节能始即曹学佺(字能始,殉节后追赠“忠节”),二人皆环游永阳,并留下石刻和诸多诗文。

余潜士与高盖山

若问余潜士,永阳山水,哪个最难忘怀?那必是高盖山名山室了。他一说起高盖山,就少见地动情。他与朋友写信,多次提到高盖山。“寒乡相去二十里,有高盖山,岩洞幽邃,磴道千五百余级而上”,然后说,“昔自癸亥(1803)以后,独与山僧居之数载,至今梦魂犹恋恋于清泉白石间也”。

高盖山是余潜士青年的梦。 “自癸亥以后”,是他的青春岁月。癸亥年,他20岁。一个人在名山室读书,晨钟暮鼓,与山僧共处,一读就是4年。4年后下山,初试啼声,考中秀才。

他跟妻兄黄道容说,每当他回忆名山室的日子,就像在做一场游仙梦,“弟追忆前在高盖时,仿佛尚如游仙之梦耳”。离开名山室后,余潜士去鳌峰书院读书。平日读书,读着读着,又想起名山室,“读周濂溪《静思篇》,因忆及高盖故山”。他希望自己能豹隐名山,享受云润书卷、岩泉入梦的日子——

名山希豹隐,几度阅阴晴。

书卷经云润,岩泉入梦清。

远游暌素志,旧学误劳生。

览物重兴感,残春鸟乱鸣。

他在《读书高盖山》诗序中回忆道,“嘉庆癸亥至丙寅,予独学山寺中,磴道有一千五百余级”。他念念不忘名山室古道,那一千多级刻满宋人名字的石阶。他尤其不能忘怀,一卷在手,远看紫气、近观泉石的日子——

高盖嵯峨紫气浮,每逢泉石倍情留。

放怀把卷忘言处,山自青青水自流。

他后来专门写了一篇千字长文《高盖山记游》,深情地说:“时复追忆,历历在目,天下有至乐之境,身处之几若相忘。及事过境迁,辄系思不能置者,类若此欤?”厉鹗云:“相见亦无事,别后常忆君”,余潜士和高盖山,殆若此乎?

余潜士与姬岩

姬岩在永泰白云,古名“鸡岩”,传仙人炼丹于此,丹成令五鸡守卫,故而得名。后世音讹为“姬岩”,附会为闽王葬姬之所。姬岩云雾缥缈,奇峰怪石,诡丽多姿,历代文人竞相登临。谢肇淛、曹学佺均有题刻,状元王仁堪曾远道来访,而林纾更是多次以姬岩入画,晚年念兹在兹。

余潜士多次来姬岩。他来姬岩,一半是因为妻子的缘故。余妻黄氏是白云人。余潜士来白云探亲,总是忍不住要上姬岩。姬岩给余潜士留下很深的印象,他给黄道容写信:“姬岩泉石,寤寐不忘。”余潜士经常向师友推介姬岩,以致他的老师陈庚焕说:“永阳山水之胜,余梦寐以之,终当裹粮襆被,从时缵于方广、姬岩、方壶、高盖间。”“时缵”是余潜士的字。余潜士有一首《重游姬岩》——

此地高人往,当年大业存。

风埃多岁月,眼界旧乾坤。

叠嶂摇云海,疏梅枕石根。

登临有余绪,萝薜几回扪。

诗中的“高人”,是黄文焕。黄文焕(1598-1667)是白云人。黄文焕考中进士后,当过翰林院编修,后因黄道周牵连入狱,在狱中写就《陶诗析义》和《楚辞听直》等著作。黄文焕对姬岩有独到的体会。他说,山水之奇,要么幽邃,要么险峻。但险峻的易流于逼仄,幽邃的易显得凄惨。只有姬岩能兼二者之长,险峻却不逼仄,幽邃却不凄惨。

黄文焕在姬岩有书斋曰“鬟翠楼”。余潜士来姬岩,鬟翠楼犹在,但斯人已往。天还是那时的天,山还是那时的山。风扬起的尘埃里,藏着多少晨昏的往事。远处山峦重叠,近处云海摇荡。云来,山如眉黛,青青一发;云去,山势峥嵘,骨相嶙峋。几株疏梅,斜倚着石根,花瓣上还凝着昨夜的清露。余潜士站在姬岩高处,想起古人今人俱如流水,人的一生何其短暂,一个人的指尖能几次牵住这岩壁上垂落的萝薜?

余潜士与同安

但永阳诸地,余潜士最熟悉的还是同安。同安古称“辅弼”,余潜士生于斯,长于斯。他自己说:“予世居永阳之西山乡曰辅弼,离邑六十里。”同安的山水,余潜士最为熟悉。从小长在这里,同安大大小小的景点,他都去过了。樟板、云台山、蓝田山、蓝田观、紫云岩、长安寨、辅弼岭、龙井、芹草洋、官田里,他或有诗,或有文。

樟板是余潜士老家。家门前,余潜士手植的朴树已亭亭如盖。他在老家写有两首《山居杂咏》——

一片青山阅古今,闲花开落本无心。

不知春事留多少,时有珍禽送好音。

衡宇环将木石邻,眼中云物与时新。

陶然一卷南窗下,便是羲皇以上人。

余潜士在老家有书斋“务本堂”,藏书千余卷。经史子集、诸子百家,乃至医方医书,靡不尽有。他在老家最快乐的还是读书,“陶然一卷南窗下”,对于读书人来说,有书在手,夫复何求? 他也会去周边的村子走走。有次他走了很远的山路,去同安高山上的村落芹草洋——

芹草洋

山径历崎岖,渐得坦平路。

云日半阴晴,阴和被春树。

远岫望微茫,近嶂叠回护。

忽闻鸡犬声,知有人家住。

林壑起炊烟,作息自朝暮。

村农语依依,此中得深趣。

走在山间的小路上,脚下尽是坑洼与碎石,每一步都得格外小心。不知绕了多少道弯,踩过多少块松动的岩石,脚下的路才渐渐平缓起来。抬头看天,云絮漫不经心地飘着,把太阳遮得半明半暗。阳光漏下来的地方,草木绿得发亮;远处的山影像是被淡墨晕染过,朦胧得看不清轮廓。近处的峰峦倒是历历分明,一重叠着一重,守护着古老的村庄。不知走了多久,听到远处的鸡犬声,心才安下来,前面就有人家。再走几步,林壑深处,见到人家的炊烟袅袅升起。山里人,日出而作,日落而息,生活过得简单而有规律。农人相见,停下脚步,聊上几句。话语里带着浓重的辅弼口音,絮絮叨叨说着天气和庄稼。生活的真趣不在远方,就在这有一搭没一搭的生活细节中,就在山里这种不慌不忙的日子里。

除了看自然风光,余潜士也会去寻访名人故居。他去邻村官田里拜访鄢正畿故居——

官田里观鄢节愍遗像

协力撑天义气扬,时违无计奋戎行。

身沦草泽龙方蛰,志逼云霄剑有铠。

旧敕不妨灰烬土,长绳自可系纲常。

易名百世忠肝显,遗像高悬日月光。

鄢正畿曾仕南明。清军攻入福州时,鄢正畿赋诗与家人诀别,诗曰:“日月存天地,彝常照今古。一死毕吾志,岂肯作降虏。上可见高皇,下不愧曾祖”,诗毕自缢而亡。余潜士到鄢正畿故居瞻仰遗像,感叹他在形势无可挽回之际仍勉力支撑。他们像蛰伏的巨龙,虽然落进了荒野草莽,但志气却如匣中的剑,锋芒直逼云霄。当年朝廷的敕令早已化作灰烬,可那根长绳却牢牢系着天地间的纲常。他们就如日月之光,百代犹放光芒。余潜士敬佩这样有气节的人。

山水即性灵

余潜士说:“古人涵养静修,未尝不得力于山水之中。盖扶舆磅礴之气,郁积凝聚,在人则为英贤俊杰,在地则为高岩绝壑、名山大川、诸洞天福地。得一佳胜之境,盘桓寤歌,自与灵府有涵育薫陶之助。”这是余潜士的夫子自道。余潜士和永阳山水,不仅仅只是“相看两不厌”——永阳山水是他性灵的一部分。

永泰县委宣传部出品

编辑:叶宇婧

发表评论 评论 (2 个评论)