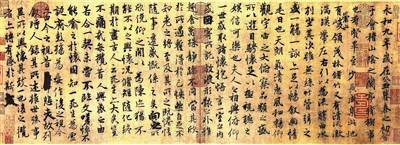

王羲之《兰亭序》

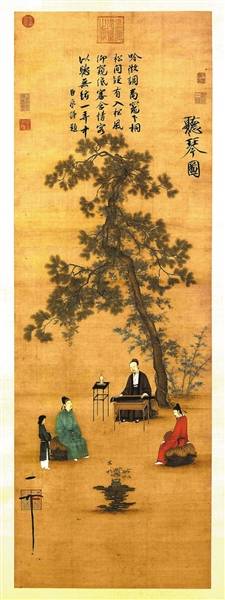

赵佶《听琴图》

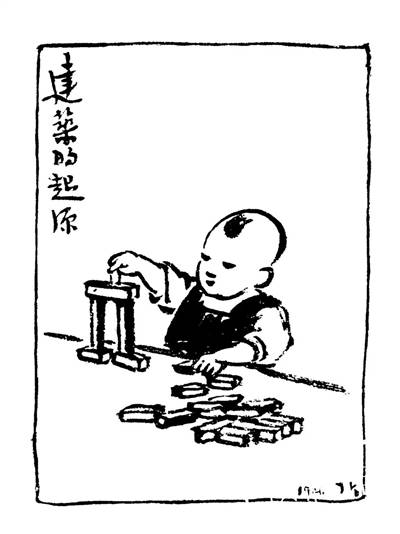

丰子恺《建筑的起源》 选自北京师范大学出版社《谈美育》

审美趣味是我们在审美活动中表现出来的心理定势,它以喜爱或不喜爱的直接情感评价形式,决定对审美对象的取舍。它虽可体现为一定群体的共同审美倾向,却又总是具体地表现为个体的审美偏爱或选择。欧洲有一句俗语:“趣味无争辩”。意思是说,人们对于审美和艺术各有各的趣味选择,这是由于个性差异,没什么客观标准。那么,审美趣味是怎么形成的?又该如何培养呢?这就要从“趣味”这个概念讲起。

“趣味”这个词,是从味觉的意义上发展而来的。在中国美学史上,很早就出现了用味觉来类比审美感受的说法。例如,古代春秋时期有个叫晏婴的人,做过齐国的上大夫,他用羹来讨论“同”与“和”的区别,并认为“声亦如味”,各种音乐要素“相成”“相济”,如“水火醯醢盐梅以烹鱼肉”那样,达到五声之“和”。(《左传·昭公二十年》)魏晋之后,“味”“滋味”“韵味”等概念被用来形容艺术作品的某种审美特性和风格类型,同时,审美欣赏也具有了咀嚼品味的意义。

审美既然是一种品味,那就必然会有不同的偏好。例如,钟嵘首推五言诗:“五言居文词之要,是众作之有滋味者也。”(钟嵘:《诗品》)这体现了对某种文体的偏爱。司空图虽列出了“二十四诗品”,但他最推崇的是“冲淡”一类,体现了追求淡远、含蓄、于自然平和中见深邃意韵的审美趣味,这也就是他所追求的“韵外之致”“味外之旨”。所以,他提出“辨于味,而后可以言诗”(司空图:《与李生论诗书》),不仅是要求对诗要作审美的品评,而且意谓追求一种独特的审美类型或风格。至此,“味”“滋味”“品味”,作为一种审美的概念,已不同于单纯的味觉意义了。

由此可见,审美趣味主要是指审美的选择和评价,体现出某种审美的倾向性,而且由于这种选择和评价包含着鉴别、理解等要素,所以,审美趣味同审美能力是紧密联系在一起的。

人的性格千差万别,由于天性、生活经历和学习经历的不同,会形成不同的性格特征,我们称之为“个性”。正因为人们各有个性,所以我们生活的世界才多姿多彩、生机盎然。从这个意义上说,“趣味无争辩”是有充分理由的。美育需要充分尊重个性差异,鼓励学生大胆表现个性自我,这也是创造力发展的基础。

可能有人会问,既然审美趣味是个性化的,也是“无争辩”的,那么,审美趣味是否还需要培养提高呢?在谈这个问题之前,我们先来看一个例子。

李渔在《闲情偶寄》中曾记下这么一件事:宜兴有位“周相公”“千金购一丽人”,人称“抱小姐”,原来她脚小得无法行走,“每行必由人抱”。这种对“三寸金莲”的嗜好,正是特定时代、特定民族文化、特定阶级的产物,腐朽没落的时代和阶级产生了病态庸俗的审美趣味和审美评价标准。实际上,大众文化中出现的“跟着感觉走”“过把瘾就死”等“娱乐至死”的艺术趣味,也体现了一部分人的人生观。

因此我们可以说,审美趣味的差异性是相对的,有一定的范围,这种范围构成了它的共同性的一面。一方面,它限于审美价值的范围,这就构成了审美趣味的是非标准。当我们说审美趣味时,就意味着对审美价值的肯定和追求。倘若某人缺乏审美价值取向,那么就是缺乏审美趣味;倘若某人喜欢审美价值很低甚至肮脏的东西,那么就是审美趣味低级。另一方面,在审美价值范围内,审美的选择与评价还有高低和广狭之分。对于举世公认的优秀艺术品毫无兴趣,而对模仿性的、较肤浅的娱乐性文艺却津津乐道,是审美趣味不高的表现。

审美世界无限广阔,个人的经验范围总是有限,所以,审美趣味总是有局限性的。倘若只对某一部作品、某一位艺术家的风格或某一种艺术体裁感兴趣,并排斥其他方面,那就是审美趣味过于狭隘的表现。即使对同一审美对象有肯定性评价,但是由于审美对象的意义是多层次的,不同的审美趣味仍有高低、广狭之分。艺术作品的意义一般可分为感觉层面、形式层面和情感意味层面三个层面,能对其各个层面的审美价值作出全面选择与评价的审美趣味,显然要比只限于较浅层面的价值取向水平高、范围广。

审美趣味的形成会受到社会历史条件的深刻影响,一定社会和阶层的人由于生活方式不同,以及由此而产生的人生志趣的不同,使审美趣味具有了时代性和民族性,这就形成了审美趣味的另一种规范或范围的共同性。

作为启蒙思想家和文学家的伏尔泰,他的审美趣味也不能脱离17世纪以来法国宫廷贵族的审美趣味,崇尚高贵、典雅和理性法则,他对莎士比亚的嘲讽与指责正基于这种趣味。他认为,莎士比亚“是一个具有一定想象力的野蛮人”,他不懂规范,不懂合宜,不懂艺术;伏尔泰还指出:“……高乃依的天才比莎士比亚更伟大,正如贵族的天才比百姓的更伟大。”(雷纳·韦勒克:《近代文学批评史》第一卷)显然,伏尔泰不仅是站在法国人的民族立场,而且是站在古典主义的美学立场来作这种评价的。

与伏尔泰相比,歌德显然更具有近代艺术的审美趣味,虽然他是个德国人,却仍对《哈姆雷特》极为赞赏,他说:“我认为从来没有人创造过这样杰出的剧本。”(王元化:《王元化集·卷三·莎剧解读》)鲁迅把传统戏曲中简单化解社会矛盾冲突,用一个美满的结局来“安慰观众”的大团圆称为“团圆之趣”,并作了严肃的批判。这也是对传统审美趣味的一种反叛,体现了一种新的审美趣味,这种趣味与“五四”的时代精神是一脉相承、息息相通的。

审美趣味有民族的差异性,这种各民族之间的趣味差异又意味着本民族成员之间的相似,它是某一民族的成员在审美价值取向上的趋同性,与这个民族的整体文化性格相一致。同样是山水诗人,中国的谢朓、陶潜、王维等人,喜欢把内心的情感引向自然,顺从自然,而获得怡神平和的审美感受;英国的华兹华斯、柯勒律治等人,却倾向于把内心的情感注入自然,主宰自然,而获得激情洋溢的审美感受。中国的古典戏曲较注重言情,故而形成了歌舞化的表演特色;西方的古典戏曲较强调对行动的模仿,所以情节、人物与场面的再现性较为突出。这些都体现出不同民族各自具有的审美趣味的共同性。

中华民族具有悠久深厚的艺术文化传统,其中凝聚着优秀的中华美学精神,学校美育应该在吸收全世界优秀审美文化成果的同时,更加注重弘扬中华美学精神,增强学生对中华民族的认同感和自豪感。

分析了审美趣味的一些社会、历史、文化内涵之后,我们就可以清楚地认识到,审美趣味是有高低之分的,美育的重要任务就是要在尊重学生个性的基础上,提高他们的审美趣味。

首先,美育所选用的艺术品应该是适合学生接受能力的优秀经典作品。因为优秀经典作品是经过长时间的检验,浪里淘沙选出来的精品,而且在历史传承过程中被不断赋予新的审美和人文意义。例如,中国的第一部诗歌总集《诗经》,诞生于公元前6世纪前后,之后不断有对它的注解、阐释和评论,这些都影响到后人对《诗经》里各篇诗作的意义的理解和价值评判。伟大艺术作品的意义不是仅仅存在于单一的文本中,而是存在于一条不断积淀意义的历史长河。《诗经》的审美和人文价值就是这长河积淀的产物,它因此而厚重,而且这条河还要流向远方。

音乐经典也是如此。贝多芬的《第五交响曲》起初是一份乐谱,经过历代指挥大师和优秀乐团的演绎,经过音乐版本学、音乐史、音乐美学、音乐评论等多角度的不断考证、修订、注解、阐释和评论,其内涵越来越丰富,审美和人文价值也早已超出原初乐谱本身。

其次,审美趣味是在比较和鉴别的过程中提升起来的。英国经验主义哲学家休谟在《论趣味的标准》中写道:“一个人唯有习惯了观察、审视与衡量某些在不同时代、不同国家中都受到赞美的作品,才能鉴别展现在他眼前的作品的优点,判定它在天才之作当中的恰当等级。”所以,经常对各种审美类型和特征作比较与鉴别,对各种艺术作品优劣之处进行区分与评价,确实有助于审美趣味的敏锐和提升。

再其次,要注意方法,循序渐进地培养学生较高的审美趣味。优秀经典作品由于比较厚重,往往比较难懂,学生不太容易马上感受到欣赏经典作品的乐趣。这就需要教师选择一些比较容易被接受的优秀作品来让学生欣赏,让他们一点儿一点儿地感受到经典作品的伟大和有趣。高雅审美趣味的形成是一个漫长、循序渐进的过程,民间流传的“三代会穿衣,四代会吃饭”或者“两代学吃,三代学穿”等说法,讲的也是良好审美趣味形成的长期性。当然,如果儿童从小接受良好的美育浸润,审美趣味是可以得到显著提升的。

(作者系杭州师范大学教授、教育部高校美育教指委副主任委员,著有《谈美育》等)

《中国教育报》2025年09月05日 第04版

作者:杜卫

发表评论 评论 (1 个评论)