8月27日晚,“南方的绽放——2025广州诗歌之夜”诗歌晚会在广州人民艺术中心成功举行。当天上午,中外诗人参观了广州鲁迅纪念馆。

此次活动由广州市文学艺术界联合会主办,广州市作家协会、广州人民艺术中心承办,旨在擦亮广州作为全国首个“中国诗词之城”的文化名片,打造社会主义文化强国的城市范例。

活动特别邀请了来自世界各地的著名诗人,包括北马其顿共和国新一代诗人代表尼古拉·马兹洛夫,西班牙皇家语言学院通讯院士、洪都拉斯语言学院正式院士罗兰多·卡坦,智利圣地亚哥国际诗歌节主席哈维尔·亚萨孔多尔,哥伦比亚著名诗人李戈,葡语国家佛得角著名诗人、译者费则伯五位诗人访问广州。

此外,《诗刊》主编李少君,中国诗歌学会会长杨克,翻译家、《世界文学》原主编高兴,澳门大学教授、翻译家姚风,翻译家、中国社科院学者戴潍娜等国内诗坛名家也共同参与了此次诗歌盛会的系列活动。

中外对话与诗意共振

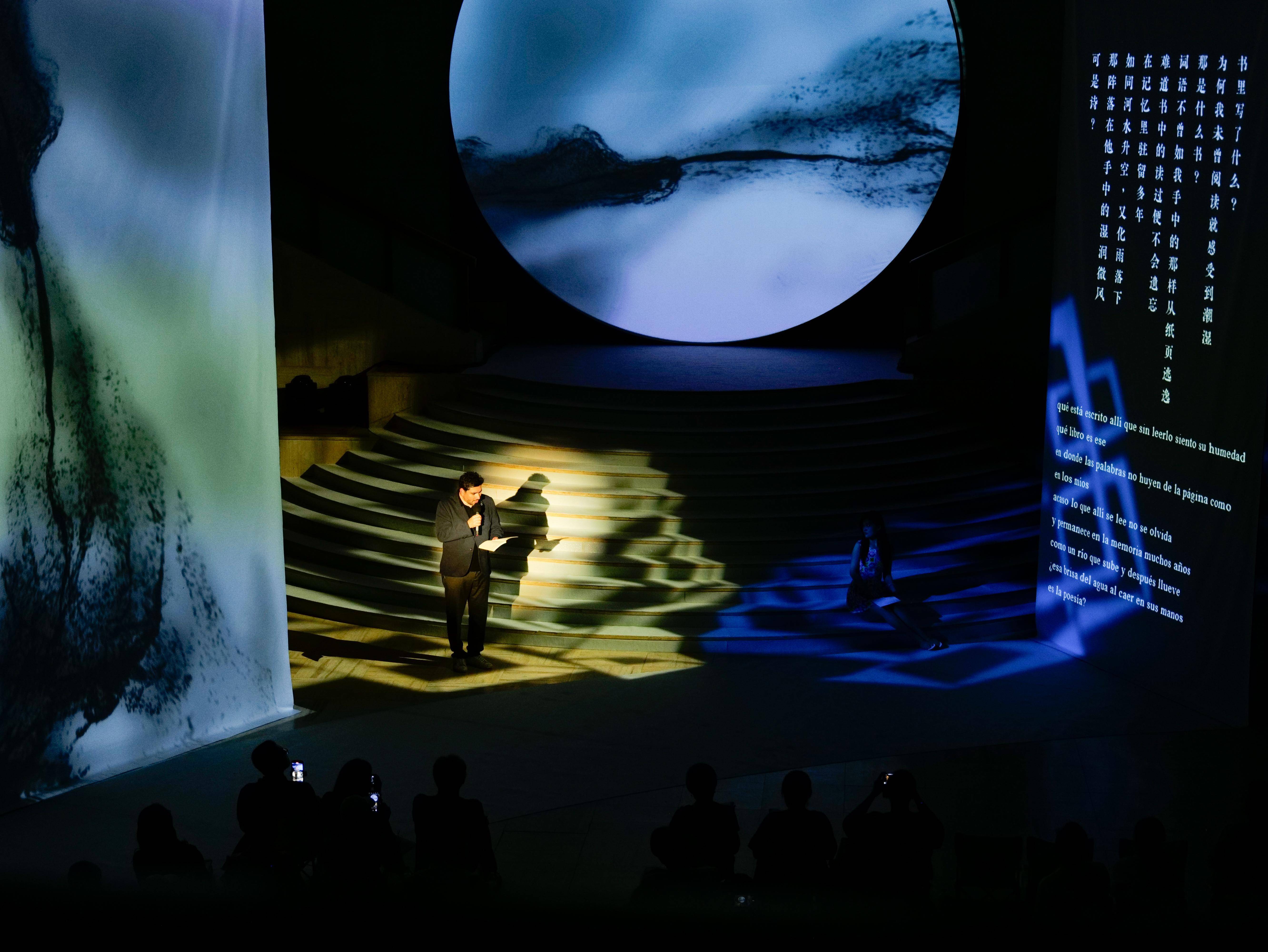

晚会以“山海初声:诗歌里的广州”“风起万象:诗歌里的南方”“云外天光:诗歌里的世界”三个篇章构成,融合多国语言朗诵、粤剧表演、民谣弹唱、舞蹈、合唱与器乐合奏等艺术形式,为观众带来一场层次丰富、耳目一新的视听盛宴。

广州明代诗人屈大均《广东新语·天语》的当代影像化,为晚会拉开帷幕。粤剧《〈牡丹亭〉之游园》,汤显祖的词句在宛转唱腔里重焕华彩。杨克笔下的《花城广场》,在跃动舞姿中化作流动光河。

广州,不只是地图上的一个坐标,更是诗行里不断生长的意象——是汤显祖诗句中的“立地涌千艘”“气脉雄如此”。

南方,是李少君笔下《我是有大海的人》的辽阔,是姚风《大海上的柠檬》中酸涩的明亮。当皮亚佐拉的《自由的探戈》由大提琴与琵琶合奏,东西方的节奏在弦上碰撞。当佛得角诗人费则伯用葡语吟诵《归来》,舞者以肢体演绎流亡与归途。

南方,不只是地理方位,更是一种精神的温度——开放、包容、永远向海而生。

来自不同国家的诗人也登上舞台,依次朗诵了自己的代表作品。尼古拉・马兹洛夫的《新大陆》、罗兰多・卡坦的《我身旁有人读一本汉语书》、哈维尔・亚萨孔多尔的《尼克鲁潘帕》以及李戈的《跨越时空的桥梁》,他们带着巴尔干半岛的冷峻、加勒比的热情、安第斯山脉的高大、拉美大陆的哲思跨越山海而来,令观众感受到世界诗歌的丰富多彩和文化的多元融合。

世界诗人群像《诗歌共和国》则将木刻版画和影像制作相结合,鲁迅的野草、李白的月光、阿多尼斯的沙漠汇聚成人类共同的诗性图腾,展现了全球诗人共同构建的诗歌家园。

擦亮广州“诗词之城”的文化名片

2025年4月,广州获中国诗歌学会授予的首个“中国诗词之城”称号,标志着这座城市的诗意传统在当代焕发全新活力,成为诗歌文化的重要地标。

本次“2025广州诗歌之夜”,广州市作家协会首次邀请五位不同国籍的外国诗人同时到访广州,是广州作为“中国诗词之城”的又一次世界发声。

活动期间,外国友人还前往广州鲁迅纪念馆、陈家祠、永庆坊、广州图书馆、广东文学馆等广州文化地标采风,深入感受广州的历史文化底蕴,并与本地文学爱好者进行诗歌交流。

正如此次国际诗会的召集人、艺术总监、诗人黄礼孩所言:“广州诗歌之夜是广州新的诗歌星座,照亮城市的面容,温暖更多的心灵。此项活动是地域性与世界性的交融,是国际视野与本土关怀的交织,是生活美学与人文地理转化的诗性对话。”

“国内外诗人走街穿巷,感受老广州的新味道,也参观珠江新城新的文化空间,体会别样的地方风情。此次诗会是在地性的国际化,诗歌在此不仅是异质文化的叠加,也是世界诗歌地图上的共时性场所。在南方的土地上,诗意的花蕾应是我们这座城市日常的绽放。”黄礼孩说。

“南方的绽放——2025广州诗歌之夜”以新颖的创意与丰富的内容,为市民与诗歌爱好者献上了一场难忘的文化盛宴。观众黄女士分享道:“今晚的诗会精彩绝伦,外国诗人的现场朗诵令我印象深刻。我发现,诗歌具有直抵人心的力量,纵使各国语言不同,情感与心灵却彼此相通。”

文 | 记者 熊安娜 通讯员 阙鲁林 李梓沐

图 | 主办方提供

发表评论 评论 (3 个评论)