在历史的长河中,常常会有一些看似偶然却又极具意义的巧合,让人感到惊叹。康熙年间,湖南韶山的一位书生写下了一首诗,或许他当时并没有意识到,这几句平凡的诗句竟会与未来的伟大领袖紧密相连。这个事件和人物的背后,藏着一段历史的惊人巧合,这位伟人是谁,诗句里写的又是什么呢?

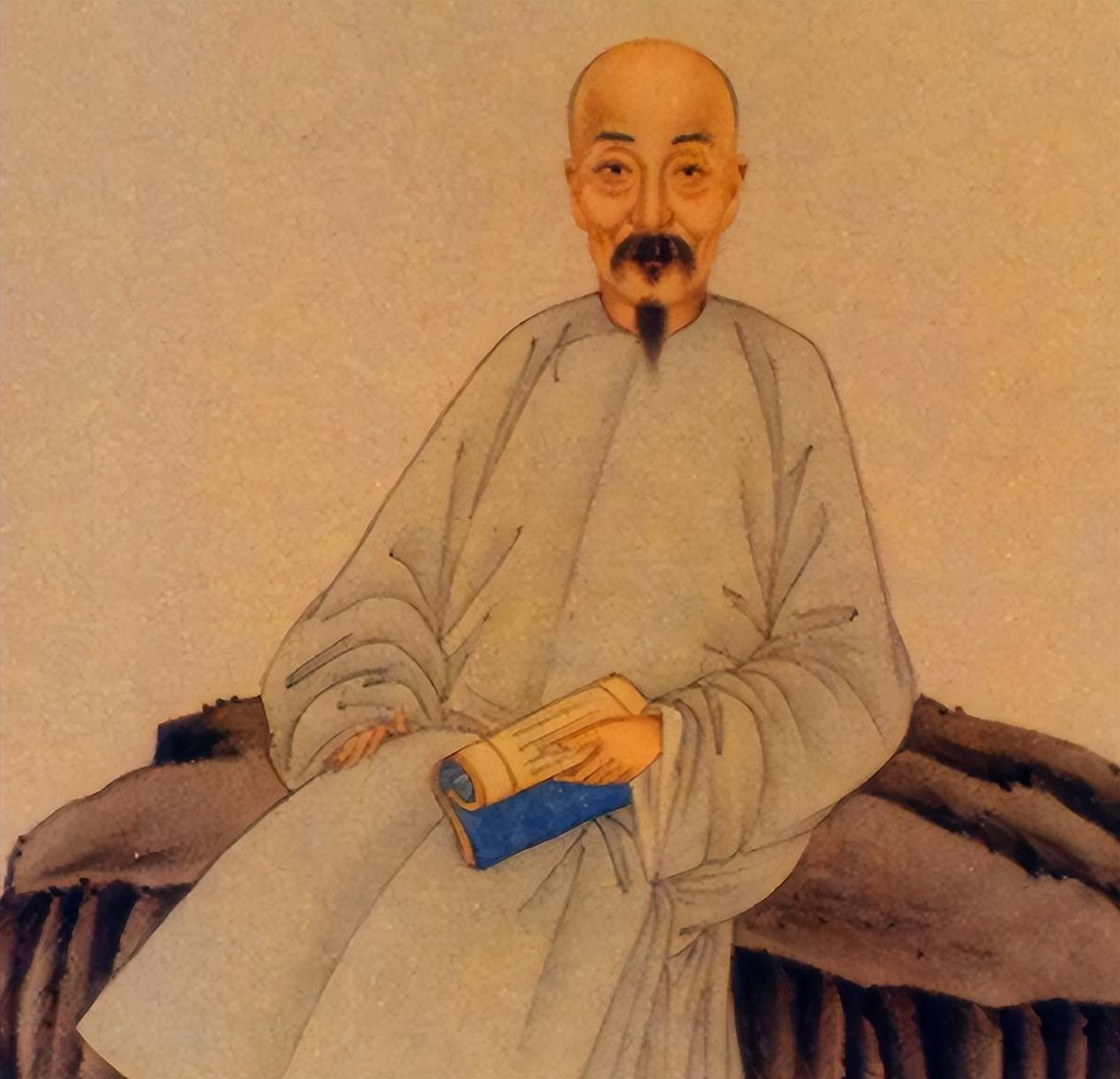

明朝遗民的悲愤与期盼

许国焕,一个心怀家国情怀的人,注定在历史的舞台上留下痕迹。1714年,康熙五十三年,许国焕通过了拔贡选拔,本来他可以选择安享富贵,过上安稳的官场生活。然而,身为明朝遗民的他,心中依然难以释怀,无法接受清朝的统治,他坚决拒绝为清朝效力。

许国焕自称“南村老农”,是湖南武冈县人。清兵入关后,许多知识分子表面过着平静的生活,内心却充满对故国的怀念。许国焕便是其中之一。他宁愿放弃仕途的诱惑,也要坚守内心那份对明朝的忠诚。他的心情与众不同,正因为如此,他并不满足于安逸的生活,而是将自己的心声寄托在了文学创作上。

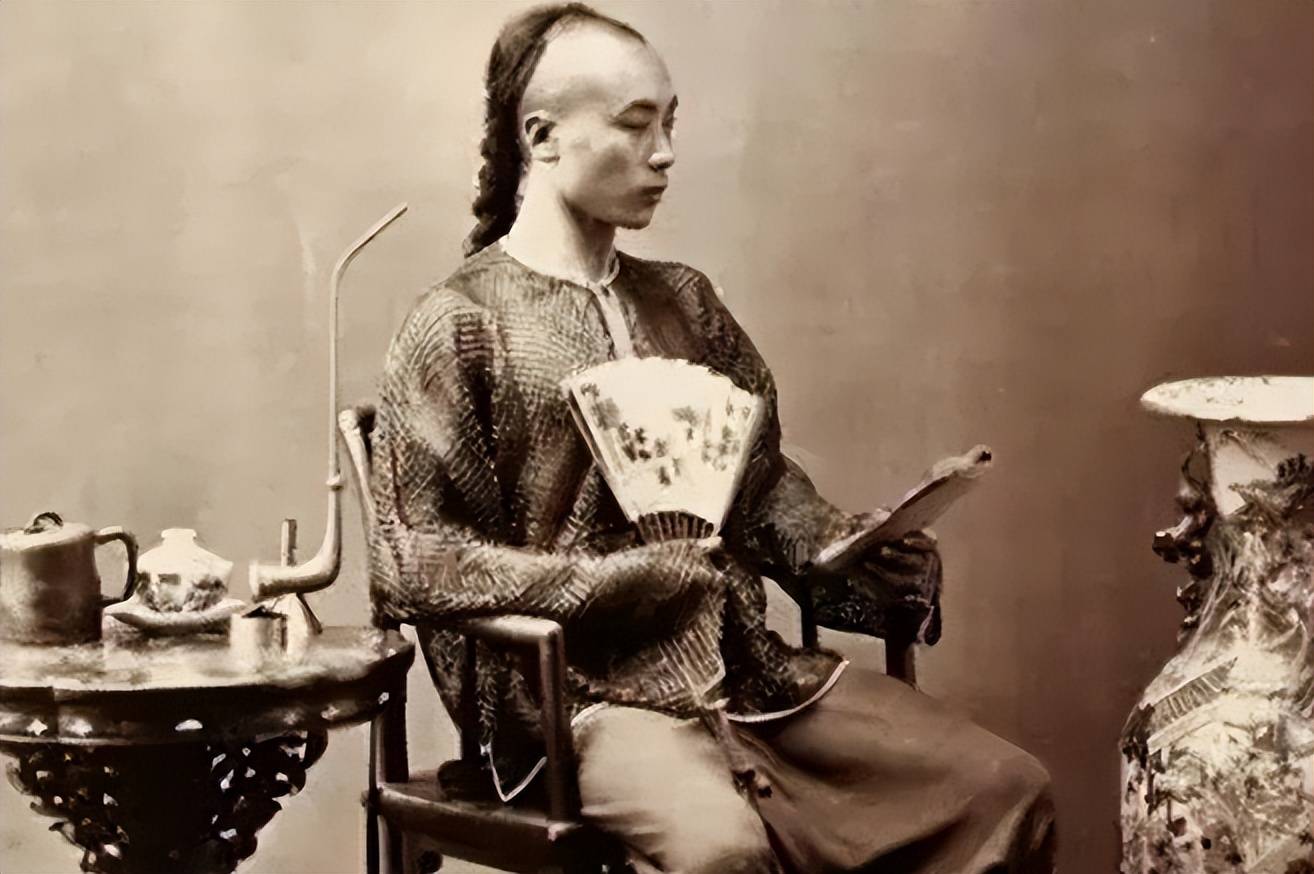

有一天,许国焕游历至风景如画的韶山,当地流传着一个古老的传说——很久以前,一位姓韶的女子修炼成仙,最后凤凰衔着天帝的诏书来接她上天。这个动人的故事打动了许国焕的心,也激起了他内心深处对未来的无限期盼。

站在韶山的山巅,遥望连绵的群山,许国焕感到一股沉重的忧虑涌上心头。虽然大清王朝看似一片繁荣,但他心中却难以放下那段民族的伤痛。他捧起笔,写下了《行渚塘至武帐驿》这首诗,其中有两句尤为引人注意:“何时凤凰来,丹诏召仙媛。”从表面看,许国焕似乎在吟咏韶山的神话,但熟知他的人知道,他其实在通过这两句诗,寄托了自己对未来英雄的期盼,希望某位英雄能如天上的凤凰般出现,带领中国恢复生机,改变命运。

许国焕写下这首诗后,继续游历,默默度过了余生,直到离世。而他或许从未想过,他所期盼的“凤凰”真的会在这片土地上降临。

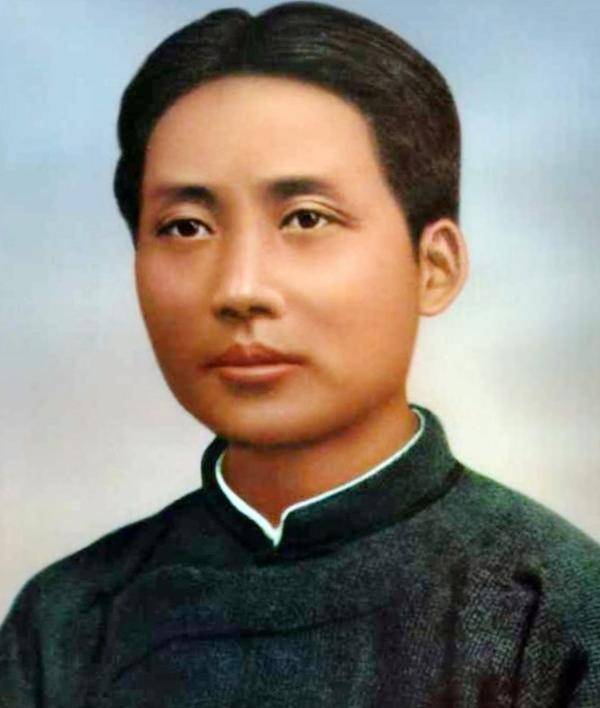

毛主席的崛起

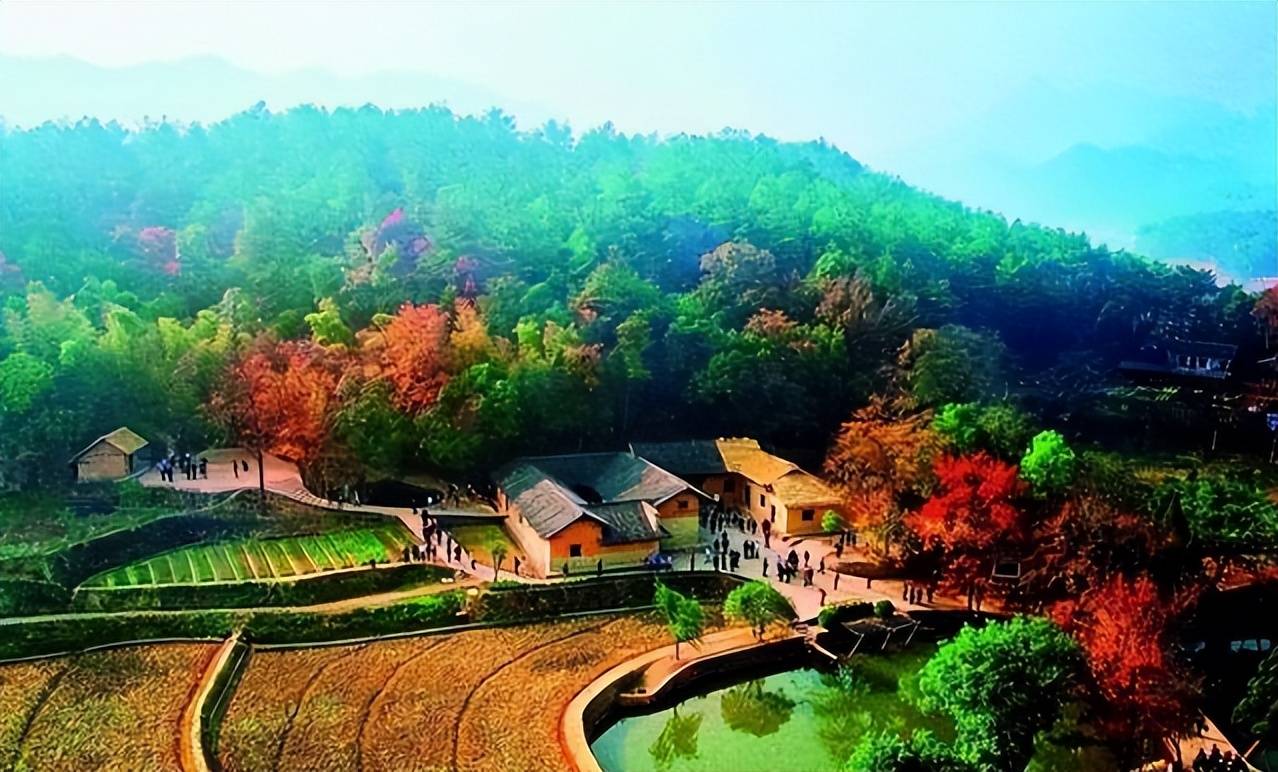

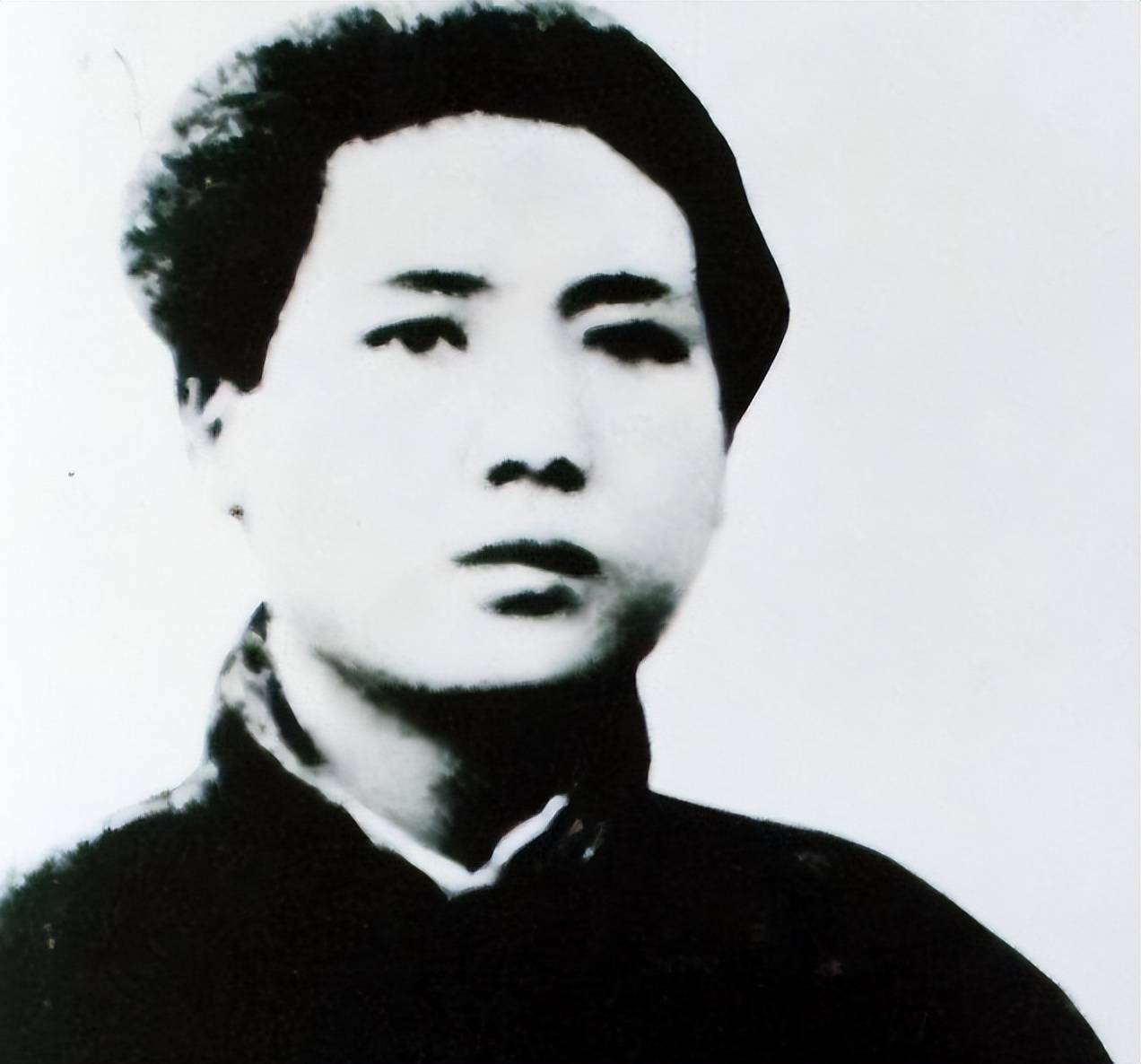

1893年12月26日,湖南省湘潭县的韶山冲,迎来了一位未来将改变历史的男孩——毛泽东。从他诞生的那一刻起,距许国焕在韶山题诗,已过去了约180年。毛泽东的家庭条件在当地属于中等偏上,父亲毛顺生虽然起初贫困,但靠着勤劳与智慧逐渐成为中农,家里拥有几亩田地和一个小米铺,虽然生活改善,但依旧艰苦。

从小,毛泽东就不是一个循规蹈矩的孩子。6、7岁时,其他孩子还在嬉戏玩耍,而他已开始帮家里干农活。8岁时,他被送进了私塾,这个时代的私塾教育死板无趣,主要是背诵《三字经》《百家姓》等。然而,小毛泽东对读书情有独钟,他记忆力惊人,总能轻松记住老师讲的内容。即便如此,他从不懈怠家务,白天在私塾读书,下午又下地放牛、割草、挑水,事无大小都能做得妥当。

13至16岁,毛泽东几乎完全参与了家里的农业生产。那段艰苦的岁月,深深植入了他骨子里朴实与坚韧的性格。与此同时,中国正处于内忧外患之际,清朝摇摇欲坠,列强虎视眈眈,韶山这个小山村也未能完全置身事外。年轻的毛泽东开始接触进步书籍,尤其是《盛世危言》让他对国家命运产生了深刻的反思。

17岁那年,毛泽东决心离开韶山,寻找学问的机会。他在离家前立下誓言:“学不成名,誓不还。”这一句话虽然是少年豪情,但已预示着他不甘平凡、渴望改变的雄心。虽然当时的他可能还无法预见自己未来的伟大,但心中已埋下了为国为民奋斗的种子。

命运的革命先行者

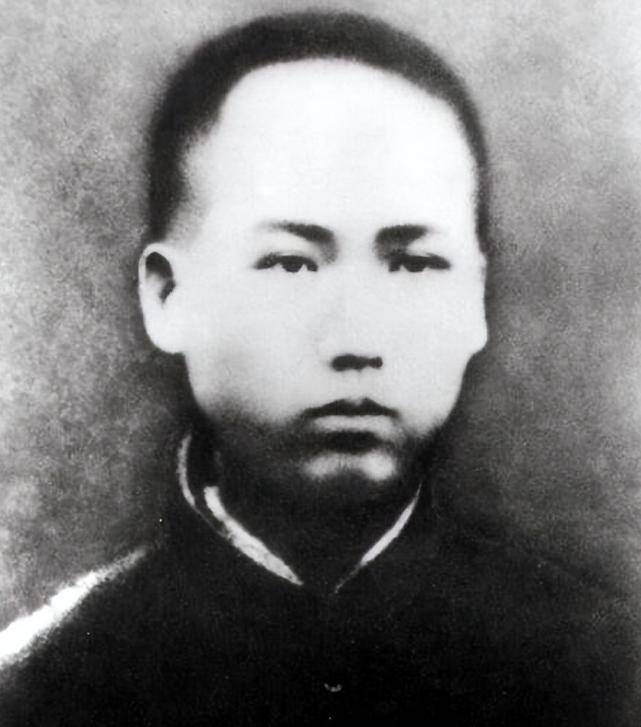

毛泽东离开韶山后,开始了漫长的求学与革命之路。经过湘乡、长沙、北京等地的求学与磨砺,毛泽东逐渐找到了自己信仰的方向,并确立了明确的政治目标。1921年春节,他回到了阔别已久的家乡韶山,这时的他已经不再是那个怀揣梦想的少年,而是一个有了坚定革命信念的青年。

在他回到家乡的这段时间,毛泽东深感乡村的贫困和不公,加深了他改变现状的决心。1925年至1927年,毛泽东发表了若干具有开创性的著作,提出了关于中国社会阶级状况的深刻分析,这些思想为中国革命提供了理论指导。

毛泽东的革命之路充满艰辛与挑战,但他始终没有放弃理想。他总结出适合中国国情的“农村包围城市”的战略,并带领中国革命走向胜利。这条革命道路,看似曲折,却是最适合中国当时状况的路径。

1959年6月,毛泽东回到了多年来未曾踏足的家乡韶山,站在这片曾养育他的土地上,他一定充满感慨。从韶山的贫困农家到中国的最高领导人,毛泽东不仅实现了自己的理想,也完成了民族复兴的伟大使命。

历史的奇妙交汇

许国焕和毛泽东,尽管身处不同的时代和背景,但韶山这片土地却将他们奇妙地联系在了一起。许国焕的诗中表达了对英雄的期待,而毛泽东的崛起,似乎正是对这一期盼的回应。毛泽东就像是许国焕诗中所期待的“凤凰”,带来了改变中国命运的力量。

今天,韶山已成为革命纪念地和爱国主义教育基地,吸引着成千上万的游客前来参观。在这里,除了缅怀毛泽东的伟大成就,人们也常常回想起许国焕那首充满预见性的诗。韶山,这片曾经孕育伟人的土地,见证了两个时代的历史交汇,也见证了中华民族从屈辱到自立自强的伟大历程。

发表评论 评论 (2 个评论)