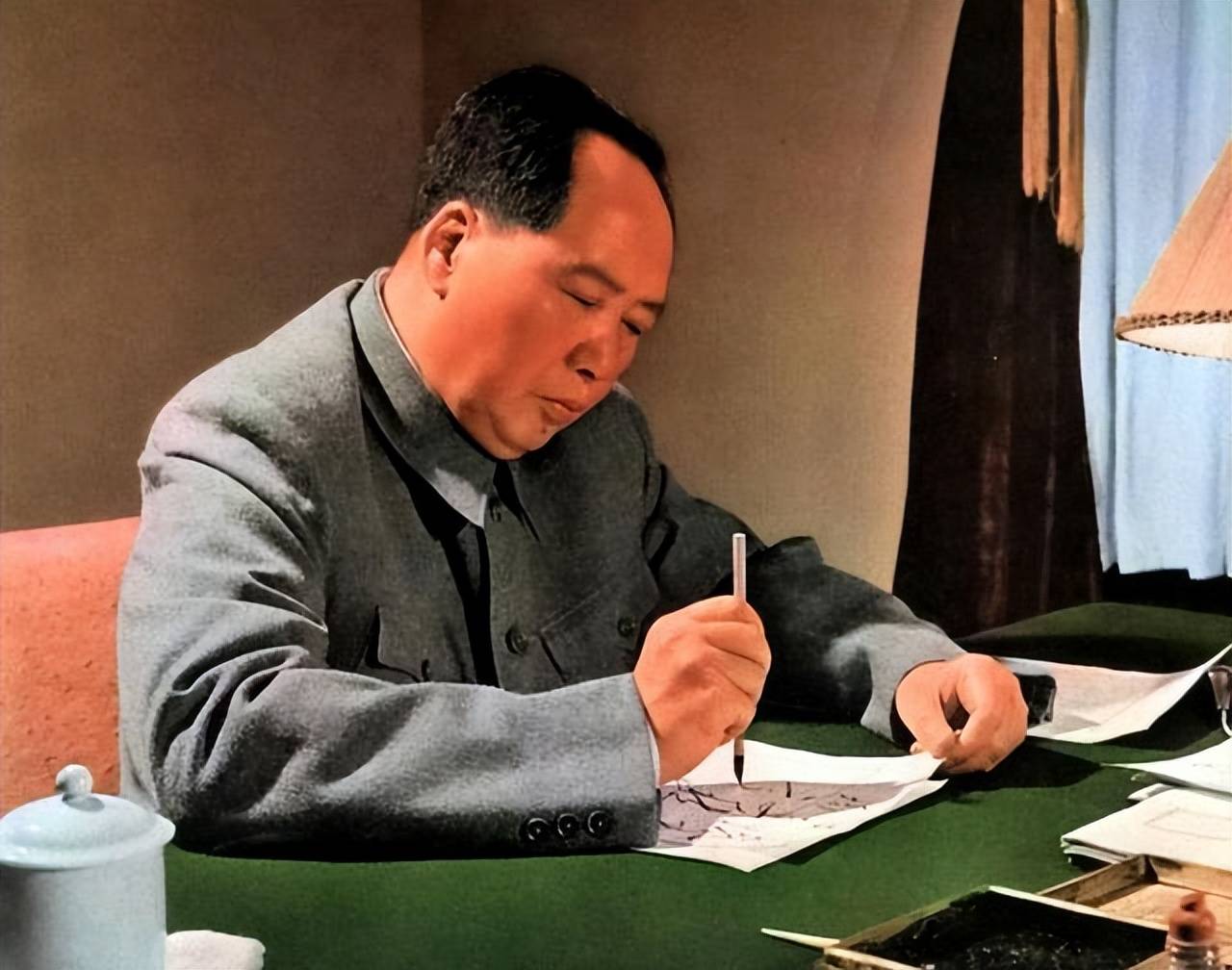

毛主席不仅是中国历史上的伟大政治家,也是公认的文坛巨匠。无论是他的诗词,还是文章,都充满着极高的文学造诣,有着深远的影响。有人曾说他凭借文房四宝打败了国民党的四大家族,这无疑强调了毛主席在文艺领域的卓越成就。

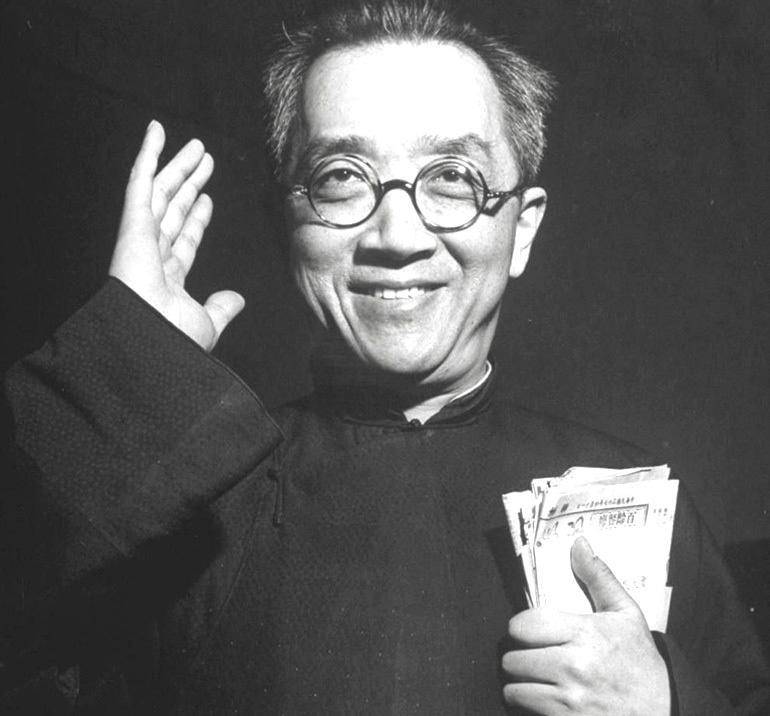

然而,胡适对毛主席的评价却有些复杂和多变。他曾四次就毛主席的文章和诗词发表评论,既有赞扬也有批评,有时则表现出不屑。让我们一起来回顾这些评价,看看胡适的立场和观点。

第一次评价发生在1919年,胡适对毛主席的《湘江评论》给予了高度评价。那时,毛主席在湖南长沙创办了《湘江评论》,该刊物致力于传播新思想,毛主席亲自撰写了多篇评论文章。自《湘江评论》问世以来,很快就引起了极大的反响,甚至北京的学者们也纷纷传阅。例如,李大钊阅读后称其为“全国最有分量、见解最深的报刊之一”。胡适也看过毛主席的评论文章,并赞不绝口。他特别提到,《湘江评论》第二、三、四期中的《民众的大联合》一文,眼光远大,议论透彻,是一篇极为重要的文字。而且,他还称毛主席为“我们的好兄弟”,这种赞赏可以看出胡适当时对毛主席的高度认可。

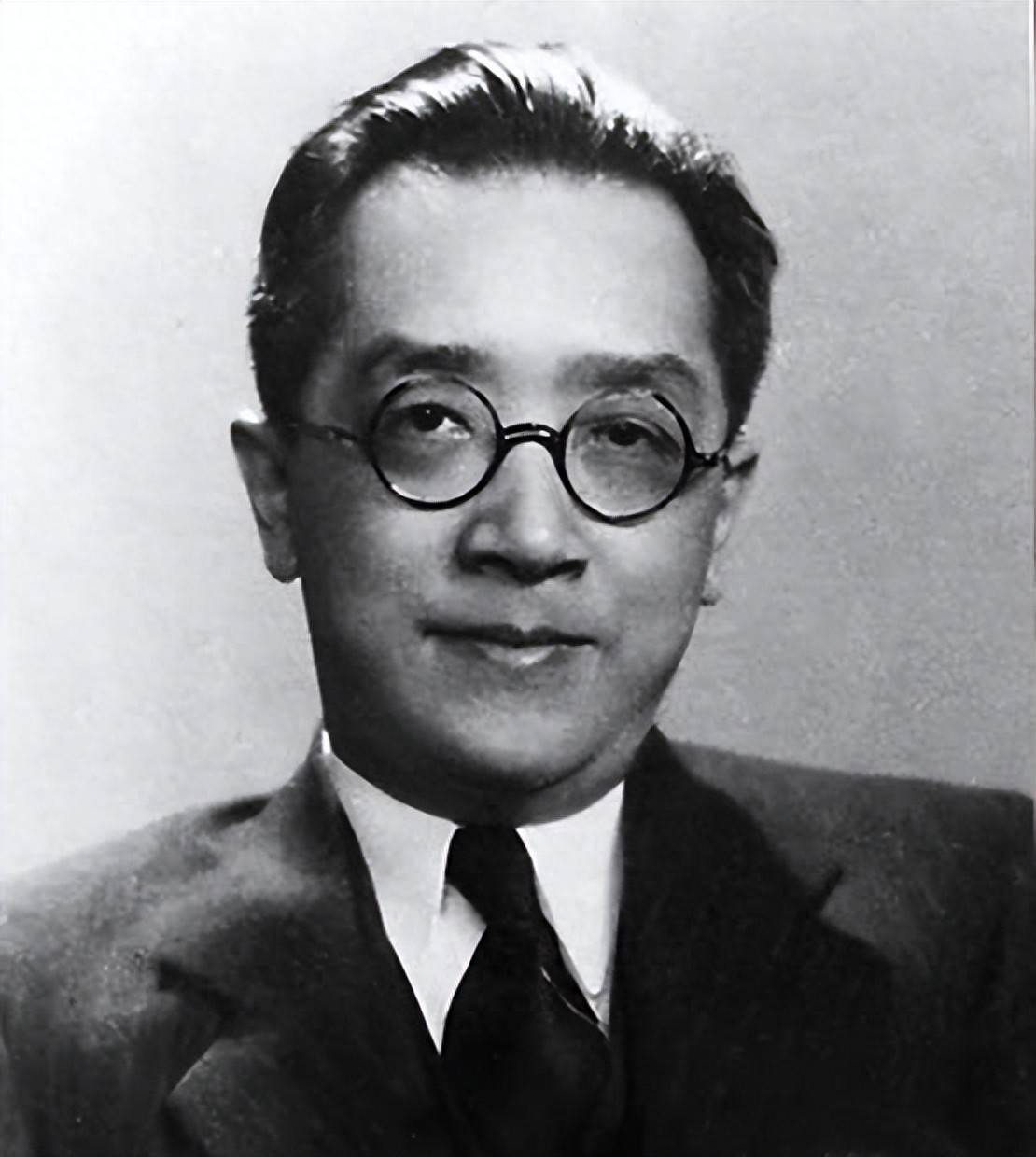

虽然胡适比毛主席年长两岁,但毛主席对胡适始终抱有敬仰之情,经常向他请教问题。后来,毛主席还对斯诺说过,他非常佩服胡适和陈独秀的文章,认为他们代替了他早年崇拜的梁启超和康有为,成了自己的楷模。

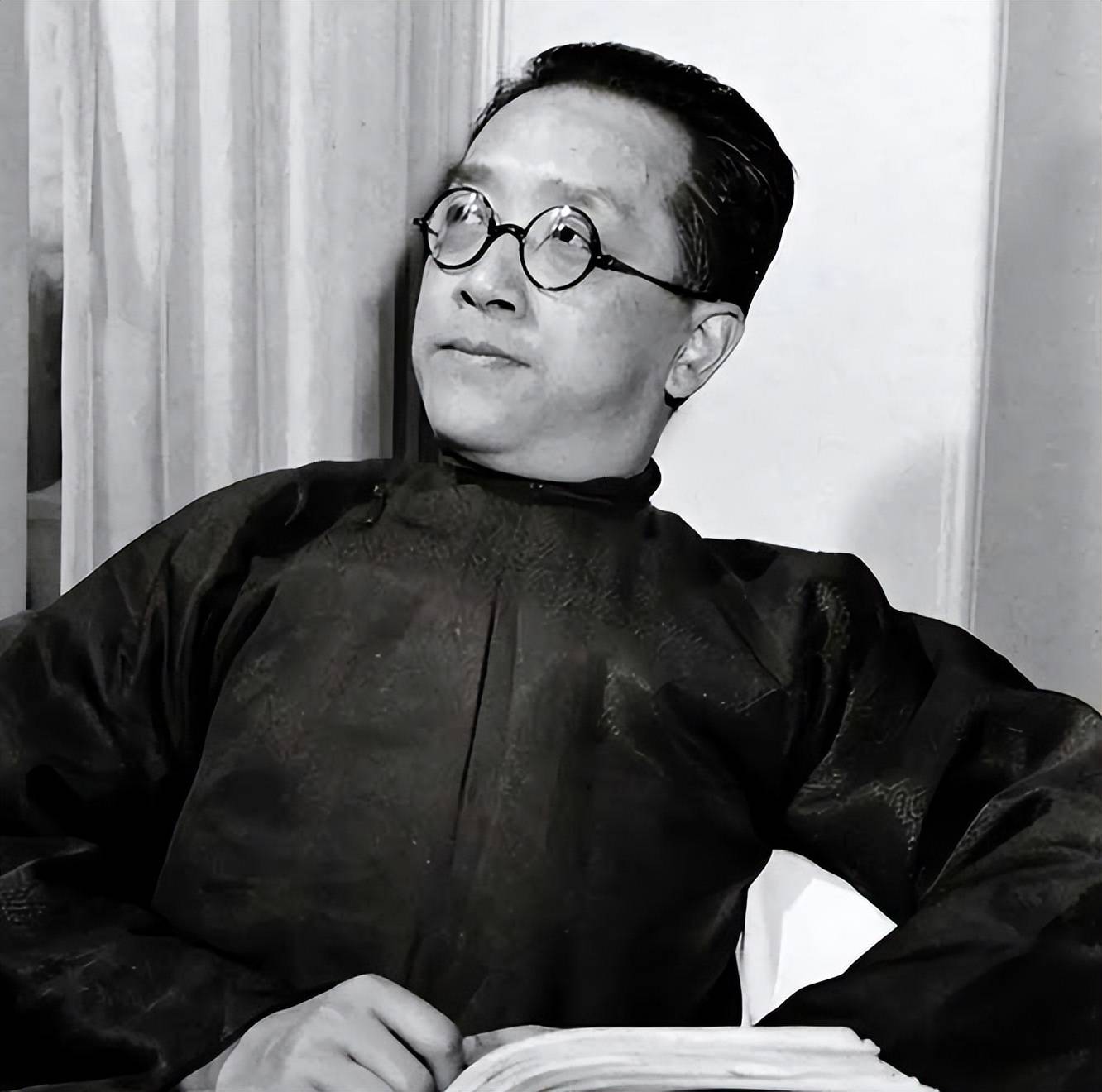

胡适的第二次评价出现在1941年,评价对象是毛主席的诗词。当时,胡适正在美国担任中国驻美大使,偶然在《华侨日报》上看到了一篇关于毛主席与朱德的诗词的文章。胡适在读后专门将这篇文章剪下来,夹在日记本里,并做了评价。毛主席的诗词《七律·长征》和《清平乐·六盘山》都是脍炙人口的经典之作,朱德的三首诗则相对较少为人知。胡适在评价时提到,毛主席的诗词“还可看”,而朱德的诗则“太坏”。他认为,这些新人物偏要模仿旧体诗,实在让人难以理解。

胡适的评价其实是有些主观的,因为作为一个传统文人,他更注重诗歌的文化韵味。毛主席的诗词具有豪放的风格,不仅有气势,还充满意境,而朱德的诗则直接表达个人情感,缺乏文学的细腻和韵味。因此,胡适更倾向于赞扬毛主席的诗,而对朱德则有所贬低。

胡适的第三次评价出现在1959年,涉及到毛主席的词作《蝶恋花·答李淑一》。这首词是毛主席为悼念亡妻杨开慧和故友柳直荀而作,词作中充满了丰富的想象力和高远的意境,被誉为现实主义与浪漫主义的完美结合。其词作如苏轼的《水调歌头》般,堪称经典。然而,胡适对这首作品却并不买账,在一篇文章中,他直言不讳地说:“看见大陆上所谓‘文物出版社’刻印的毛泽东《诗词十九首》,真有点肉麻!其中最末一首即是‘全国文人’大捧的‘蝶恋花’词,没有一句通的!”他的评论主要集中在韵脚问题上,认为词中的韵脚不和谐,甚至认为这首词“没有一句通的”。不过,这样的评价显然带有情绪成分。毕竟,自1954年起,胡适便深受批评,被认为是“反动文人”,因此他对毛主席的文学作品也难免带上了几分偏见。

到了1960年,胡适的态度再度发生变化。当时,他与何炳棣讨论毛主席的《沁园春·雪》和《沁园春·长沙》,胡适直言这两首词“有些句子还不配称为薛蟠体”。何炳棣反驳道,胡适曾经赞赏齐白石的诗,而齐白石的诗就具有“薛蟠体”的特征。面对批评,胡适有些尴尬,最终承认毛主席是“有力的散文作家”。这一转变标志着胡适对毛主席的评价开始变得更加复杂,不再仅仅局限于负面批评。

通过这四次评价,我们可以看到胡适对毛主席的评价经历了从赞赏到批评,再到理解和接纳的转变。胡适作为一位文人,既有着对毛主席才华的认可,也无法忽视两人之间的政治分歧。尽管如此,胡适仍然承认毛主席在文学创作上的独特才华,尤其是在散文方面的成就。尽管有时带有个人情绪的色彩,但胡适的评价仍然具有一定的客观性和深度,体现了他对文学和文化的敏锐洞察力。

发表评论 评论 (1 个评论)