“惟江上之清风,与山间之明月,耳得之而为声,目遇之而成色,取之无禁,用之不竭。”

———苏轼

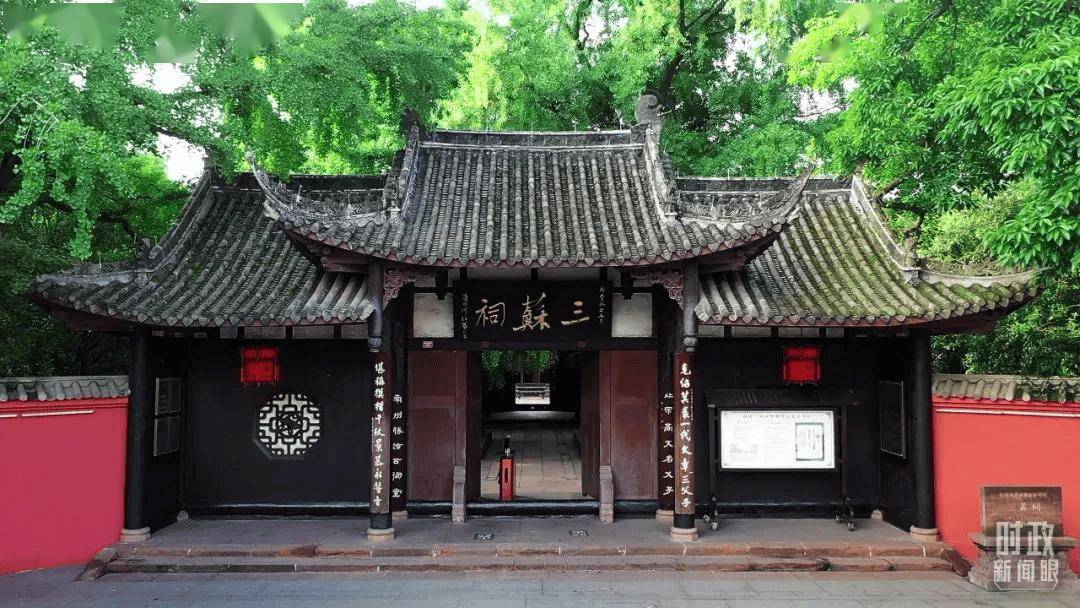

一门父子三词客,千古文章四大家。眉山苏氏,天下闻名。苏轼和父亲苏洵,弟弟苏辙,称为文坛“三苏”,唐宋八大家居其三。三人的文章、诗词都传诵千古。

苏洵本人视野开阔,他指引苏轼博览了儒道诸子经典。正是有了苏洵的教导,才有了后来自由出入儒释道的苏轼。

苏洵对苏轼的厚爱,让他养成了开朗豁达的性格,让他从小感觉自己有一个坚强的后盾,所以苏轼做事从不畏首畏尾,他自信果敢,勇于创新。

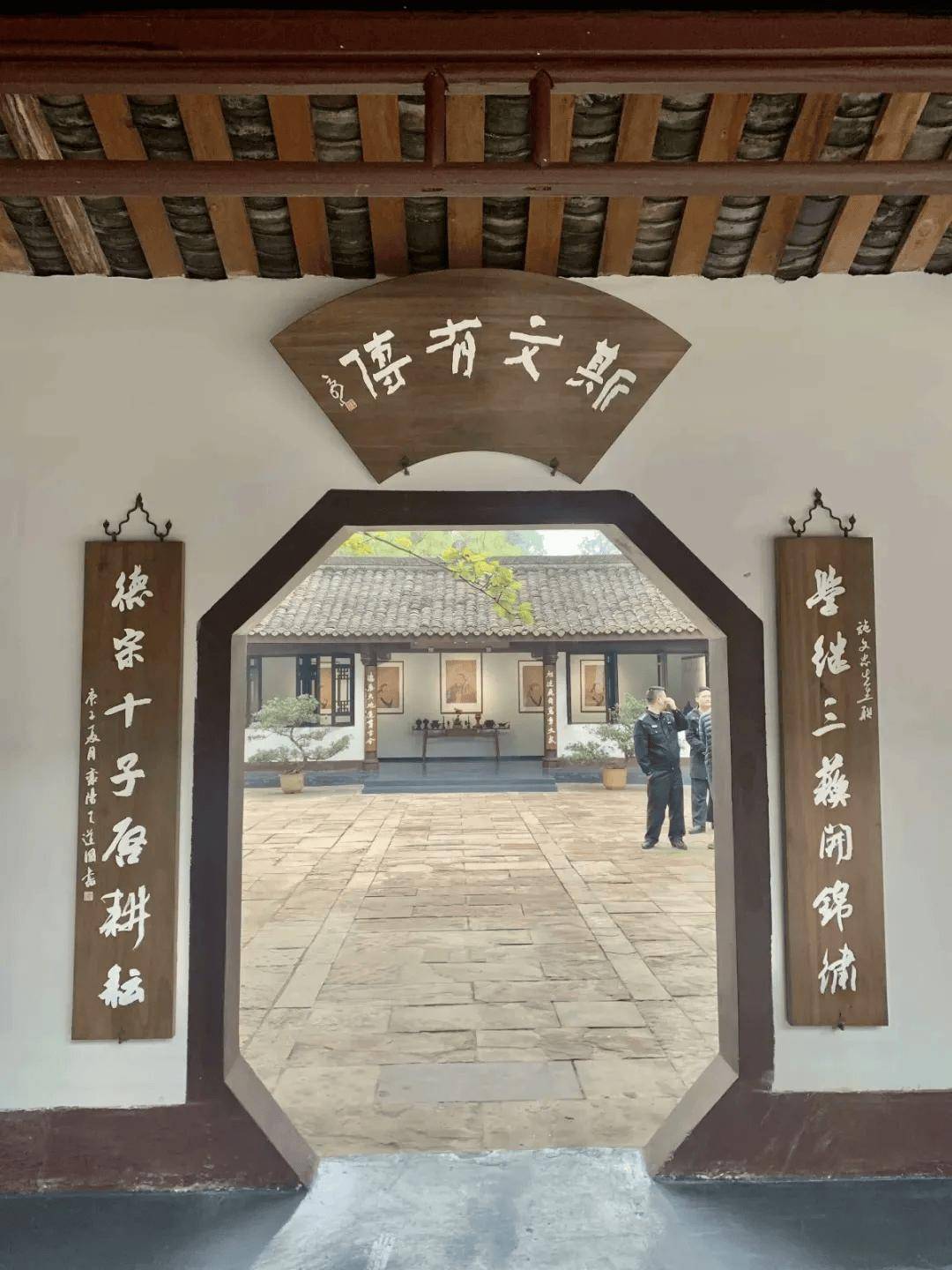

明伦书院执行院长施文忠老师为眉山东坡书院撰写对联:“学继三苏开锦绣;德宗十子启耕耘。”

苏轼的母亲也出自书香门第。

苏轼十岁的时候跟随母亲程夫人读书,读到《范滂传》的时候,程夫人讲述范滂不畏强权,为民牺牲的故事。

小苏轼大为感动,对母亲说,我将来要做范滂这样的人。

程夫人笑着说,你要做范滂,我难道不能做范滂的母亲吗?

十岁的苏轼立志向范滂学习,正直廉洁,仁心爱民,从此之后的五十年里,无论得意失意,无论荒野庙堂,他都从未忘记。

父母的关爱影响着苏轼一生的品德、人格和境界。

△苏轼画像丨李公麟 (传)

钱穆先生说:

苏东坡诗之伟大,因他一辈子没有在政治上得意过。他一生奔走潦倒,波澜曲折都在诗里见。

我们印象里的苏东坡,是豁达,有趣的代表,那些烦恼仿佛都不存在。

佛语说,尘世间一切,皆由心起。心若简单,生活就简单;心若复杂,生活就充满痛苦。

人生没有坦途,每个人都会遇到各种烦心事、伤心事。只要把心放宽,看开看淡,波折的人生照样可以过得有滋有味,精彩不停。

对物质看淡一点,简单一点

苏轼的词开豪放一派,所写诗句大都气势豪迈。与其诗词呈现出的豪迈之色不同,苏东坡一生漂泊。年少时长于眉山,二十一岁时随父亲、弟弟一同出川,名声大噪。但在这之后,苏轼的好运似乎全用光了,他人生的大部分时间不是被贬就是在被贬的路上。

苏轼《寒食帖》

苏轼四十三岁时因乌台诗案被贬到黄州,在黄州,苏轼住在江边的一间简陋小房里,没有积蓄没钱吃饭,苏轼不得不亲自下地耕种。面对生活上的窘迫,苏轼并未将身外之物的多寡看在眼里。江边小屋他住的十分快活,黄州贱如泥的猪肉他也吃的津津有味。

人生在世,开心二字。事实上我们维持生活与健康所需的物质并不多,但我们总是不自觉地将物质看得过重,总认为钱赚的还不够多,房子还不够大,吃的还不够高级。一个人太过看重物质,精神反而会受到拖累。浮名浮利,虚苦劳神。对物质看淡一点,房子够住就好,饭菜够吃就好。钱没有赚完的时候,开心最重要。

对伤害看开一点,淡忘一点

重回朝堂后不久,苏轼因新旧党争再次被贬,当时的他已经是个五十九岁的老人了。在被贬的路上苏轼还曾写诗表扬自己“浩然天地间,唯我独也正”,到达惠州,面对前来迎接他的惠州百姓,苏轼大为感动“仿佛曾游岂梦中,欣然鸡犬识新丰”。

面对伤害,泯然一笑比以牙还牙更重要,你的痛苦伤害不了别人,斤斤计较只会苦了自己。淡忘伤害,忘却痛苦,修宽容之心。别让痛苦绑架你的生活,面对曾经伤害过你的人或事,将沉重的包袱从心头卸下,还自己一个轻松的心态。

对幸福看开一点,知足一点

绍圣四年,时年六十二岁的苏轼被放逐到海南儋州。宋朝时的海南还是荒凉的蛮夷之地,被贬至此处的苏轼并未一蹶不振,而是扎下根来,办学堂,兴教化,把日子过得风生水起,成为儋州文化的开拓者。在儋州,他写下“我本儋耳氏,寄生西蜀州”来表达对儋州之地的热爱。儋州并未成为苏轼人生的埋葬地,而是成为了其幸福的源泉。苏轼将他的三次被贬经历看作他毕生的事业,“问汝平身事业,黄州惠州儋州”。

幸福不是别人给你的,而是自己给自己的。人要学会知足,常言道:祸莫大于不知足,咎莫大于欲得。如果一个人不懂得知足,便会失去生活的意义与方向。幸福不是房子有多大,而是房子里的笑声有多美。父母健在难道不是幸福?爱人相伴朋友相随难道不是幸福?家无病人一家和睦难道不是幸福?幸福不在金钱物质,而是你爱的人就在你身边。

事事不能尽如人意,幸福生活的关键还在于自己。懂得简单之道,明白知足之理,才能收获幸福人生。

一忧一喜皆心火,一荣一枯皆眼尘,静心看透炎凉事,千古不做梦里人。

1、理想暂不能实现的时候就先追求面包吧

公元1080年,正当壮年的苏东坡由于名动一时的“乌台诗案”,被贬谪到黄州。带着政坛和文坛泼的一身脏水,带着从高处摔落的理想,还带着一大家子20多口人,他来到长江边上的一个穷苦小镇,他的生活无着,好在朋友马正卿在城东为他弄到了一片几十亩的荒地。

发表评论 评论 (1 个评论)