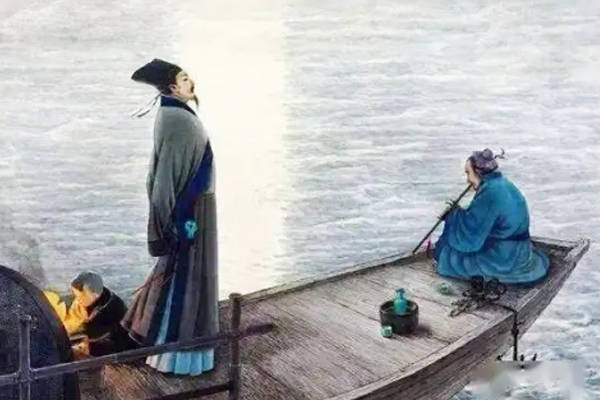

在宋神宗元丰五年(公元1082年)九月,苏轼已经被贬至黄州三年。当年的某个夜晚,他与朋友们一同泛舟湖上,月光如水,江风徐徐,大家一边畅饮一边谈笑风生。回到住所后,兴致勃勃的苏轼提笔写下了那首著名的《临江仙》。他未曾料到,这首词很快便传入了知州徐君猷的耳中。徐君猷误以为苏轼因“畏罪潜逃”,于是带着一众衙役急匆匆地赶到了临皋亭,结果却发现苏轼正酣然大睡,完全没有逃走的迹象。这个误会成为了当地的笑话,流传开来,甚至成为后人编撰的野史、话本中的经典段落。那晚,苏轼写下的正是那首《临江仙·夜饮东坡醒复醉》。

《临江仙·夜饮东坡醒复醉》——北宋·苏轼

夜饮东坡醒复醉,归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣,敲门都不应,倚杖听江声。

长恨此身非我有,何时忘却营营?夜阑风静,纤纹平。小舟从此逝,江海寄余生。

白话翻译:

在那个夜晚,我饮酒至醉,醒来又继续饮,直到回到家时,已是三更天。门外传来书童打鼾的声音,怎么敲门也无人回应,于是我倚杖静立,听着江水滔滔的声音。

此生最大的遗憾便是我对自己的人生无能为力,何时才能真正放下名利的牵挂呢?深夜将尽,江面平静,风也安静。我不禁幻想,一只小舟从此远去,江海便是我余生的归宿。

回望苏轼的人生,他与佛道早有渊源。19岁时,他赴京应试,途经黾池时便写下了《和子由黾池怀旧》,其中便流露出他那种超然物外的气质。自从元丰二年(1079年)发生“乌台诗案”,苏轼差点丧命,之后,他的避世情绪愈加明显。

在元丰三年春(1079年),苏轼带着儿子先行到达黄州。依照惯例,他向当地知府报到后,便和儿子搬到了定惠寺居住。由于他犯了事,亲友们为了避嫌,不再与他往来,而他自己也“羞于见人”。因此,除了吃饭和偶尔到城南的安国寺洗澡,他大部分时间都处于闭门不出的状态。

白天,苏轼大多待在房内休息,晚上才出来散步或赏月,这样单调的生活一直持续到他弟弟苏辙把家人接到黄州为止。

在妻儿未到黄州之前,苏轼曾给好友曾章惇写信,透露自己生活的艰难。信中提到,黄州的“鱼稻薪炭颇贱”,虽然生活便宜,但只足以支撑自己的一人之食。苏轼在朝中时,工资优渥,再加上补贴,生活无忧;可一旦被贬,薪水就停了,他只能依赖少量的补贴维持生活。

而苏轼过去向来享受生活,从不在吃上委屈自己,所以没有多少积蓄。即便他估算了一番,若妻儿到来,他的积蓄也仅够维持一家人一年的开销。为了生计,他开始在黄州东南的山上开荒种地,过上了自给自足的日子。当时他所住的房子,是旧友向上级求得的,且他所耕种的荒地也是由昔日的下属赠与的。

妻儿未到之前,苏轼常常游览寺庙,参观别人家的园林,或者到江边捡石子“打水漂”,有时与渔夫交谈,偶尔还会在街上与陌生人讲述“鬼故事”。但妻儿来到黄州后,他的责任变得沉重,生活的压力倍增。

总体来说,苏轼在黄州的日子大多数时候都过得压抑,心情低落,且由于担心醉酒后言辞不当,怕被人抓住把柄,他尽量避免与外人过多接触。生活困窘的他,即便有文人邀请他为他们写字谋取一点“润笔费”,他也不敢应允,怕自己的字句被恶意解读,从而招致新的祸端。

而元丰五年(1082年)九月的那个晚上,苏轼与朋友一同泛舟饮酒,大家在江上尽情畅谈,或许还探讨了一些人生的感悟,彼此投缘,舍不得回家。于是,苏轼又醉又醒,酒兴未尽,看着明月的光辉,心中思绪万千,不禁感叹人生的无常。

他忽然想起李白“人生在世不称意,明朝散发弄扁舟”和李商隐“永忆江湖归白发,欲回天地入扁舟”的诗句。无论前代诗人怎样遭遇不如意的事情,他们都想到要乘小舟去江湖,远离尘嚣,放下烦恼。

受此启发,苏轼也写下了“长恨此身非我有,何时忘却营营”,他心中的解脱之法似乎就是乘一叶扁舟,去江海中度过余生。虽然他知道,自己从未真的离开过家,远离过亲人,但在那一刻,他对自由与宁静的渴望愈加强烈。

这首词完成后,苏轼随手放在桌上,便沉沉睡去。然而,没想到,知州徐君猷立刻得知了苏轼的动静,误以为他有逃亡之意,带着人马急忙赶到苏轼家中。这个误会传开后,成为了一个有趣的笑话,也让人对苏轼在黄州的生活多了一些感慨。

苏轼此时虽已身处黄州,但他依旧生活在官府的监视之下,享受不了完全的自由。他那种外向、交朋友的性格,在这种严密的监控下,难以忍受。可以想象,如果没有妻子儿女的牵挂,他或许真的会选择一走了之。

“长恨此身非我有,何时忘却营营?”这一句词,不仅展现了苏轼对现实生活中名利的厌倦,也反映了他无法摆脱对责任与义务的困扰。对于一个生于儒家文化的人来说,放下对家庭和社会的责任几乎是不可能的。苏轼虽有心避世,但他终究无法逃避那些由家庭与社会赋予的沉重责任。

尽管遭遇了“乌台诗案”后的种种不公,苏轼依旧坚守着内心的儒家价值,尽管他曾多次在内心渴望与世隔绝,享受那种超然脱俗的生活。

发表评论 评论 (2 个评论)