冬夜宴河中李相公中堂命筝歌送酒

刘禹锡

朗朗鹍鸡弦,华堂夜多思。帘外雪已深,坐中人半醉。

翠娥发清响,曲尽有馀意。酌我莫忧狂,老来无逸气。

县南花下醉中留刘五

白居易

百岁几回同酩酊,一年今日最芳菲。

愿将花赠天台女,留取刘郎到夜归。

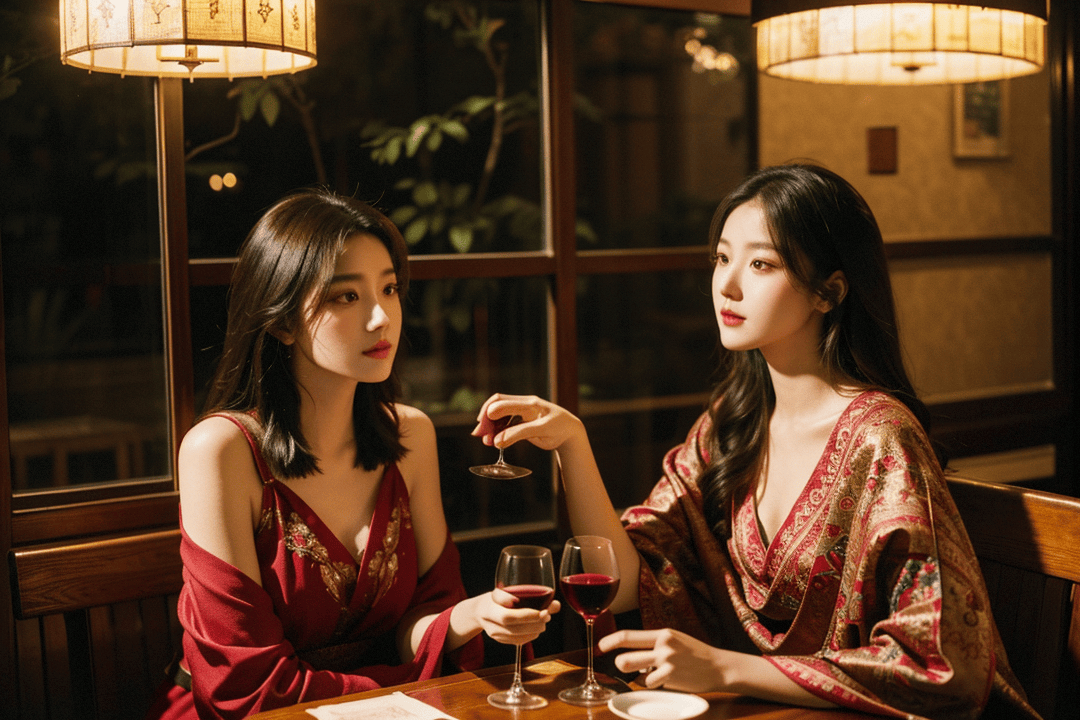

刘禹锡《冬夜宴河中李相公中堂命筝歌送酒》与白居易《县南花下醉中留刘五》两首诗均以醉酒为核心意象,但通过不同的场景构建、情感投射与哲学表达,呈现出迥异的意境特质。刘禹锡创作于831年冬夜,当时他任礼部郎中,参与河中节度使李程的宴会。李程与他同属革新派,宴会中的筝歌助兴暗含志同道合的文人交游。而白居易作于807年春日,诗人在县南花下与友人刘五醉酒,表达对短暂欢聚的珍惜及挽留之情。

在场景与意象上,刘禹锡的诗描绘了华堂、雪夜、筝声与半醉的宾客。帘外积雪与堂内宴饮形成冷暖对比,雪夜的寂静与筝声的清亮交织,营造出清冷而优雅的氛围。而白居易的诗则设置了花下、春日、酒酣的场景,以“百岁几回同酩酊”感叹相聚之难得,“愿将花赠天台女”用隐喻表达挽留之意,整体氛围热烈而缠绵。以下从三个维度展开对比分析:

一、时空场景:清冷孤寂 vs 热烈缠绵

刘禹锡诗以冬夜雪宴为背景,构建出清冷孤寂的意境。诗中“帘外雪已深”与“座中人半醉”形成强烈反差:积雪的寒意渗透帘幕,与堂内暖酒微醺的宾客构成空间上的冷暖交织。筝声“朗朗”如鹍鸡啼鸣,清越之声在雪夜中更显空灵,而“华堂夜多思”则暗示宴饮背后的精神孤寂——宾客的沉醉或源于对宦海沉浮的暂时逃避,或是对时光流逝的隐忧。雪夜的静谧与筝声的悠远,共同烘托出一种克制而疏离的醉意。

白居易诗则将醉酒置于春日花下,营造出热烈缠绵的氛围。“百岁几回同酩酊”以夸张的时空跨度强调相聚之难得,而“一年今日最芳菲”将醉意与春光盛景绑定,使酒酣成为对生命盛放的即时回应。“愿将花赠天台女”以天台仙女的典故隐喻友人,暗示希望以花为媒,将刘五留至夜归,这种近乎任性的挽留,将醉意升华为对友情极致的珍视。花影摇曳、酒香氤氲的场景,赋予醉酒以世俗而真挚的温情。

二、情感投射:历史喟叹 vs 瞬间永恒

刘禹锡的醉意渗透着历史纵深的喟叹。诗中“酌我莫忧狂,老来无逸气”看似豁达,实则暗含对仕途失意的自嘲。作为永贞革新的参与者,他历经贬谪后重返朝堂,却只能以“老来无逸气”自我宽慰。筝歌送酒的宴饮场景,实则是中唐士大夫在政治理想破灭后,以声色之乐掩盖精神空虚的集体写照。雪夜饮酒的孤寂,折射出整个阶层在时代夹缝中的生存状态。

白居易的醉意则聚焦于瞬间永恒的执念。他以“留取刘郎到夜归”的恳切,将醉酒从物理时间延长至情感时间,试图以酒意凝固相聚的刹那。这种对“此刻”的迷恋,与白居易“文章合为时而著,歌诗合为事而作”的创作理念一脉相承——他拒绝抽象的悲秋伤春,转而将情感投射于具体的人际联结。花下醉酒的缠绵,本质是对生命短暂性的对抗。

三、哲学表达:与世推移 vs 及时行乐

刘禹锡的醉酒蕴含“与世推移”的哲学况味。诗中“老来无逸气”并非真正的超脱,而是对现实妥协后的淡泊。他反用盖宽饶“无多酌我,我狂酒”的典故,以冷语掩饰愤懑,这种“豪婉风格”恰是中唐文人进退失据的缩影。雪夜宴饮的孤寂,实则是士大夫在宦海沉浮中,以声色之乐实现自我救赎的生存策略。

白居易的醉酒则践行“及时行乐”的生命态度。他以“百岁几回同酩酊”的追问,将醉酒从个人体验升华为对生命意义的叩问。这种行乐主义并非消极颓废,而是对“人生如露亦如电”的清醒认知——既然相聚无常,便需以酒意延展情感的密度。花下醉留的执念,恰是白居易“达则兼济天下,穷则独善其身”哲学在人际关系中的投射。

结语:醉意背后的时代精神

两首诗的醉酒意境差异,实则是中唐文人精神世界的分野。刘禹锡的清冷孤寂,映射出革新失败后士大夫阶层的集体迷茫;白居易的热烈缠绵,则预示着文人从政治理想向生活美学转型的趋势。前者以醉意掩盖历史创伤,后者以酒酣对抗时间虚无,共同构成中唐诗歌“以悲为美”的双重变奏。

发表评论 评论 (2 个评论)