在中国近现代绘画史上,"柳浪画派"与"翎境画"代表着对传统的继承与创新,体现了中国画家"守正创新"的艺术精神。这两个紧密关联的艺术概念,共同构建了一幅从传统工笔花鸟向大境界花鸟山水画发展的艺术图景。

柳浪画派的源起与特色

柳浪画派得名于北京西郊海淀区的六郎庄(亦称"柳浪庄")。这里地处昆明湖东岸,田园风光与人文积淀相得益彰,为画派诞生提供了丰沃土壤。

画派创始人田世光先生世居柳浪庄,师承张大千、于非闇、齐白石等大家。他深感明代以来勾勒派工笔花鸟画逐渐式微,立志复兴宋元双勾重彩工笔花鸟画技法。田世光不仅潜心临摹古画,更重视写生,强调画家应是"植物学家和动物学家",体现了对自然的深刻敬畏与研究。

柳浪画派的艺术特色突出表现在:继承并光大了双勾重彩技法,画风细腻典雅,色彩浓郁;多以田园常见花卉禽鸟为题材,带有浓郁的"泥土清香"和生活气息;倡导"师古不泥古",在尊重传统的基础上注入时代精神。

翎境画的创新与拓展

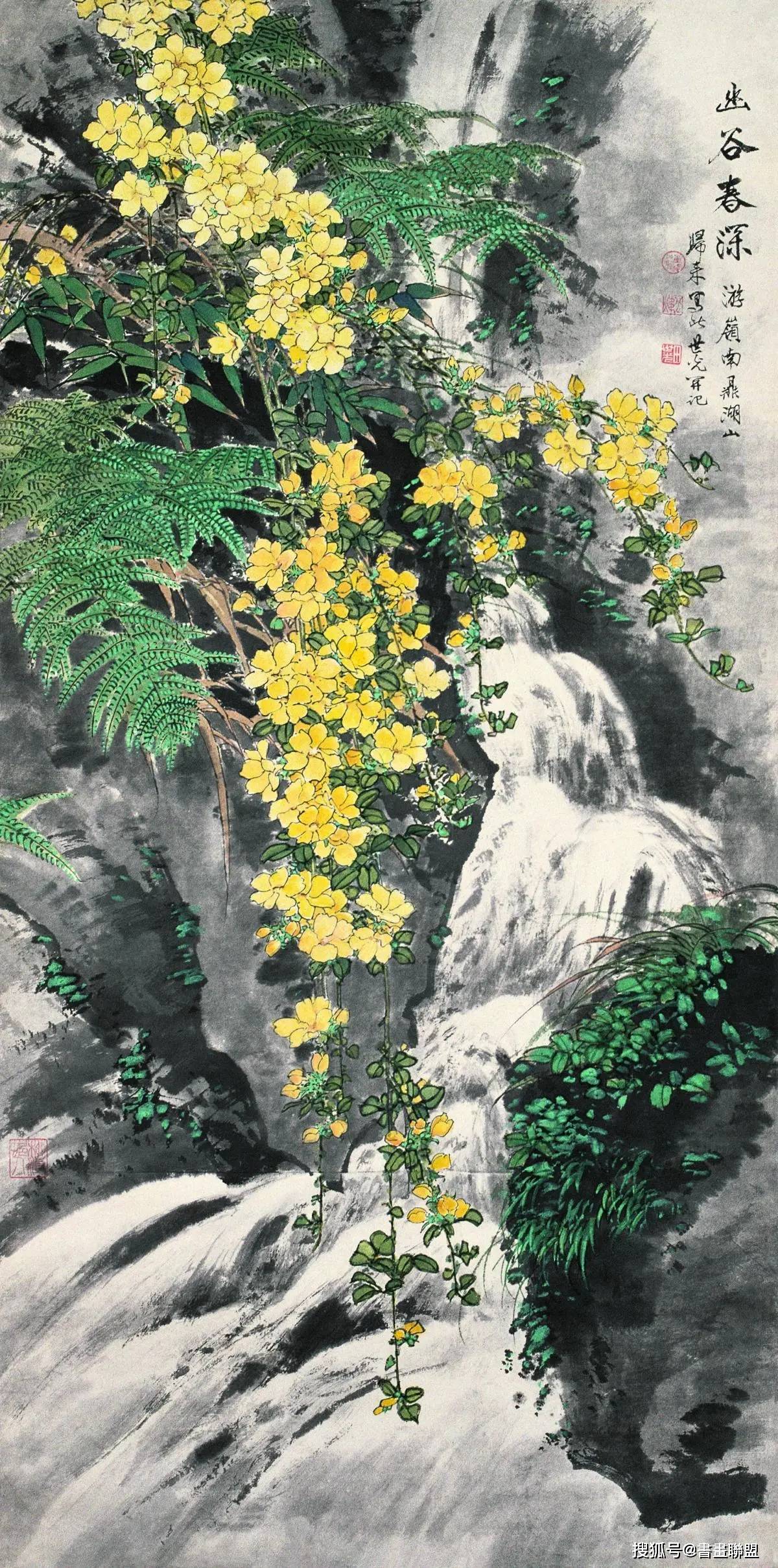

"翎境画"是柳浪画派艺术探索中的重要创新,主要由田世光弟子王德禄等人提出并实践。这一概念意为"大境界花鸟山水画",其中"翎"指尖端羽毛,代表花鸟画的精微灵动;"境"指山水画的宏阔意境与空间感,突破传统花鸟画与山水画的界限。

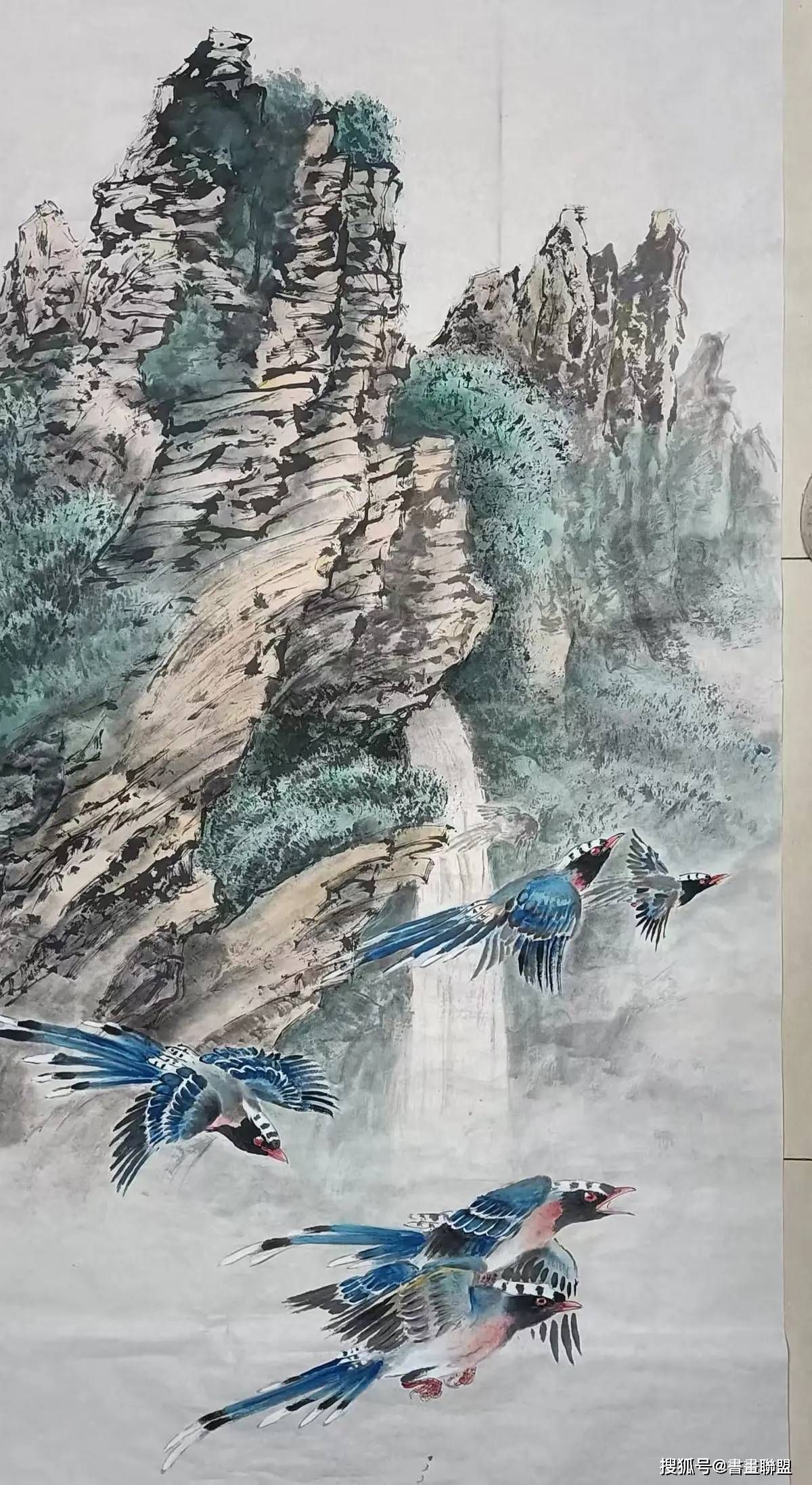

翎境画的艺术创新主要体现在三个方面:一是融合画科,将花鸟画的生动情趣与山水画的深远意境相结合,创造"景情交融"的大画面;二是构图与技法上借鉴山水画的"三远法"构建空间层次,运用元人倪瓒"一河两岸"式构图留白营造意境;三是追求花鸟与山水在意境上的深度共鸣,达到寒江配孤禽显寂寥,春山点燕雀添生机艺术效果。

齐白石"兼工带写"的启示

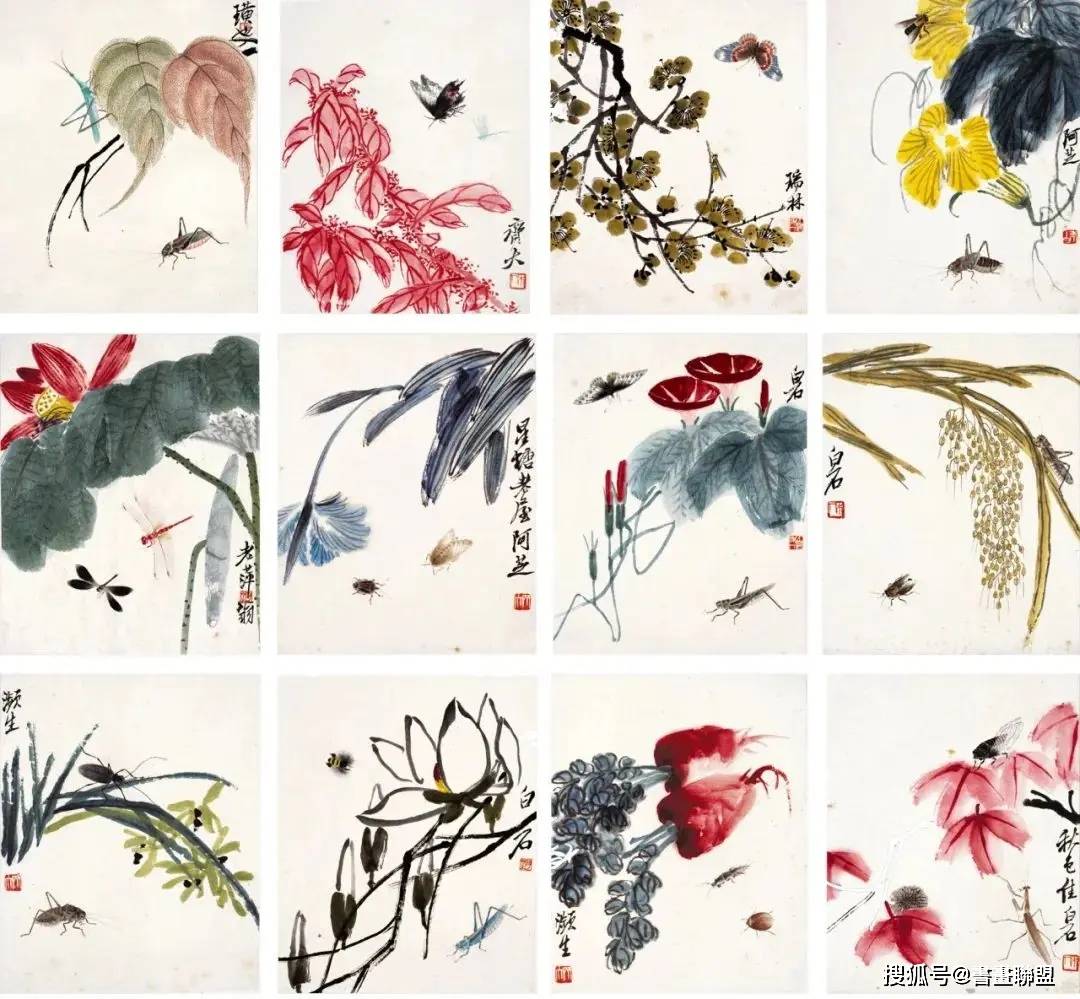

翎境画的产生并非凭空而来,其中重要艺术渊源之一正是齐白石先生"兼工带写"的创作理念与技法启示。作为田世光的老师之一,齐白石的艺术思想深刻影响了柳浪画派的发展方向。

齐白石独创的"兼工带写"技法,巧妙地将工笔的精细与写意的放逸结合,在保持形准的同时不失神韵。这种技法打破了工笔与写意的传统界限,为后来翎境画融合花鸟与山水的艺术探索提供了重要先例。齐白石笔下花草虫鱼,既有工笔的细致入微,又有写意的大气磅礴,这种艺术处理方式直接启示了翎境画的创作理念。

在翎境画的创作中,我们能够看到齐白石"兼工带写"精神的延续与发展:根据画面主次协调笔墨语言——若以山水为背景,则弱化其皴法;若以花鸟为主体,则精细刻画但其比例色彩需与山水协调。这种艺术处理方式,正是对齐白石艺术思想的创造性继承。

传承与发展的艺术脉络

柳浪画派与翎境画的发展,体现了一条清晰的艺术传承脉络。田世光之子田镛、弟子王德禄等均是这一艺术传统的重要传承者。他们不仅继承了柳浪画派双勾重彩的技法精髓,更发扬了翎境画的创新精神,推动了中国画在当代的发展。

这种艺术传承不是简单的模仿复制,而是建立在对传统的深刻理解基础上的创新。翎境画既植根于柳浪画派双勾重彩的技法基础,又吸收了张大千泼彩山水的宏阔、王雪涛写意花鸟的神韵等多种艺术营养,特别是齐白石"兼工带写"的艺术启示,最终形成了独具特色的艺术风格。

柳浪画派与翎境画代表了中国近现代绘画中一条重要的发展路径——从传统工笔花鸟的继承与复兴,到花鸟与山水画科的融合创新,最终形成具有时代特色的大境界花鸟山水画。这一发展过程中,齐白石"兼工带写"的艺术理念提供了重要启示,体现了中国画艺术传承与创新的辩证统一。

在当代艺术环境中,柳浪画派与翎境画的艺术探索仍然具有重要启示意义:它告诉我们,传统的价值不仅在于保存,更在于为创新提供基础与灵感;艺术的活力来源于对传统的尊重与对创新的追求之间的平衡。这种艺术精神,将继续影响和启迪后来的艺术创作者。

发表评论 评论 (5 个评论)