摘要:

李苦禅与吴茀之作为20世纪中国写意花鸟画的重要代表,在传统向现代转型的关键时期均作出了不可忽视的艺术贡献。尽管二人艺术生涯长期未获充分关注,然其创作实践深刻体现了时代变革中画家对文人画传统的继承与革新。

本文以“同源异流”为理论框架,系统比较二人的艺术道路:在审美意趣上,二者皆承续文人画“笔墨抒怀、诗书画一体”的精神内核;在文化立场上,均秉持“中西融合、传移摹写”的开放姿态。然而,因地域文化熏染(北方雄浑 vs. 江南秀润)、师承脉络差异(齐白石、徐悲鸿 vs. 吴昌硕、潘天寿)及个体生命体验不同,其艺术风格呈现出显著分野——李苦禅以“正大气象”为宗,笔墨雄拙苍劲,重气势与骨力;吴茀之则以“清雅灵秀”见长,构图精巧灵动,重韵致与情味。本文通过图像分析与文献互证,揭示二者在写意花鸟画发展转折点上的独特价值,彰显20世纪中国画多元并进的演进逻辑。

关键词: 李苦禅;吴茀之;写意花鸟画;风格比较;中西融合;文人画传统

一、引言:被遮蔽的双峰——重估李苦禅与吴茀之的历史地位

20世纪中国美术史书写长期聚焦于徐悲鸿、齐白石、黄宾虹、潘天寿等“大家”序列,而李苦禅(1899–1983)与吴茀之(1900–1977)虽同为时代巨匠,却因作品传播有限、学术研究滞后等原因,其艺术成就一度处于“半隐”状态。近年来,随着美术馆收藏体系的完善与学术视野的拓展,二人作为写意花鸟画领域承前启后的关键人物,逐渐进入研究视野。

李苦禅与吴茀之生于相近年代,活跃于同一历史语境,共同面对西学东渐、文化激荡的时代命题。二者皆出身传统文人家庭,早年接受古典教育,具备深厚的诗文修养;艺术上均以大写意花鸟为主攻方向,在继承吴昌硕、任伯年等晚清海派传统的基础上,积极探索中西融合之道。他们共享相似的审美母题——梅兰竹菊、鹰鹤松石、荷塘禽鸟,皆以笔墨抒写胸中逸气,延续了文人画“托物言志”的精神传统。然而,若深入考察其作品风格与艺术理念,则可发现二者在“同源”之下蕴含着深刻的“异流”特质。本文旨在通过系统比较,揭示李苦禅与吴茀之在写意花鸟画现代转型中的差异化路径,进而丰富对20世纪中国画多元生态的理解。

二、同源:文人情怀与中西融合的共通基底

李苦禅与吴茀之的艺术根基,首先建立在对传统文人画精神的深刻认同之上。二者皆强调“书画同源”,将书法用笔融入绘画,追求“以书入画”的金石韵味。李苦禅曾习篆隶北碑,其线条如“屋漏痕”、“折钗股”,浑厚凝重;吴茀之精研行草,笔线则如“春蚕吐丝”,流畅婉转。尽管风格迥异,但二者均视笔墨为心性外化,认为“画品即人品”,艺术创作是人格修养的延伸。这种将艺术与人生合一的价值取向,正是宋元以来文人画的核心传统。

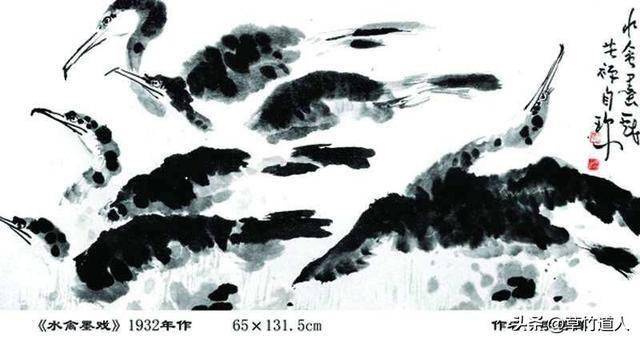

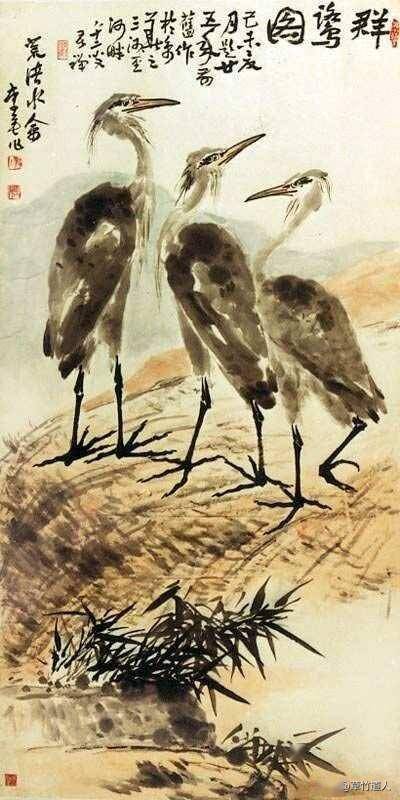

在文化立场上,二人均表现出“中西融合”的开放态度,反对固步自封。李苦禅早年受教于徐悲鸿,系统学习素描与解剖,主张“师法造化”,以写生矫正传统摹古之弊。他笔下的鹰隼、鹭鸶,结构准确,动态生动,明显得益于西画观察方法的融入。吴茀之虽未直接接受西方美术训练,但在上海美专求学期间,深受刘海粟、潘天寿等人倡导的“融合中西”思想影响。他主张“取洋人之长,补我之短”,在构图上借鉴西画的空间处理,在色彩上吸收水彩的透明感,使传统花鸟画更具视觉张力。

此外,二人皆重视“传移摹写”作为学习手段。李苦禅临摹八大、石涛、吴昌硕,得其神髓而不拘形似;吴茀之则反复研习青藤、白阳、缶庐之作,尤得吴昌硕笔意。他们均以传统为根基,通过“摹写”实现“创造”,而非简单复制。这种“借古开今”的创作路径,体现了20世纪画家在文化碰撞中重建主体性的自觉努力。

三、异流之一:地域文化与审美气质的分野

尽管共享相似的文化基因,李苦禅与吴茀之的艺术气质却因地域文化的深刻塑造而呈现鲜明对比。李苦禅为山东高唐人,齐鲁大地厚重的儒家文化与质朴的民间艺术,赋予其艺术以“雄、拙、正、大”的北方气质。其画风如泰山般沉稳雄强,笔墨如黄河般奔放豪迈。他常以巨幅立轴作画,构图饱满,气势逼人,追求“正大光明”的美学境界。鹰、松、石等题材在其笔下皆具英雄气概,象征刚毅不屈的人格理想。

相较之下,吴茀之为浙江浦江人,江南水乡的灵秀风光与深厚的文化积淀,使其艺术浸润着“清、雅、秀、逸”的南方韵味。其画风如西湖般温润含蓄,笔墨如丝绸般细腻流畅。他偏好小品册页,构图疏朗有致,讲究“计白当黑”,善于以简驭繁。梅、兰、竹、菊等题材在其笔下更显文人风骨,充满书卷气息与生活情趣。他曾言:“作画贵有书卷气,无书卷气则俗。”这种对“雅逸”品格的追求,正是江南文人画传统的延续。

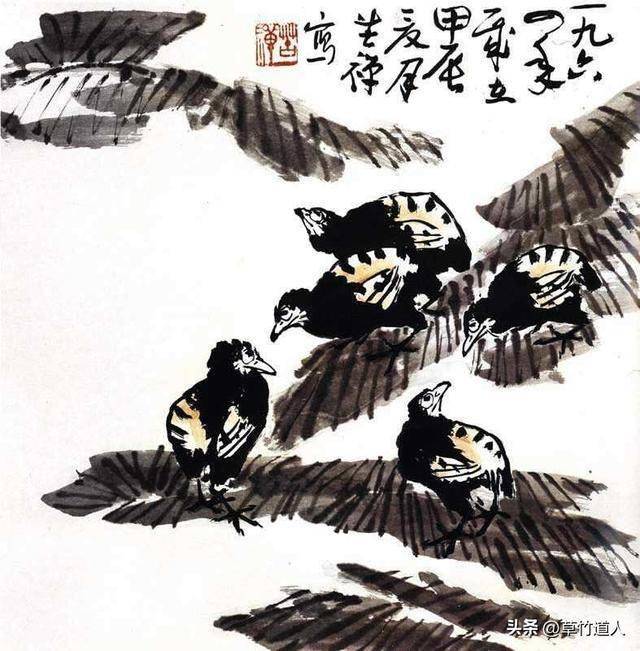

地域差异不仅体现在整体气质上,也反映在具体技法中。李苦禅用墨“苍润相济”,善用泼墨、破墨,墨色浓重酣畅,层次丰富;吴茀之则“清润明净”,墨色清透,常以淡墨渲染,营造空灵意境。李苦禅设色大胆,喜用朱砂、石青等浓烈色彩,增强视觉冲击;吴茀之用色雅致,多施以花青、赭石等柔和色调,追求和谐统一。

四、异流之二:师承脉络与艺术风格的分化

师承关系是塑造画家风格的另一关键因素。李苦禅的艺术谱系清晰可辨:早年受徐悲鸿影响,奠定写实基础;后拜齐白石为师,得大写意真传。这一双重师承使其艺术兼具“形准”与“意足”的特点。他既继承了齐白石“妙在似与不似之间”的写意观,又融入了徐悲鸿“尽精微,致广大”的造型意识。其代表作《盛荷图》《鱼鹰图》等,物象结构严谨,动态自然,而笔墨则豪放不羁,气贯长虹,展现出“雄浑苍劲”的独特面貌。

吴茀之的师承则根植于“海派—浙派”脉络。他早年受教于吴昌硕弟子诸闻韵、潘天寿,深得缶庐“金石入画”之精髓。其笔法刚健有力,线条富有节奏感,尤擅以篆籀笔意写梅竹。后长期执教于浙江美术学院(今中国美院),与潘天寿、诸乐三等共同构建了现代浙派花鸟画的教学体系。吴茀之的艺术更侧重“笔墨本体”的探索,强调“笔精墨妙”,追求形式语言的纯粹性与表现力。其作品如《春光无限》《幽兰图》等,构图精巧,笔墨洗练,于平淡中见奇趣,体现出“清雅灵秀”的审美理想。

值得注意的是,二人对“写意”的理解亦有差异。李苦禅的“写意”更重“写”的动作性与情感宣泄,笔触奔放,气势外露;吴茀之的“写意”则更重“意”的含蓄性与内在韵味,笔意内敛,余味悠长。这种分野,既是个人气质的体现,也是不同师承体系所导向的艺术取向的差异。

五、异流之三:生命体验与精神表达的殊途

艺术家的个体生命经验,最终决定其艺术的精神高度。李苦禅一生经历坎坷,早年家贫,后投身抗日,曾因拒与日伪合作而被捕入狱。这些经历锻造了其刚正不阿的人格,也使其艺术充满“浩然之气”。他笔下的鹰,常独立于危崖之上,目光如炬,象征民族脊梁;松树虬枝盘曲,如龙蛇腾跃,寓意坚韧不拔。其艺术是一种“英雄主义”的抒发,是对生命力量的礼赞。

吴茀之的人生相对平稳,长期从事美术教育,生活于江南文人圈中。其艺术更多体现一种“文人雅士”的闲适心境。他常画庭院小景、案头清供,如《盆菊图》《茶具图》等,充满生活情趣与文人雅趣。即使描绘梅兰竹菊,也少有悲愤之气,而多见恬淡之思。其精神表达更接近传统文人的“独善其身”,追求心灵的安宁与审美的愉悦。

这种精神表达的差异,导致二人在题材选择与意境营造上各有侧重。李苦禅偏好宏大叙事与象征性题材,追求“壮美”;吴茀之则钟情日常琐景与诗意瞬间,崇尚“优美”。二者共同丰富了写意花鸟画的表现维度,使其既能承载家国情怀,也能安顿个体心灵。

六、结语:同源异流中的历史启示

李苦禅与吴茀之,犹如20世纪写意花鸟画坛的并蒂双莲,根植于共同的传统土壤,却绽放出异彩纷呈的艺术之花。他们的“同源”,体现在对文人画精神的坚守、对中西融合的开放态度以及对“传移摹写”学习路径的认同;而“异流”,则表现为地域文化、师承脉络与生命体验所导致的审美气质、艺术风格与精神表达的深刻分野。

这一“同源异流”的格局,揭示了20世纪中国画发展的复杂性与多样性。它表明,传统并非僵化的教条,而是可以被不同个体以不同方式激活与转化的活态资源。李苦禅的“雄浑”与吴茀之的“清雅”,共同构成了写意花鸟画现代转型的两种重要范式,为后来者提供了丰富的艺术参照。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (3 个评论)