摘要:

李苦禅作为20世纪中国大写意花鸟画的杰出代表,其艺术成就不仅在于笔墨语言的革新,更在于将个人人格、民族情感与时代精神熔铸于绘画创作之中。其中,“鹰”作为其毕生钟爱的题材,超越了传统花鸟画的审美范畴,成为其人格心性与民族精神的视觉象征。本文以李苦禅“鹰”题材作品为核心研究对象,结合其人生经历、艺术理念与历史语境,深入探讨其笔下雄鹰形象的生成机制与文化意涵。

通过分析齐白石观鹰画而凝神的著名轶事,揭示其艺术所具有的强大精神感召力。研究表明,李苦禅笔下的鹰并非自然物象的再现,而是其刚正不阿、坚贞不屈人格的外化,是其在民族危难之际以艺术抒发爱国情怀的载体。其“以人养画,以画写魂”的创作逻辑,使大写意花鸟画从“抒情遣兴”升华为“铸魂立格”,实现了传统绘画现代转型中精神维度的突破。李苦禅的“鹰”不仅是艺术形象,更是20世纪中华民族精神气魄的视觉丰碑。

关键词: 李苦禅;鹰题材;大写意花鸟画;人格心性;民族精神;齐白石;艺术象征

一、引言

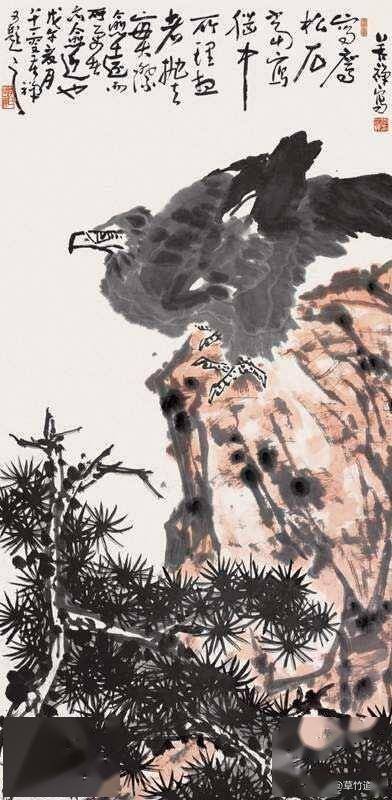

在中国近现代美术史上,李苦禅(1899—1983)以其雄浑苍劲、气势磅礴的大写意风格,成为继吴昌硕、齐白石之后又一位里程碑式的艺术巨擘。他尤以“鹰”题材作品著称,其笔下的雄鹰或立于孤松之巅,或俯视苍茫大地,目光如炬,羽翼如刀,展现出一种罕见的阳刚之气与浩然正气。这一形象不仅在视觉上极具冲击力,更在精神层面引发强烈共鸣。

尤为引人深思的是,李苦禅对“鹰”的执着并非偶然的题材偏好,而是与其人格心性、人生经历及时代背景深度关联的文化选择。20世纪50年代初,画家黄苗子、郁风夫妇邀请齐白石等艺术家小聚,途经和平画店时,黄苗子发现齐白石老人正凝视墙上一幅李苦禅所绘《石上巨鹰》图,久久不能移步。这一细节被多位亲历者记录,成为美术史上的经典场景。齐白石作为李苦禅的恩师,对其艺术本已了然于心,却仍被一幅“鹰”画所震撼,足见其作品所蕴含的精神力量之深邃。

本文以此轶事为切入点,系统探讨李苦禅“鹰”题材作品如何成为其人格心性与民族精神的双重象征,分析其艺术创作中“人—画—魂”三位一体的建构逻辑,进而揭示其在中国写意花鸟画现代转型中的独特贡献。

二、人格心性:刚正之气的内在根基

李苦禅笔下雄鹰的“魂”,首先源于其自身刚正不阿、重义轻利的人格特质。他一生坚守艺术理想与民族气节,其人格力量直接投射于艺术形象之中。

李苦禅早年习武,崇尚侠义精神,自号“苦禅”,取“苦修禅心”之意,实则蕴含“刚毅木讷近仁”的儒家品格。他为人正直,不趋炎附势,重情重义。在艺术上,他主张“画品即人品”,认为笔墨的雄健源于内心的浩然之气。他曾言:“画画不是画笔墨,是画修养,画人格。”这一理念贯穿其创作始终。

1937年北平沦陷后,李苦禅因拒绝与日伪合作而生活困顿,却仍坚持作画,不改其志。1939年更因涉嫌抗日活动被捕入狱,遭受酷刑,但坚贞不屈。这段经历使其对“气节”“尊严”“自由”有了切肤之痛的体悟。出狱后,他笔下的鹰愈发雄健、孤傲,常作独立寒秋、傲视苍茫之态,实为其自身精神写照。鹰之“不轻飞,飞则冲天;不轻鸣,鸣则惊人”,正是李苦禅人格的自我写照。

因此,李苦禅的“鹰”首先是一个“人”的形象——一个有骨气、有血性、有担当的中国人形象。其艺术创作过程,实为一种“以人养画”的精神修炼。唯有具备如此人格,方能画出如此之鹰。

三、民族精神:时代语境中的象征升华

李苦禅对“鹰”的塑造,不仅是个体人格的表达,更是对20世纪中华民族集体精神的视觉建构。在民族危亡与国家重建的历史语境中,“鹰”被赋予了深刻的象征意义。

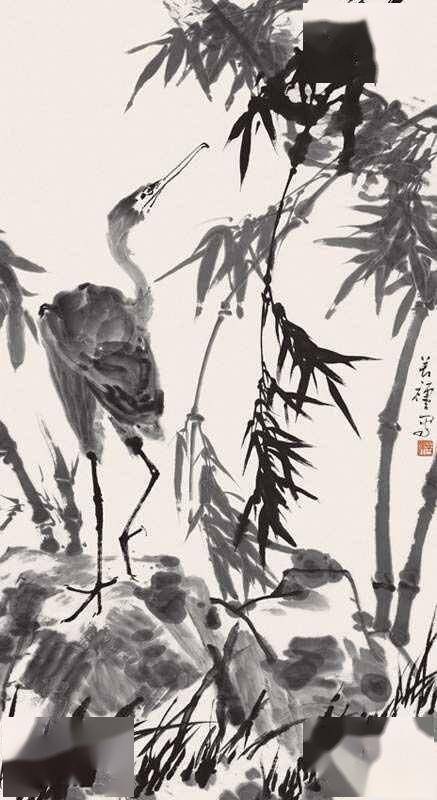

20世纪上半叶,中国饱受列强欺凌,民族自信严重受损。知识分子普遍呼唤“强国梦”“民族魂”。在这一背景下,“鹰”作为自然界中的猛禽,因其力量、速度、高远与独立,成为中国现代民族主义话语中的重要象征。徐悲鸿以马喻志,潘天寿以鹰抒怀,而李苦禅则将“鹰”作为其艺术人格与民族精神的直接载体。

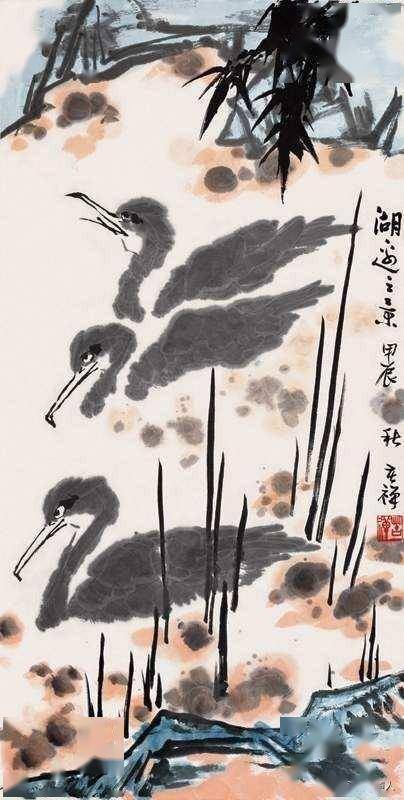

他笔下的鹰,常与松、石、寒月等意象并置,构成“松鹰图”“石鹰图”等经典图式。松象征坚贞,石象征稳固,寒月象征孤高,共同烘托出鹰的雄健与不屈。这种构图不仅是形式安排,更是精神象征的集合。如1940年代所作《铁骨雄鹰》,鹰立于嶙峋巨石之上,背景以焦墨皴擦,天地苍茫,整体氛围悲壮而崇高,恰如中华民族在抗战烽火中的坚韧形象。

新中国成立后,李苦禅继续以“鹰”抒写民族复兴的豪情。其作品如《雄视》《劲节凌云》等,鹰的姿态更加昂扬,目光更加锐利,展现出一种自信、自强的新气象。他通过“鹰”的形象,将个人命运与国家命运紧密相连,使花鸟画从“闲情逸致”的传统功能,升华为“激扬民族魂魄”的文化使命。

四、艺术语言:笔墨结构中的精神表达

李苦禅的“鹰”之所以能承载如此深沉的精神内涵,离不开其独特而成熟的艺术语言。他将人格心性与民族情感,转化为具体的笔墨、构图与造型,实现了“神”与“形”的高度统一。

1. 笔墨的雄健与金石味

李苦禅强调“以书入画”,尤重篆籀笔法。他常以长锋羊毫作画,运笔如运刀,线条方折有力,极具雕塑感与爆发力。描绘鹰喙、鹰爪时,以焦墨勾勒,如铁钩银划;表现羽翼时,以泼墨与破墨结合,层层积染,墨色浓重浑厚,形成强烈的黑白对比。这种“苍、雄、厚、朴”的笔墨风格,与其刚正人格高度契合,使画面充满阳刚之气。

2. 造型的夸张与力量感

李苦禅笔下的鹰,头大、喙利、爪劲、翼展如刀,整体造型经夸张处理,极具视觉张力。他摒弃工笔画的精细描摹,追求“不似之似”的神韵表达。他曾言:“画鹰不在其羽,而在其骨。”这种“以骨写神”的造型观,使其鹰形象超越生物属性,成为精神符号。

3. 构图的奇崛与动势

李苦禅打破传统“折枝式”构图,多采用全景式或对角线式布局。鹰常置于画面高处,下方留白或以松石衬托,形成“俯视苍茫”的视觉效果。这种构图不仅增强画面的动势与空间感,更强化了鹰的雄霸之气与精神高度。

五、齐白石凝神:精神感召力的历史见证

黄苗子所见齐白石凝视《石上巨鹰》图的场景,是李苦禅艺术精神力量的有力佐证。齐白石作为其恩师,对其艺术技法与风格演变了如指掌,却仍被一幅“鹰”画所震撼,这一细节值得深思。

首先,这表明李苦禅的艺术已超越“师承”层面,形成了独立的精神气象。齐白石的“虾”“蟹”“鸡”以朴拙天真见长,而李苦禅的“鹰”则以雄健磅礴取胜。二者风格迥异,但精神内核相通——皆为“真性情”的流露。齐白石凝神,实为对弟子“真气”“正气”的共鸣。

其次,这一场景揭示了中国画“观画如观人”的审美传统。在中国文人画体系中,画作被视为画家心性的直接外化。齐白石所见之“鹰”,不仅是笔墨形象,更是李苦禅其人——一个在乱世中坚守气节、以艺术立命的艺术家。其凝神,是对人格力量的敬重。

最后,这一轶事也体现了大写意花鸟画的现代转型。传统花鸟画多被视为“小道”“闲情”,而李苦禅的“鹰”却能引发如此深沉的情感共鸣,说明其作品已具备史诗般的文化重量。齐白石的凝视,象征着传统艺术价值在现代语境中的重新确认。

六、结语

李苦禅的“鹰”,是中国近现代美术史上最具精神深度的艺术形象之一。它既非单纯的自然写生,亦非简单的政治符号,而是艺术家将个人人格、民族情感与时代精神熔铸于笔墨之中的结晶。其“以人养画,以画写魂”的创作逻辑,使大写意花鸟画实现了从“技”到“道”、从“艺”到“魂”的升华。

在20世纪中国社会剧烈变革的背景下,李苦禅以“鹰”为媒,坚守艺术的独立性与文化尊严,将花鸟画转化为民族精神的视觉象征。他笔下的雄鹰,不仅是其刚正人格的投射,更是中华民族不屈不挠、自强不息精神气魄的永恒写照。齐白石凝视《石上巨鹰》的瞬间,正是这一精神力量穿越时空的见证——它告诉我们,真正的艺术,不仅能感动人,更能震撼灵魂,铸就民族之魂。

文章作者:芦熙霖(舞墨艺术工作室)

发表评论 评论 (1 个评论)