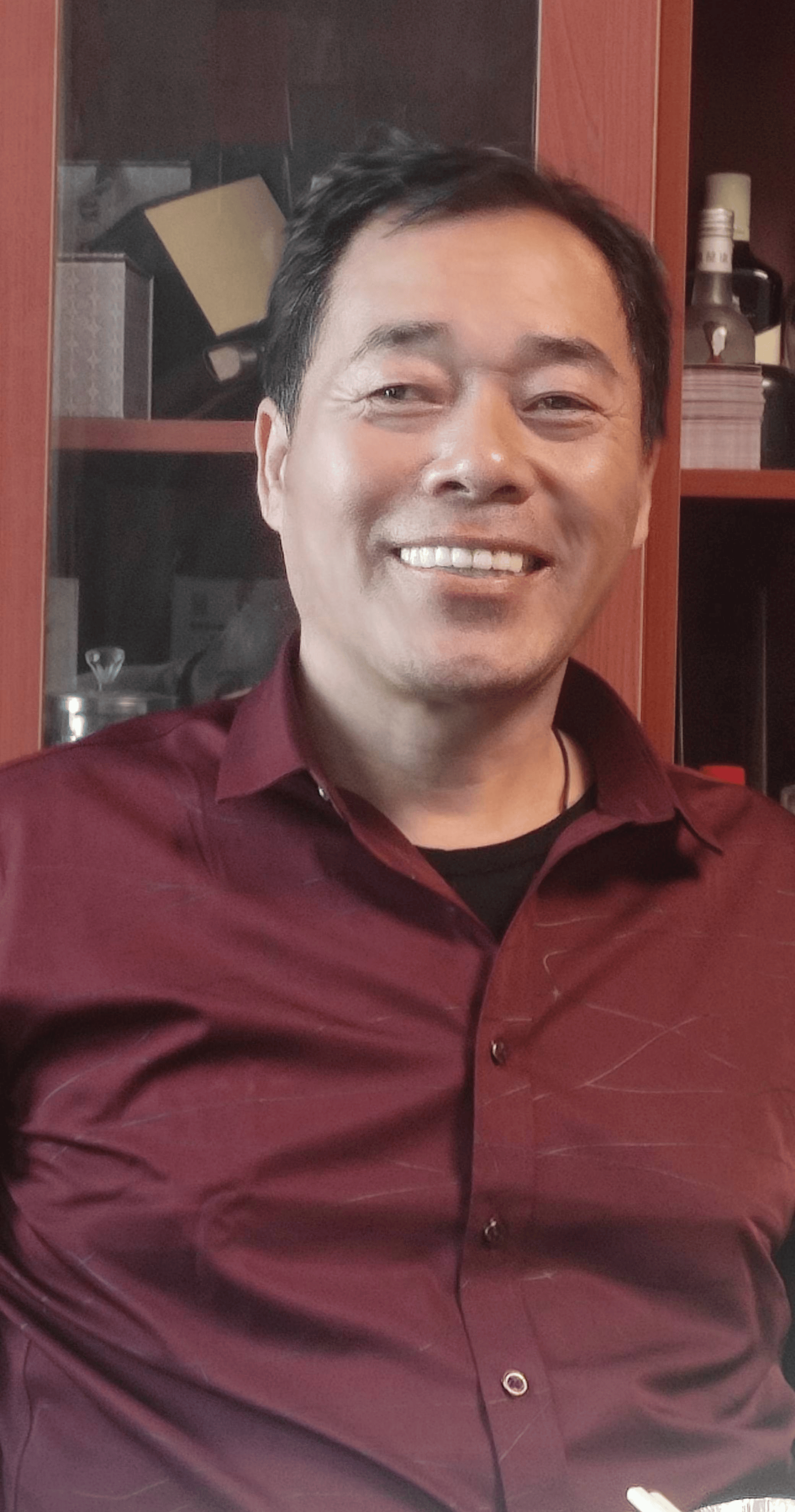

潘兆霞

潘兆霞

潘兆霞,号南舍,号祥绮。

毕业于河北省建筑工程学院。

河北省美术家协会会员,

河北省书画艺术研究会理事,

石家庄市老年大学客座教授,

河北省文化名人联谊会画院院士,

暮享老年大学华夏书画院院士,

石家庄市长安区美术家协会副主席。

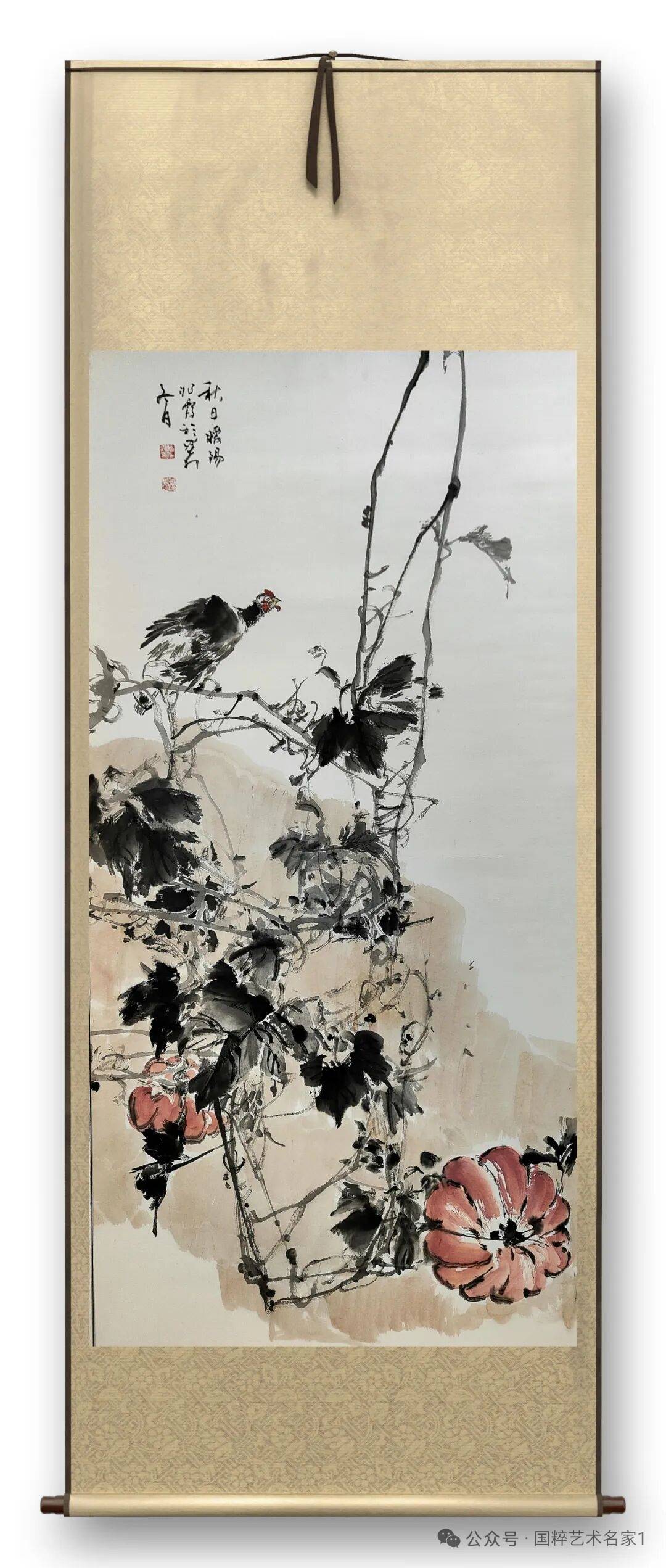

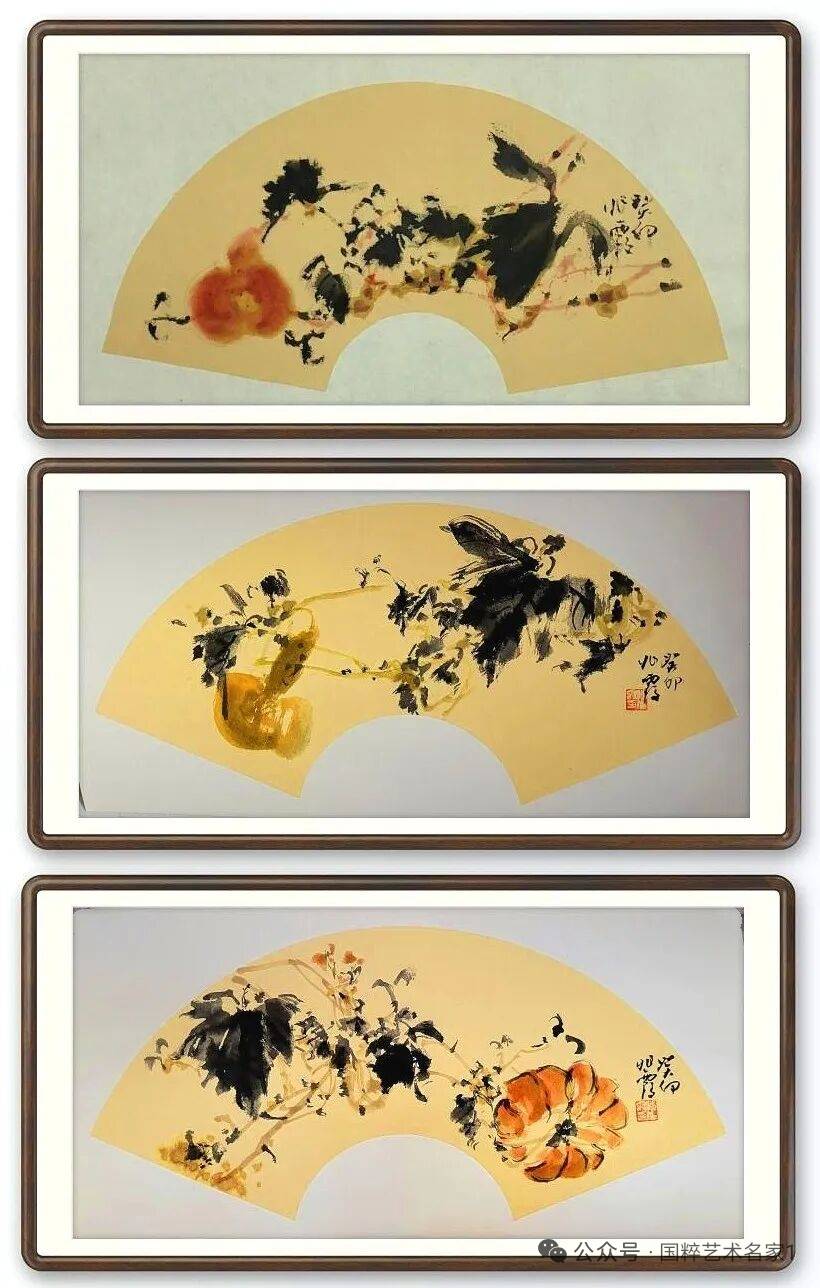

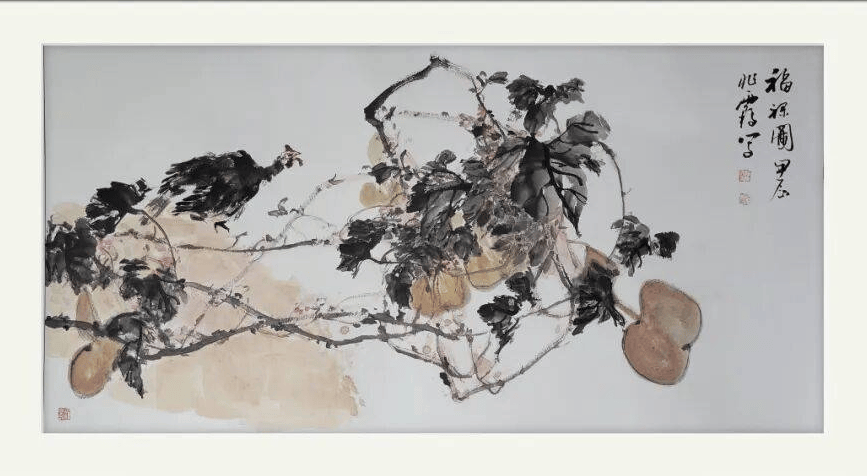

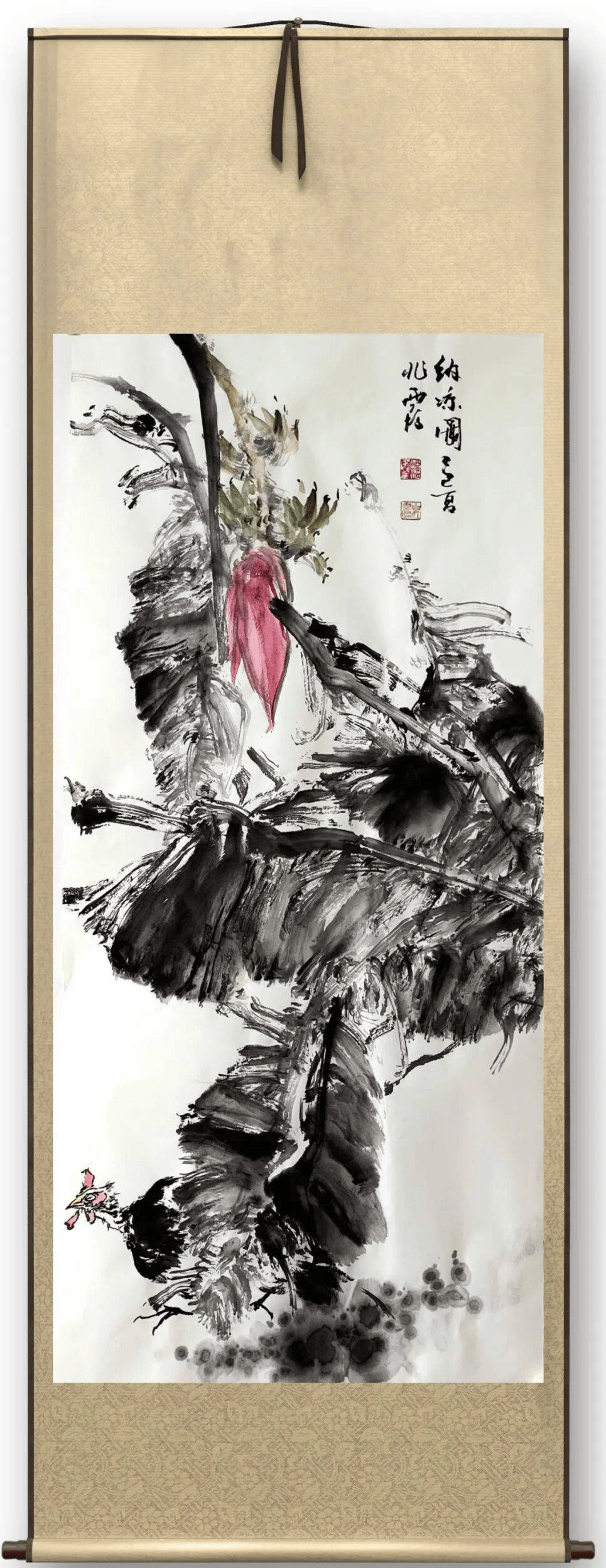

主要作品有《香远益清》,《山高人为峰》,《雨荷》,《兰香》

现居石家庄。师从著名书画大师。

中国山水画研究院研究员。

河北省美协会会员。河北师范大学国画系客座教授

自幼酷爱绘画,学习绘画生涯30余载,

对中国国画的创作研究有深入的认知,

作品多次在全国获奖,部分作品由中国美术馆,

河北美术馆等机构所收藏,

多次在国内外举办个人画展和联展。

个人经历

少时跟随李二明老师学习传统花卉数十年。

曾在河北省平山县第二中学任教。

1991年作品入选建党七十周年石家庄美术书法作品展获优秀奖。

2007年作品入选《新中国从这里走来—名家书画作品展》荣获优秀奖。

2019年创作作品入选中国承德《佛教文化书画艺术作品展》荣获优秀奖。

2019年12月荣获第三届河北省文学艺术“彩凤奖”绘画一等奖。获得各界的好评。

2012年任职于河北师范大学国画系客座教授。

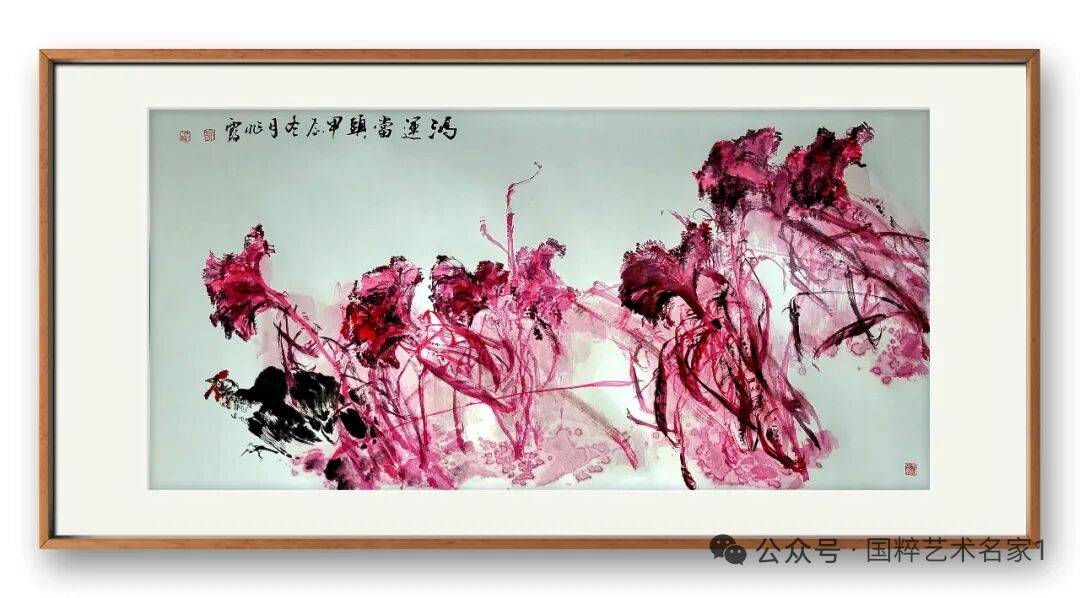

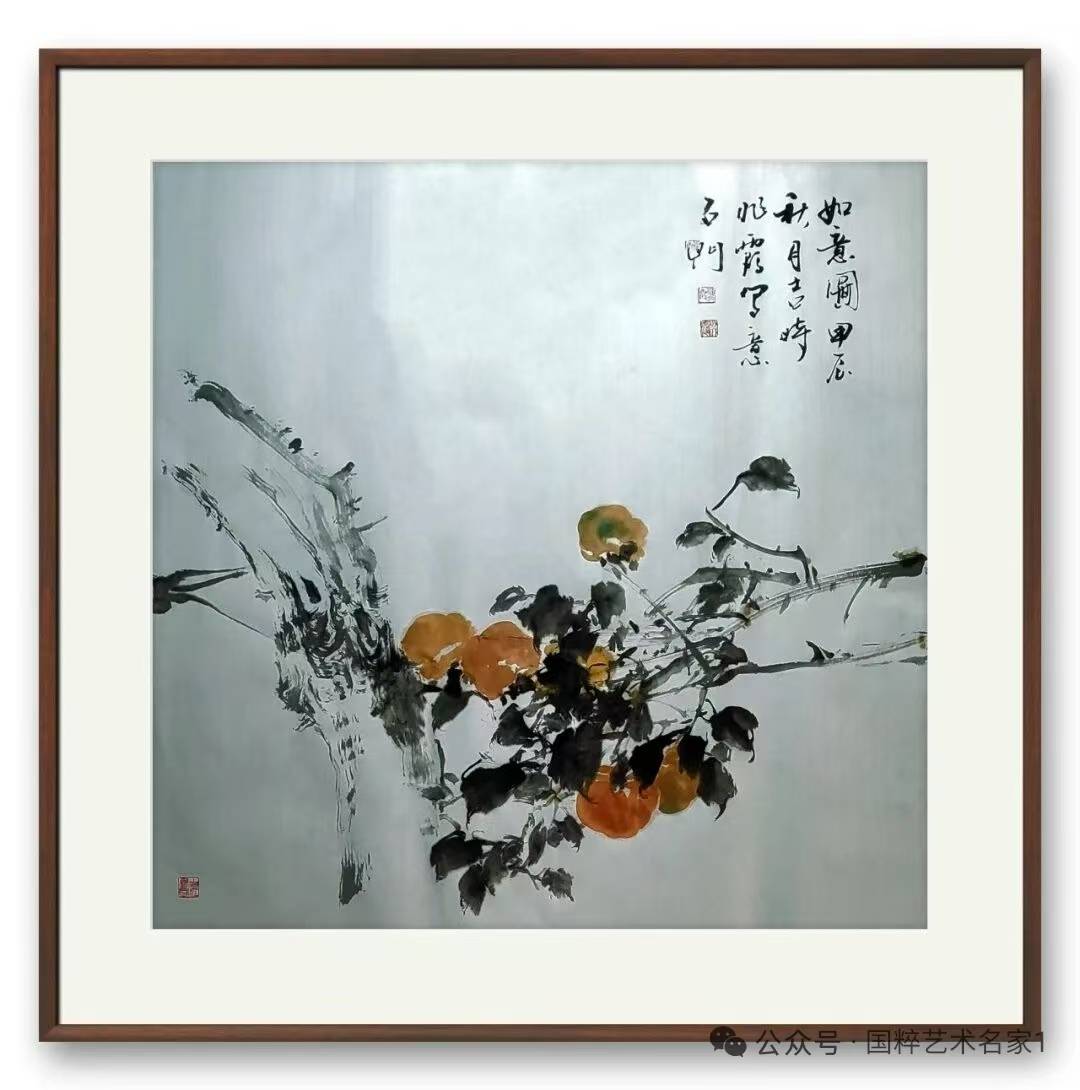

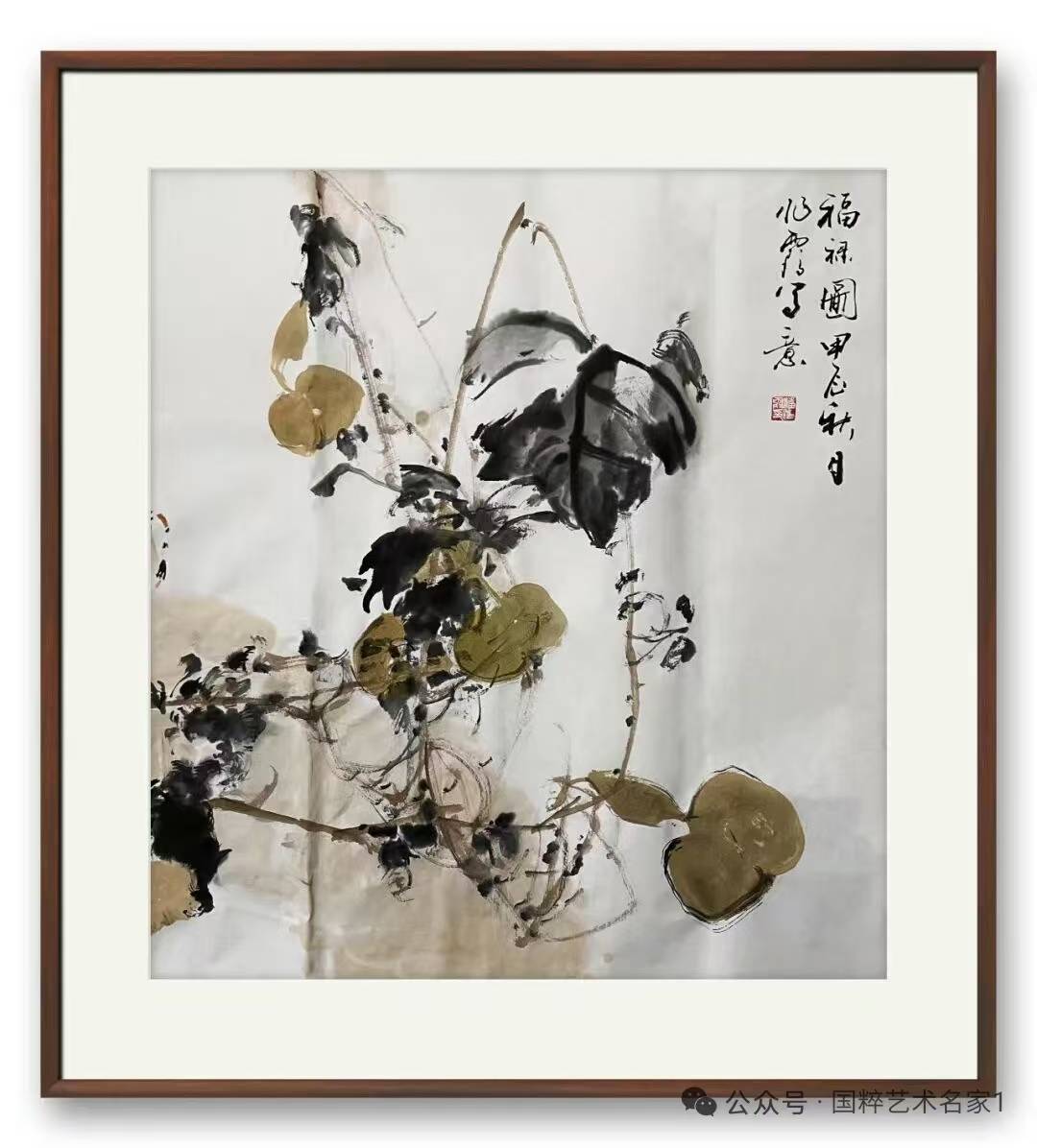

画家潘兆霞作品多以淡雅青绿设色,高峰峻岭,松竹掩映,曲折山径处殿廊隐现,江天浩渺里风帆点点。青绿的山石略带皴斫,笔法枯涩散锋而呈现细腻又奔放层次感极强的的效果。画中山石用墨线勾勒轮廓,石绿渲染;画树时交叉取势,凸显葱郁之姿,装饰感极强。“君子之所以爱夫山水者,其旨安在?丘园养素,所常处也;”任何成功的艺术家都离不开深入生活游历采风。潘兆霞先生也是如此,他踏遍了河北太行山脉的奇峰异岭,也常常居住山村采风写生。在这里他忘记了尘世的喧嚣与快节奏,投身乡村幽静的氛围,恬淡的生活为他的创作提供了不尽的灵感和动力。先生对于山水并不是简单的临摹写生,而是在作品中强调作品山水中的“神”。在这方面潘兆霞先生先是细致全面的研究,近距离观察和远距离总体把握相结合,并且体察四季当中的山川风貌的阴晴寒暑、阴阳向背。从把他们视为有生命的整体,细心揣测其表情和性格到与之达成思想精神交流。

潘兆霞先生无论巨幅山水还是斗方小品都能游刃有余、令人赏心夺目。这就是所谓的“铺舒为宏图而无余;消缩为小景而不少。”的具体表现。看先生的作品也需要较高的艺术修养和鉴赏能力,即以虚静清明的心态来观照作品,否则以虚伪邪僻的眼光审视先生的作品,山水的价值便会丢落殆尽;通俗的说潘兆霞先生的作品是要“挑”观众的!虚静的观念在《管子》、《老子》、《庄子》等先秦著作中都可以找到,是指悟道之后消泯主客体接线的心灵状态。这是超功利的、超越理性的,同时也是神秘的。这种状态据潘兆霞先生说在他的创作状态中常常出现,问其缘由,先生也无法解释,我想这也许就是潘兆霞先生把自己对世俗功利的超脱心态移情作品中的山水、花鸟中的真实写照吧!这种超脱和虚静带有强烈的士大夫色彩,与古人是高度相似的。

作者在多副作品中兼容了山水丘壑和人物动态,进而展现了春光大好,一片明媚的美好景象抒发了作者对自然,对生活对时代的美好向往和寄托。

潘兆霞先生的山水画为观赏者营造了一个独立而自足的而又开放的精神空间,能够以吸引欣赏着走入其中。他以高妙的艺术创造,向观者发出了邀请,其山水画可行、可望、可游、可居中,使欣赏者流连忘返,徘徊其中,甚至将身心安顿其中;他与观赏者一道完成了一次次重回山林的心灵之旅。

《香远益清》以林泉之心、体道之际消泯主的“虚静”之心灵状态,把自然季节的变化以超越客体的、虚实相间的手法表达作者的内心感受。且不虚不实、物我两忘。这种状态是超越功利的。色彩的运用不温不火、不急不躁恰到好处。把一朵朵含苞待放的荷花描绘的淡雅清香、其花鸟画可观、可闻、可赏、可玩。不再是过客和旁观者,可达到似北宋画家赵幹“穷江行之思,观者如涉之境界。

潘兆霞先生的画中总能找到或多或少或明或暗的隐逸意味,刘 勰《文心雕龙》中的“原道”说的就是这种感觉。文人大多有隐逸情怀,但不是都能如愿,山水常有可真正投身山水的勇气和机会并不多,潘兆霞先生的画作可以满足这部分人的需求,以补不能亲临山水的缺憾。恐怕真正啸傲山林也失去了社会责任感,是一种逃避,因此这样的山水画反而超越了真实的山水,有了独特的价值。

看潘兆霞先生的画作需要“远观“,因为画家在作画时是将千里延绵、陡峭千尺的“大物“浓缩在尺幅内。笔法必定是概括的凝练的,因此远观方能睹其全貌,得其风神。这样他的画才能被“还原“成气韵生动的山水。之所以能达到如此的水平和潘兆霞先生认真的作画的态度和习惯有关。据我观察先生在画画前他会做到向阳的窗户前,一尘不染的画案上香炉内焚着檀香;洗砚洗手,安静而坦然,像迎接远方的朋友一样郑重严肃。先生一定等到了心定神闲时才动笔,即使画了几张仍不满意,他会全部撕掉重新再来,首先这是对自己的态度,也是对画作的态度,更是对欣赏者的态度。

先生这种执着认真的态度使我肃然起敬。

潘先生在师法古人的同时不忘创新,所谓“师法造化”,遵循唐代画家张躁的“外造师化,中得心源”,先生的创新笔法既形成了多样枯笔散锋的效果,细腻而奔放、润泽而泼洒。也形成了以虚写实、笔断意连的画面观感。他也在画作中做些有意的遮挡。实处体现画家的功力,虚处透露画家的创意。虚实相生吸引观赏者投入更多的想象,获得了更多的审美愉悦。无论笔法如何的变化画家笔下总是能与所描绘的对象达到心神合一,物我两忘的境界。在形与神的取舍上,潘先生更倾向于在“形”与“神”之间寻找一种平衡,他强调“神”,但也绝不轻视“形”,他说:“要在对山水之‘形’的亲近、揣摩中去领悟‘神’!”。这点与“院体画”有所区分,“院体画”重格物和技巧和对物的“形”的精准把握和描摹。而潘先生重在把重点放在笔墨风神上,以抒发性情为主。潘先生反对不加选择的记录事物,主张纳万物于胸中,再使胸中万象随笔墨流淌而出,从这点讲,画家不是具体事物的记录者,而又是夺造化之功的创造者。潘先生在适当的位置以恰当的方式创造了一个比自然更具说服力的新世界,这个世界是画家赋予的;潘先生所遵循的不是自然的规律,而是独立于自然的美学原则。他的画作并非镜子,客观地反映世界,而是一盏灯,教人借艺术之光重新审视世界。先生这种执着认真的态度使我肃然起敬。

潘先生在师法古人的同时不忘创新,所谓“师法造化”,遵循唐代画家张躁的“外造师化,中得心源”,先生的创新笔法既形成了多样枯笔散锋的效果,细腻而奔放、润泽而泼洒。也形成了以虚写实、笔断意连的画面观感。他也在画作中做些有意的遮挡。实处体现画家的功力,虚处透露画家的创意。虚实相生吸引观赏者投入更多的想象,获得了更多的审美愉悦。无论笔法如何的变化画家笔下总是能与所描绘的对象达到心神合一,物我两忘的境界。在形与神的取舍上,潘先生更倾向于在“形”与“神”之间寻找一种平衡,他强调“神”,但也绝不轻视“形”,他说:“要在对山水之‘形’的亲近、揣摩中去领悟‘神’!”。这点与“院体画”有所区分,“院体画”重格物和技巧和对物的“形”的精准把握和描摹。而潘先生重在把重点放在笔墨风神上,以抒发性情为主。潘先生反对不加选择的记录事物,主张纳万物于胸中,再使胸中万象随笔墨流淌而出,从这点讲,画家不是具体事物的记录者,而又是夺造化之功的创造者。潘先生在适当的位置以恰当的方式创造了一个比自然更具说服力的新世界,这个世界是画家赋予的;潘先生所遵循的不是自然的规律,而是独立于自然的美学原则。他的画作并非镜子,客观地反映世界,而是一盏灯,教人借艺术之光重新审视世界。

发表评论 评论 (3 个评论)