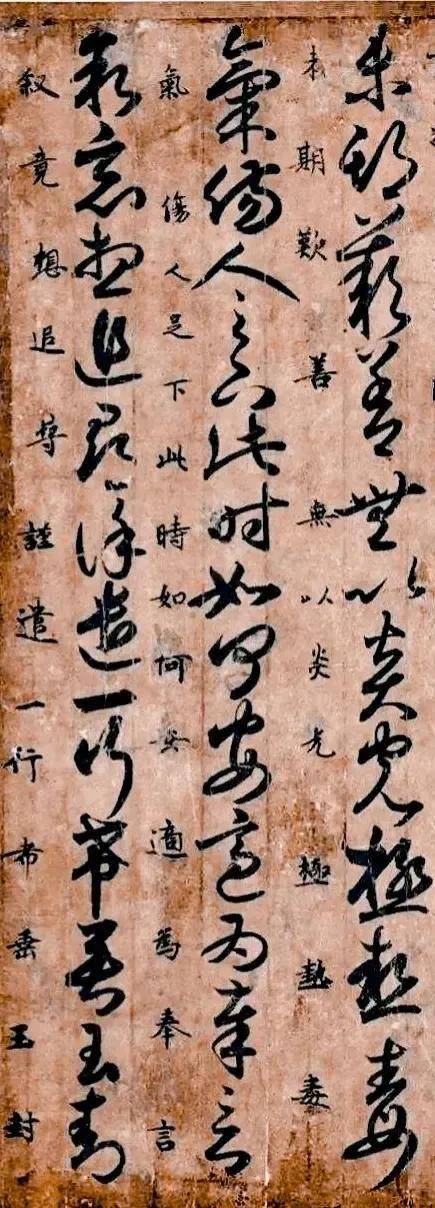

在唐代,可以说是书法史上一个黄金时代,在这一时期,楷法森严,草风浩荡,就拿楷书四大家而言,在这其中唐代就占了三位。而草书更是在同一时期出现了两位“草圣”。但除此之外,书法名人甚多,例如孙过庭、褚遂良等也都是书法大家。

然而不单单是如此,在这一时代,凡不留名的好书法也是挺多的,就藏在那敦煌的藏经洞之中。当然还有这么一件无名氏草书作品,它凭借精湛的笔法与独特的魅力,后代受它营养的书家众多,此帖就是《唐人月仪帖》。

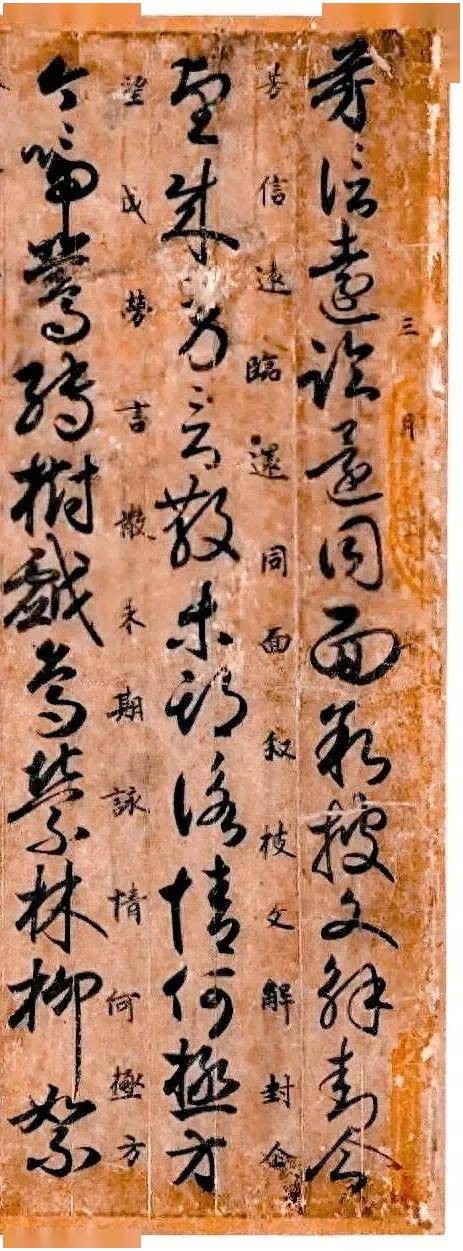

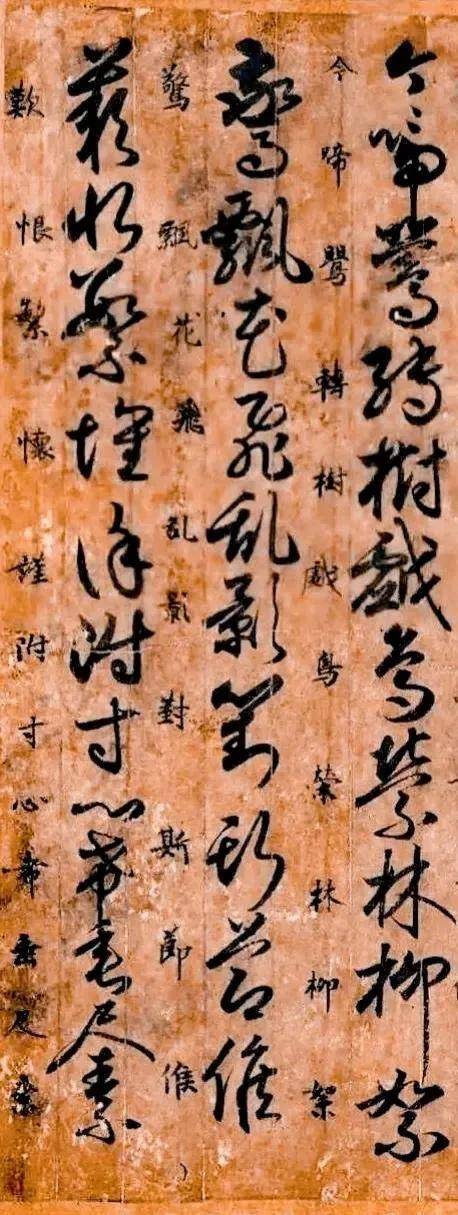

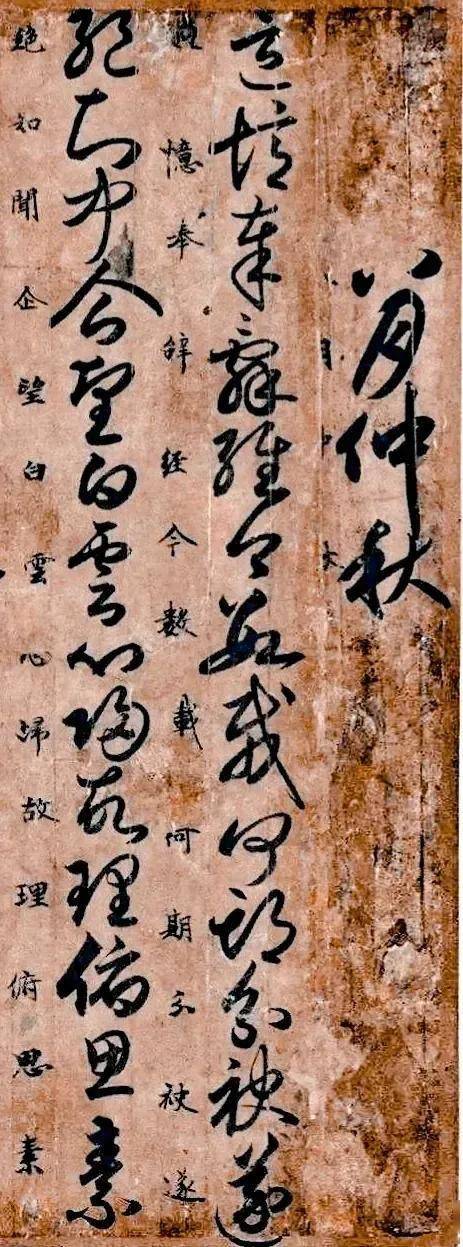

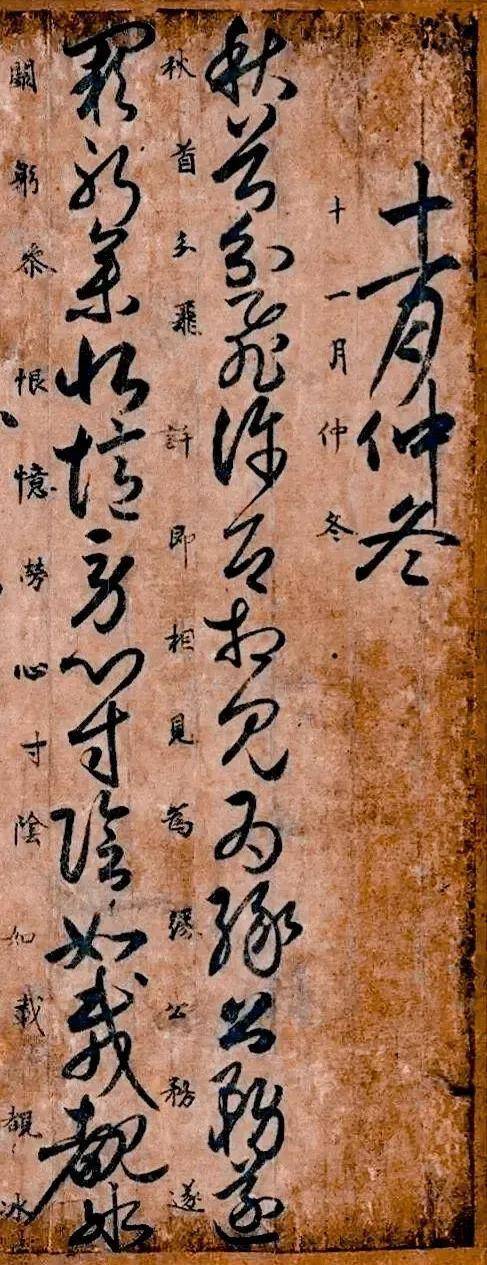

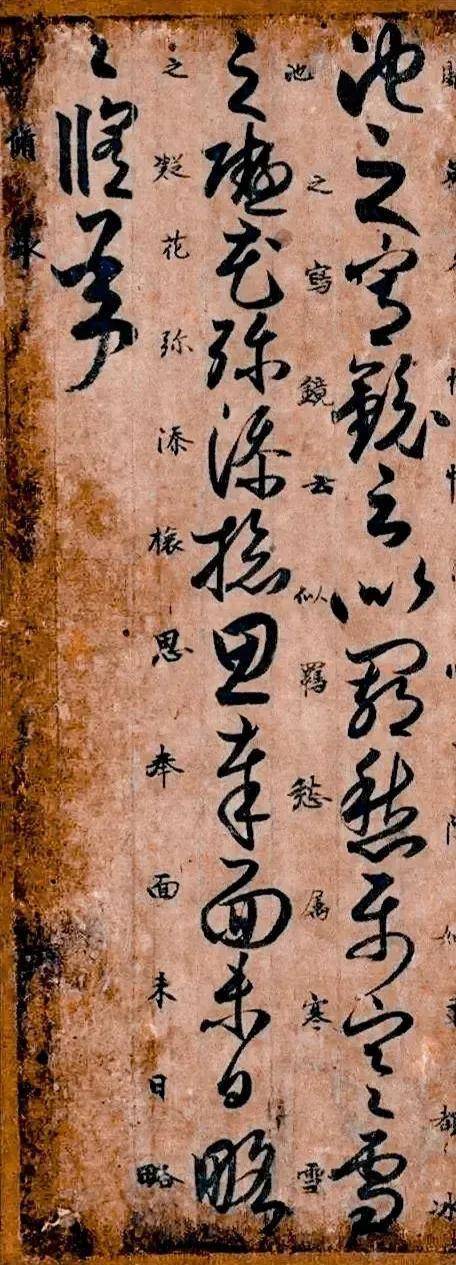

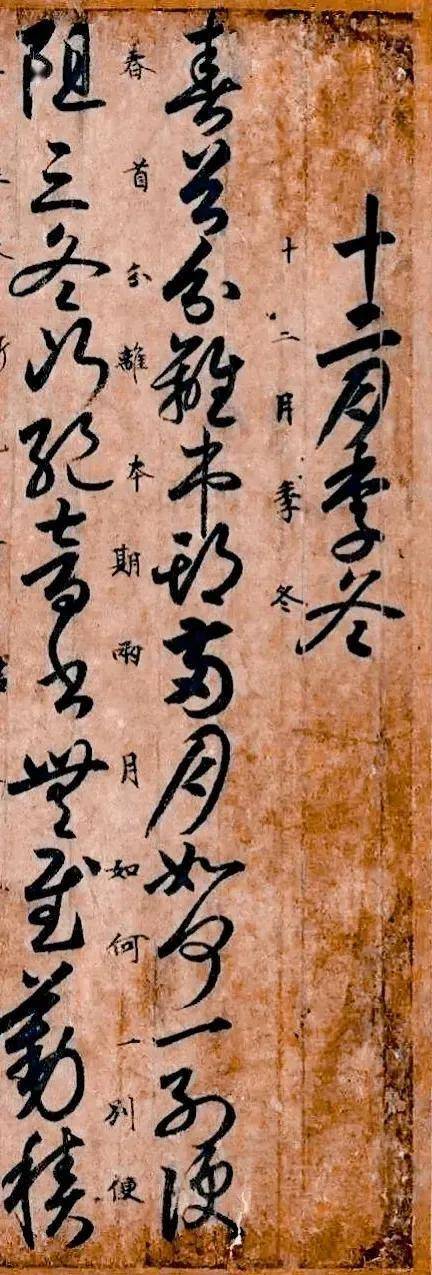

《唐人月仪帖》因是不知名唐代人所书,而所书内容又是以月份相关,所以因此而得其名吧。此帖虽不知书写者是谁,但其字迹却是唐代人所写无疑,在明清的鉴赏家们的专业鉴定之下,他们细细考究此作的笔法和纸墨,发现皆与唐代特征高度契合,也由此而确认是为唐人真迹。

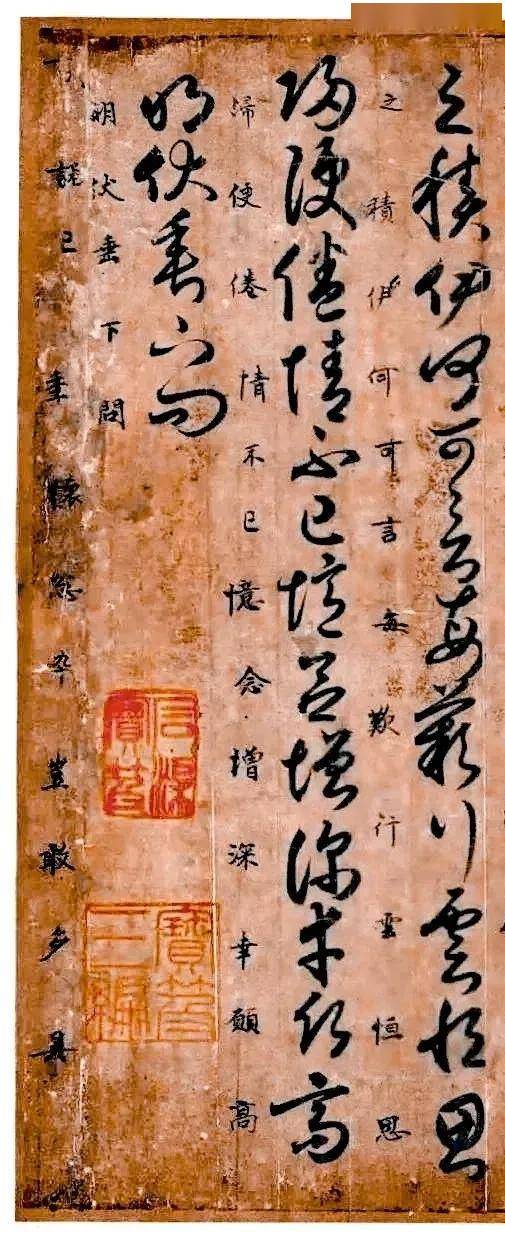

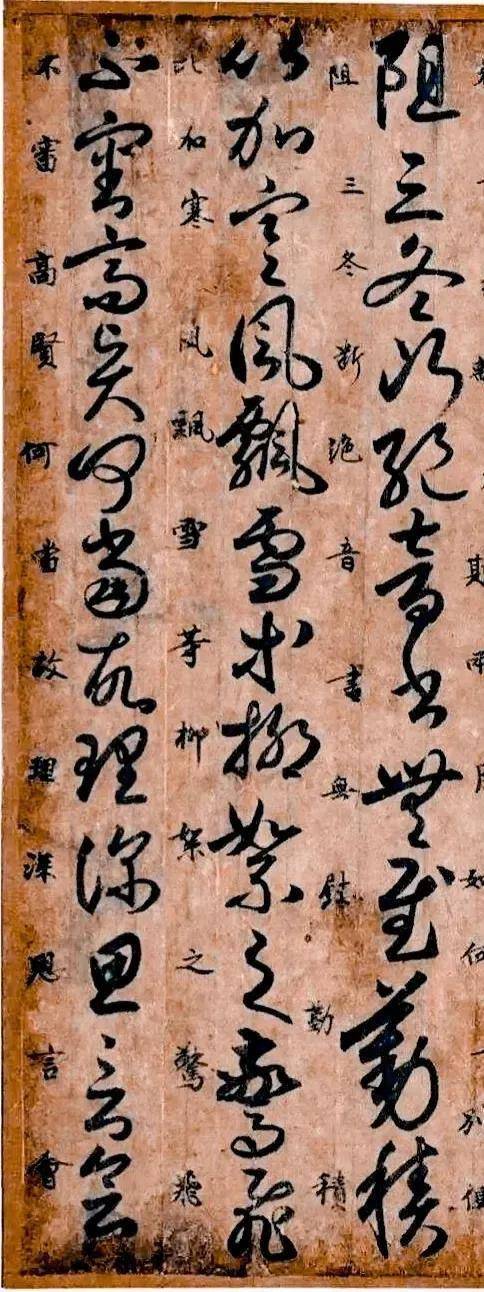

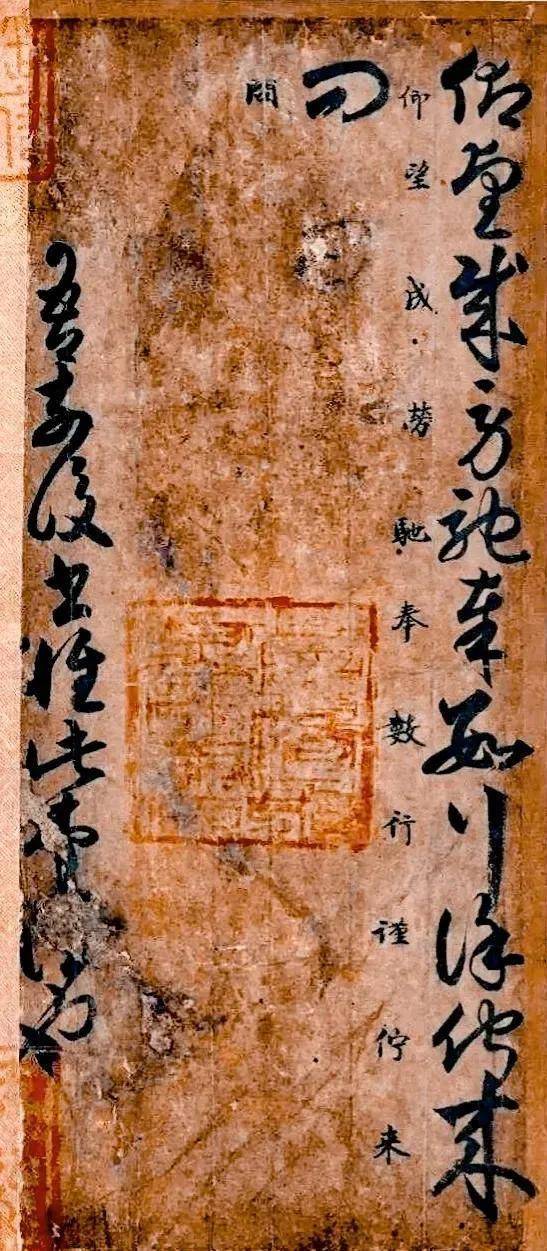

因为该帖并无款识,也无书写者的印铃,在最后落款处仅存“吾前后书,唯此本佳也”这么九个字,可以猜测是书写者在临习某位书家的法帖,或是正在进行创作,但如若是创作手稿的话,写到最佳处怎会不进行完款呢,所以应该是临习之作。

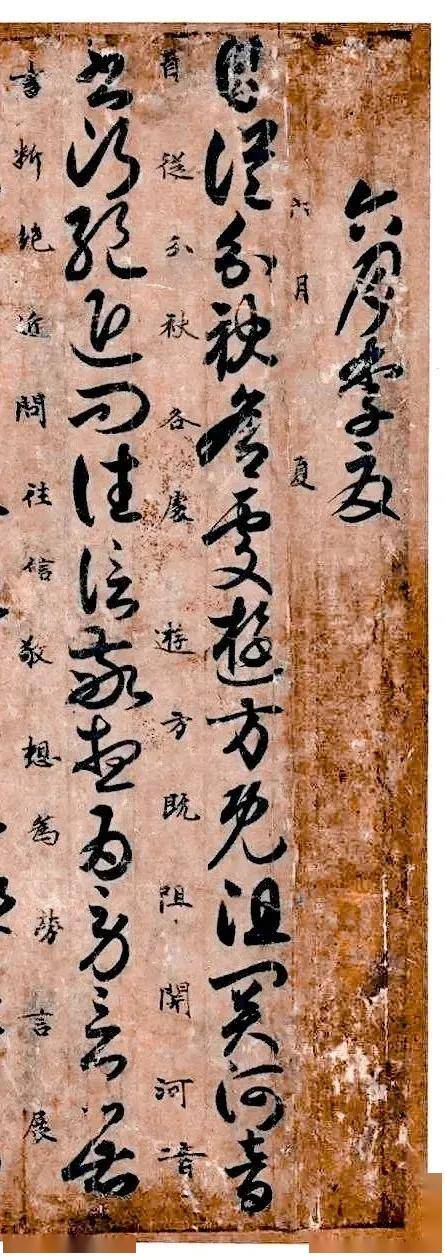

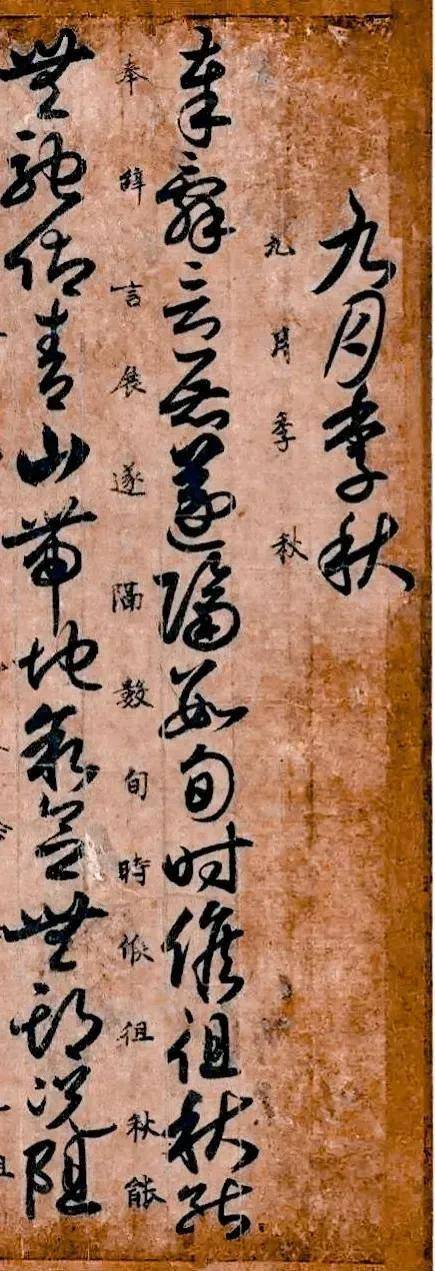

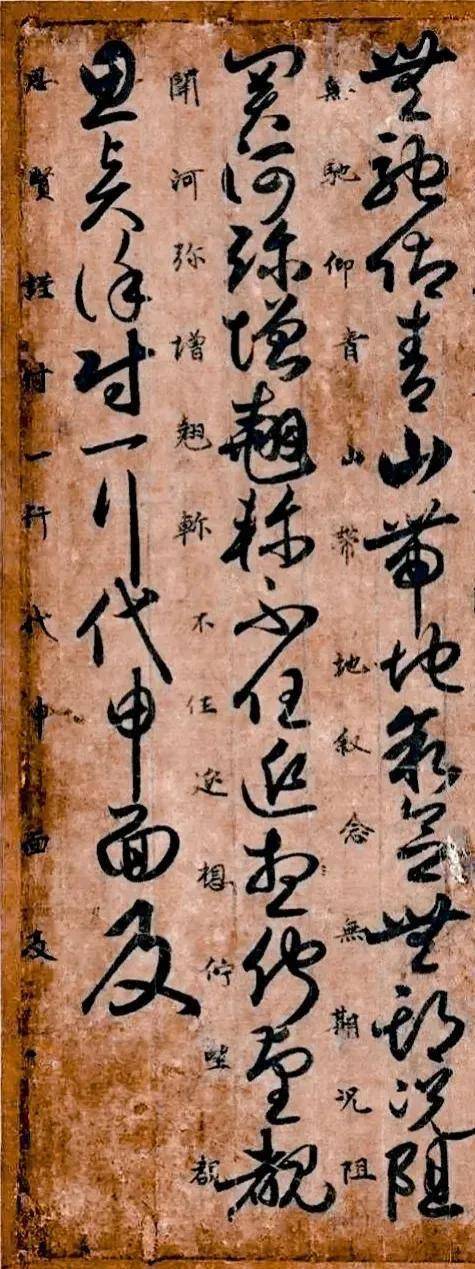

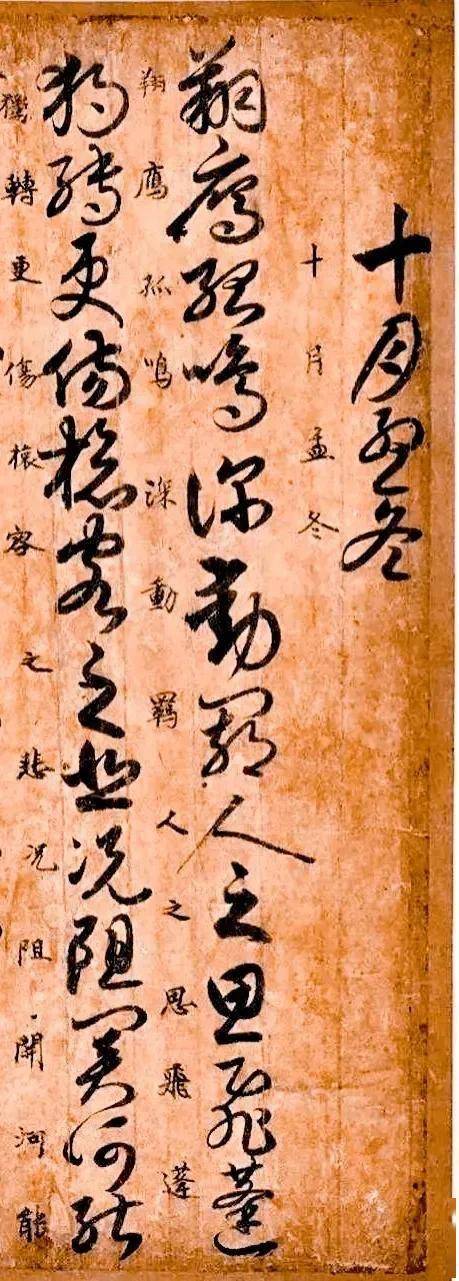

除此之外,并无任何书写者的有关信息,那么留下的也只能是通过字迹、笔法、书风等来对比猜测了。因是唐代时期,所以有学者认为是孙过庭所写的,但也并无实证。此帖“月仪”之名则是指缶其独特的内容,它是以十二个月为序,收录了当时文人社交中通用的书信模板,是唐代文人交往礼仪与生活风貌的生动写照。

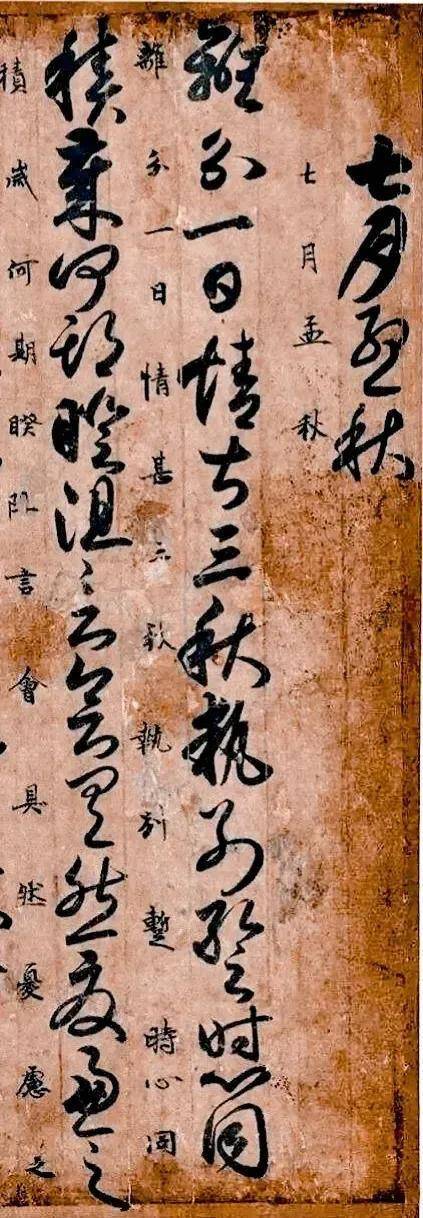

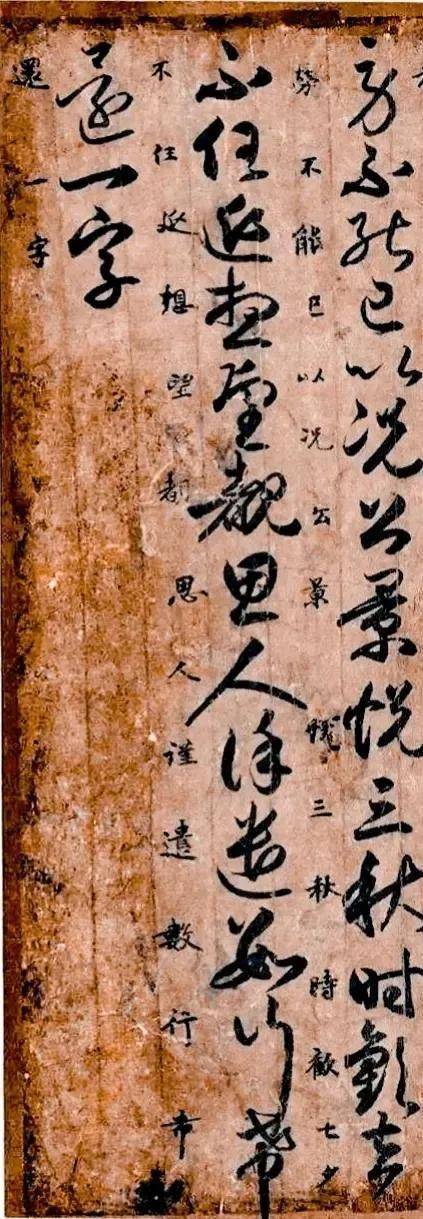

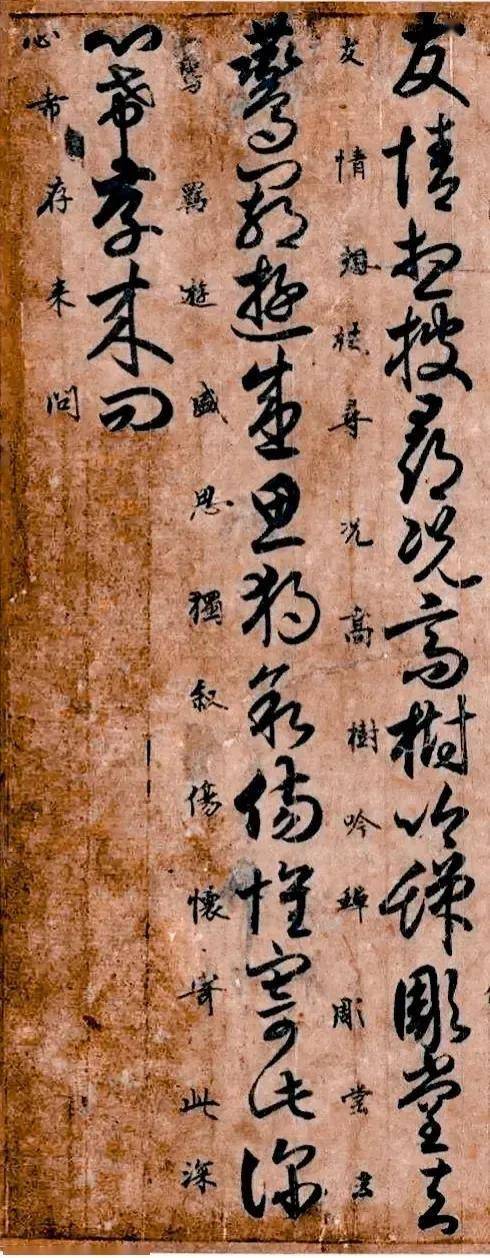

但可惜的是,现存版本并不完整,缺失了正月、二月与五月的三篇,仅余九组尺牍,五十三行草书共五百四十一字,旁附五十四行小楷释文。这些小楷释文不仅为后人识读草书提供了极大便利,其自身笔画灵动多变、刚劲秀丽,与草书搭配得和谐统一,相得益彰,让整幅作品更添韵味。

从其书写载体来看,此帖所采用的是唐代特有的黄麻纸,,这种纸张质地优良,明透耐存且水濡不入,即便历经千年岁月的侵蚀,帖上的字迹依旧清晰可辨,墨色也鲜活如初。

虽说宣纸的出现在汉朝就有了,但其制纸的工艺也并没有多发达,到唐代也是如此,纸张对于平头老百姓还是比较高贵的东西,所以这也可说明一点是富贵人家所写,那么是孙过庭所书又是一条证据。

清代收藏家赵秉冲曾由衷赞叹 “纸墨精好,古香可挹”,这短短八字,便是对《唐人月仪帖》保存状态的最佳注解,也从侧面印证了其珍贵程度。

《唐人月仪帖》最出彩的就是它的笔法,把晋代书法的韵味和唐代书法的规矩融得特别好。它学的是晋代正宗写法,尤其是王羲之家族的风格,笔画又圆又有力,像古代篆籀字那样,线条看着就特扎实。

写字时收放特别自如:该用力压笔的时候能稳住,写方折的笔画也力道刚好,还加了点篆籀字的写法,让字显得古雅又有分量,不轻飘飘的。而且用笔节奏很清楚,轻重快慢、转折衔接都合规矩,但不呆板,流畅里还带点拙劲。比起孙过庭《书谱》那种变化多到难琢磨的,这帖的笔法好懂多了,新手学草书想避开 “写得油滑单调” 的问题、打牢基础,用它当范本特别合适。

尽管不知是何人所书,但草书《唐人月仪帖》的艺术成份之高也从未被忽视过,历代书家和文人雅士无不对其赞誉有加,明代解缙赞其 “辞古笔精,洞达神妙”,清代王文治直言其笔法超宋元诸家。返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (1 个评论)