编者按|蓝鹰书画总编辑陈放:一纸《江村记忆》,是画家杨林与皖南古村的廿载对话。从昔日国道蜿蜒六小时的初见心动,到今时高速便捷抵达的写生赴约,变的是路途远近,不变的是江村在他笔尖的鲜活 —— 白墙黛瓦映双溪,宗祠牌坊藏文脉,连溪边浣洗村妇的笑容、老街闲谈老人的话语,都成了笔墨间的温度。

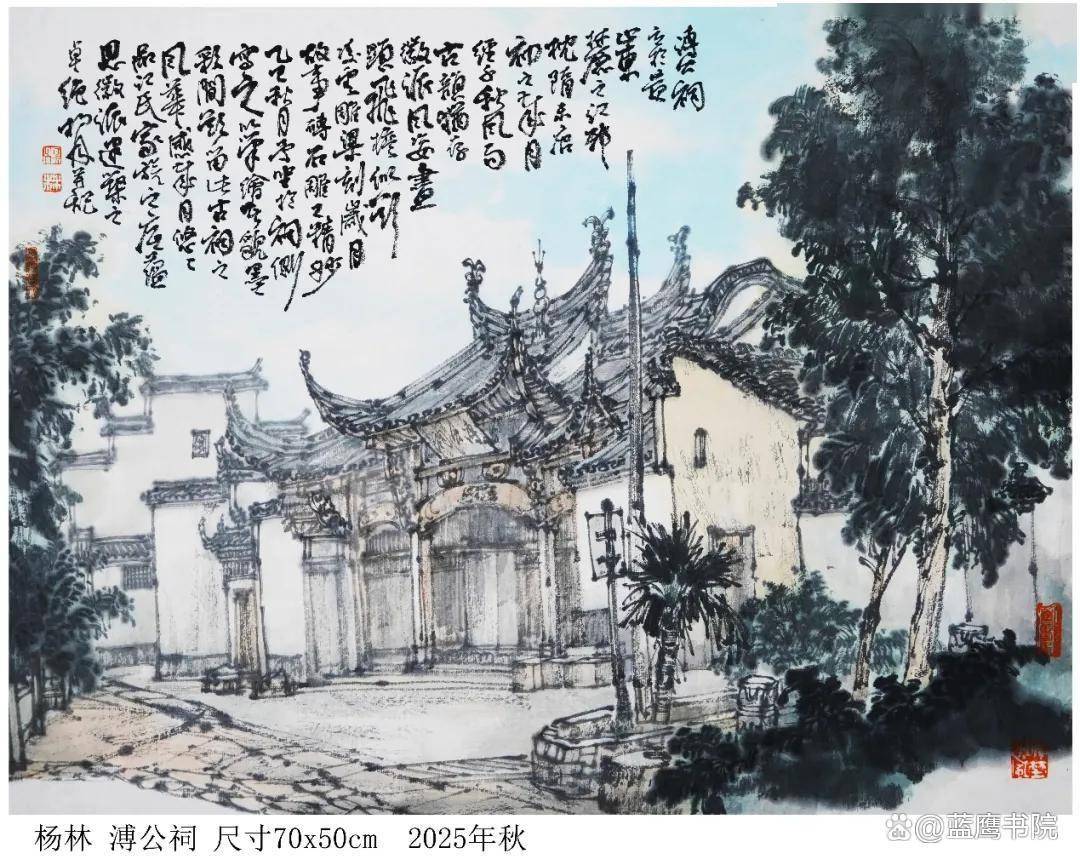

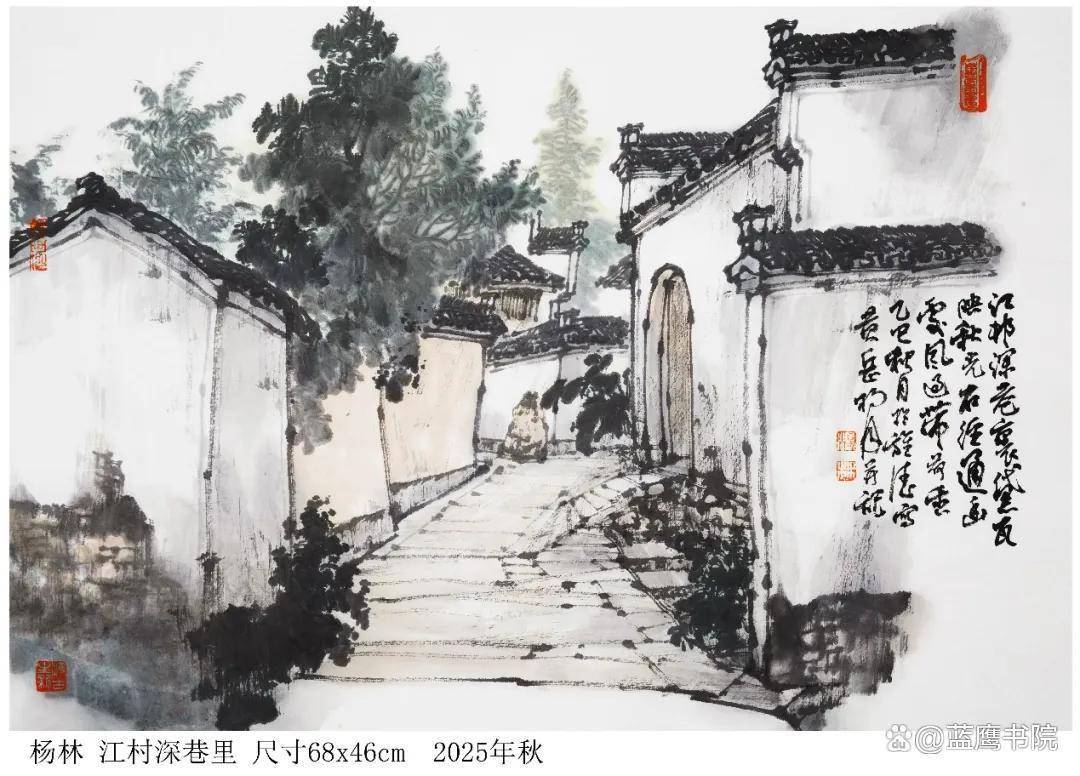

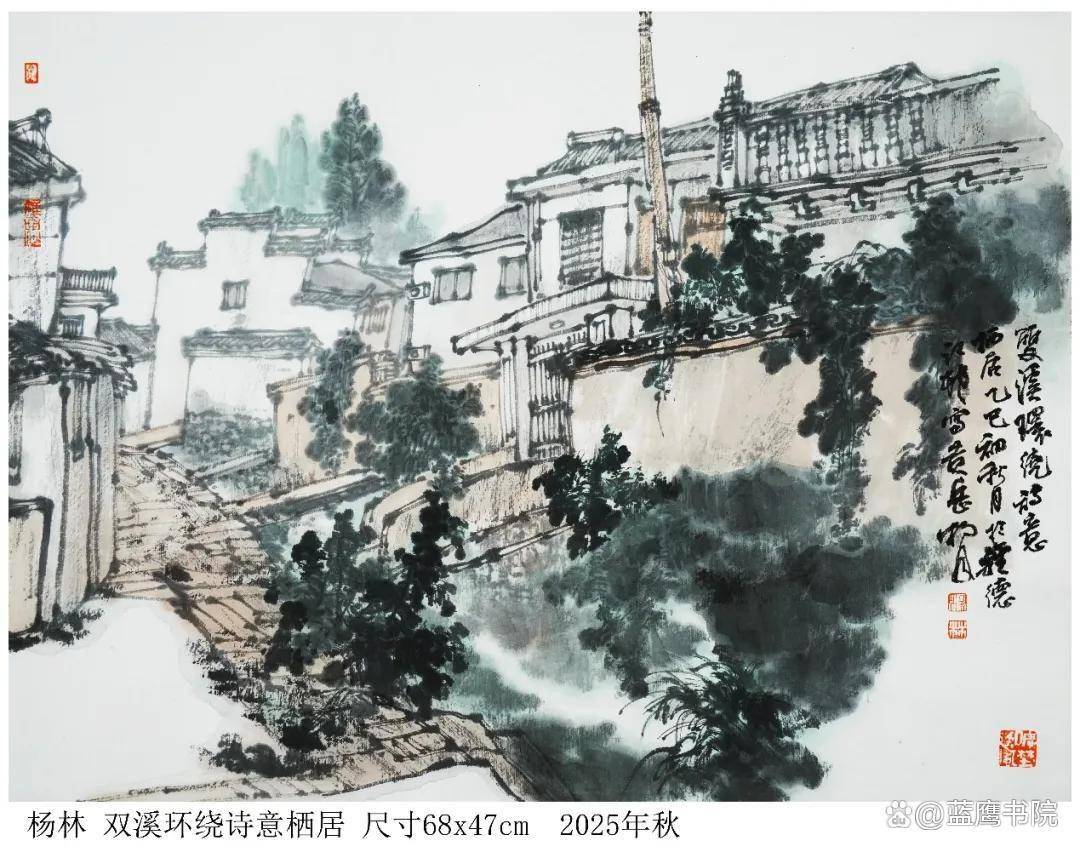

他以画者之眼捕山水灵韵,用文人之心品人文厚重,将隋末唐初的古村风华、“父子进士” 的千年佳话,凝于《江氏宗祠牌坊》《双溪环绕诗意栖居》等画作中。这字与墨的交织,既是对江村时光的挽留,更是对徽州文化的深情礼赞。

图文|杨林

初闻江村之名,是在二十年前往返黄山黟县宏村画院与宣城的路途上。彼时芜湖至黄山的高速尚未贯通,前往宣城旌德,需沿曲折国道与省道在皖南群山中蜿蜒穿行近六小时。山路盘桓间,层峦叠嶂如卷轴般在窗外铺展,秀色可餐,不仅消解了奔波之倦,更催生出一路探景的期待——这般山水若能入画,该是何等妙事。

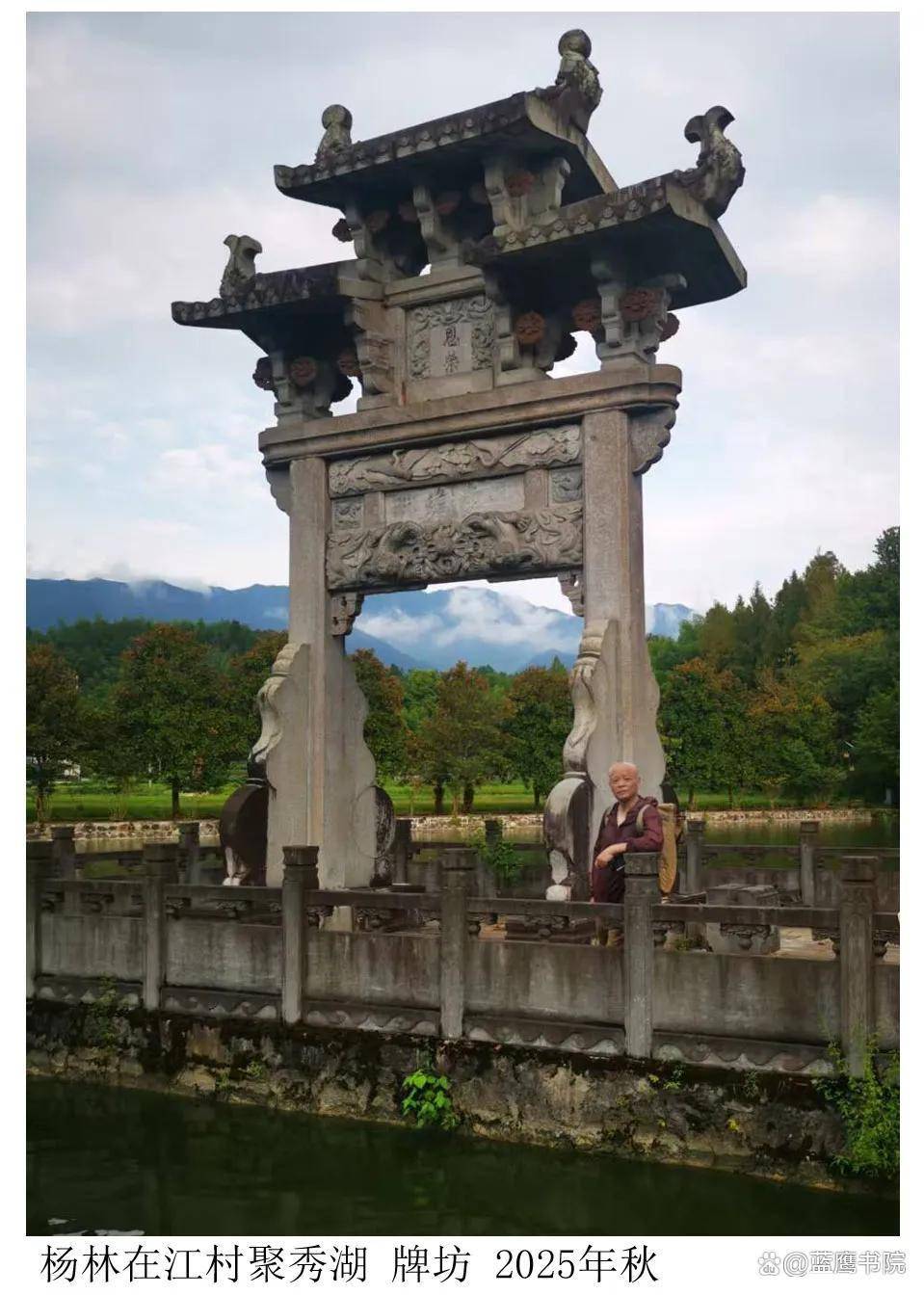

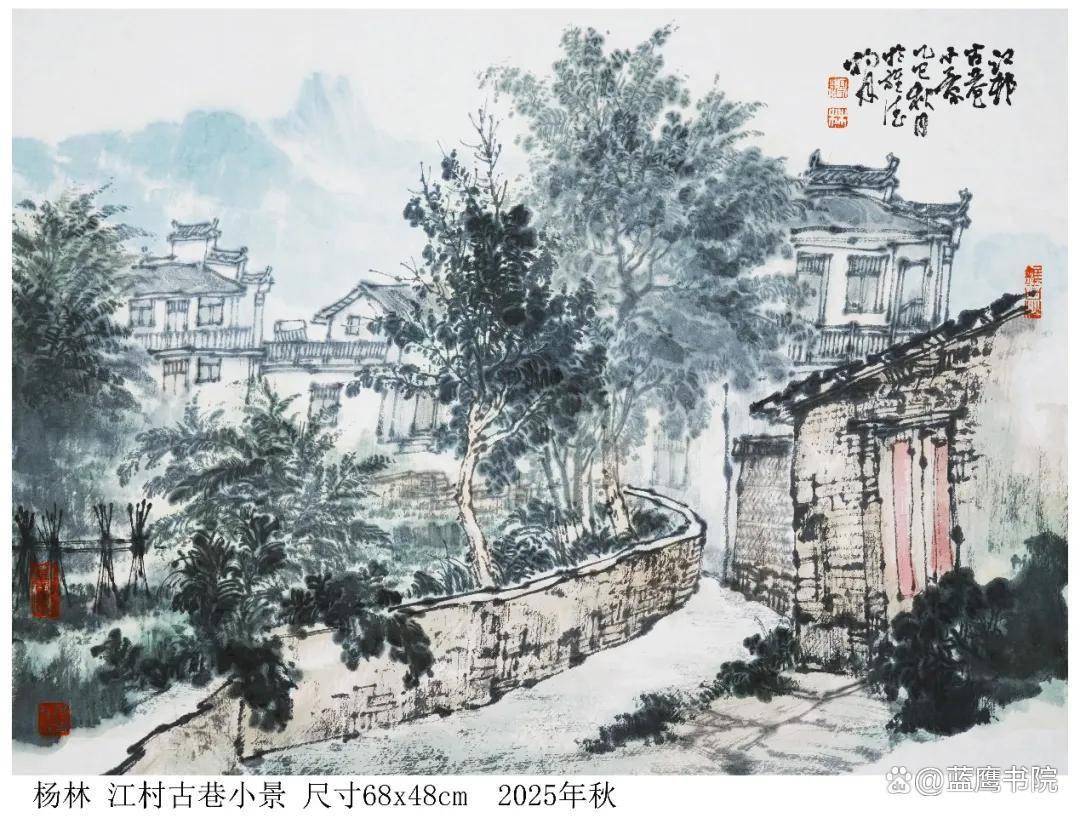

过泾县,入旌德,“江村”的宣传牌悄然立在道旁。我素来偏爱皖南古村落,那斑驳的马头墙、氤氲的人间烟火,于习画者而言,恰似墨遇清泉,自然渗化,难以抗拒。那时的江村尚未大规模开发,仍存原始古拙之貌:白墙黛瓦的祠堂错落层叠,龙溪、凤溪二水环村潺湲,聚秀湖如碧玉镶嵌村口,澄澈如镜。尤其江氏宗祠的精美与宏大,更让我印象深刻。后来,通村小路渐成柏油大道,巍峨石坊拔地而起,江村仿佛一夜之间乘上了时代快车。

江村又名金鳌村,始建于隋末唐初,已历1400余年风雨。这里是江氏宗族聚居之地,亦是徽派建筑荟萃之邑。村落枕山环水,金螯山雄峙其后,狮山、象山伏卧村口,龙溪、凤溪双水交汇于聚秀湖,山环水抱,藏风聚气。历史上,江村曾因徽商与仕官鼎盛获“小杭州”之誉:唐代有侍御史江全铭,明代有顺天府推官江中文,清代有医学家江希舜、书法家江志伊;至近代,更涌现出数学家江泽涵、民俗学家江绍原等贤才。“父子进士”“兄弟博士”的佳话,至今仍在坊间流传。这份深厚的人文底蕴,如上好墨锭在我心中沉淀,只待时机研磨成画。

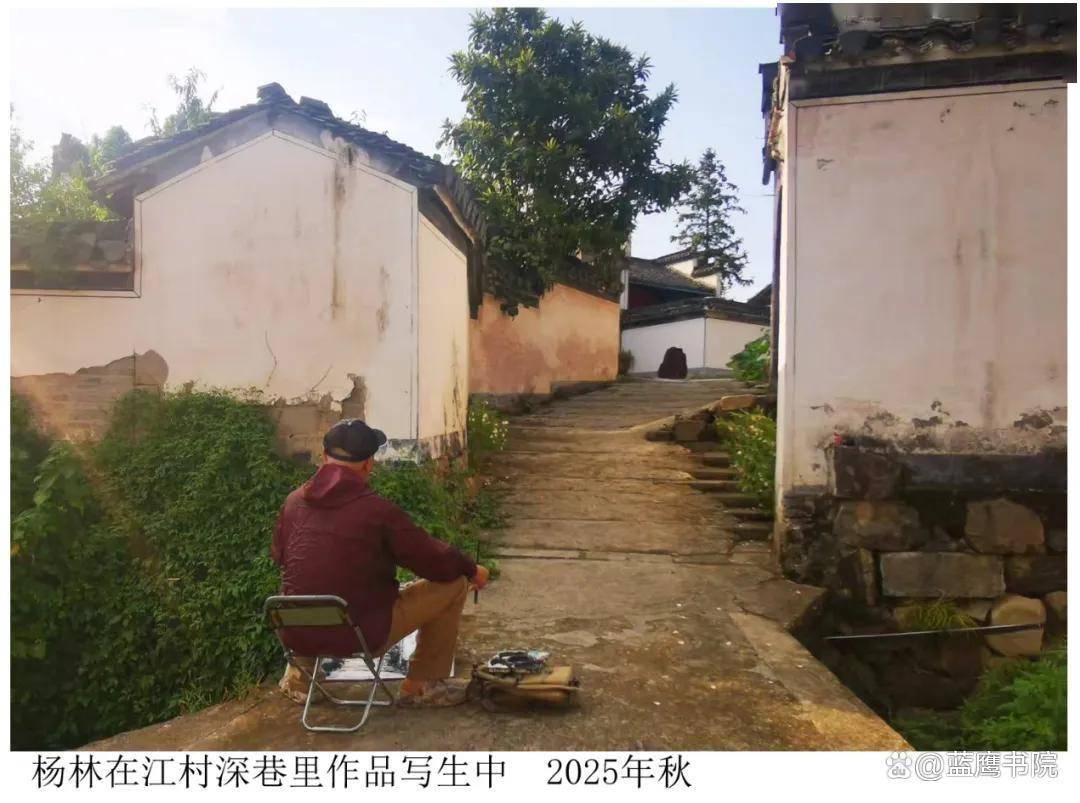

今年初秋,暑意未消,清风已带凉意。我又一次借往黄岳画院之机再度造访江村,当然如今已有了高速经过旌德的江村,不但路途近了,时间也快了许多。当然我这一次是带着目的而来,如赴阔别多年的故人之约。非节非假的江村游人稀疏,正合我意——既可从容踱步,与岁月低声对谈,亦能静下心来写生创作。

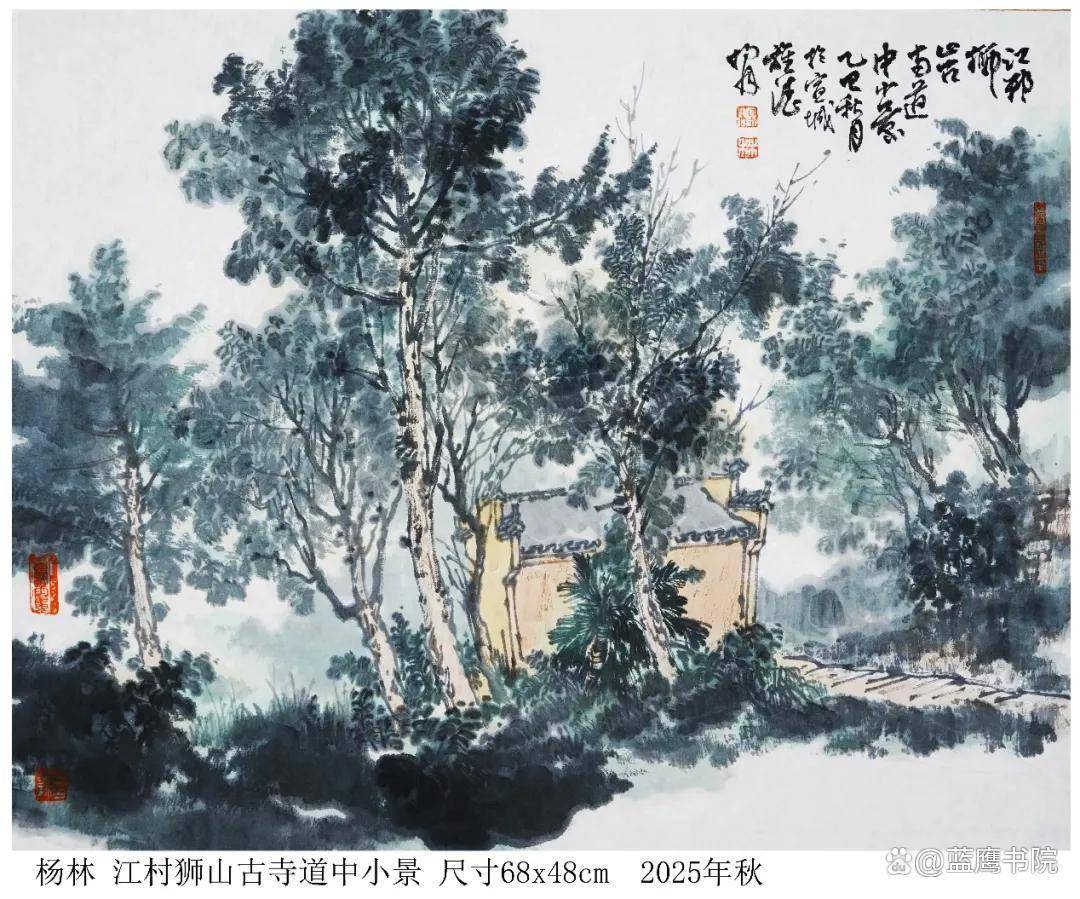

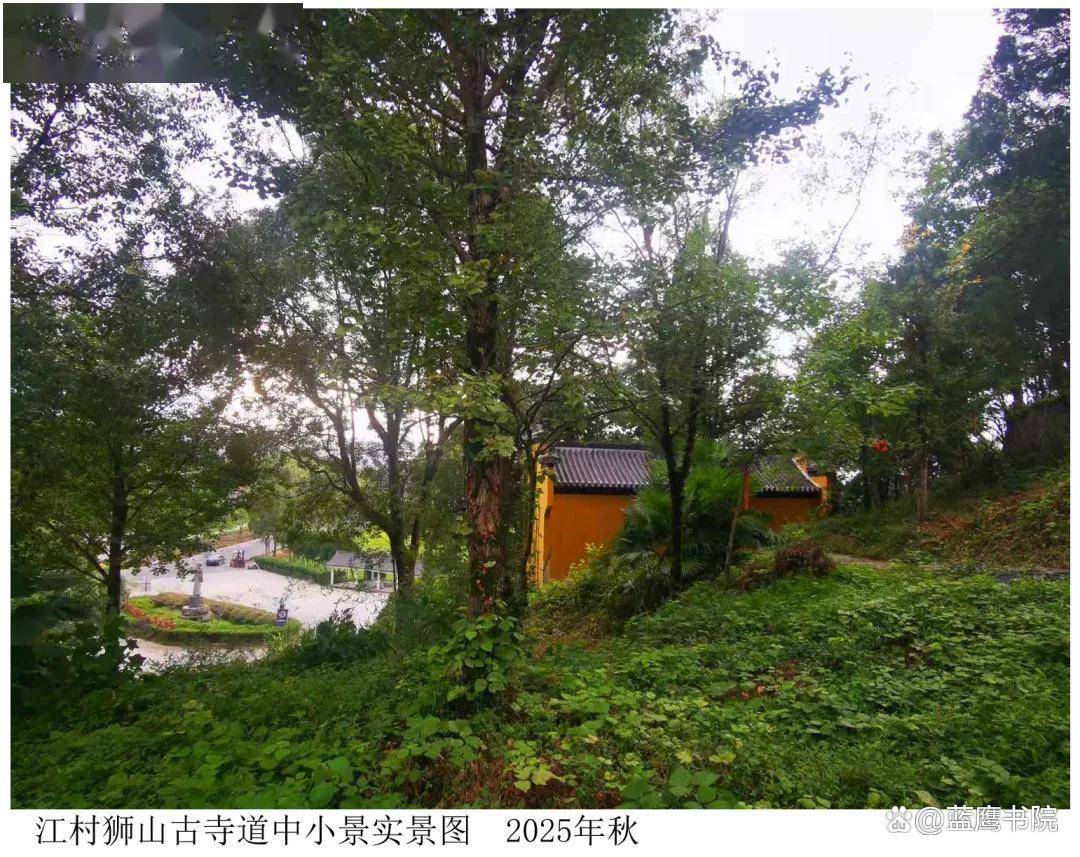

村口停车场整洁规整,新建的狮山寺立在一侧。登寺远眺,江村全景尽收眼底:聚秀湖依旧泊在村口,文昌塔与世科牌坊静立湖畔。秋阳洒落,湖面泛金,“日照古庙生紫烟,湖中聚秀狮山影”的诗意,粼粼铺展于眼前。我背着画箧沿湖缓行,想从今日风景中打捞二十年前的记忆残片,却只觉一切熟悉中透着陌生——或许是新起民居让村落略显局促,或许是回忆本就在岁月中悄然变形。

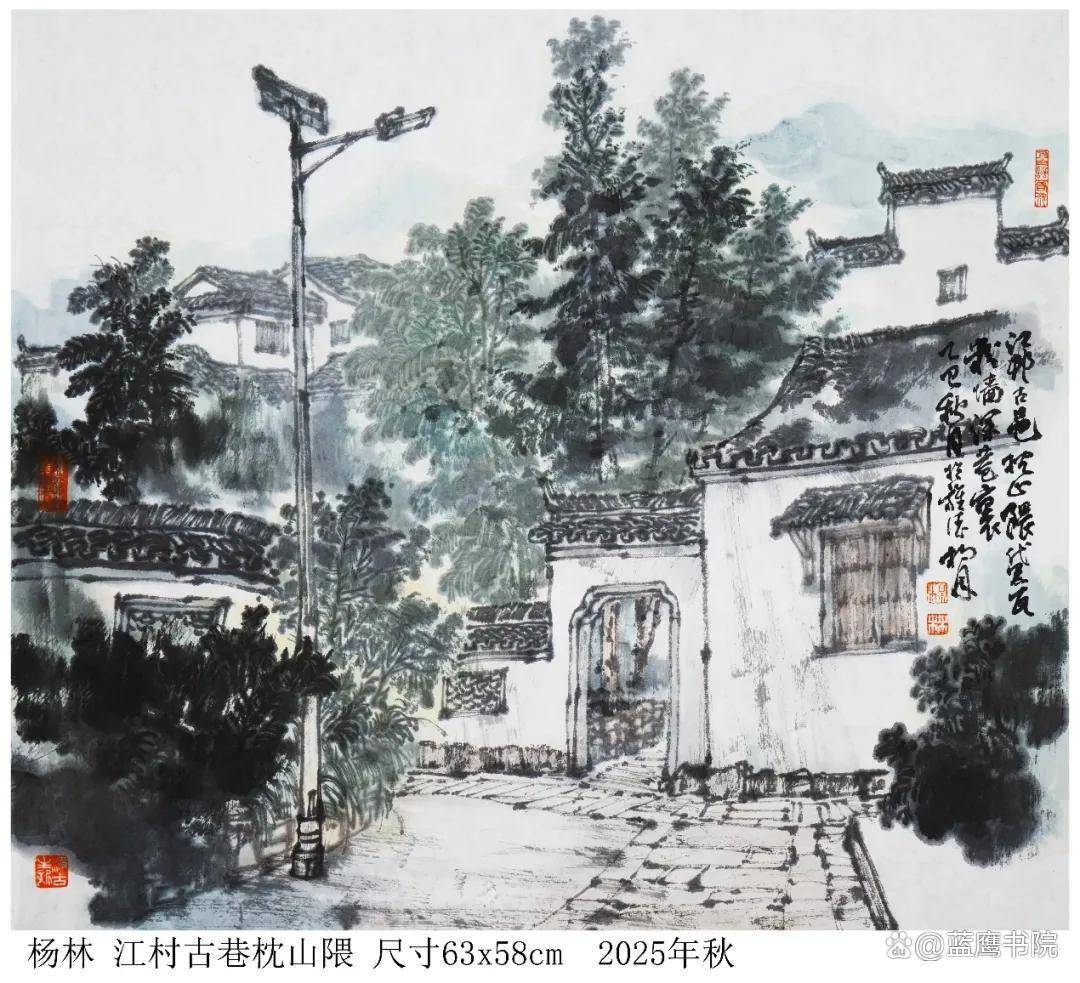

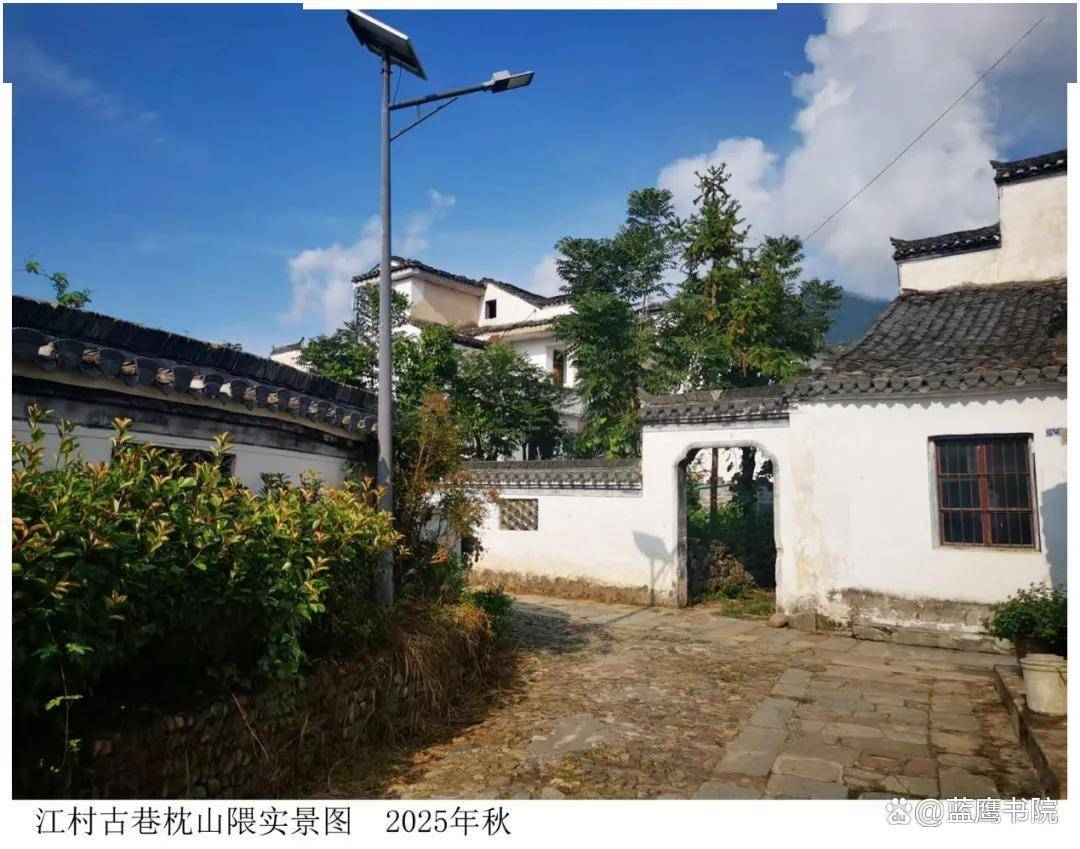

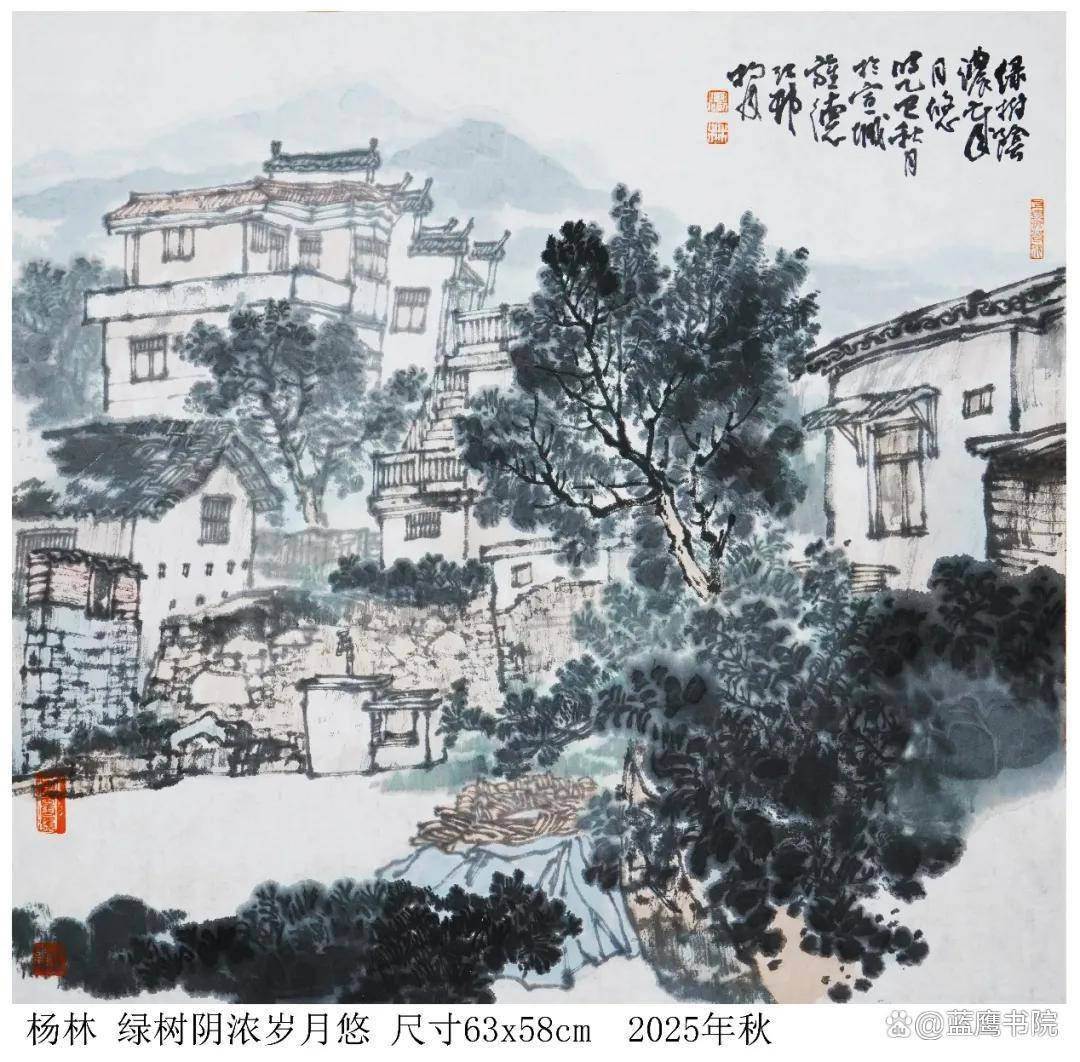

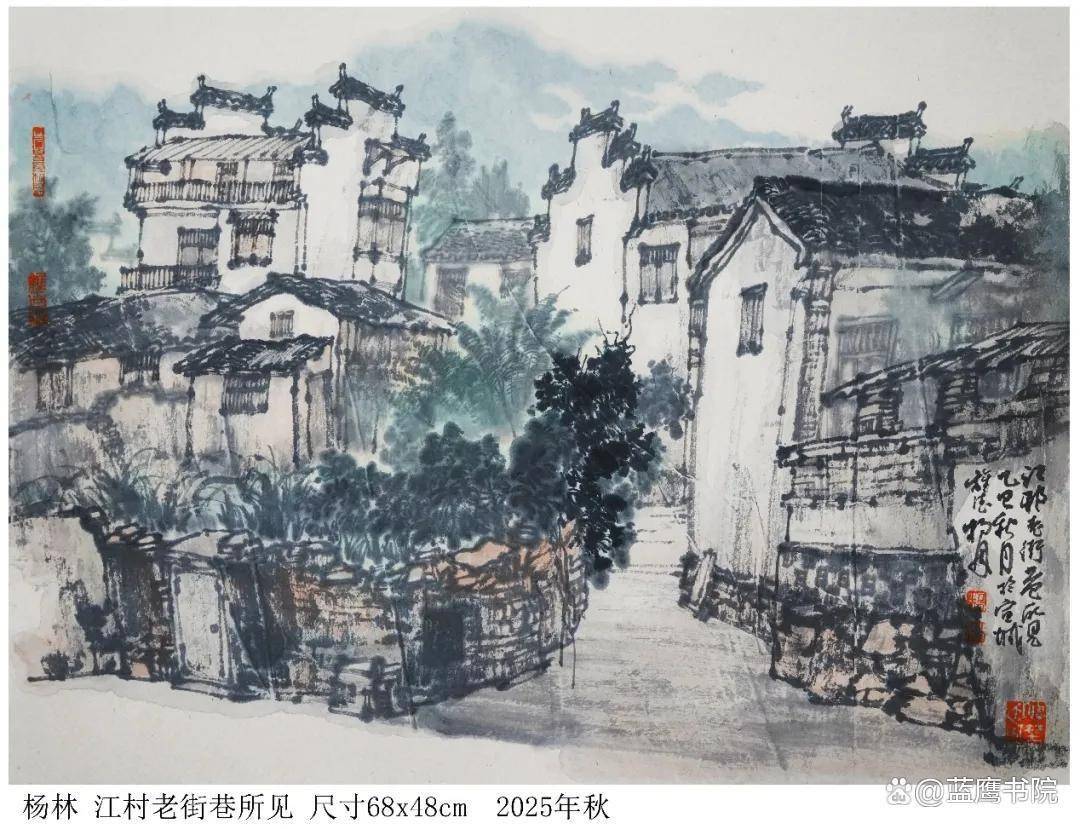

行至江村上街,景致骤然亮眼:粉墙黛瓦的民居错落有致,屋角飞檐如鸟翼舒展,电线杆立在民居间,带着几分现代气息,却与古朴建筑奇妙相融。我选好角度支起画架,提笔先以淡墨勾勒房屋轮廓——民居线条需老辣流畅,在苍厚中藏几分涩意,方能显徽派建筑的挺秀与苍茫。再用青墨点染屋顶瓦片,留白透气间,层层叠叠的质感渐显。那电线杆是时代的印记,自然不能忽略。画着画着,仿佛能触到村中生活的气息:晾晒的衣物在微风中轻摆,我便在《旌德江村上街小景》中竭力捕捉这份宁静与日常——这正是写生该有的鲜活与生动。

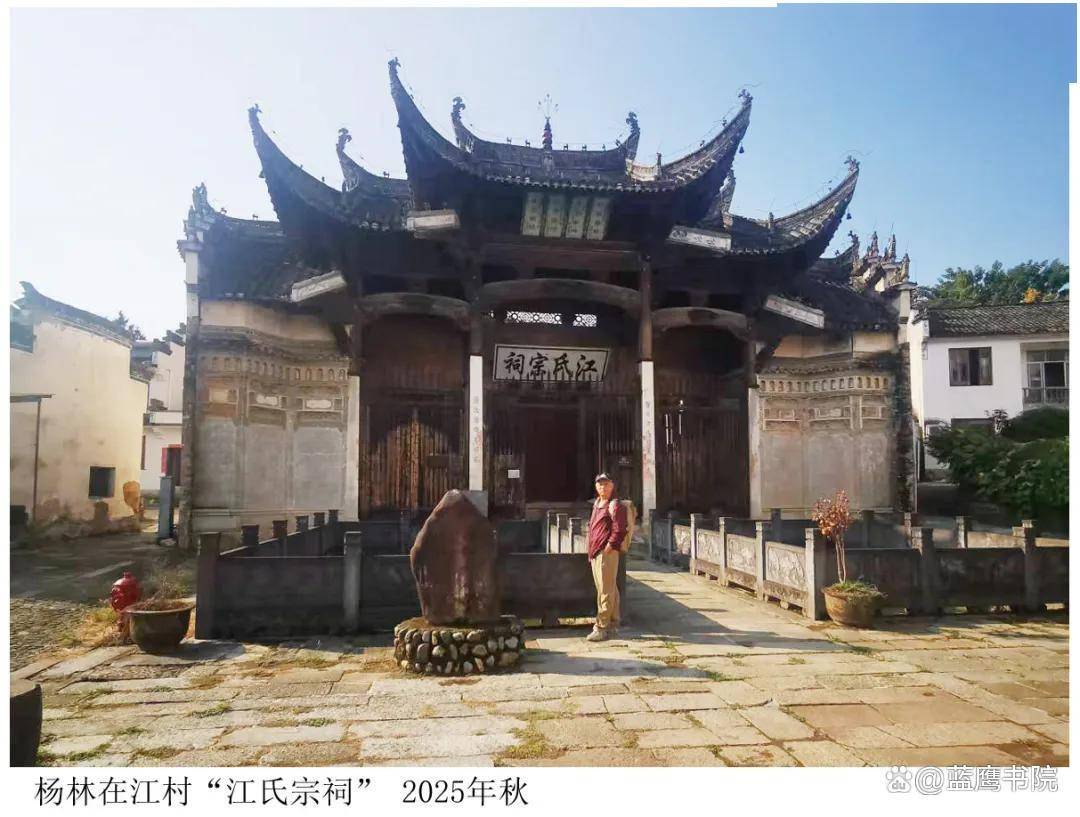

江氏宗祠仍是村中规模最宏之筑,始建于明永乐年间。徽州三雕(砖雕、木雕、石雕)在此展现得淋漓尽致,屋顶宝葫芦与三叉戟造型,更显古韵独特。可相隔二十载再凝视,竟觉它不似记忆中那般巍峨宽阔——不知是建筑老了,还是我看过太多徽州古祠,心境已不同往日。

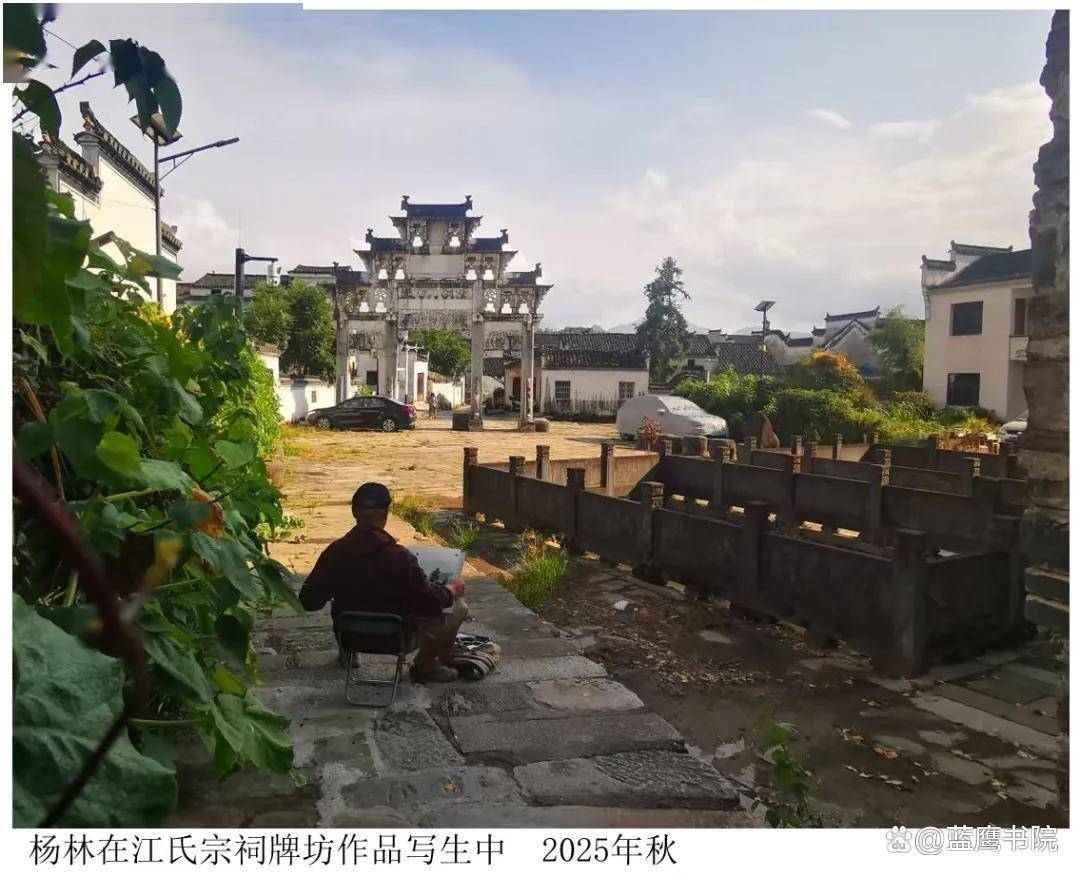

所幸溥公祠的场院依旧开阔,建筑依旧精美。这座原名“六分祠”的古建,经清代修缮后坐东朝西,三进两天井,由门楼、廊庑、享堂、寝楼组成,既有建筑之美,更藏历史之厚。我在门前荫凉处坐下,铺纸研墨,笔锋落处,古祠门楼渐显,木雕花纹如岁月纹理,一一复活在宣纸与笔墨间。

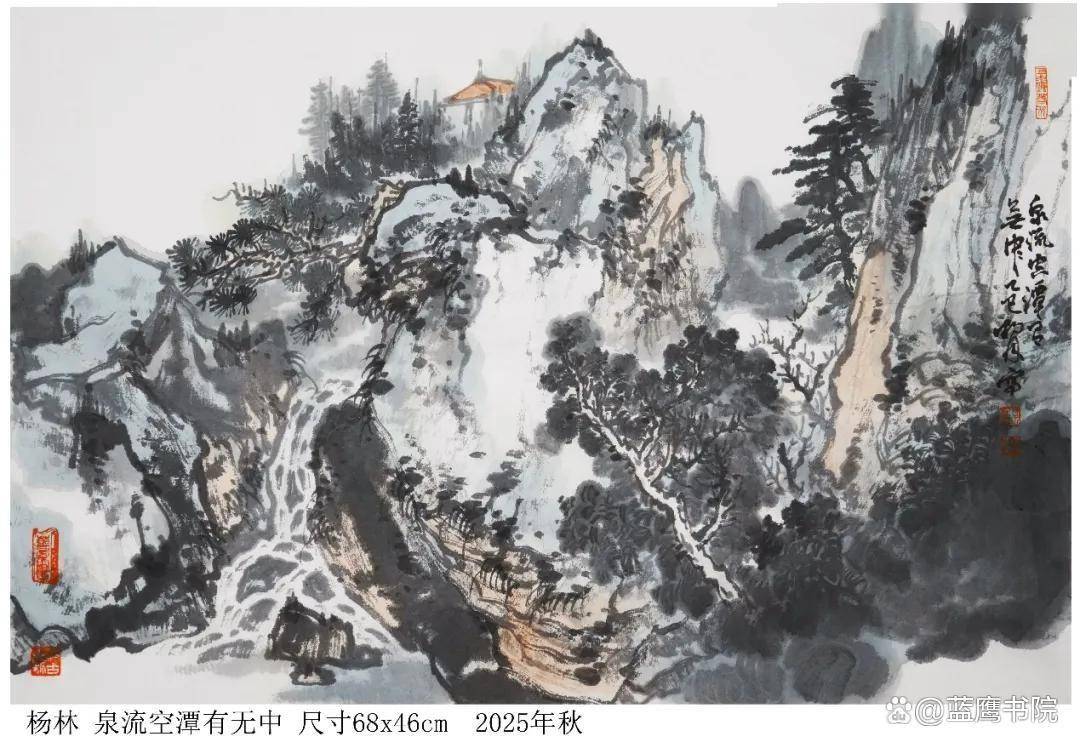

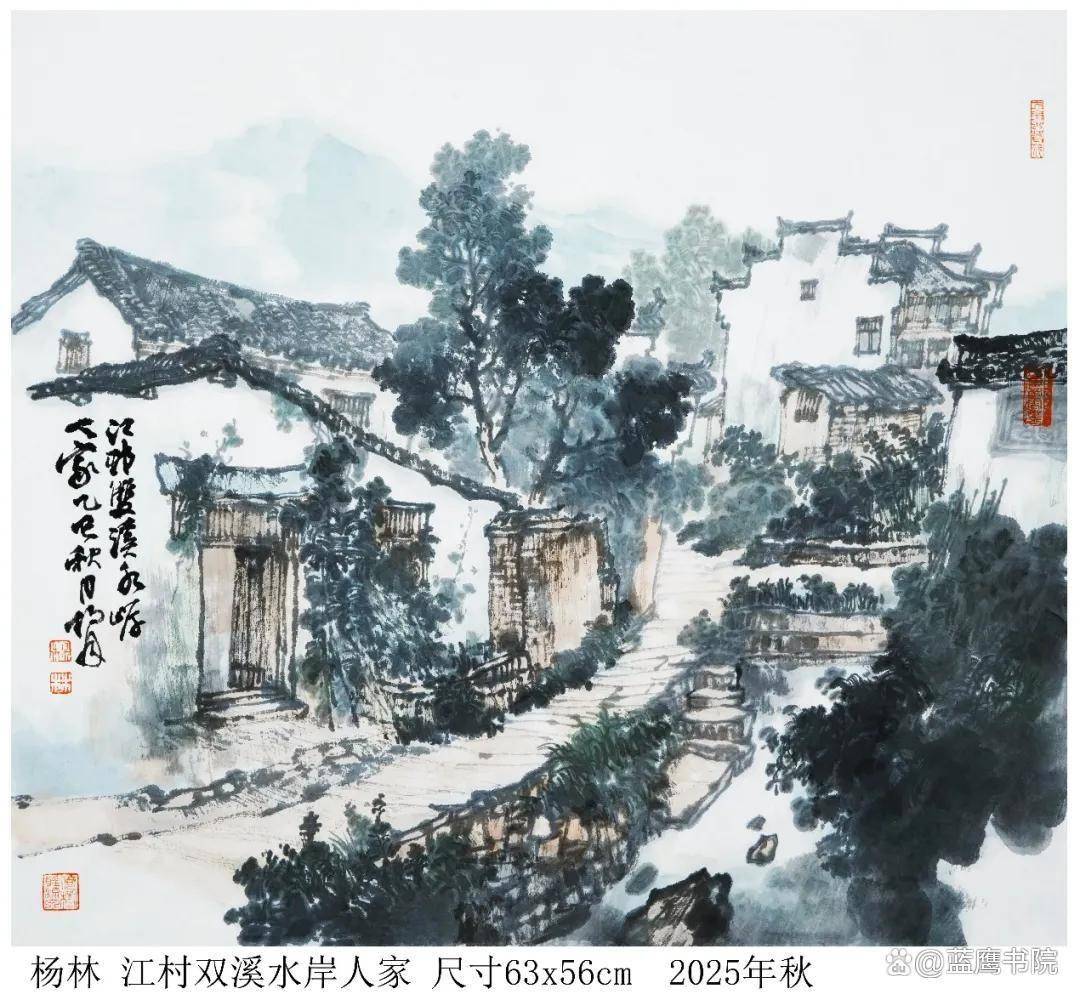

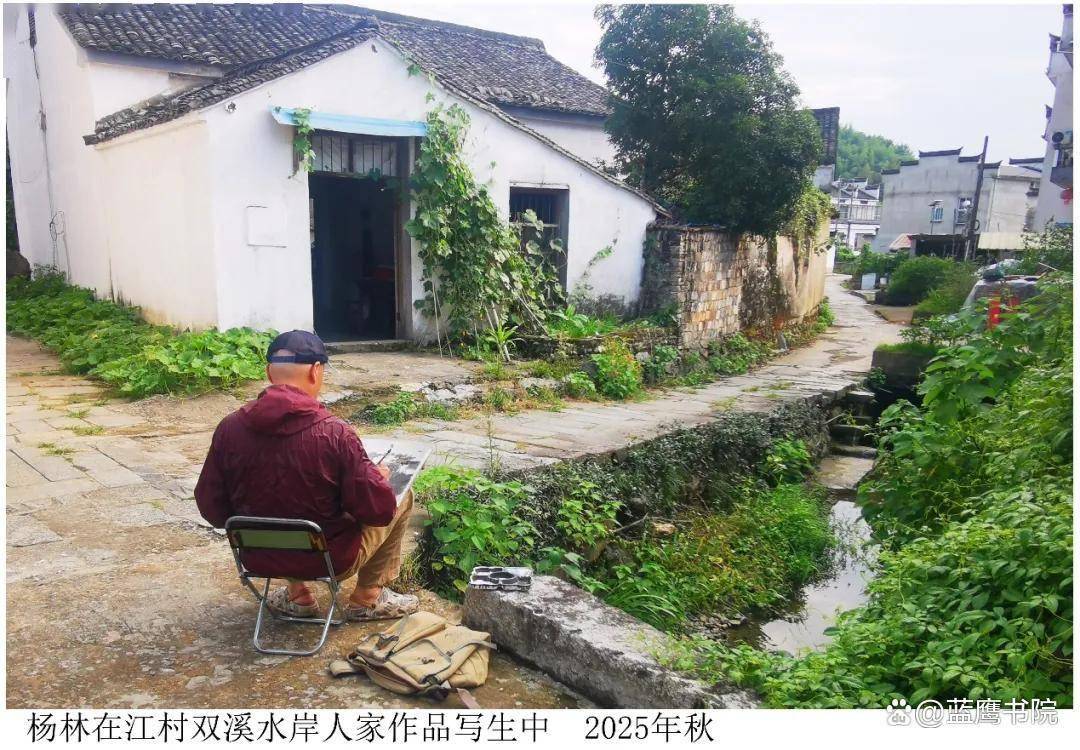

放笔沿溪而行,龙溪、凤溪依旧清浅潺湲。坐于溪石之畔,雨后的双溪水波荡漾,倒映着白墙黛瓦、绿树云天。恍惚间,手中的宣纸、徽墨与宣笔似被溪水浸染,渐渐有了灵性,自然流淌出山居生活的活色生香。我沿双溪漫步,看溪水环绕、岸边草木葱茏,房屋依地势而建——有的紧邻溪边,有的立于稍高的坡上。这般寻常景致,在我眼中满是诗意,恰如“双溪环绕诗意栖居”所绘。我选了个能见溪流与房屋相依的角度,创作《双溪环绕诗意栖居》:画水用湿墨,显流动之感;岸边树木与房屋则以墨色浓淡分层次,只求将溪边诗意尽数装裱入画。

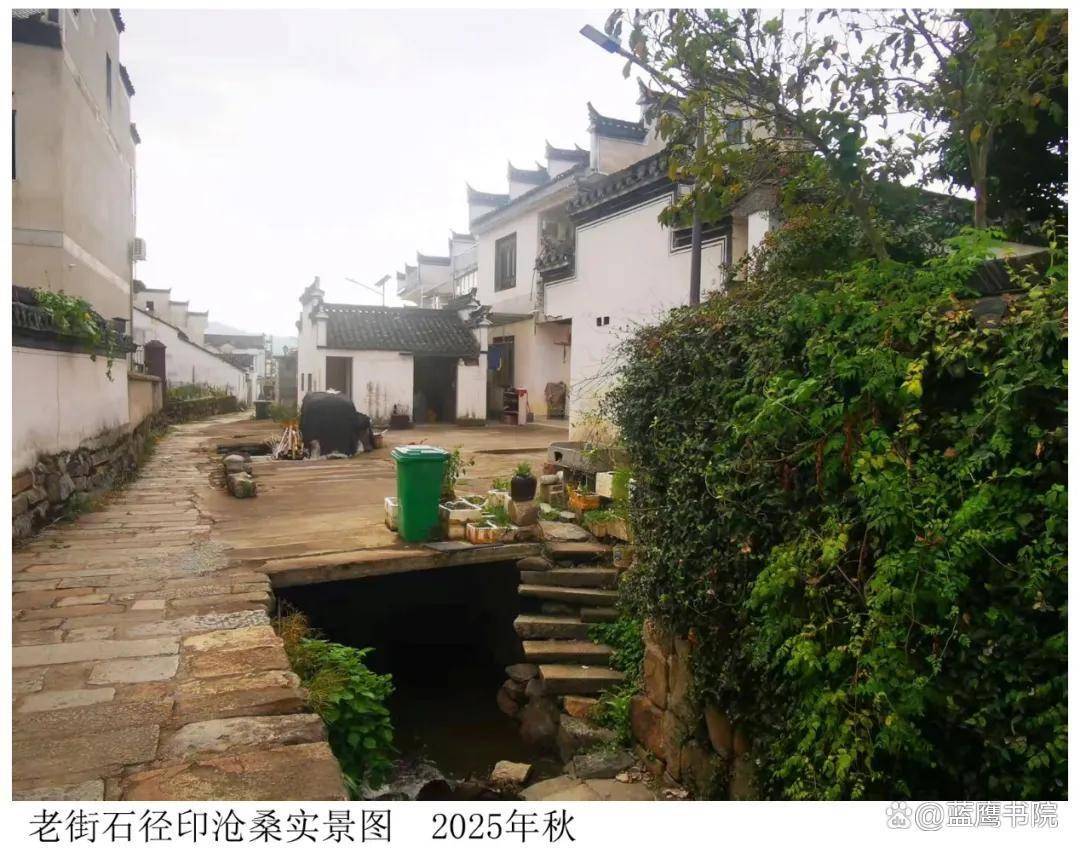

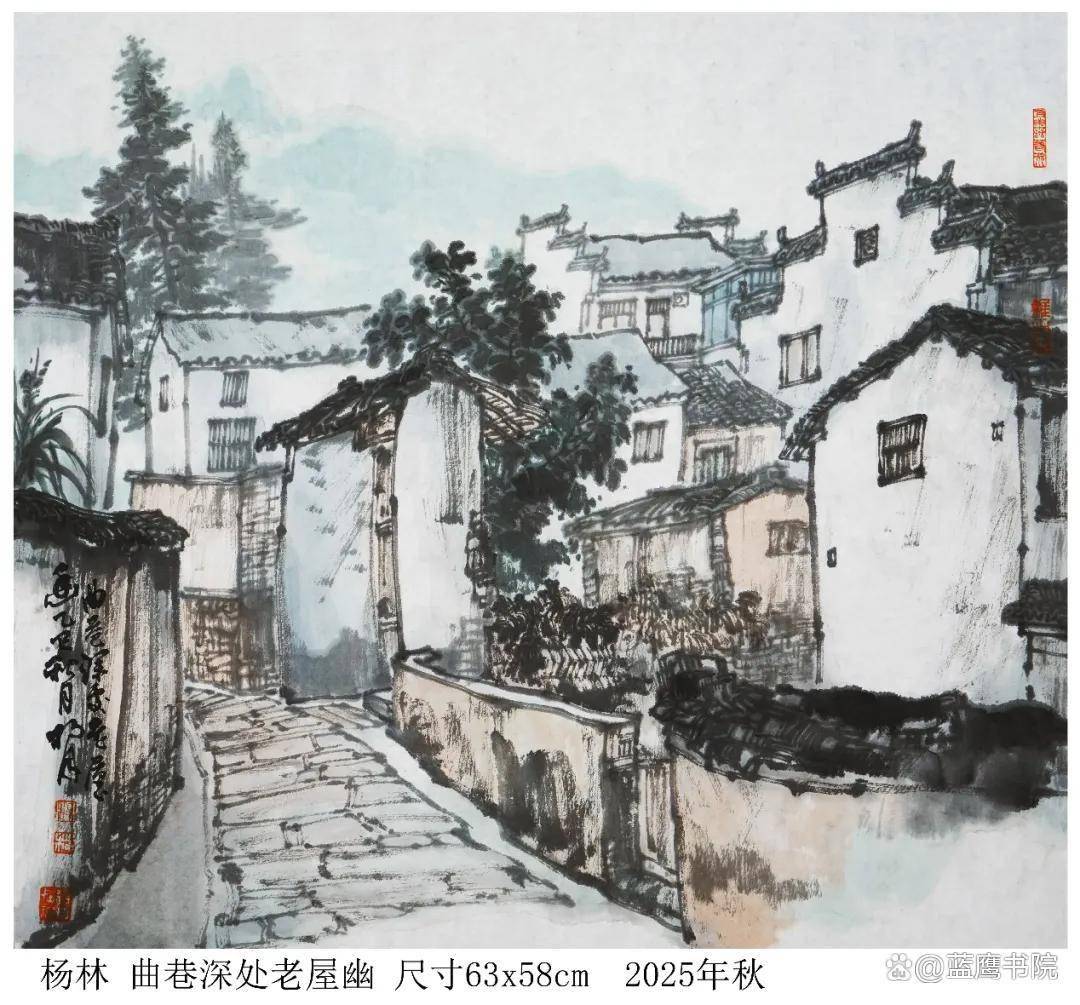

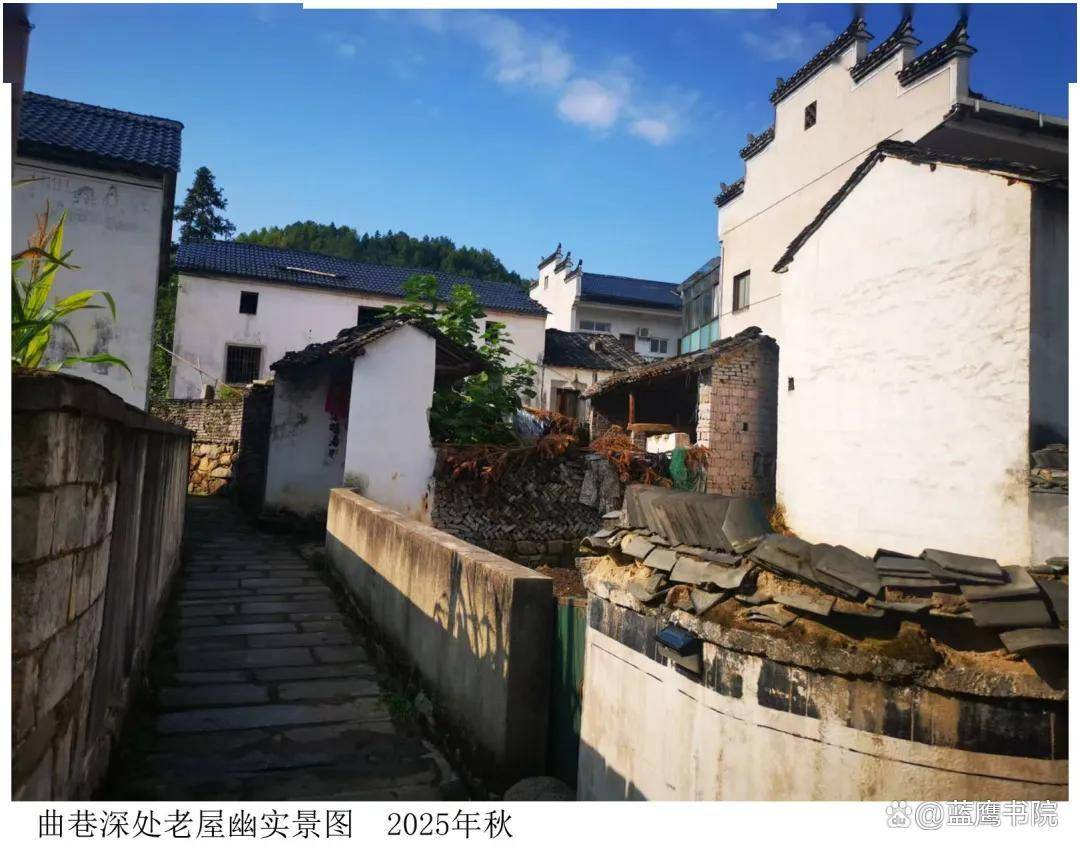

老街的明清石板路仍在,只是两旁店铺多已易主。恰逢旅游淡季,多数商铺紧闭着门,唯有几家杂货铺还在售卖村民所需的生活用品。我踱进一家杂物店,见门前几位老人闲聊家常,店主是位本土老人,见我负笈而来,便热络地攀谈起来。他说,从前这条老街书声琅琅,村人重教崇文,明清时曾设九所书屋,“重诗书,勤课诵,多延名师以训子弟”。江村人才辈出,从来都非偶然。老人的话语淳朴,却如一道光,照见了古村深层的文脉与底气。行至牌坊群,汉白玉新砌的“进士第”坊整洁气派,而明代遗存的“父子进士坊”上,仍能看见太平天国时期的战火痕迹。以手抚石,沧桑感扑面而来,仿佛百年前江氏子弟寒窗苦读、金榜题名的荣光,仍在指尖流转。

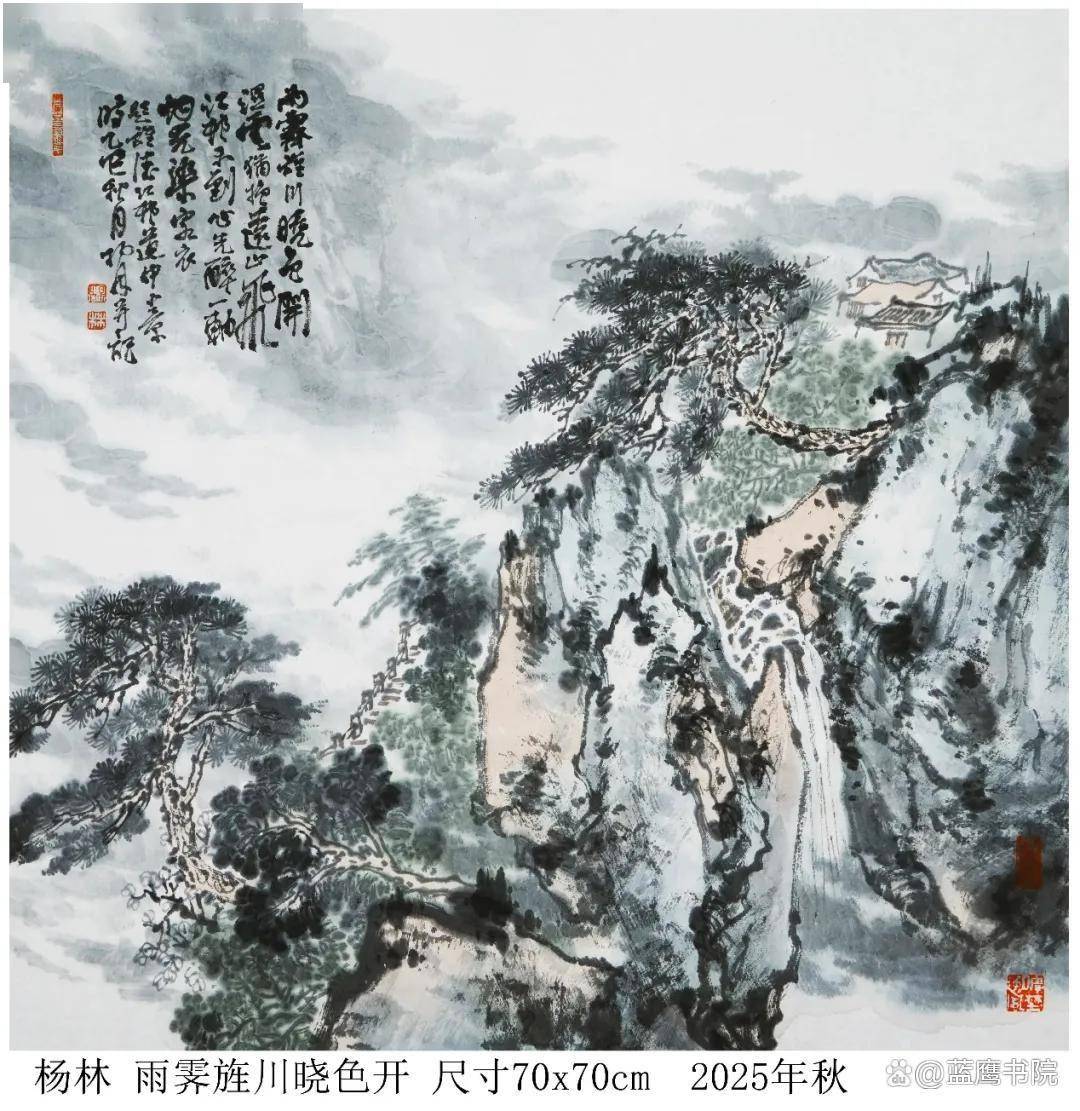

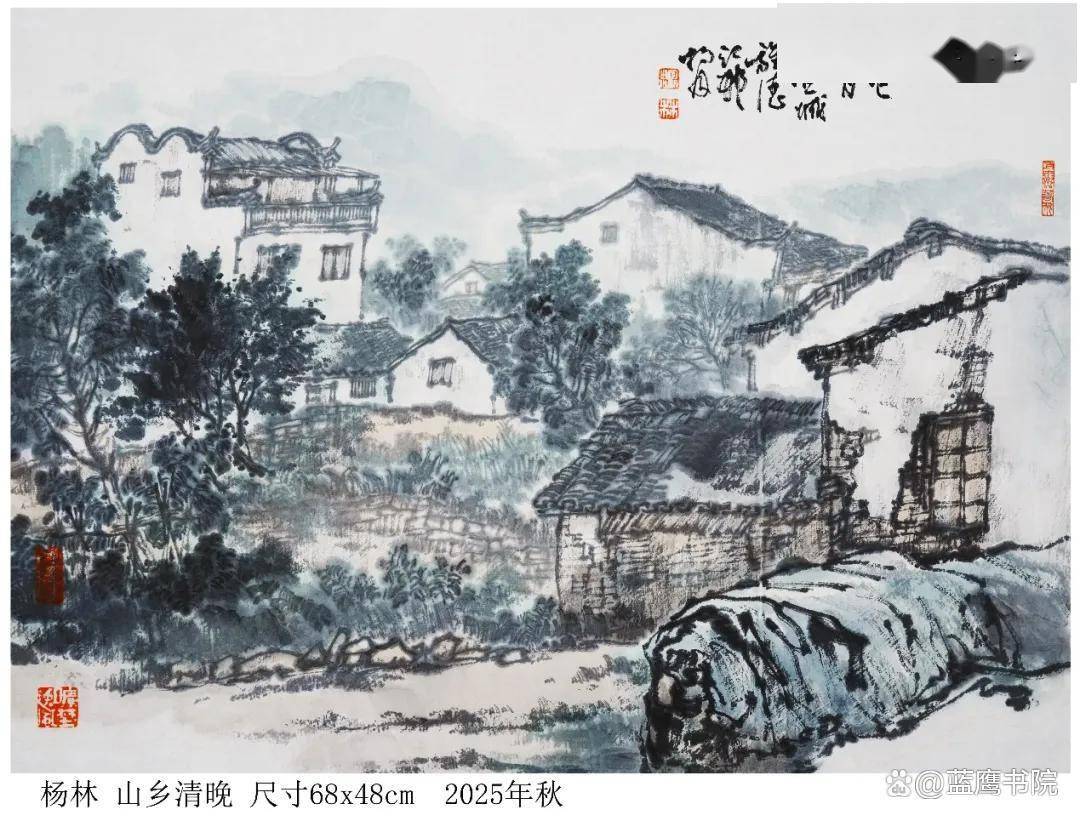

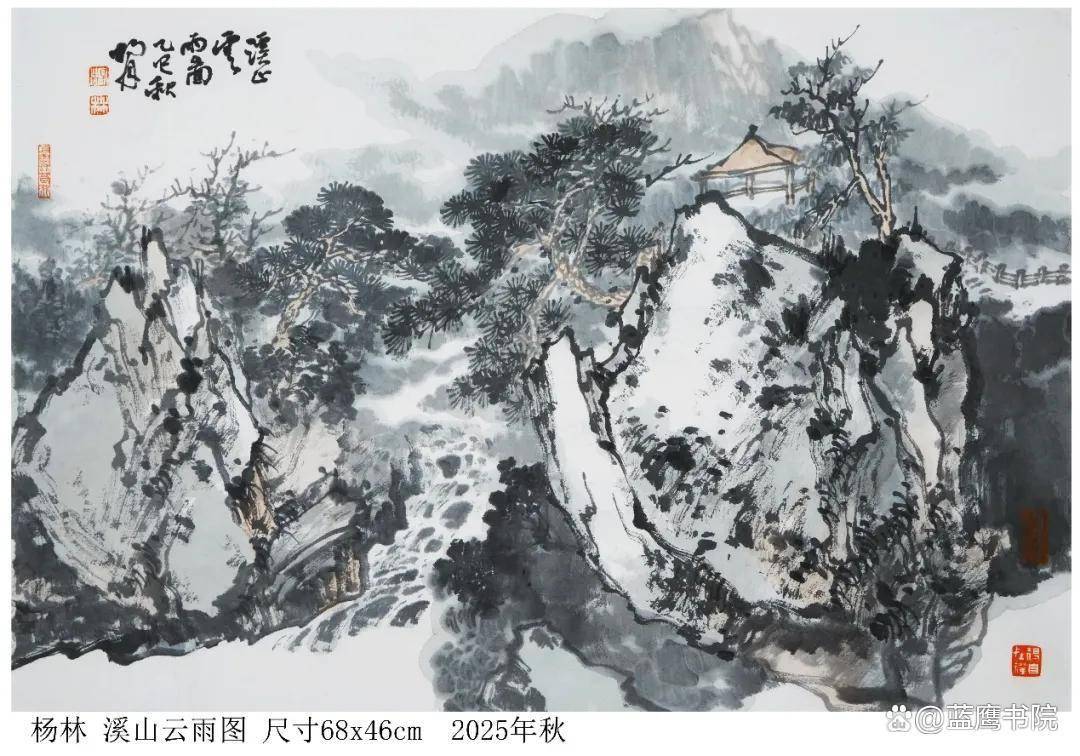

写生时,我常于不同时辰在村中各处驻足:晨雾未散时,聚秀湖烟水朦胧,文昌塔隐现如幻,我便迅速捕捉这氤氲意境;午时阳光正好,光影跃动于宗祠瓦当,便绘下这场光影之舞;黄昏夕照为狮山、象山镀上金边,又需疾笔挽留这转瞬之美。

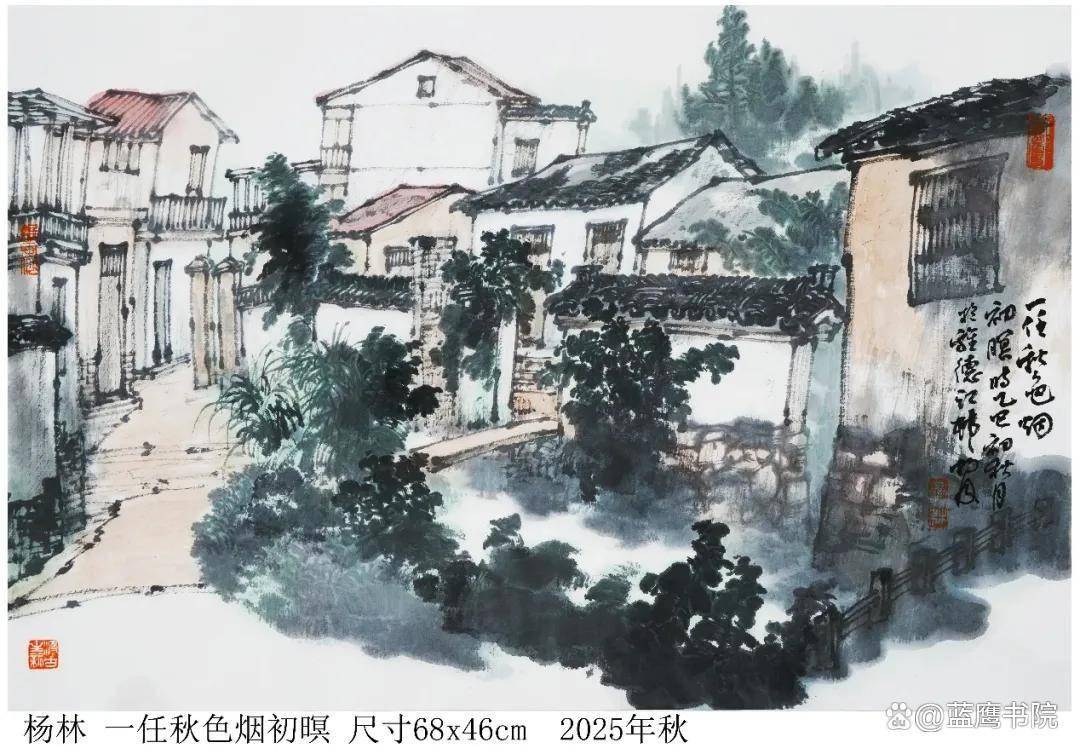

曾在村中一处荒僻角落,见房屋在秋色中被淡烟笼罩,透着朦胧之美——远处的树已带秋意,近处的屋静静伫立,稻田里的麦穗结满饱满果实。这景致恰如“一任秋色烟初暝”所描,我便创作《一任秋色烟初暝》,以墨色渲染弥漫的秋烟,让房屋与树木的轮廓在烟色中若隐若现,竭力营造出那份宁静又带秋意的氛围。

写生途中最有趣的一幕,发生在溪畔:我正专注作画时,一位村妇推门而出,缓步走下院门边的水埠,自然地蹲在溪边浣洗。我与她闲话,她笑着说这溪水伴她长大,夏日里孩童嬉水的声音仿佛还在耳边。她的笑容淳厚温暖,与山水古建融成一幅生机盎然的生活图景。那一刻我忽然懂得:江村之美,不仅在山水形胜、古建琳琅,更在这人间烟火、世代相传的温情。

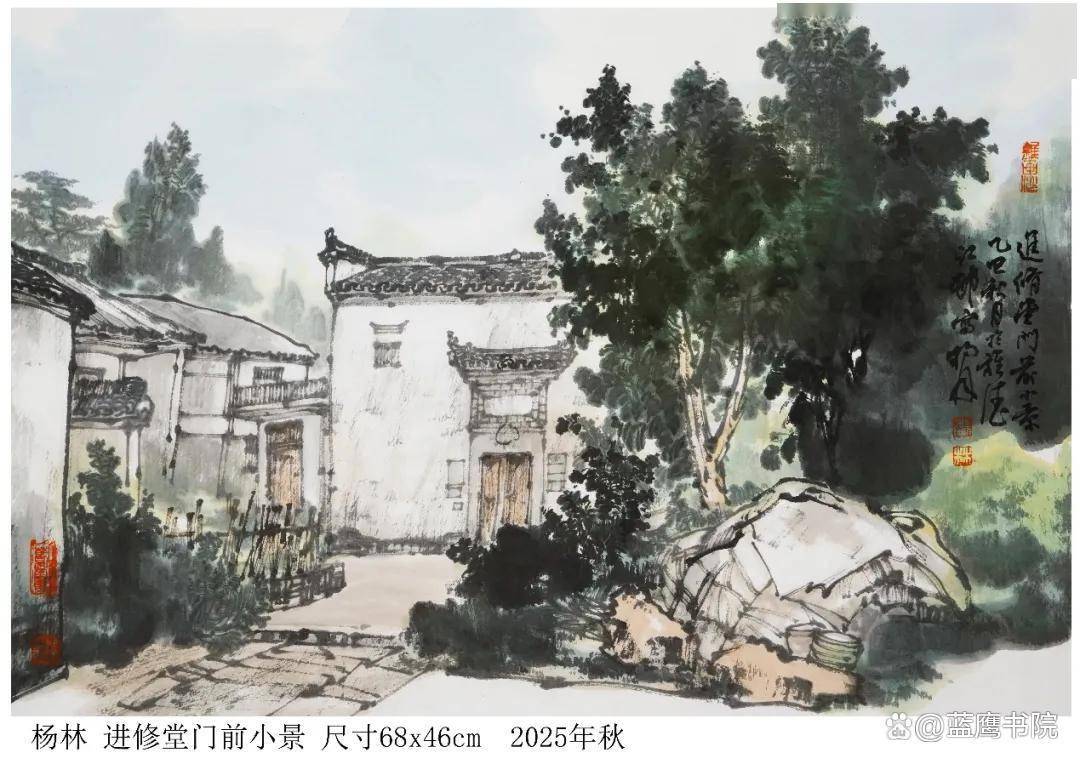

进修堂门前的景致也别具特色:房屋古朴,周围树木茂盛,虽没了往日的喧嚣与鼎盛,却在寂静中传递着历史的温度。我被这份氛围吸引,便创作《进修堂门前小景》,着重表现房屋的古朴质感与树木的葱郁,连门前竹篱都仔细描绘,只求展现进修堂门前的静谧与古朴。

离别时,画箧中已添数幅写生。画上的江村,既有旧忆里的古朴,亦有今日的新颜。江村如一位从容老者,在时代浪潮中既守着根魂——深厚的文化、悠久的历史、秀美的山水,亦默默调适,拥抱新的节律。而我能以画笔为舟,逆时光之流与它重逢、对话,将江村的景与情凝于墨色与笔锋之间,实乃人生至幸。每一次落笔,都是与江村的一次对话,都是对时光的一次挽留,而这些画作,便是我与江村故事最好的见证。

乙已白露后于鸠兹 杨林

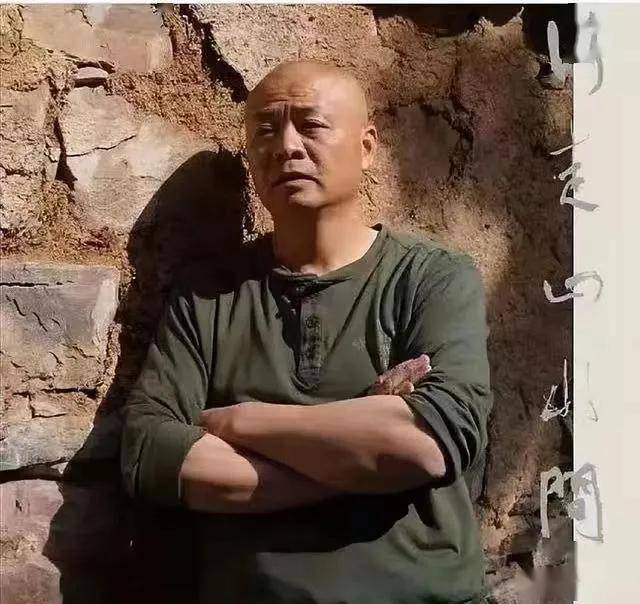

杨 林,中国美术家协会会员,安徽黄岳画院院长、徽州碑林艺术馆馆长,零界点:朱零山水画研究会副会长。曾获全国首届扬州八怪杯书画大奖赛一等奖,尚意2017全国美展最高奖(中国美协)、入选2017泾上丹青全国美展(中国美协),2017年安徽省美术大赛最高奖,2018中国福州海上丝绸之路中国画展最高奖(中国美协)。入选2018山水砚都多彩肇庆全国美展(中国美协)、2019年弄潮杯全国中国画大赛优秀奖(西冷印社主办)、2019首届吴昌硕国际艺术大奖赛二等奖(西冷印社主办)、建国70周年安徽省美术大赛优秀奖(安徽省美协主办)、2020"中国美术世界行"成果汇报展最高奖(中国美协)、第四届"弄潮杯"钱塘江金石竹木拓片展二等奖(西冷印社)等.

发表评论 评论 (3 个评论)