赵孟頫的书法在元明清三朝之中都有着深远的影响力,尤其是在清乾隆年间,对他的书法推崇到了至高点,直至民国时期市面上字帖销售榜都有赵体书法的影子。

康里巎巎从他的字中学到了那种刚劲有力的气势,文徵明则学到了秀雅飘逸的姿态。就连乾隆皇帝,都把他写的《孝经》卷放在养心殿里,天天看、天天琢磨。可以说,他的书法成了后人学习的榜样,对中国书法的发展有着特别深远的影响。

赵孟頫生活在宋末元初那个乱糟糟的年代,这也为他书法风格的形成打下了底子。

他本来是南宋皇族的后代,按说该过着锦衣玉食的尊贵日子,可元军打了过来,他一下子就成了四处漂泊的人。

人生这么大的落差,让他对世上的事有了更深刻的体会,也让他的书法有了一种特别的味道。

从小时候起,赵孟頫就泡在晋唐时期的书法里。他临摹《黄庭经》《乐毅论》这些经典,心里还特别向往李邕的碑帖。他在北碑的雄强筋骨与 “二王” 帖学精髓之间不断探索,提出了 “作画贵有古意,若无古意,虽工无益” 的理念,并将其融入书法创作,逐渐形成了自己独特的风格。

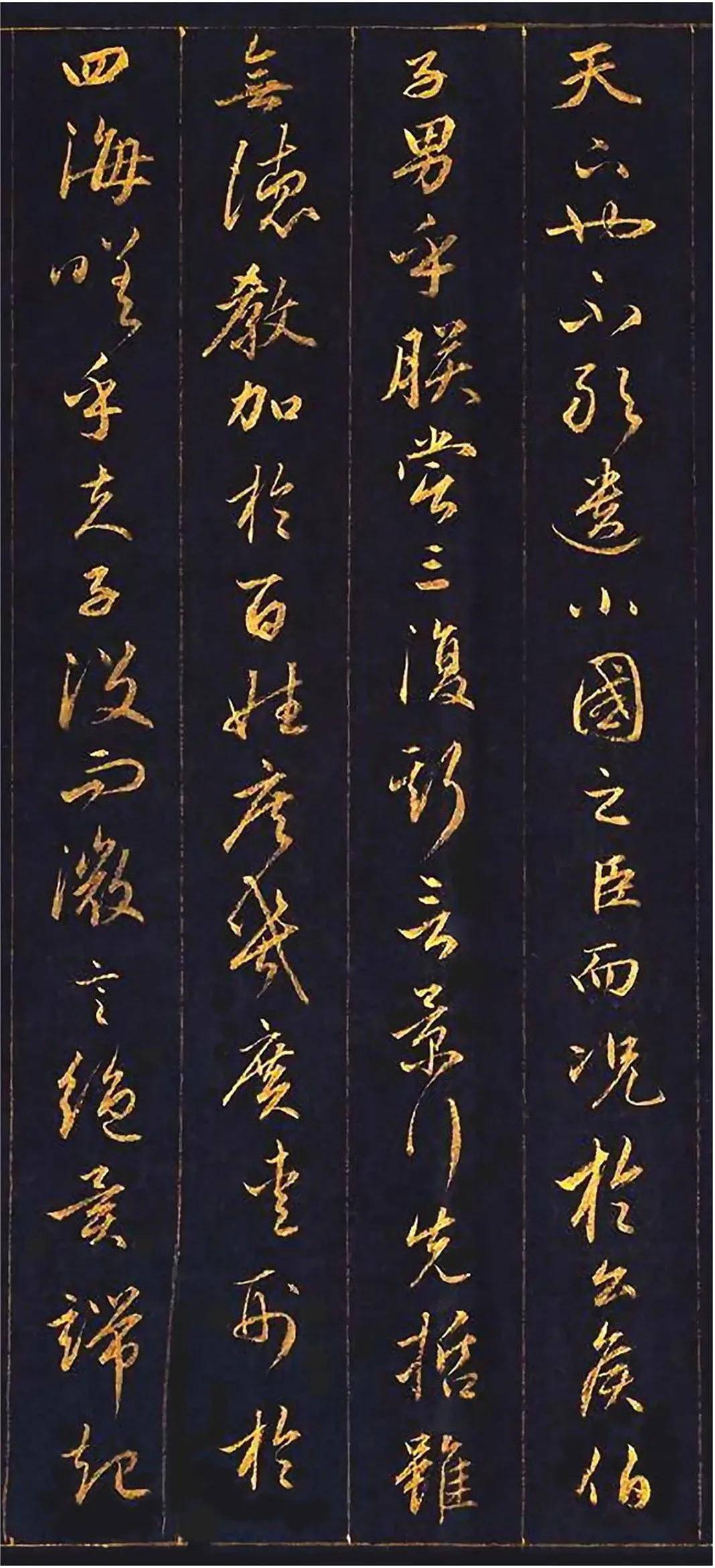

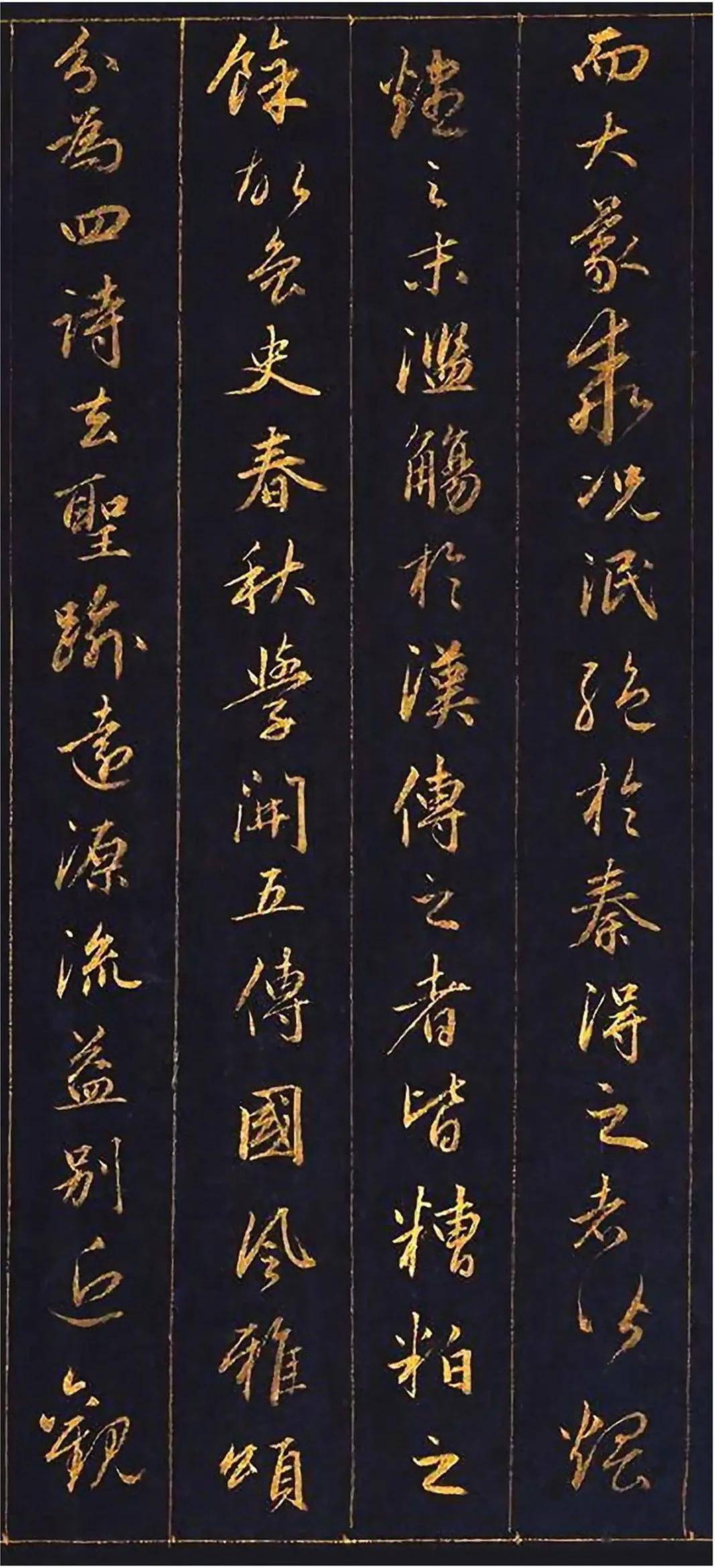

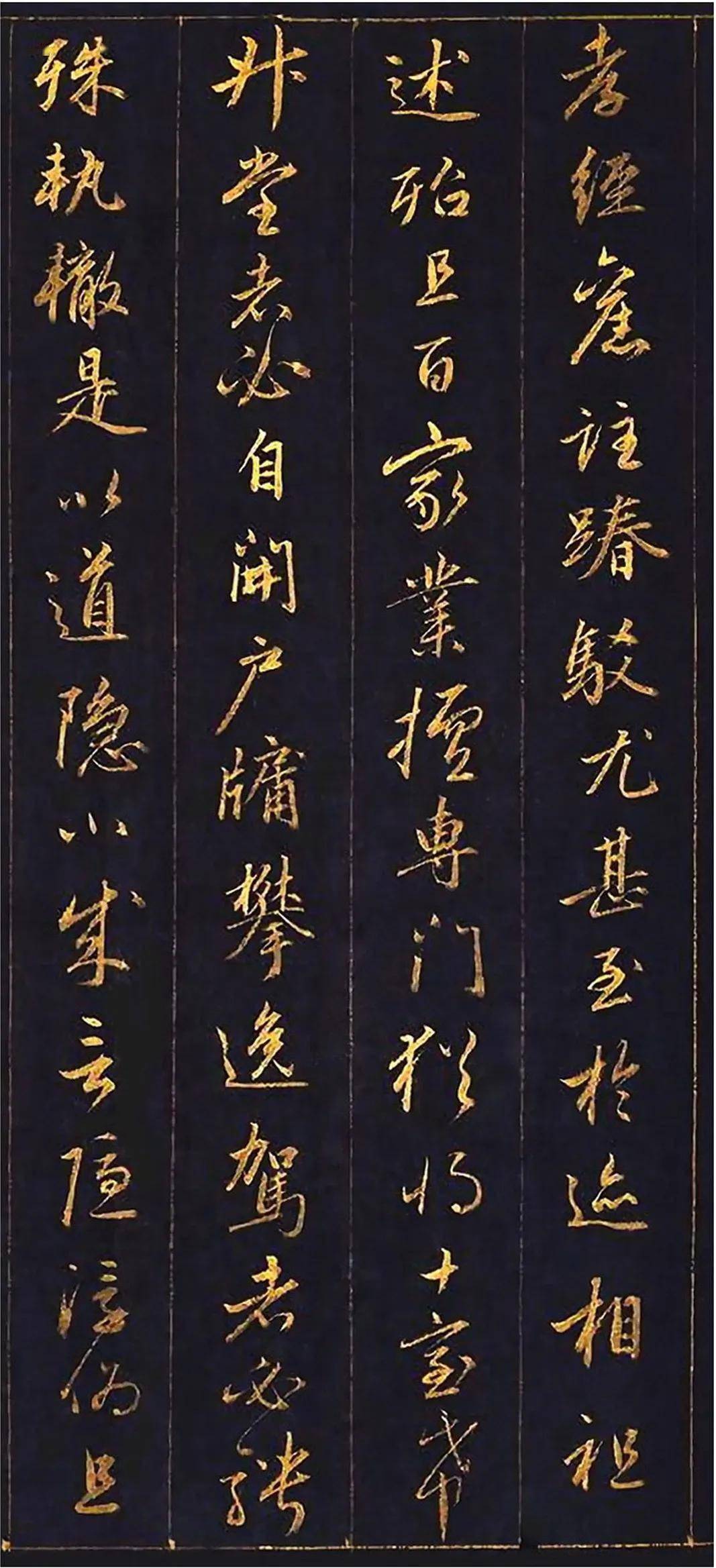

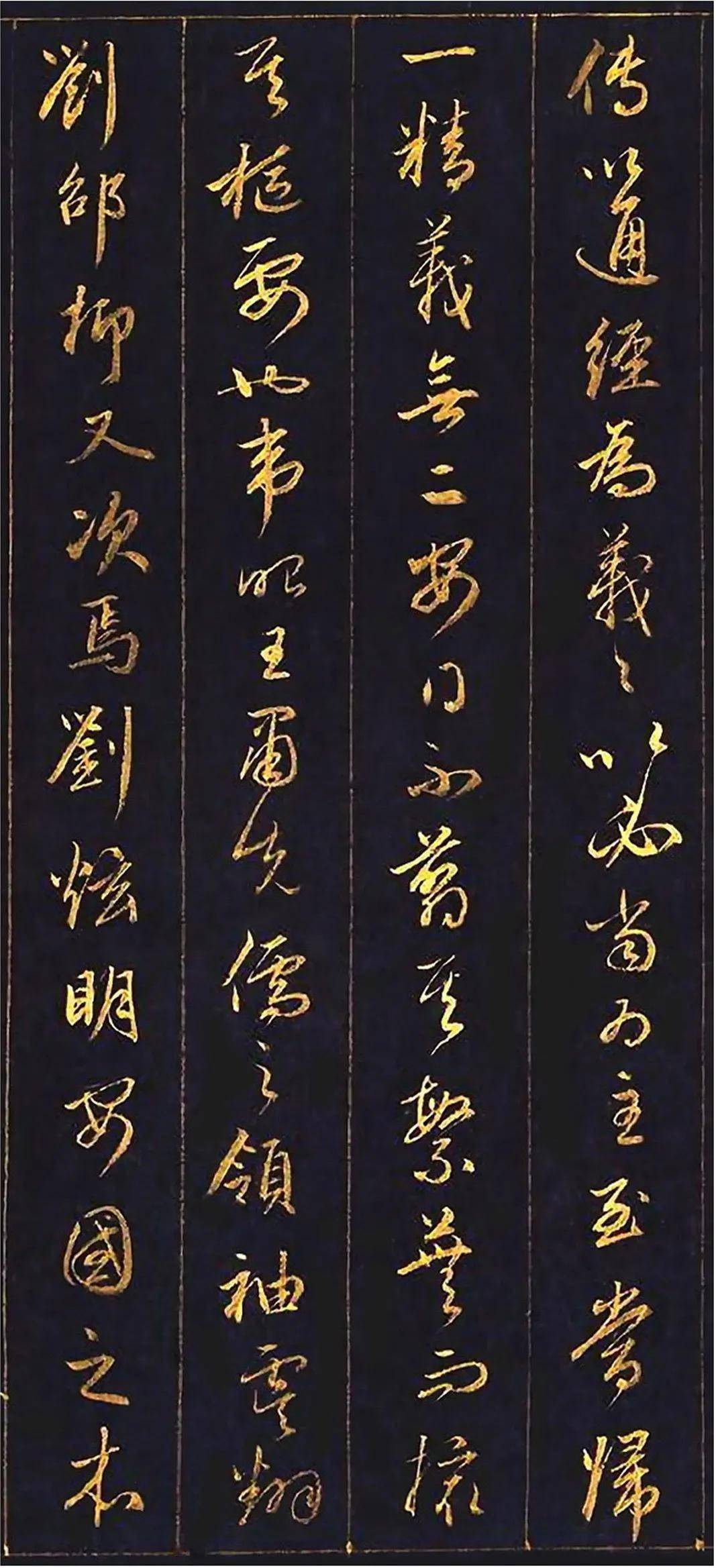

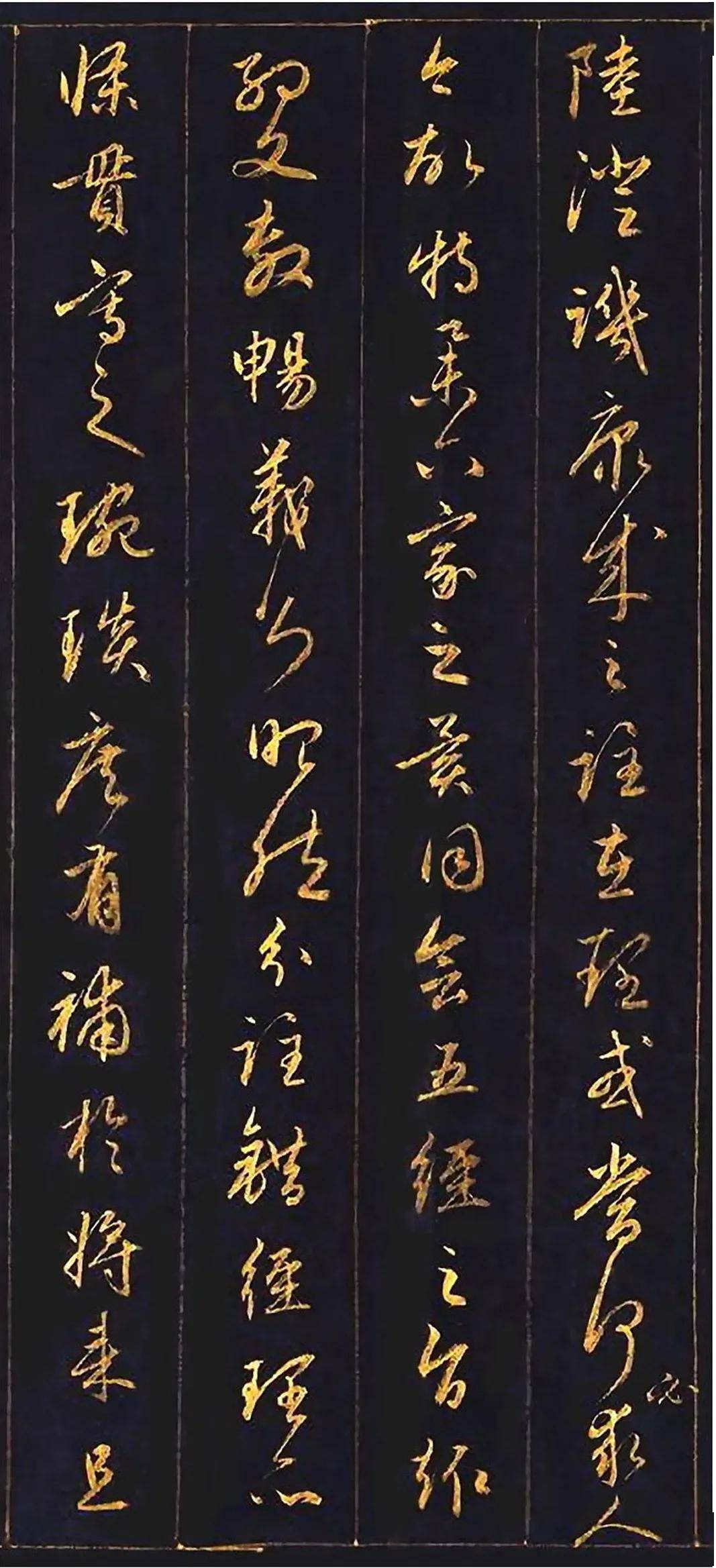

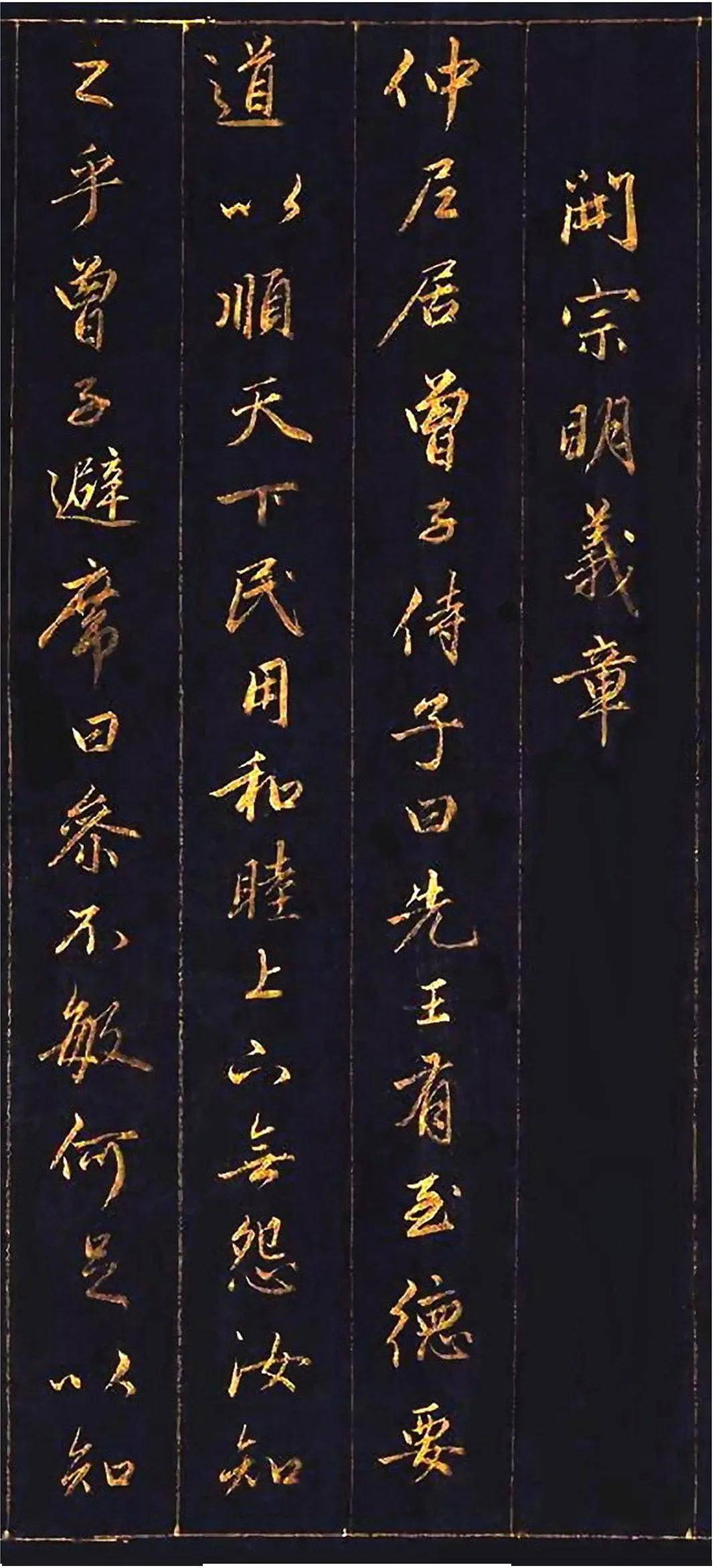

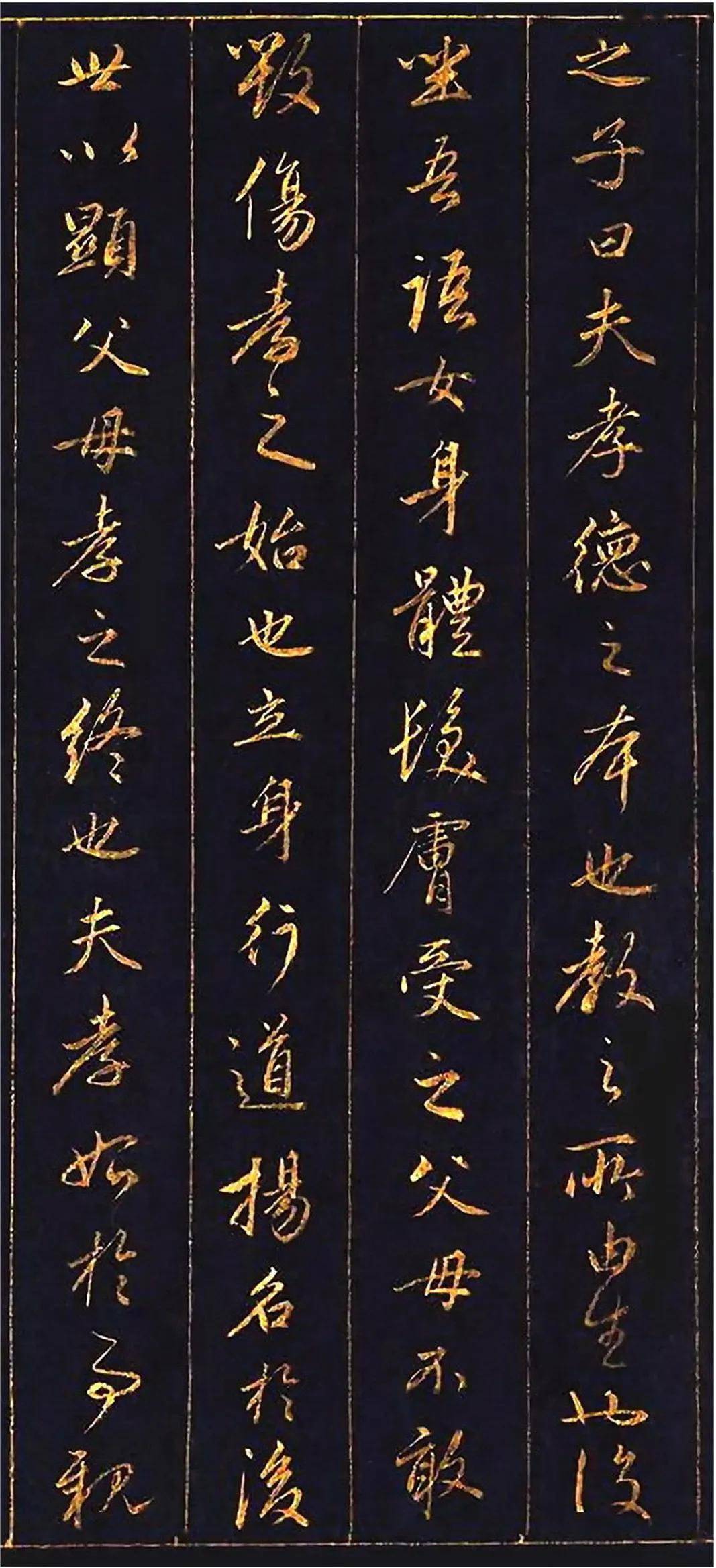

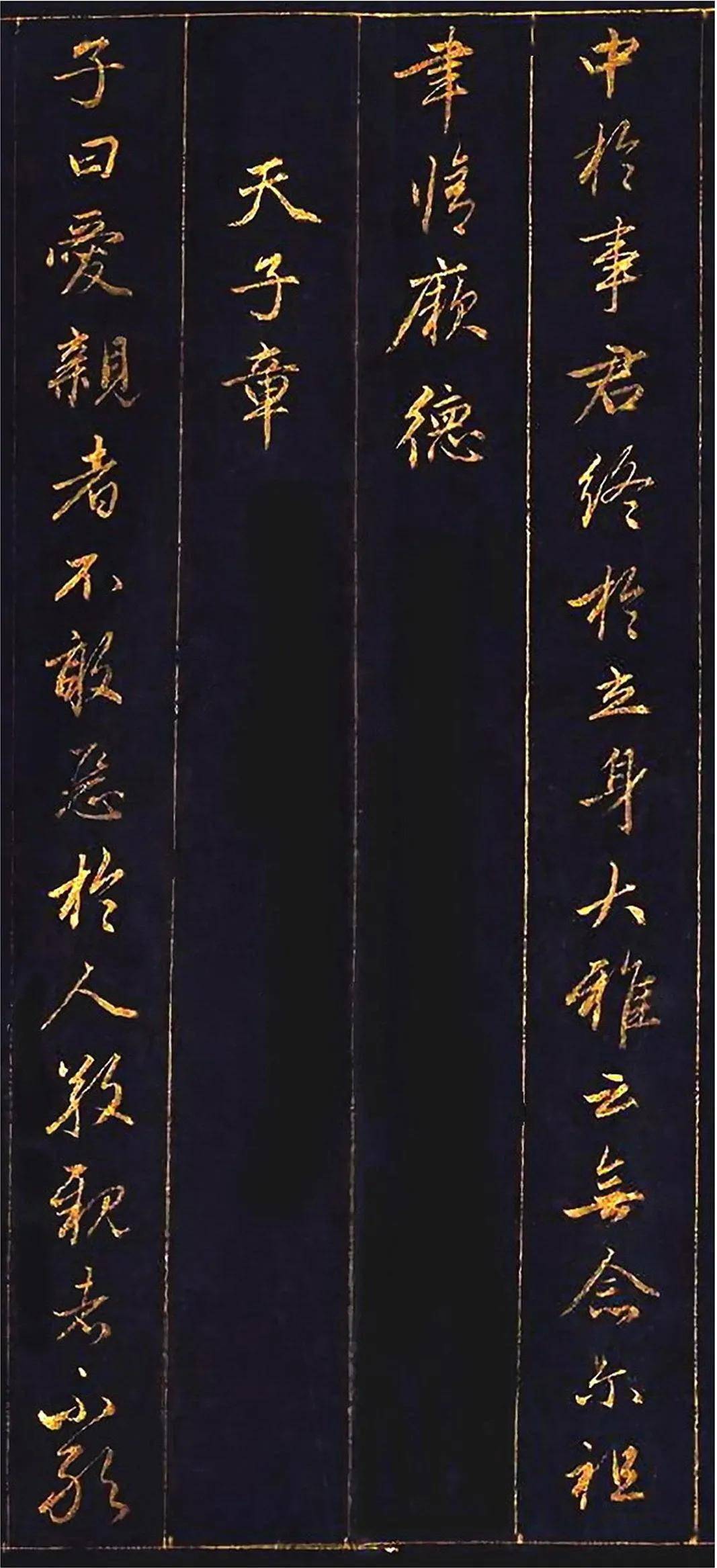

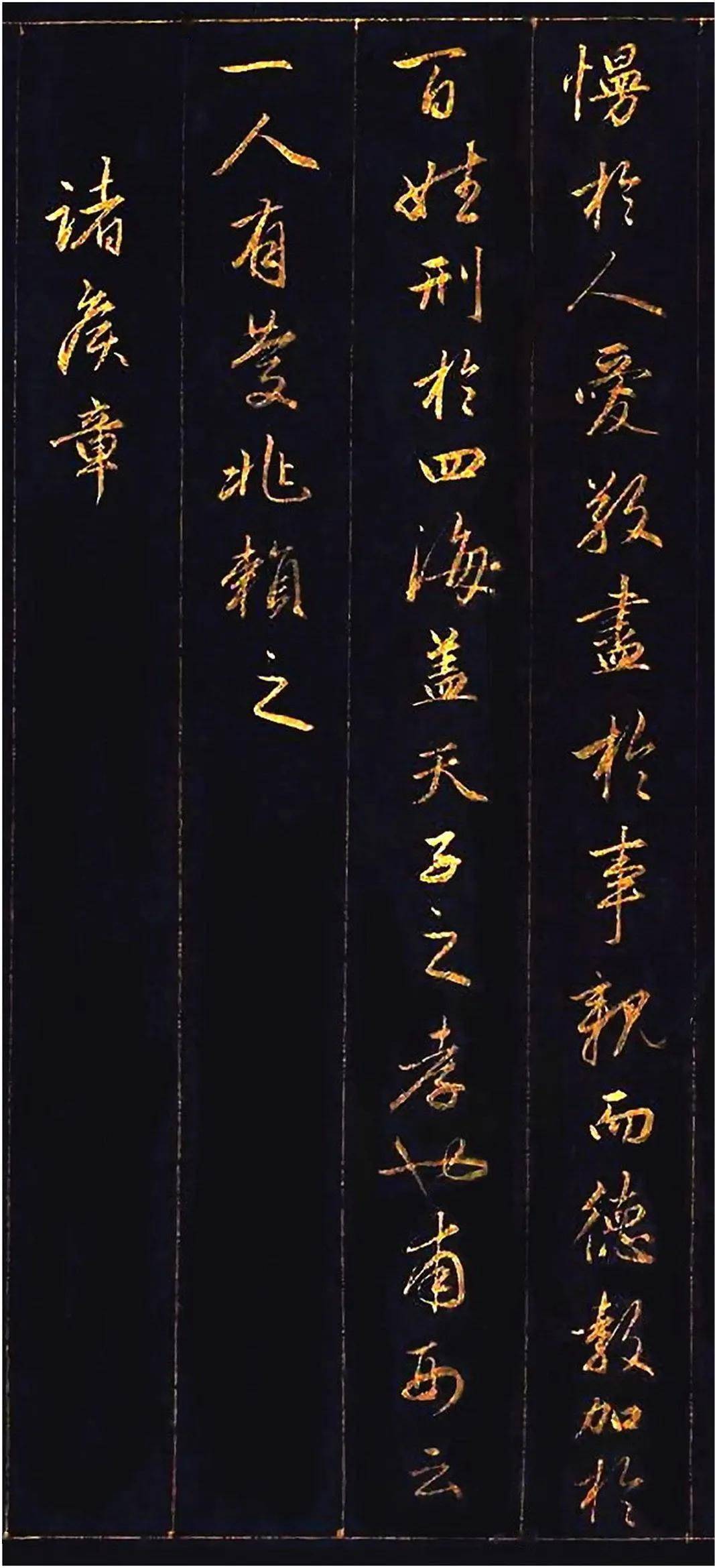

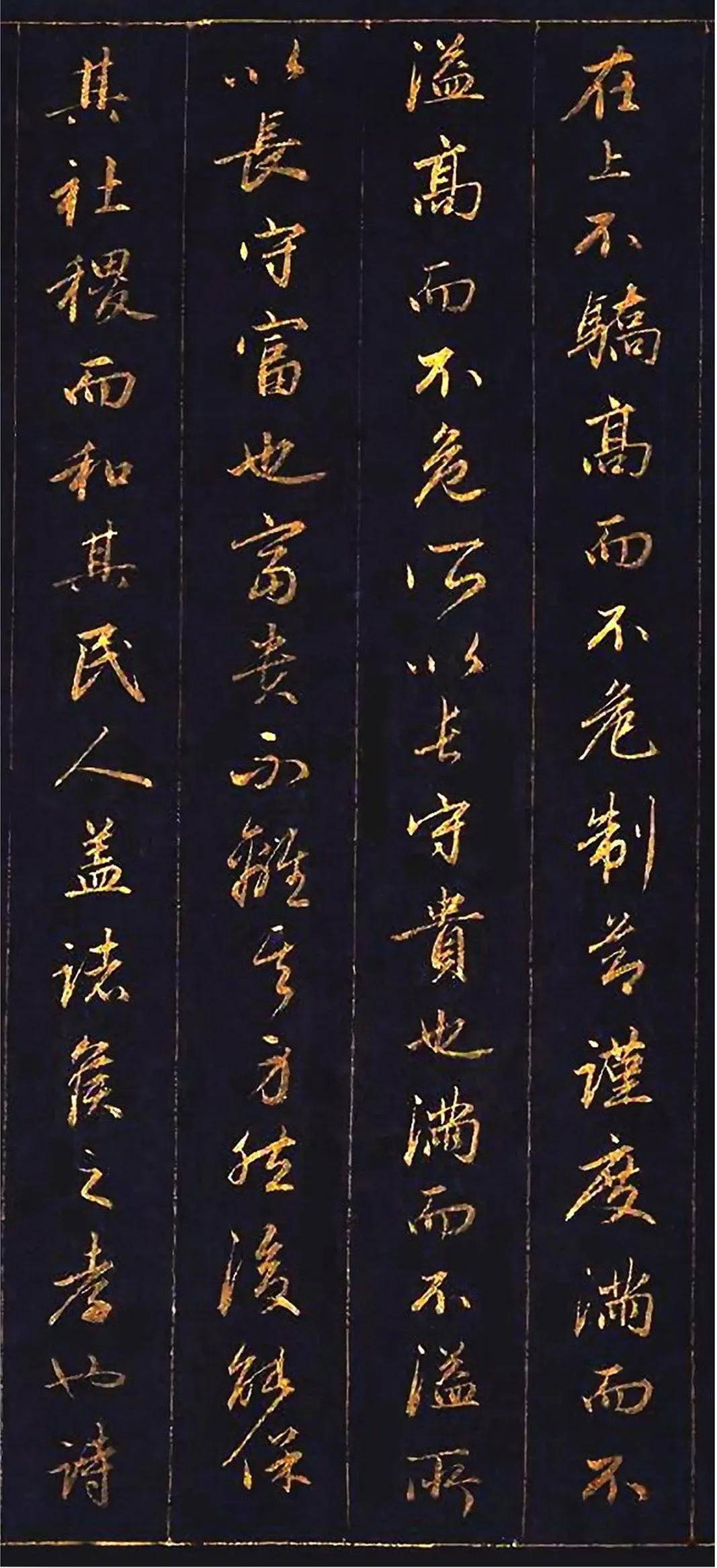

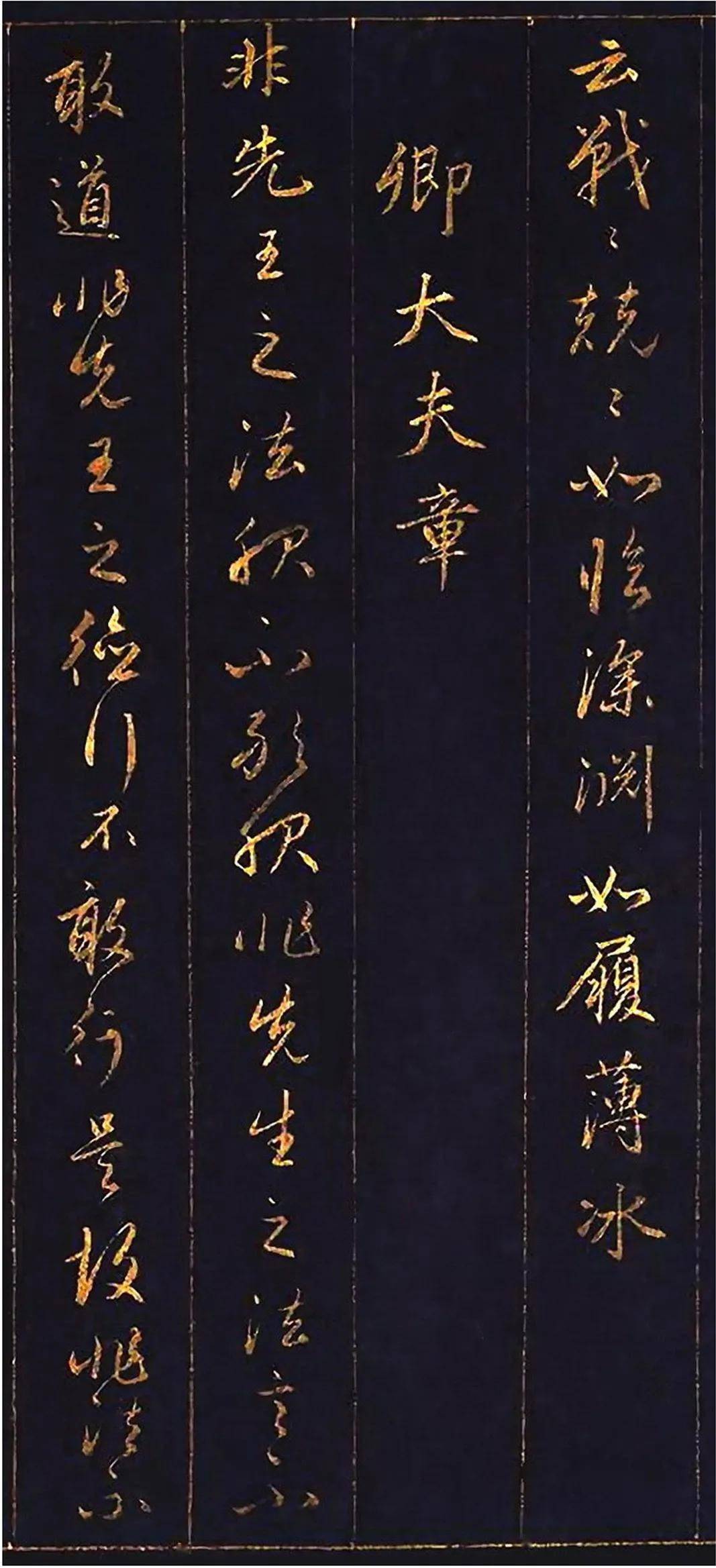

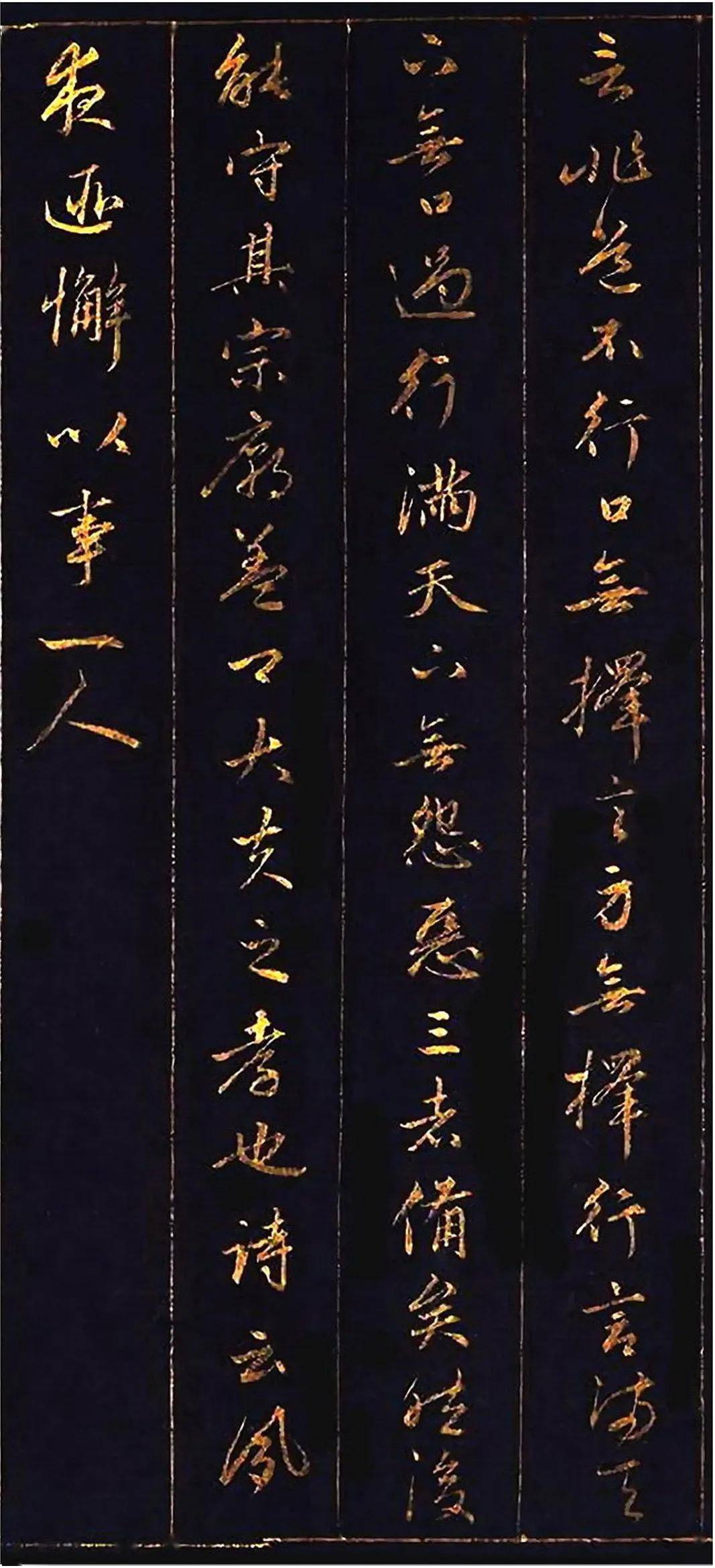

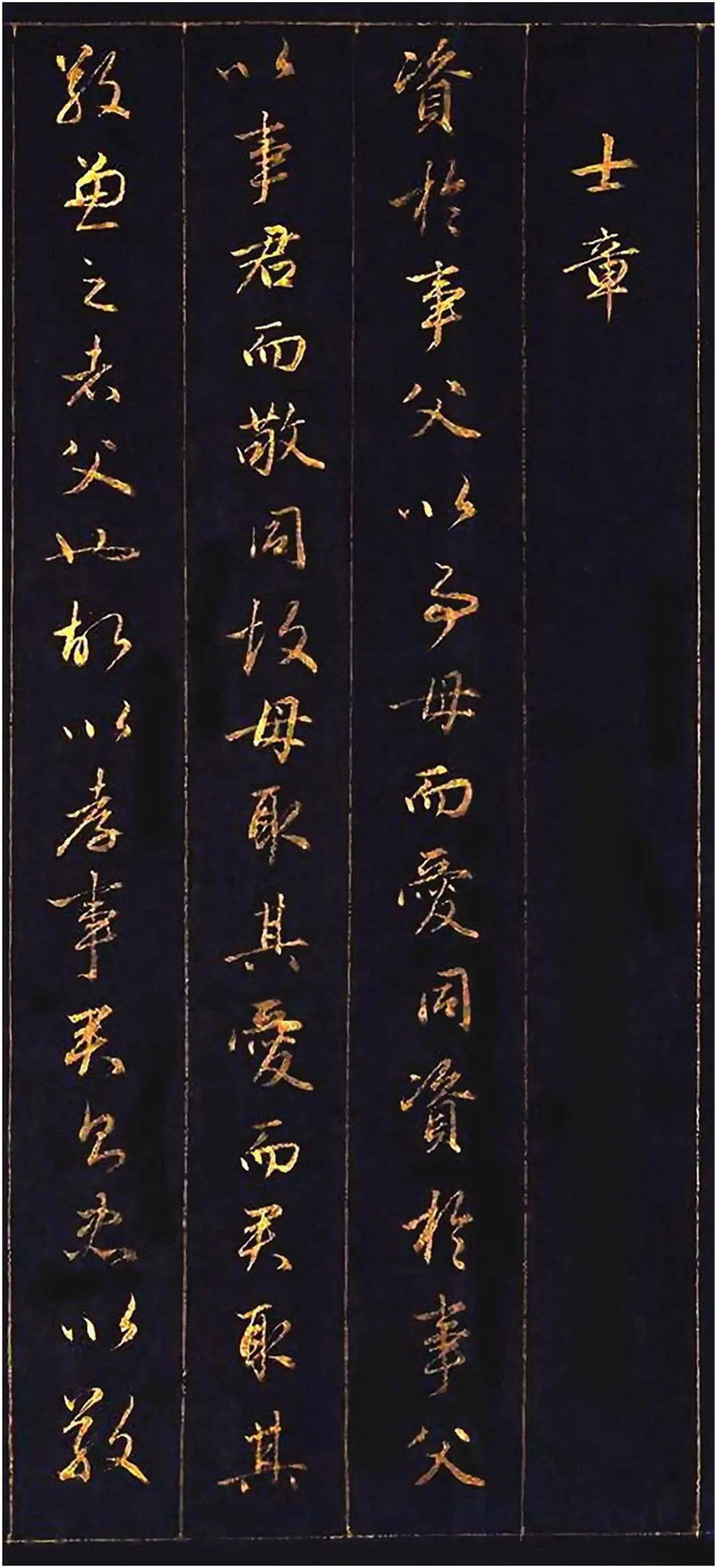

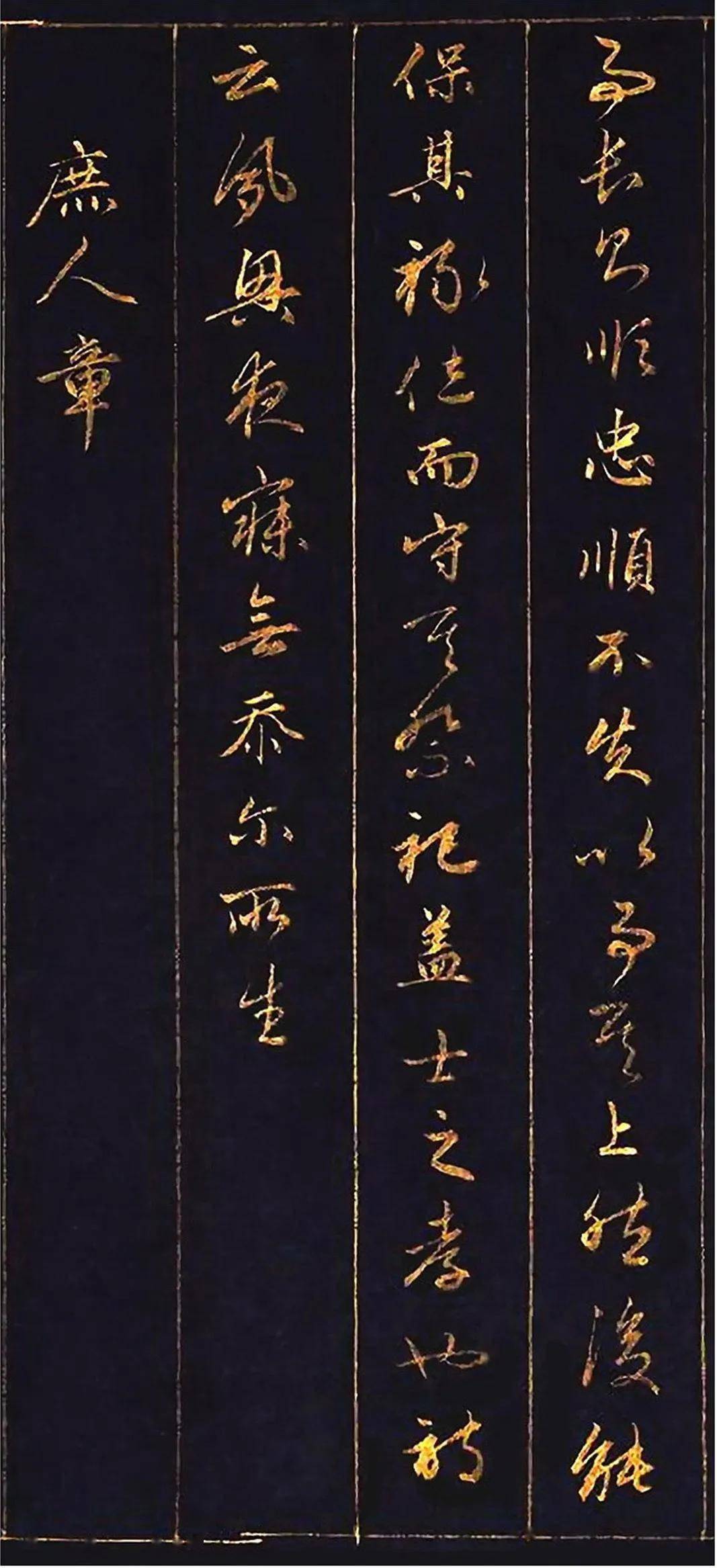

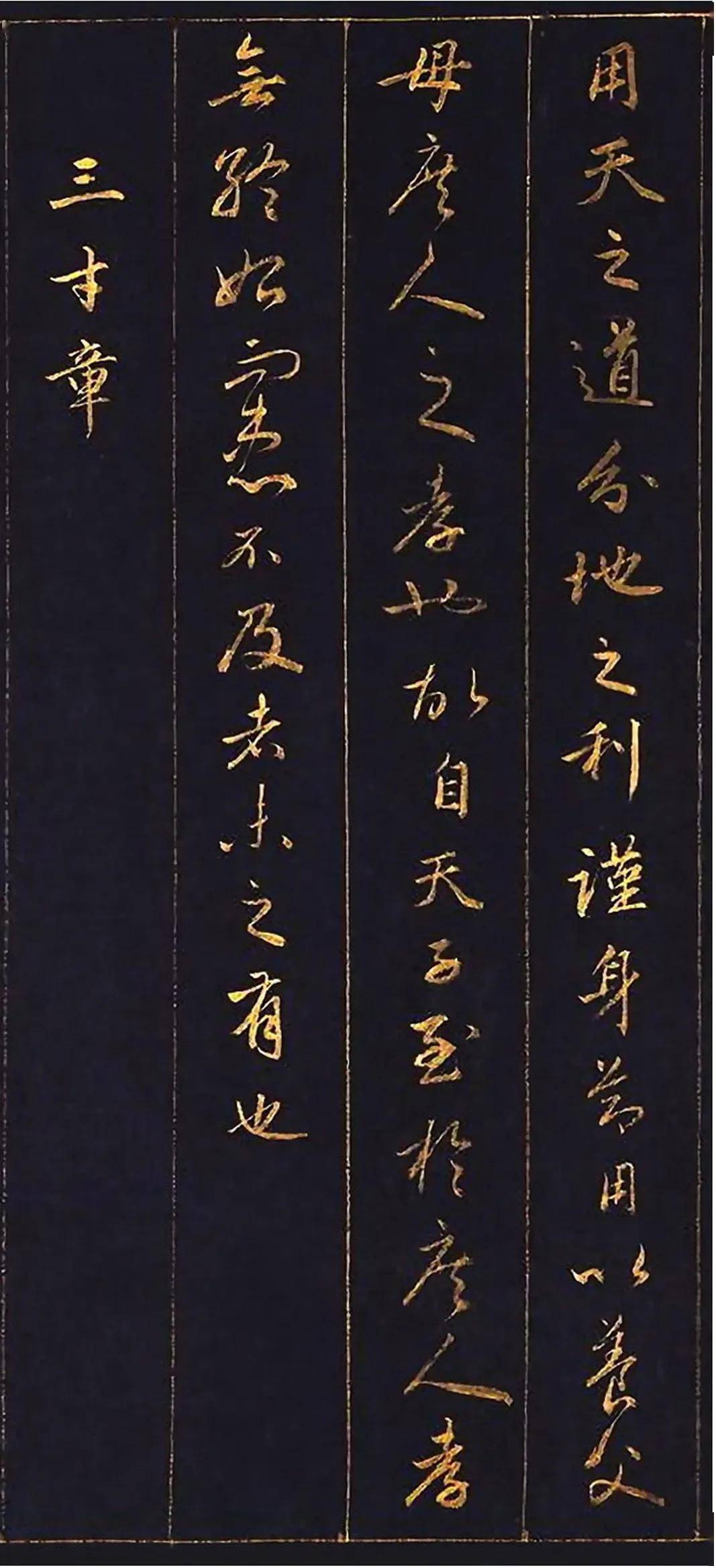

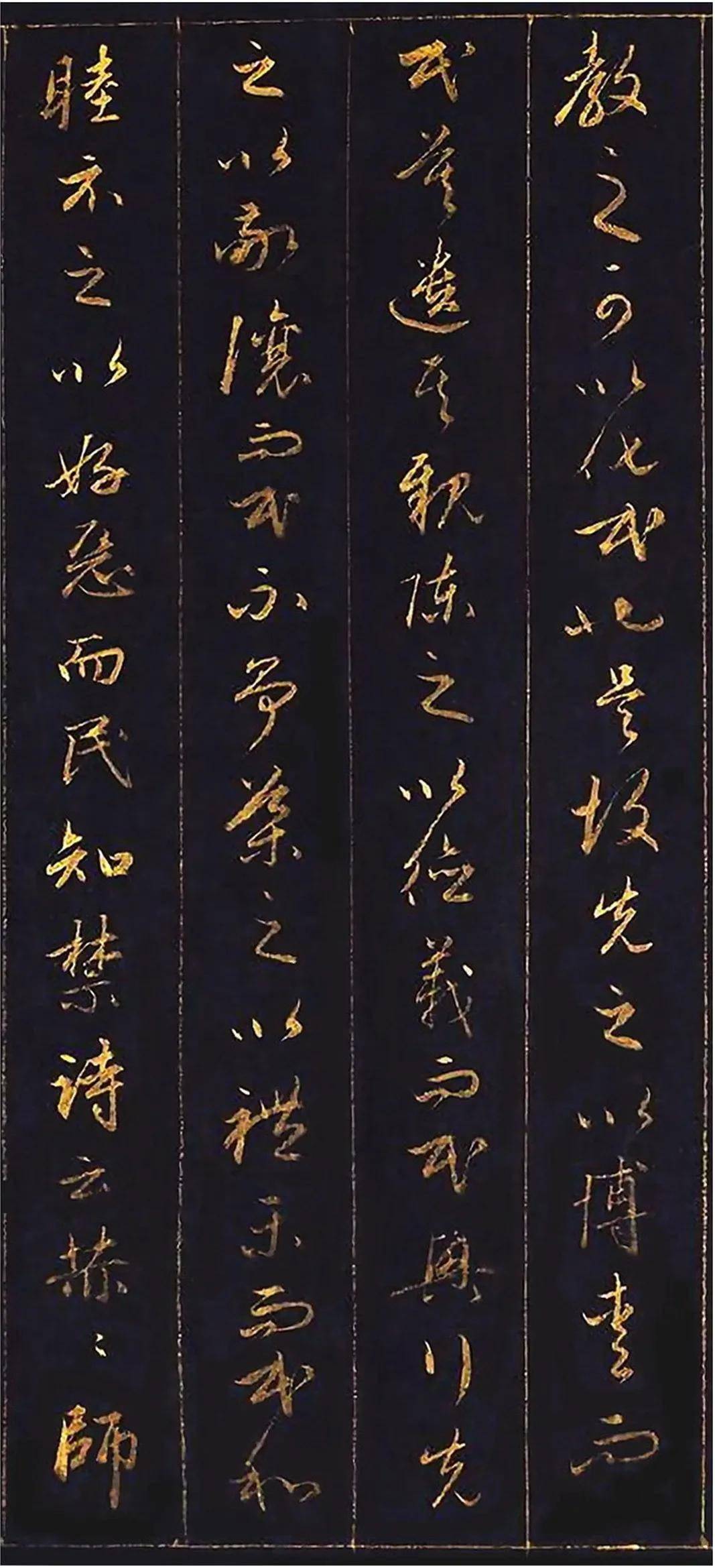

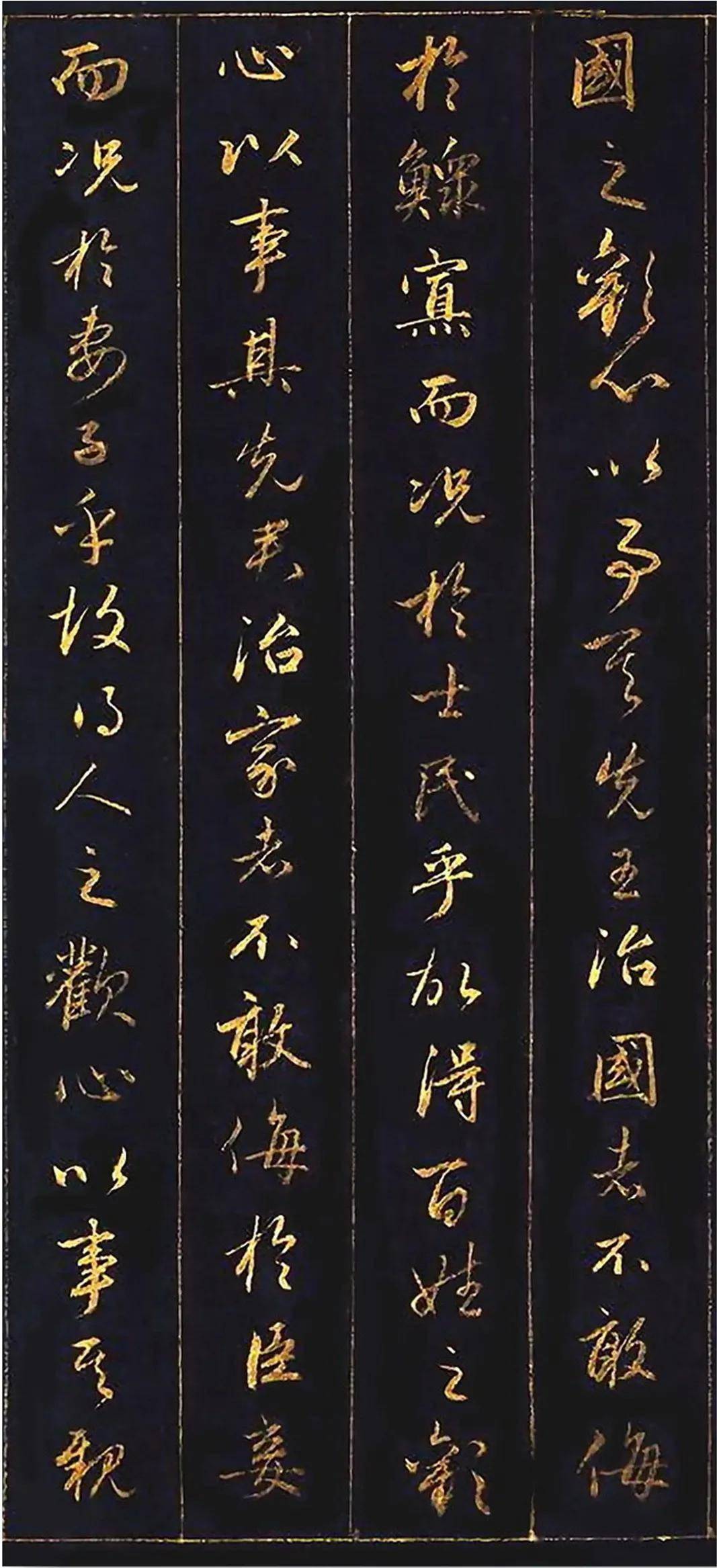

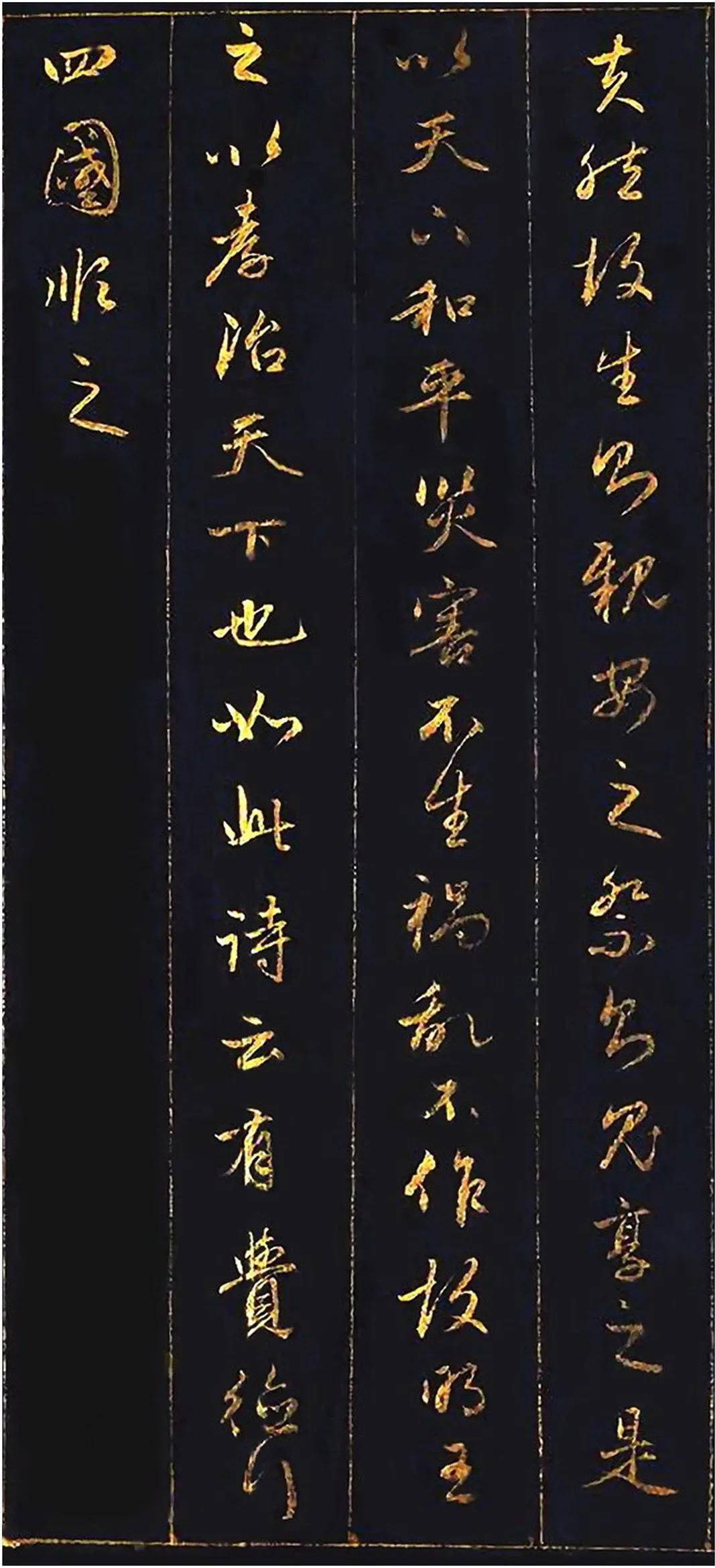

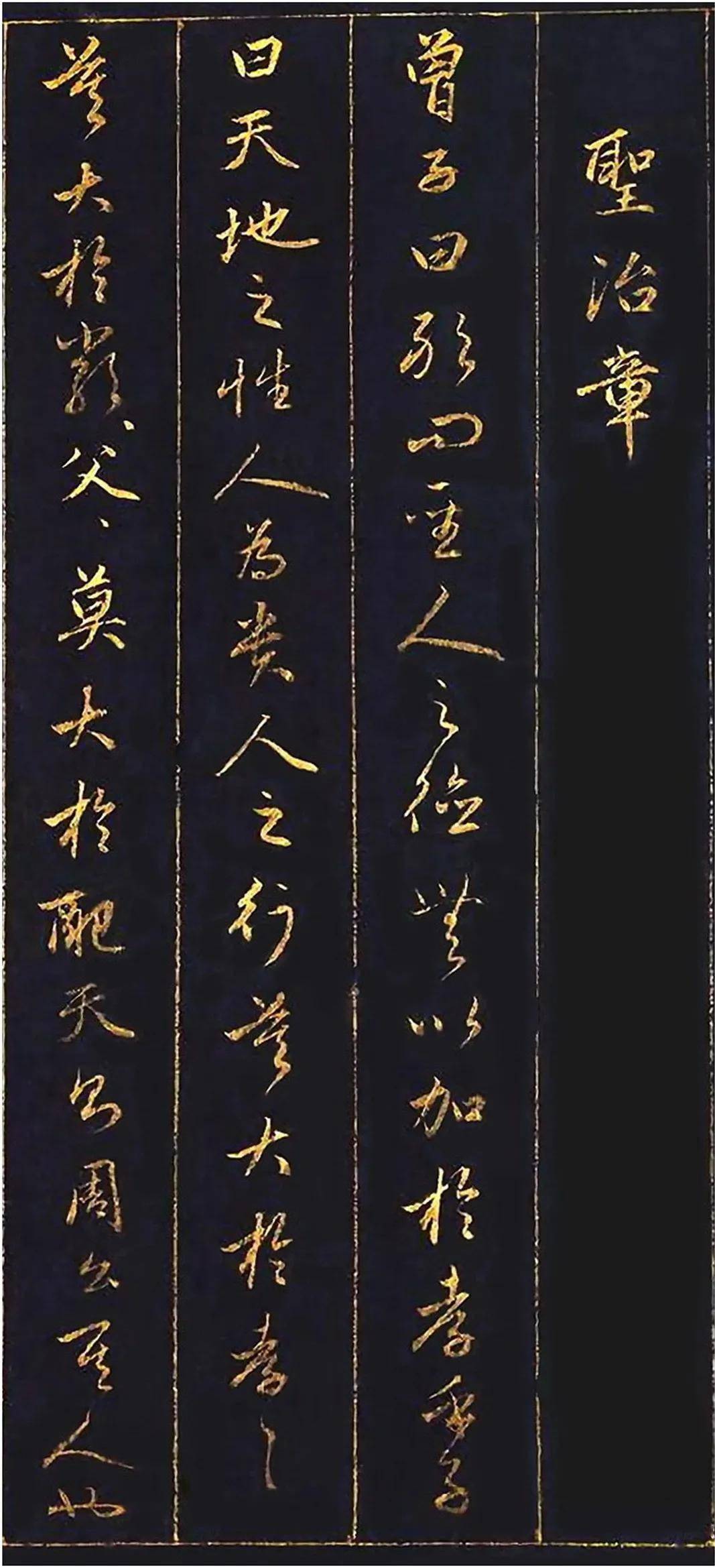

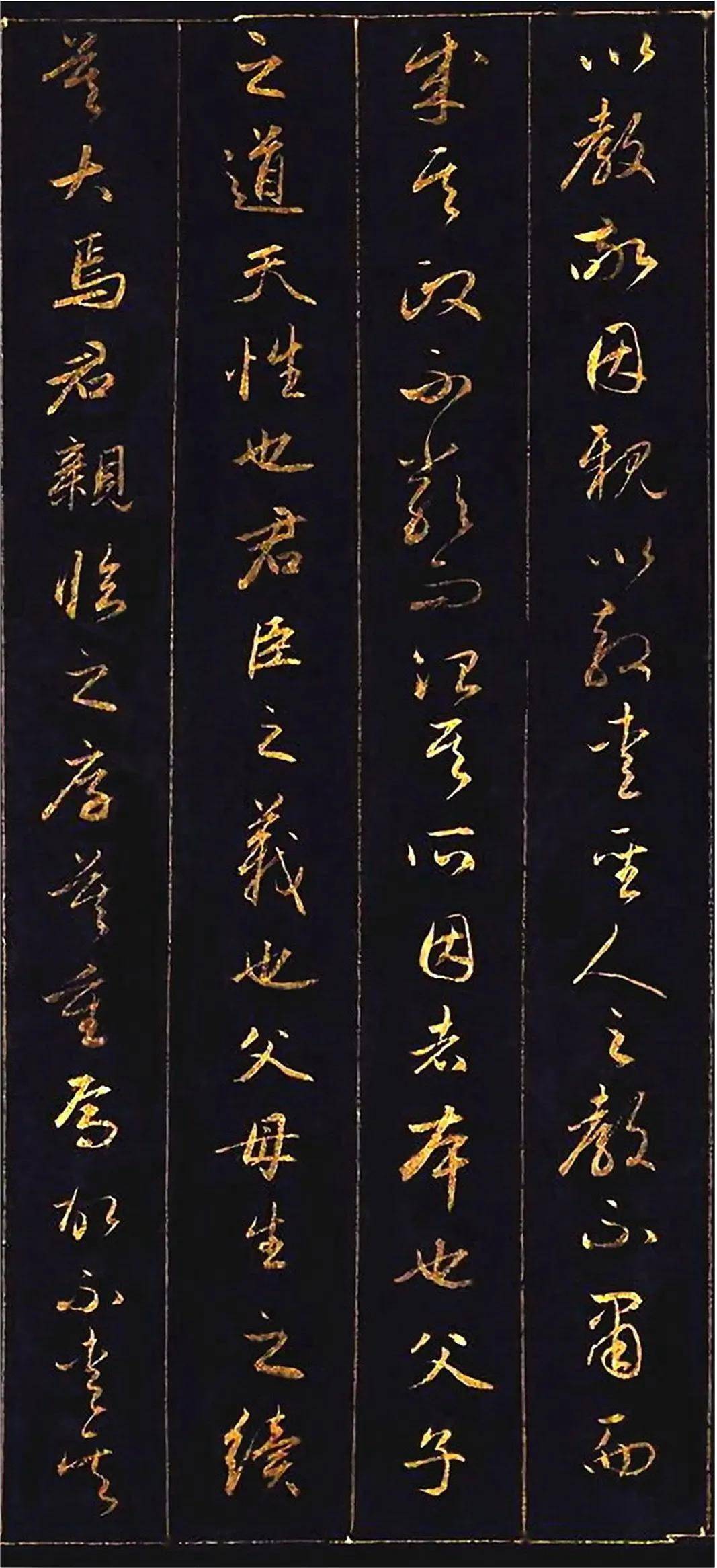

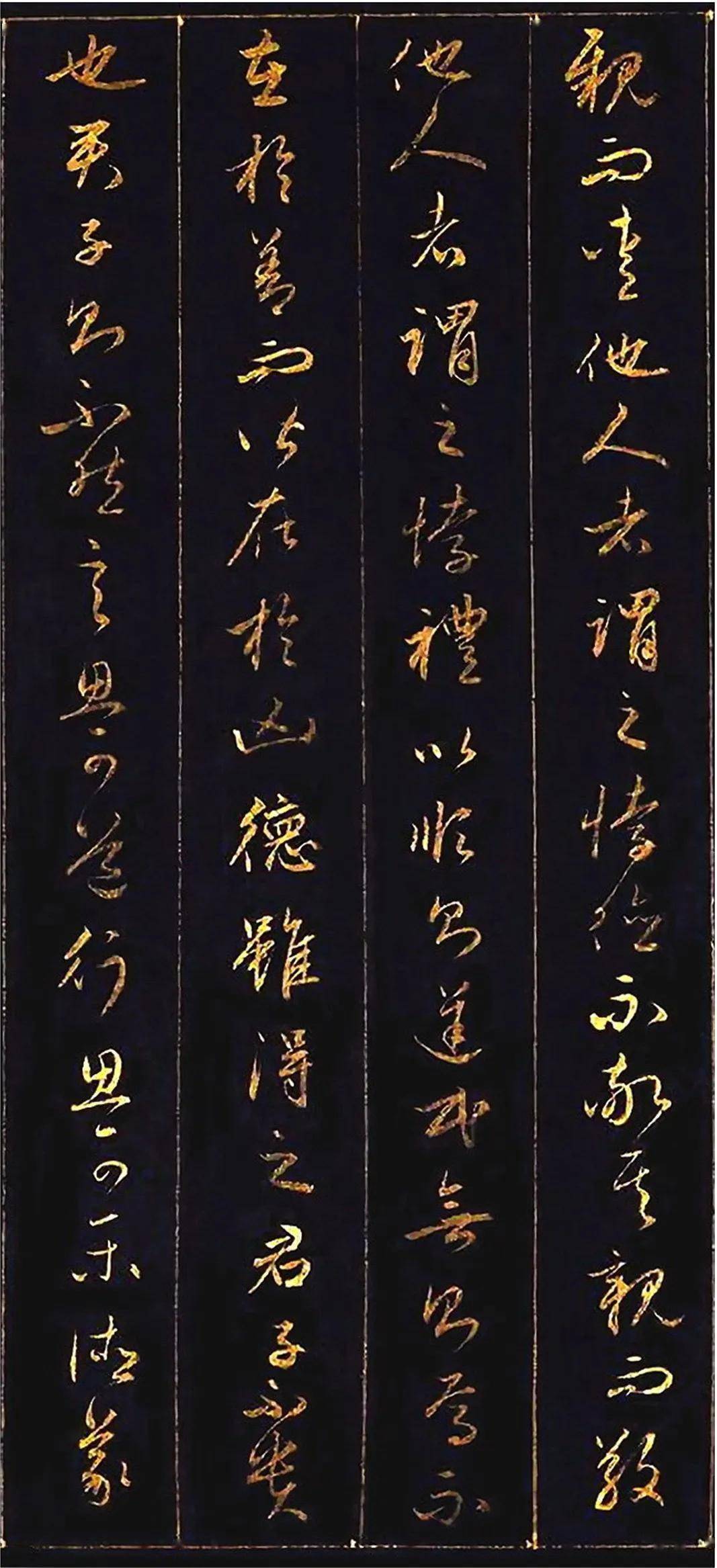

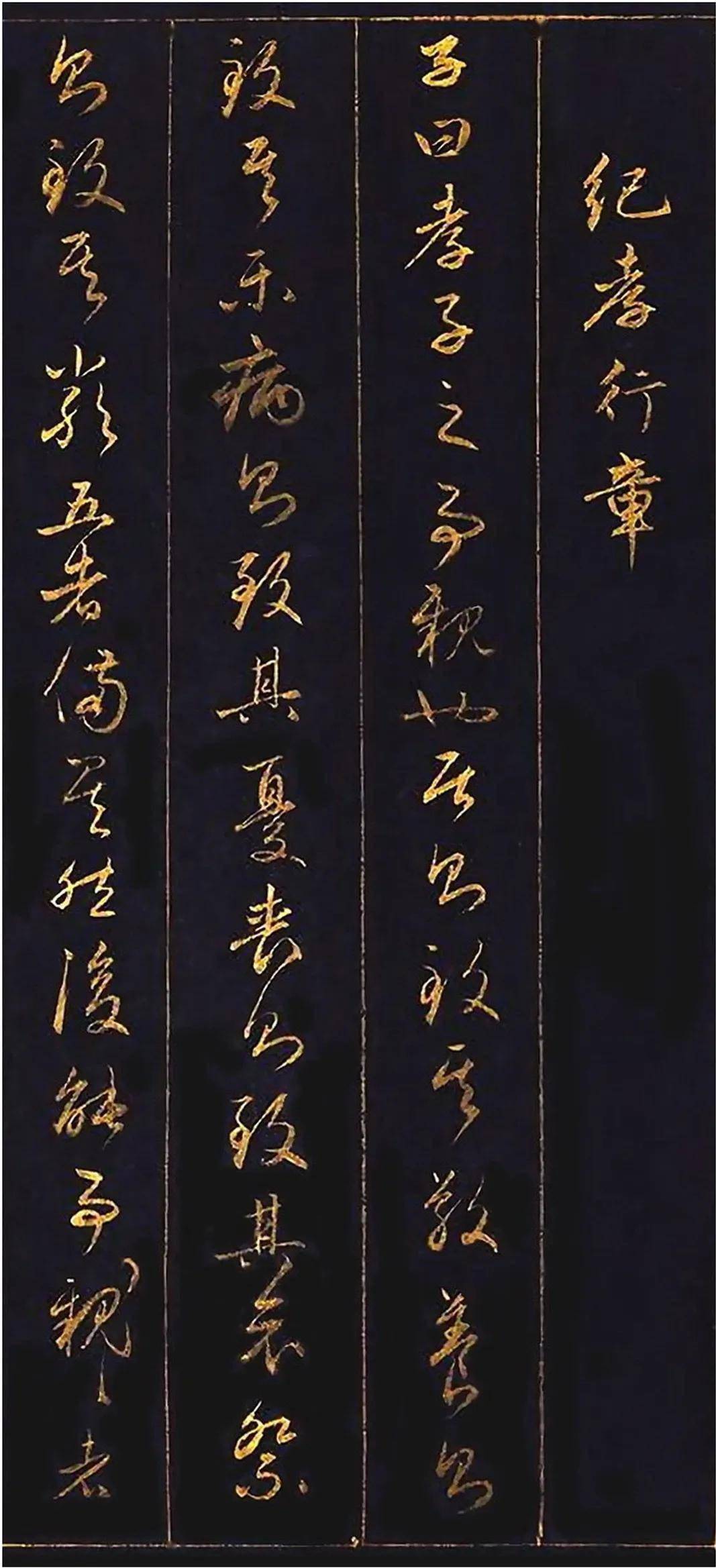

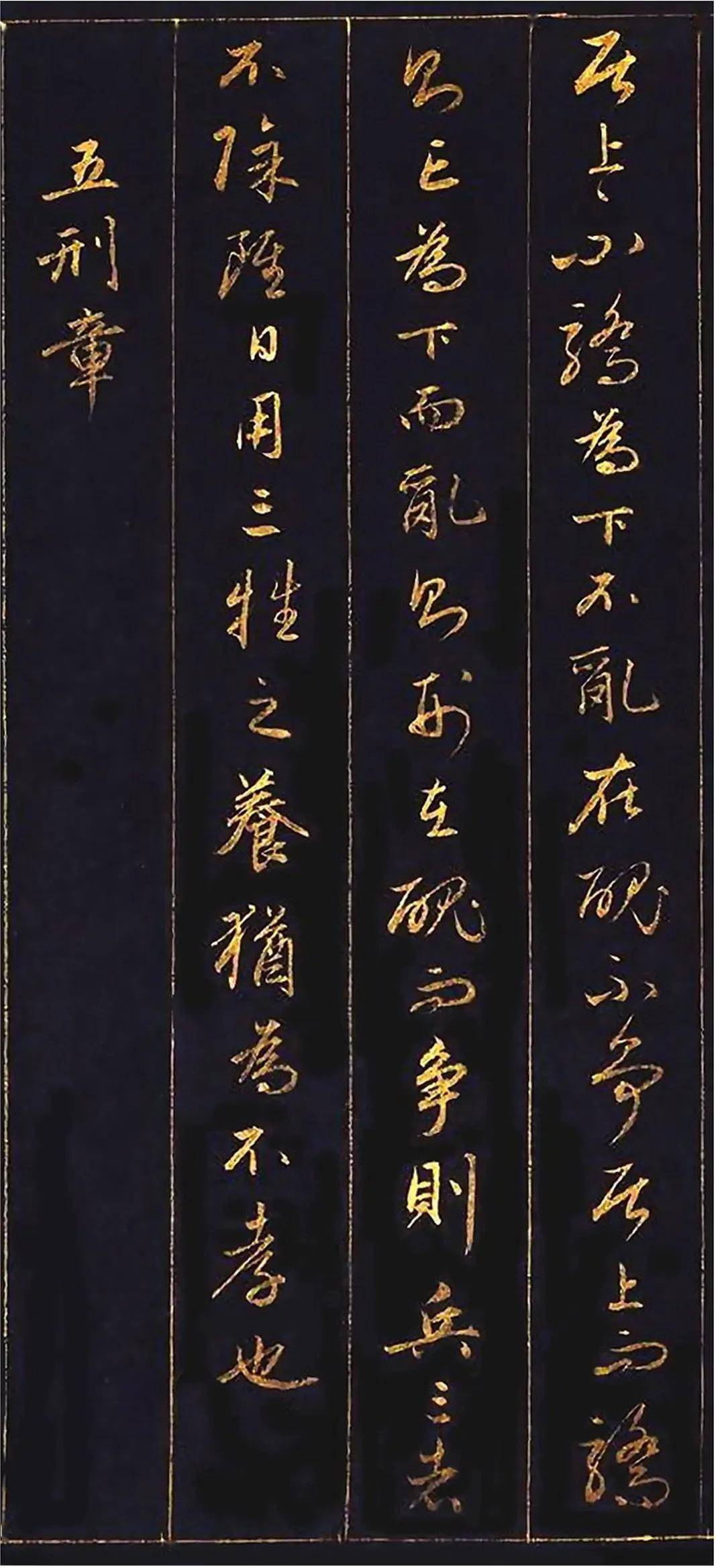

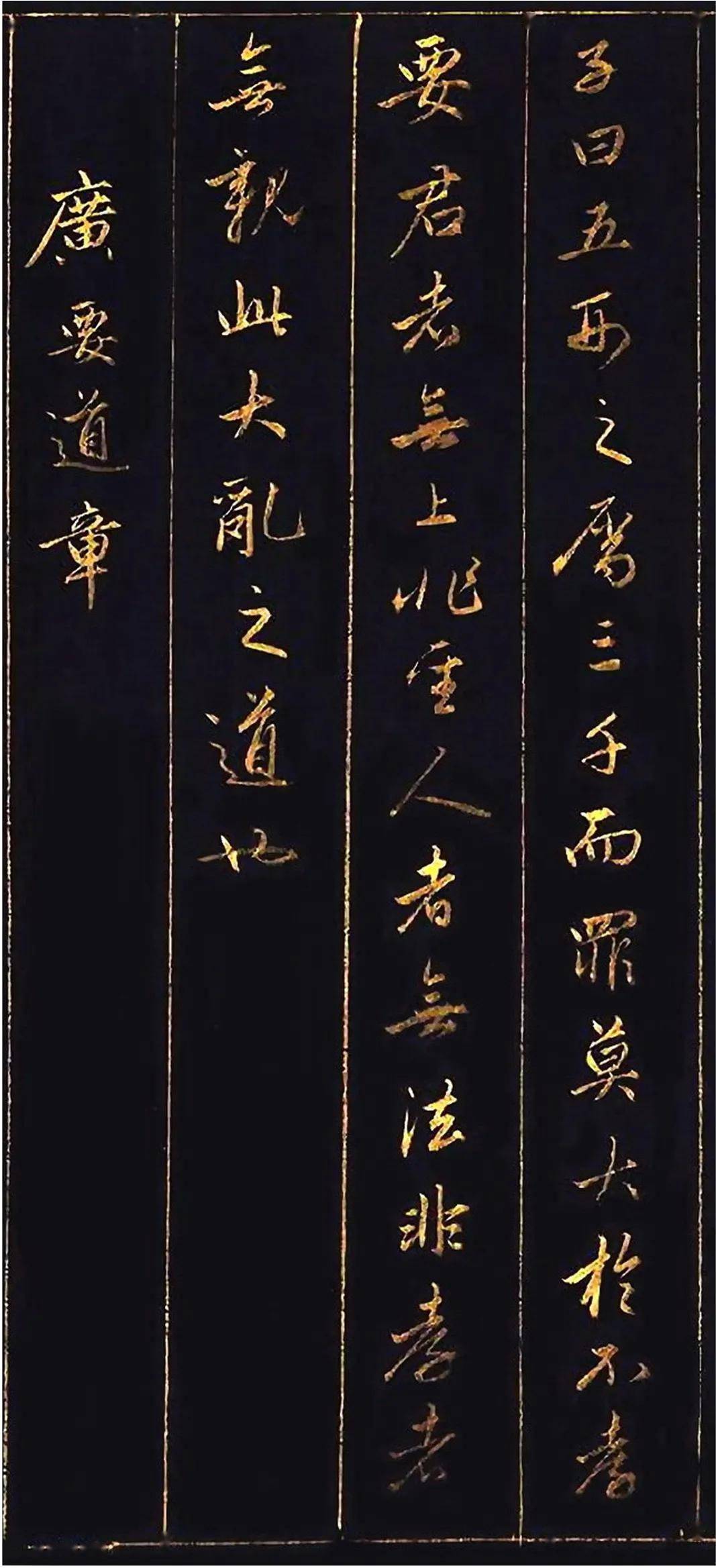

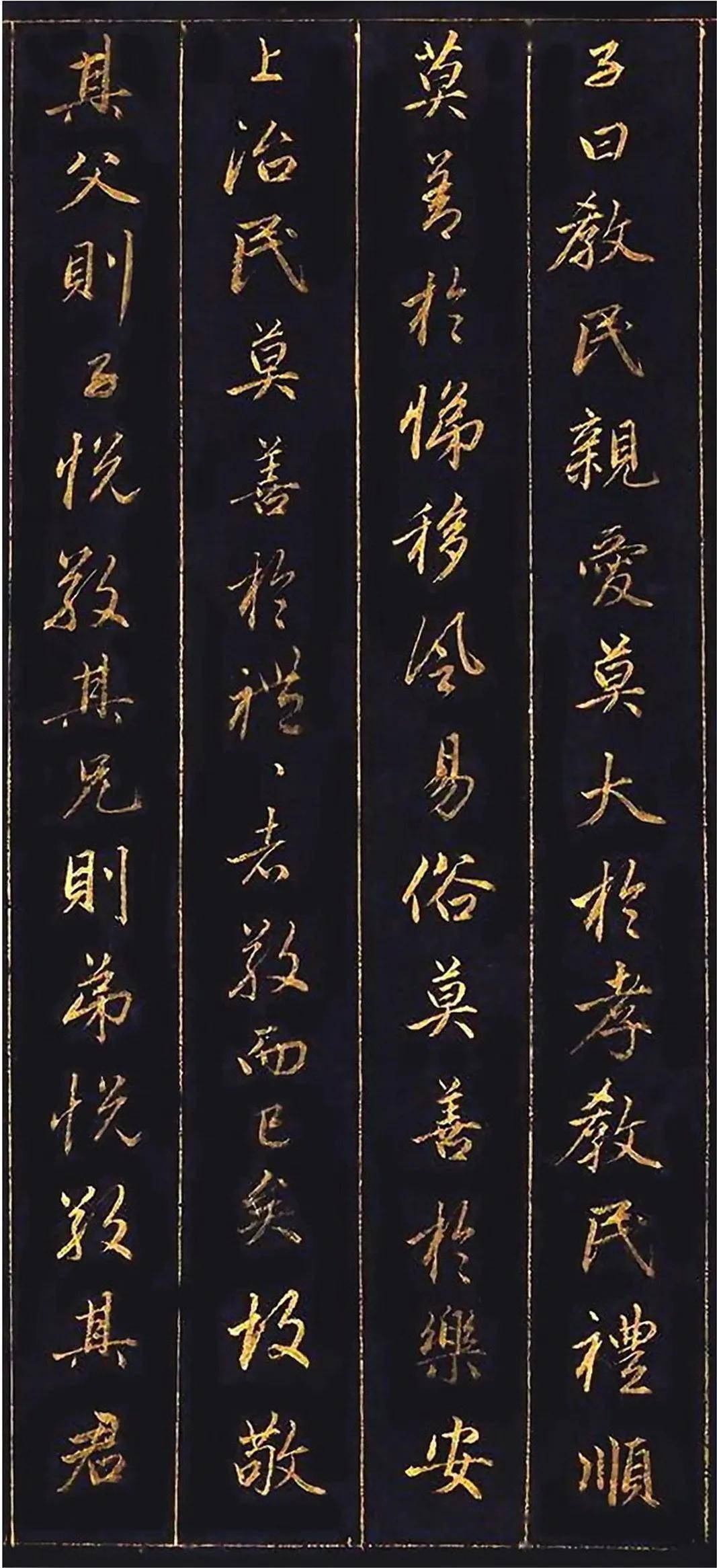

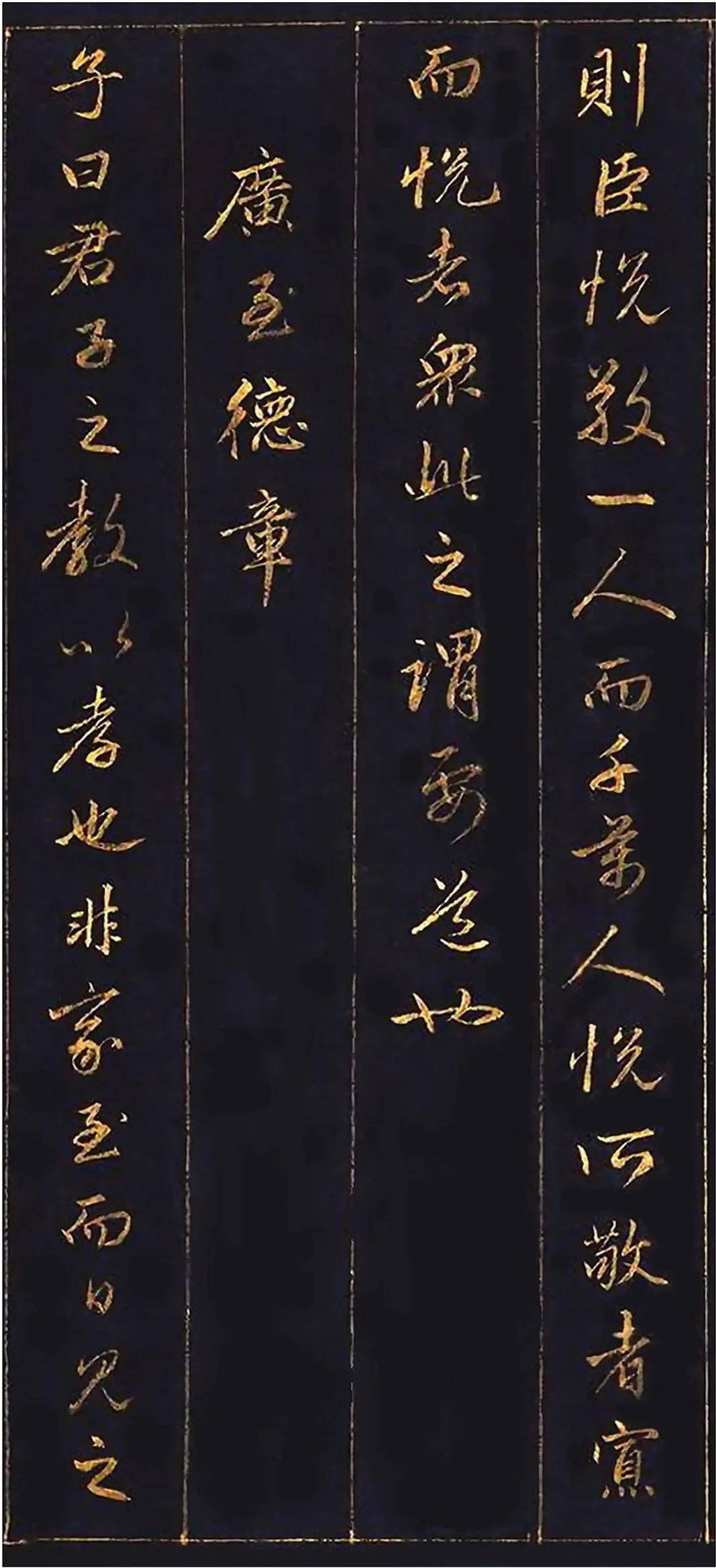

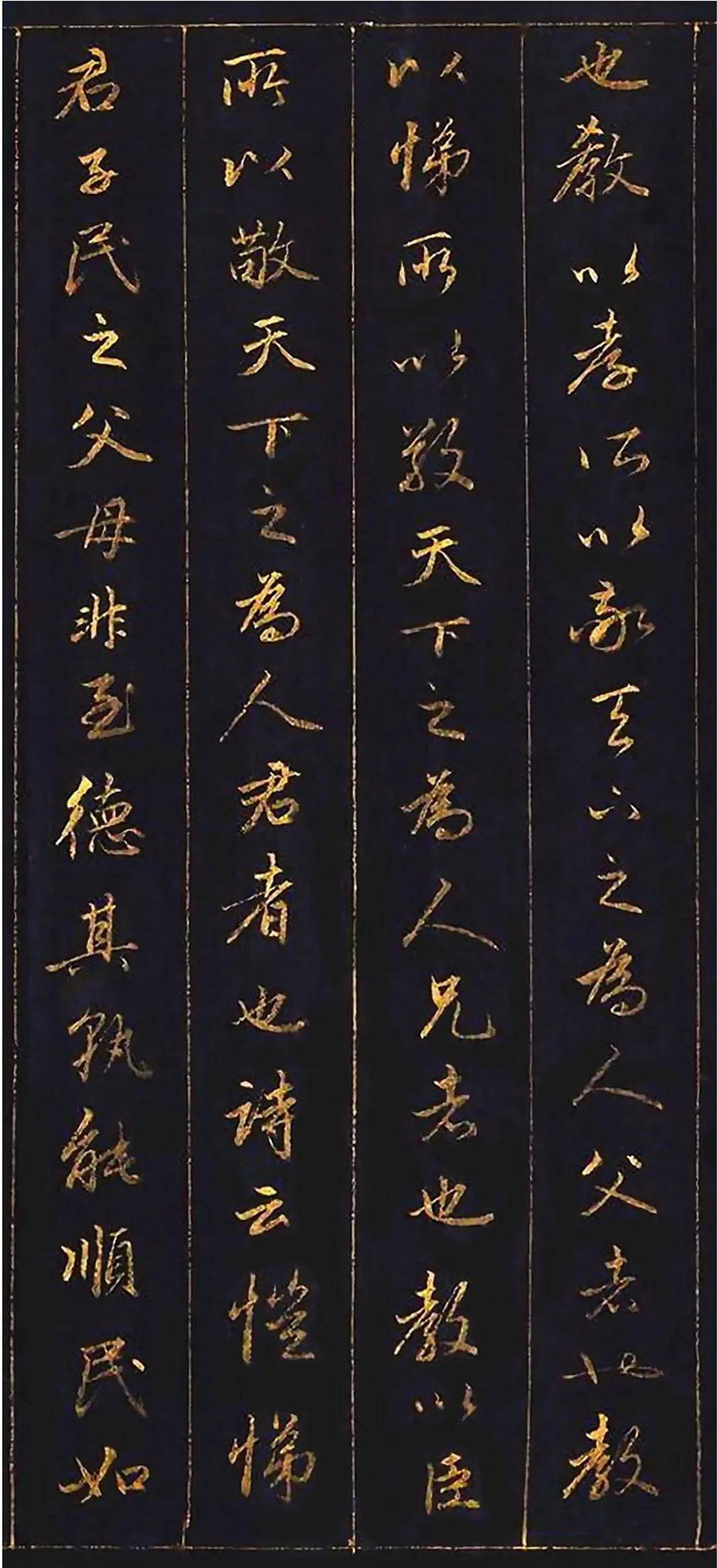

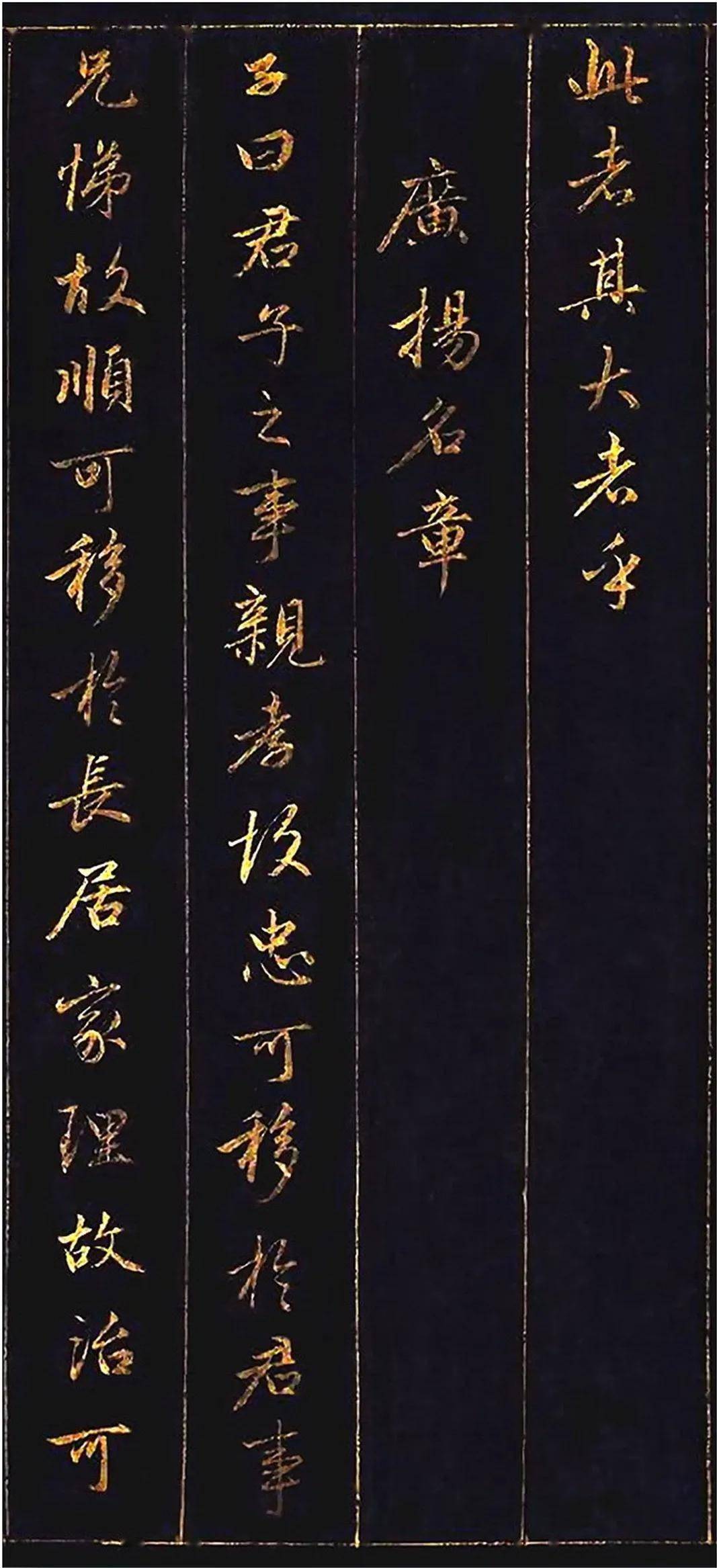

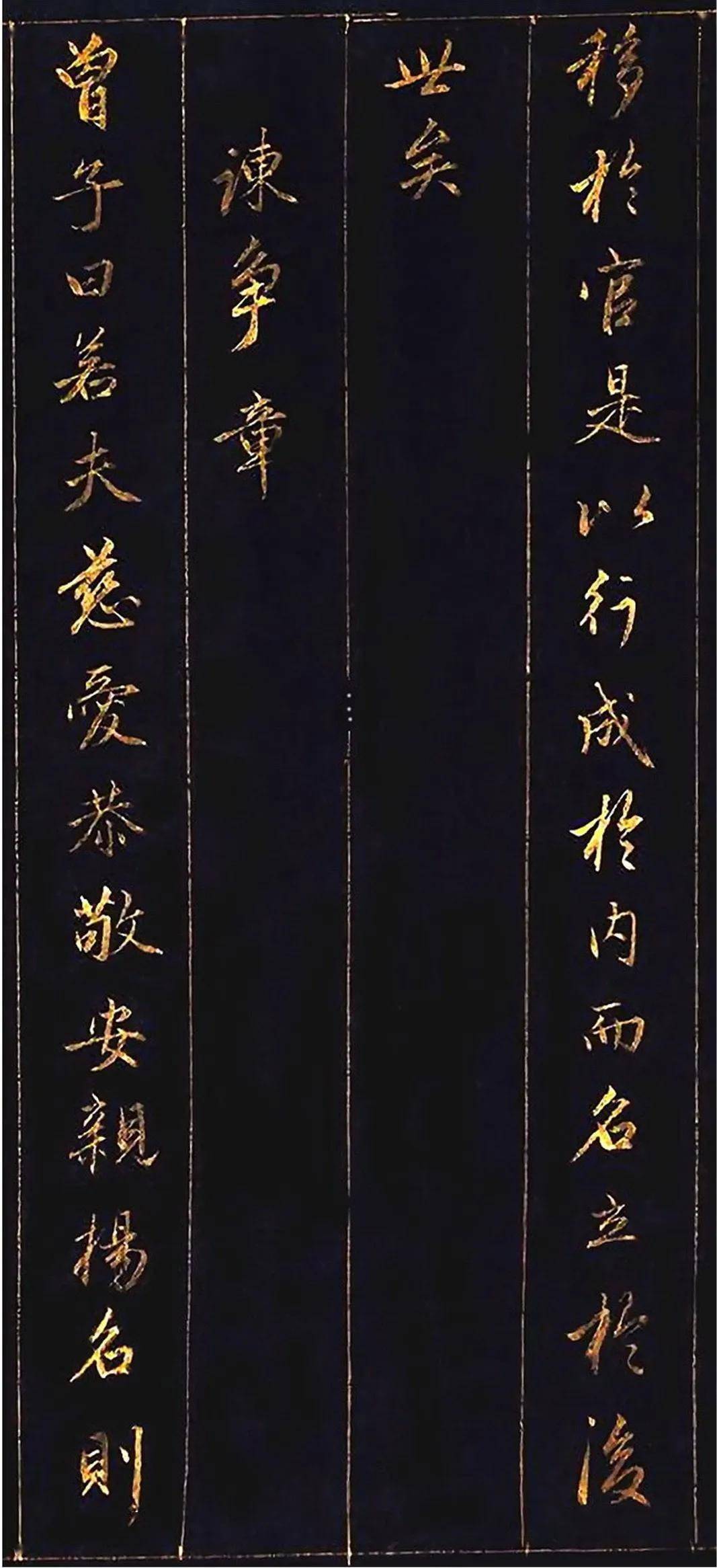

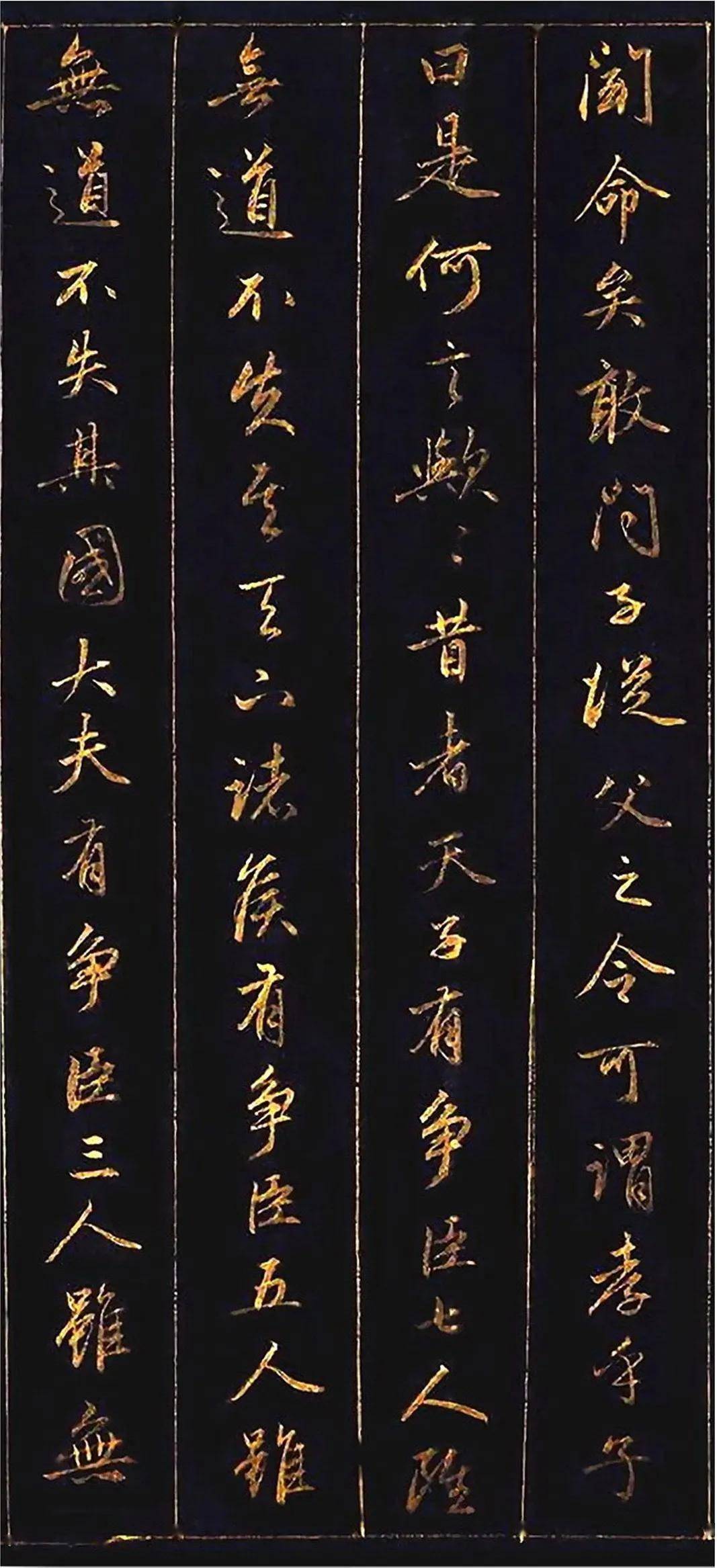

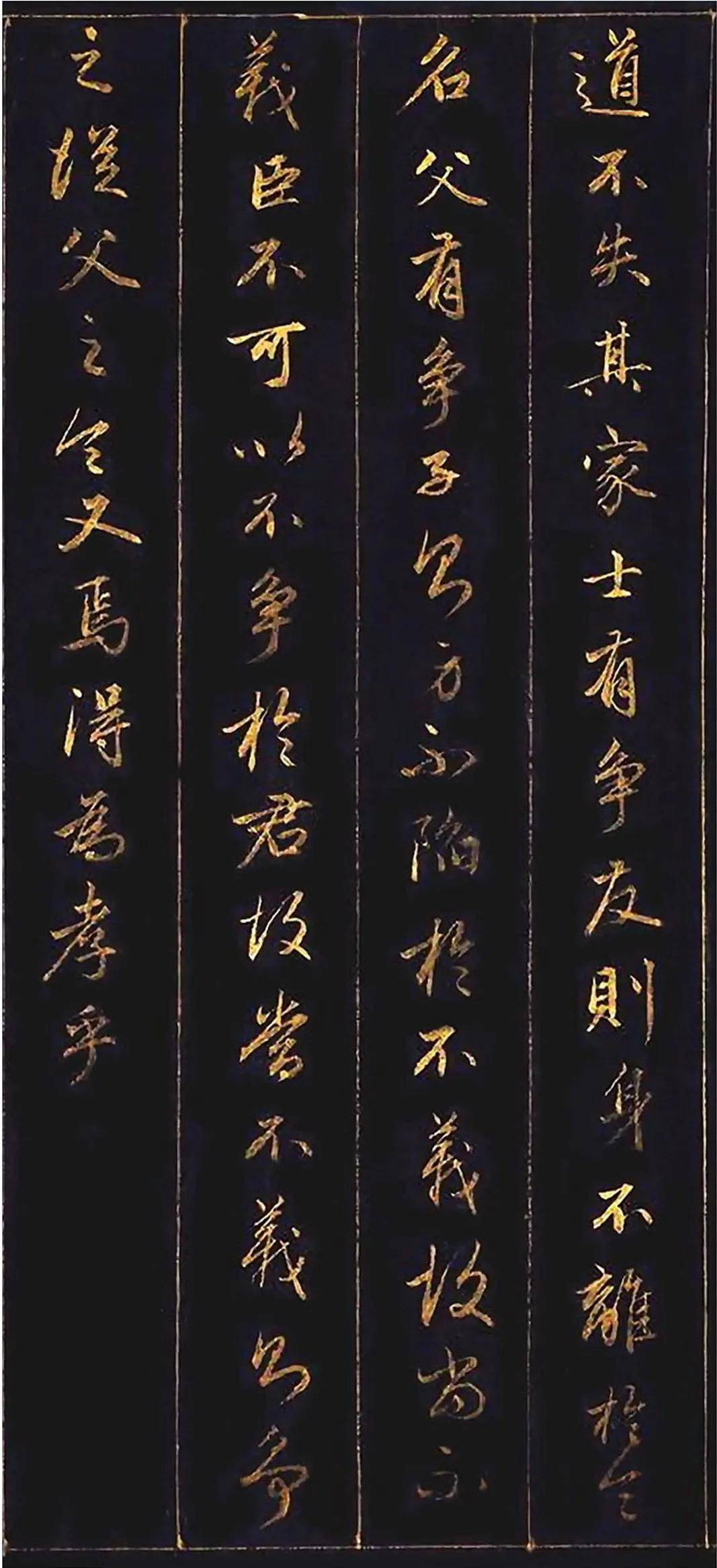

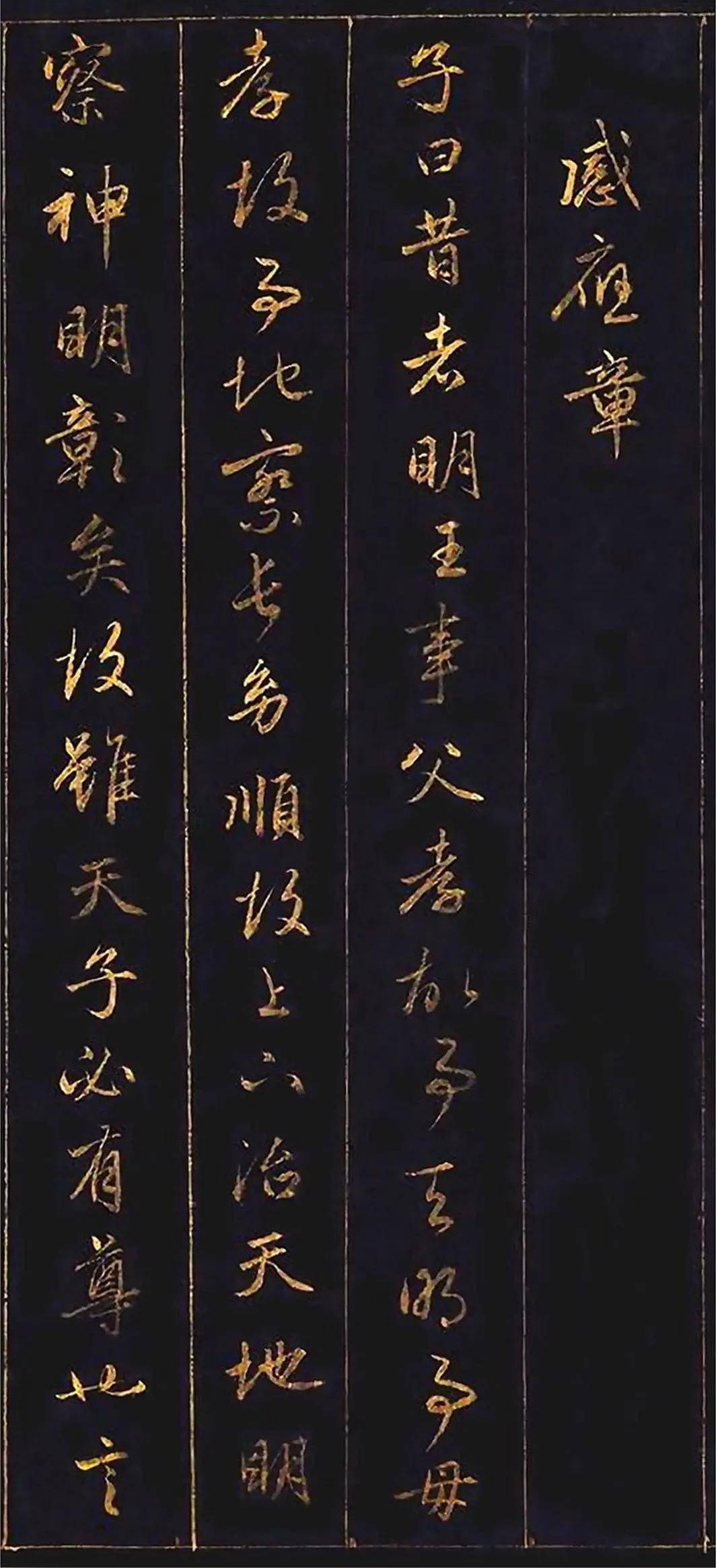

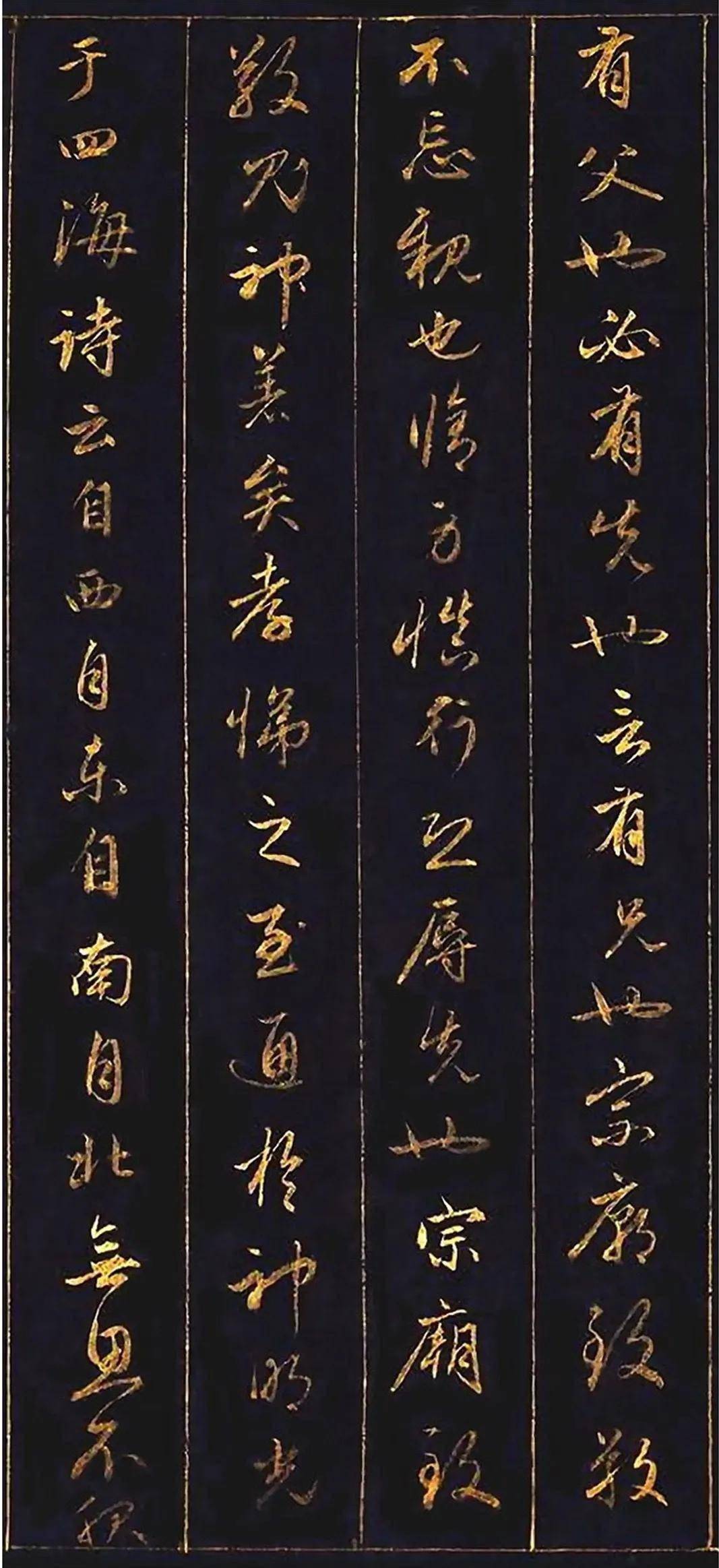

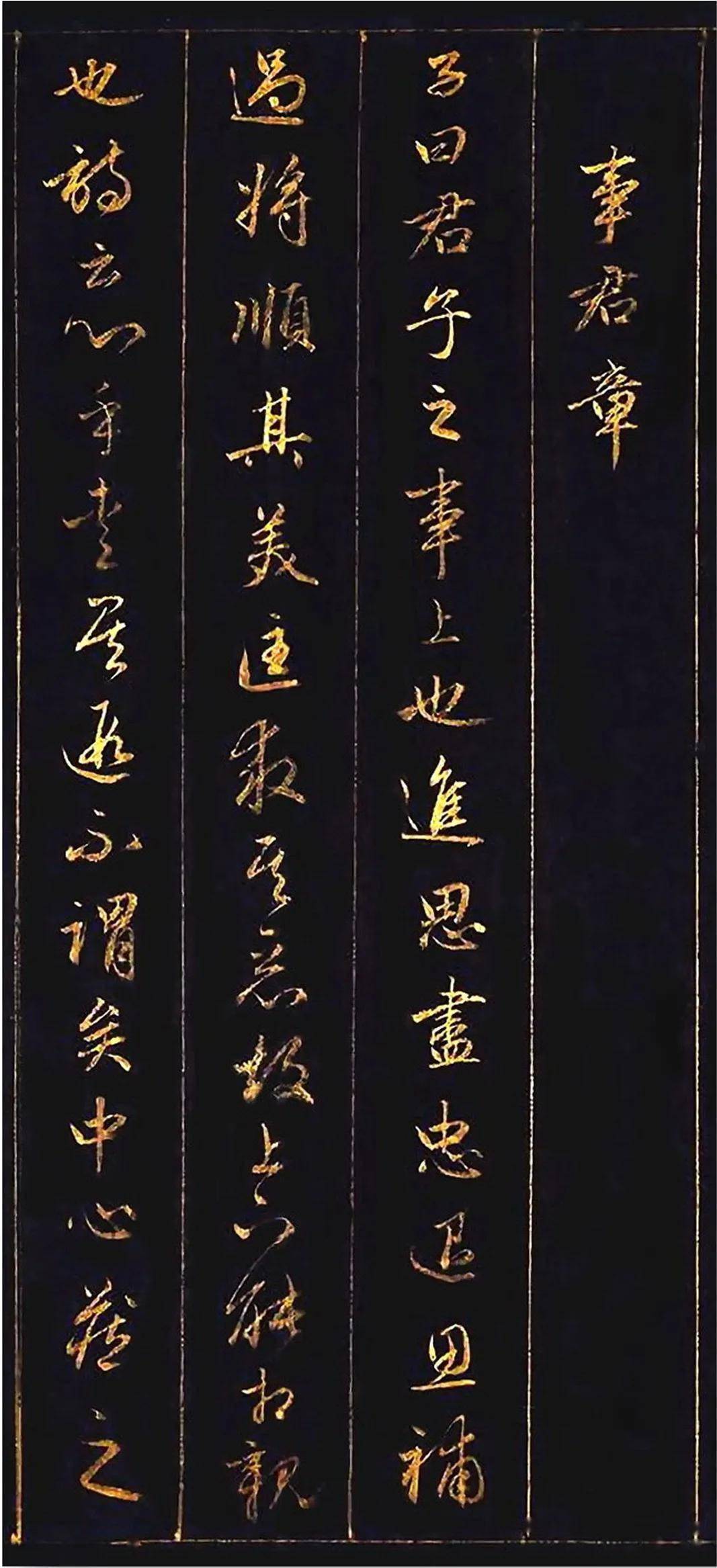

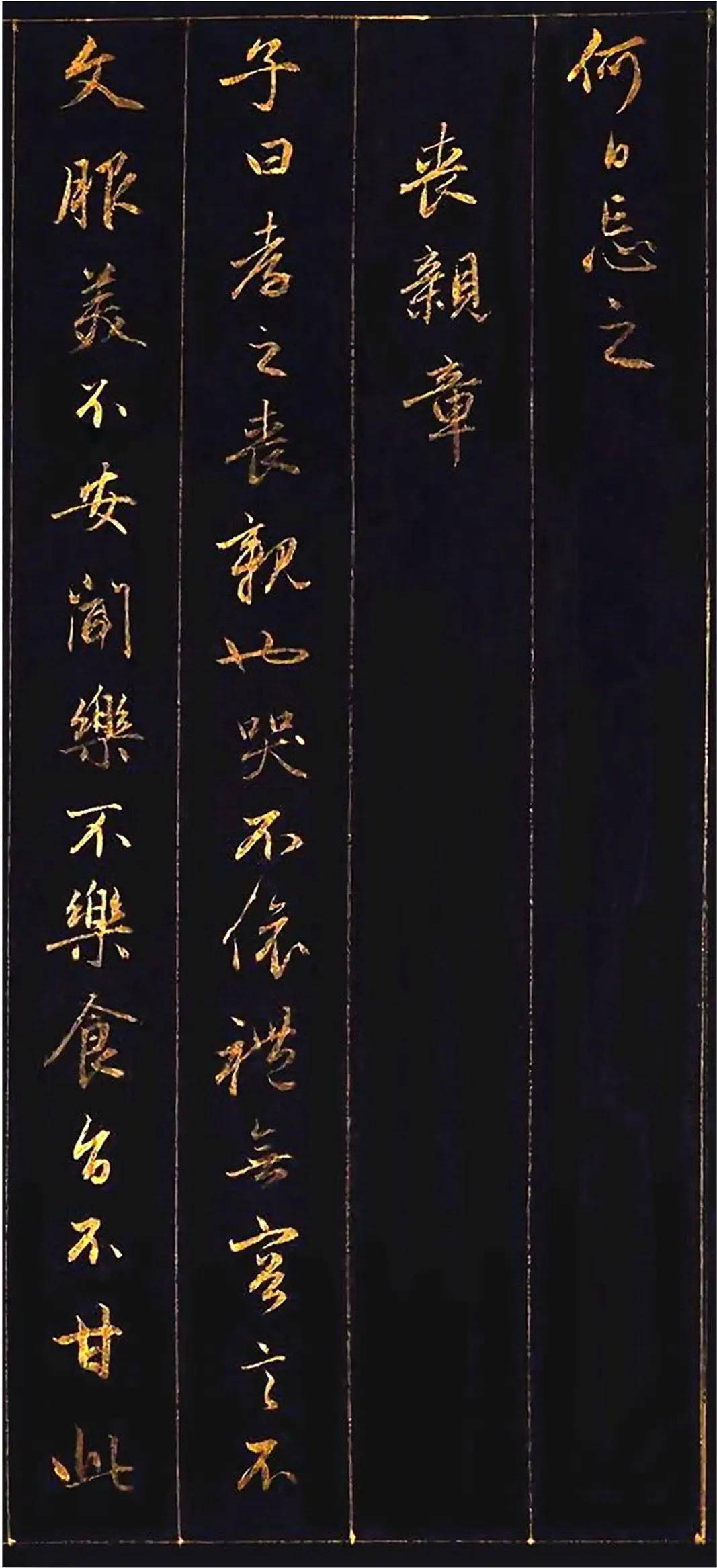

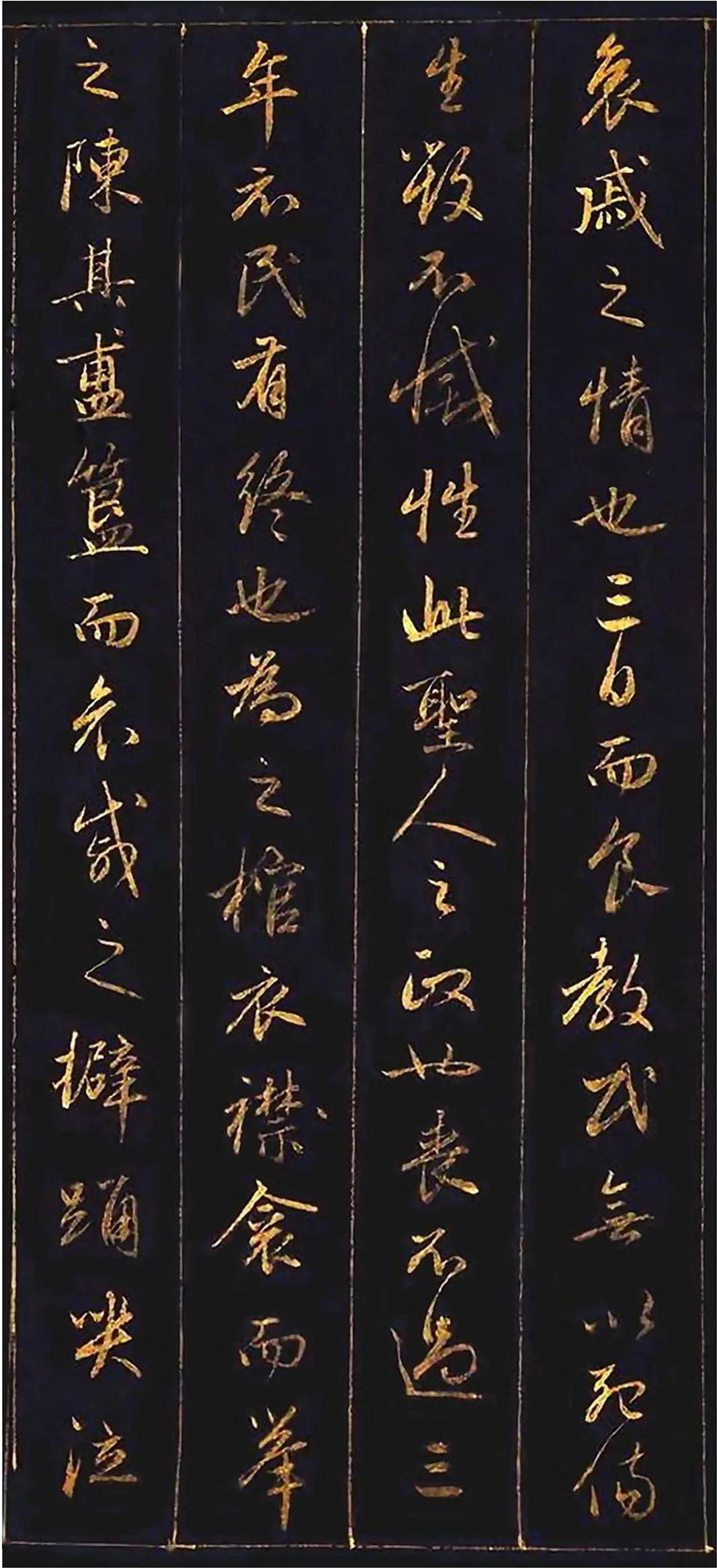

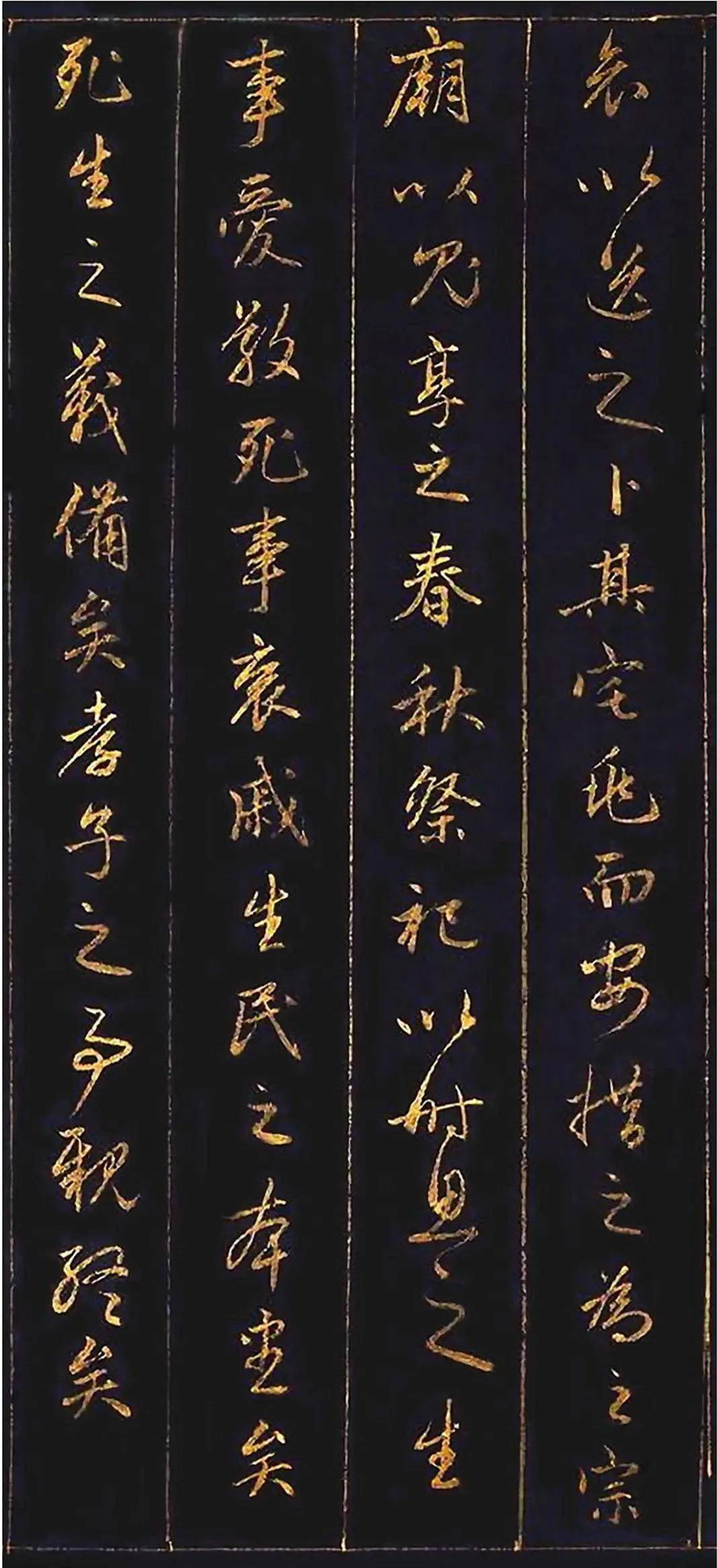

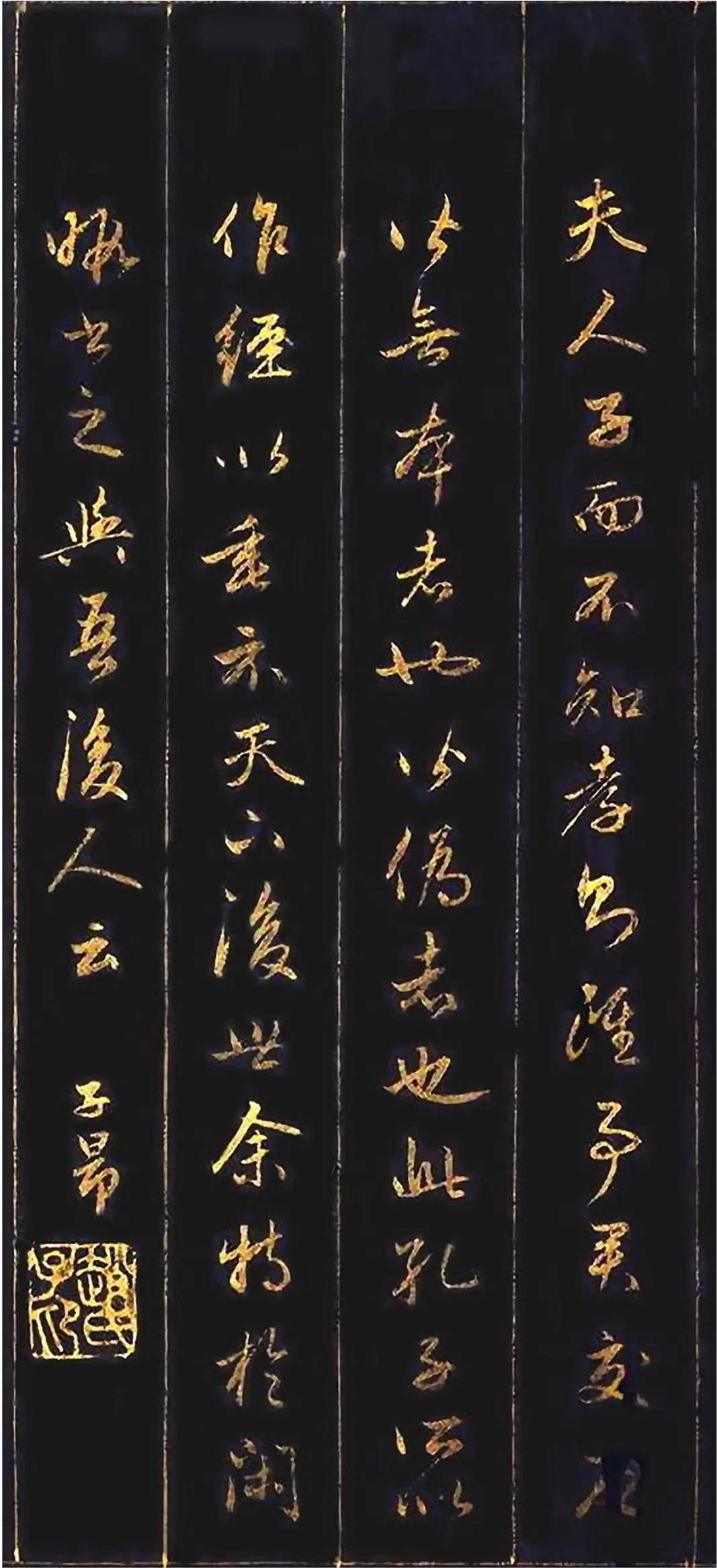

话说回元朝的至大年间,也就是公元的1308-1311这四年之间,此作用金粉写成的行书《孝经》是赵孟頫在这一时期的作品,他是奉当是的皇帝命而创作的,那是为皇姊大长公主书写的。他选用上等磁青笺纸和金粉为媒材,全卷纵 34.7 厘米,横 240.7 厘米,共 18 章 1872 字。

这部作品堪称赵孟頫书法艺术的巅峰之作。每一个字都起笔露锋而不失稳重,行笔圆转却内含骨力,横画粗重有力,撇画纤细灵动,形成鲜明对比,赋予文字独特的韵律感。从整体来看,笔法丰富多变,一波三折,深谙古意,又不失文人之气。

那是在蒙古人统治的天下,做为汉人的赵孟頫深知此作的重要性,丝毫不敢怠慢,笔笔精到,用心之极,半点儿都不敢马虎。他先是反复琢磨,打了十几遍草稿,直到心里有了十足把握,才敢真正下笔。

每一笔都写得精准到位,里头藏着满满的心思。可以说,每个字都是他精雕细琢出来的精品,处处透着一股子精益求精的劲儿。这部《孝经》不仅是他个人书法风格的集大成者,更是元代书坛的重要代表。

《孝经》是本讲 “孝” 的儒家经典,说孝是德行的根儿,能教人行事。从生到死都要讲孝,不同身份的人孝的做法不一样,上到天子下到百姓都适用。孝不光对自己好,还能让家庭、社会、国家安稳,书里还说了平时怎么尽孝。

元代的统治者为了让自己的统治更稳固,挺积极地推行汉化政策,对汉文化特别看重,尤其是儒家文化。他们觉得用儒家那套伦理道德来规范社会秩序,说不定就能实现长久安稳的统治。

在这样的情况下,赵孟頫作为汉族文化里的杰出人物,他的书法成就和深厚的文化功底得到了元朝统治者的认可,还被委以重任,当了集贤直学士。他这部用泥金写的行书《孝经》,就是在这样的政治环境下,接受皇帝的命令创作出来的。

声明:以上图片来源于网络,侵删!

发表评论 评论 (1 个评论)