中国电视剧教父王扶林的传奇人生,

在中国电视剧发展史上,王扶林这个名字始终与两部传世巨制紧密相连——红楼梦与三国演义。这两座艺术高峰至今仍被反复品鉴,堪称中国电视剧艺术的里程碑。作为中国第一代电视导演,这位从广播战线转战荧屏的开拓者,用毕生心血谱写了中国电视剧的华彩篇章。

一、从黄浦江畔走出的艺术追梦人

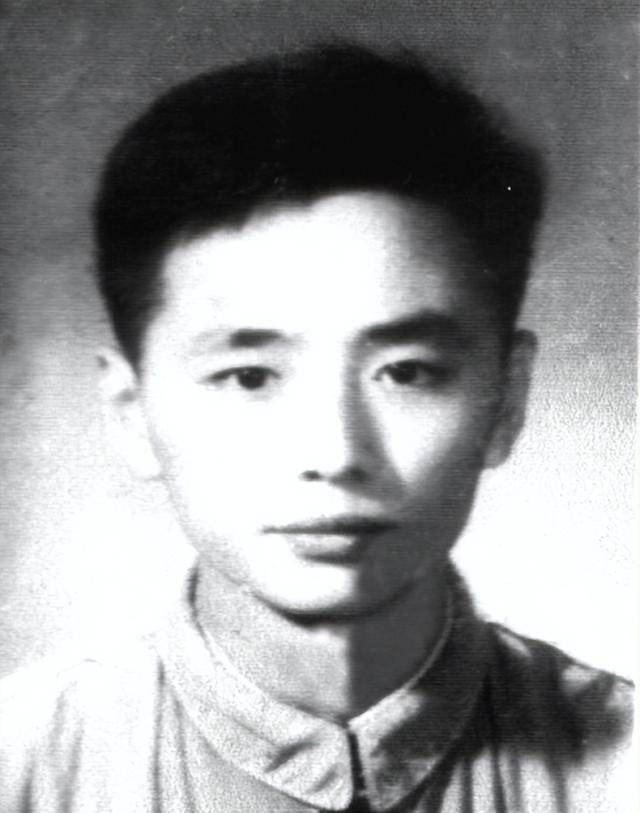

1931年2月1日,江苏镇江的王家迎来了一个男孩的降生。时值战火纷飞的年代,年幼的王扶林随父母避居上海。在霓虹闪烁的十里洋场,家附近的大光明电影院成了他的艺术启蒙课堂。每当银幕亮起,这个痴迷于光影世界的少年,总会忘记口袋里揣着的糟糕数理化成绩单。

1945年抗战胜利后,14岁的王扶林开始在学校话剧社崭露头角。他自编自导的反间谍不仅在校内引起轰动,更带着同学们走出校门巡演。1949年上海解放的礼炮声中,他如愿考入上海市立戏剧专科学校表演系,却因在雷雨中饰演匪兵时撞倒道具树、扮演工人时踹穿布景墙的"壮举",被老师婉拒于舞台之外。这段"后台打杂"的经历,反而让他熟稔了舞台艺术的每个环节。

二、从广播站到摄影棚的蜕变

1952年秋,21岁的王扶林背着行囊北上京城。在陈毅市长亲自送行的月台上,这个操着吴侬软语的年轻人不会想到,自己即将开启中国电视艺术的拓荒之旅。初到中央广播局时,他每天对着墙壁苦练普通话,三个月后站在工厂礼堂朗诵时,台下热烈的掌声宣告了他的首次蜕变。

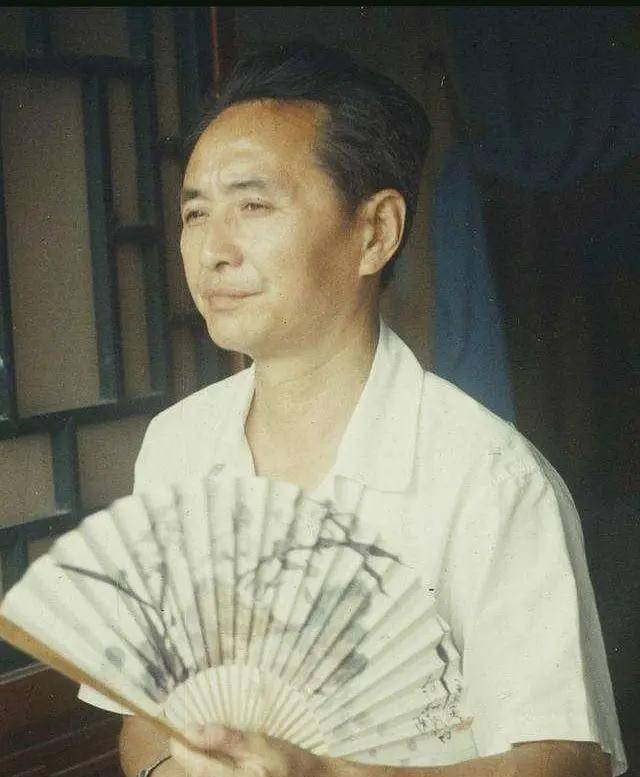

1958年是中国电视元年,王扶林执导的报道剧党救活了他犹如一声春雷。当夏衍先生握着这位27岁导演的手连声称赞时,谁又能预见二十年后那场更辉煌的绽放?在拍摄新的一代时,他大胆采用16毫米胶片进行外景拍摄,从此"王大胆"的绰号在圈内不胫而走。

三、双峰并峙的艺术巅峰

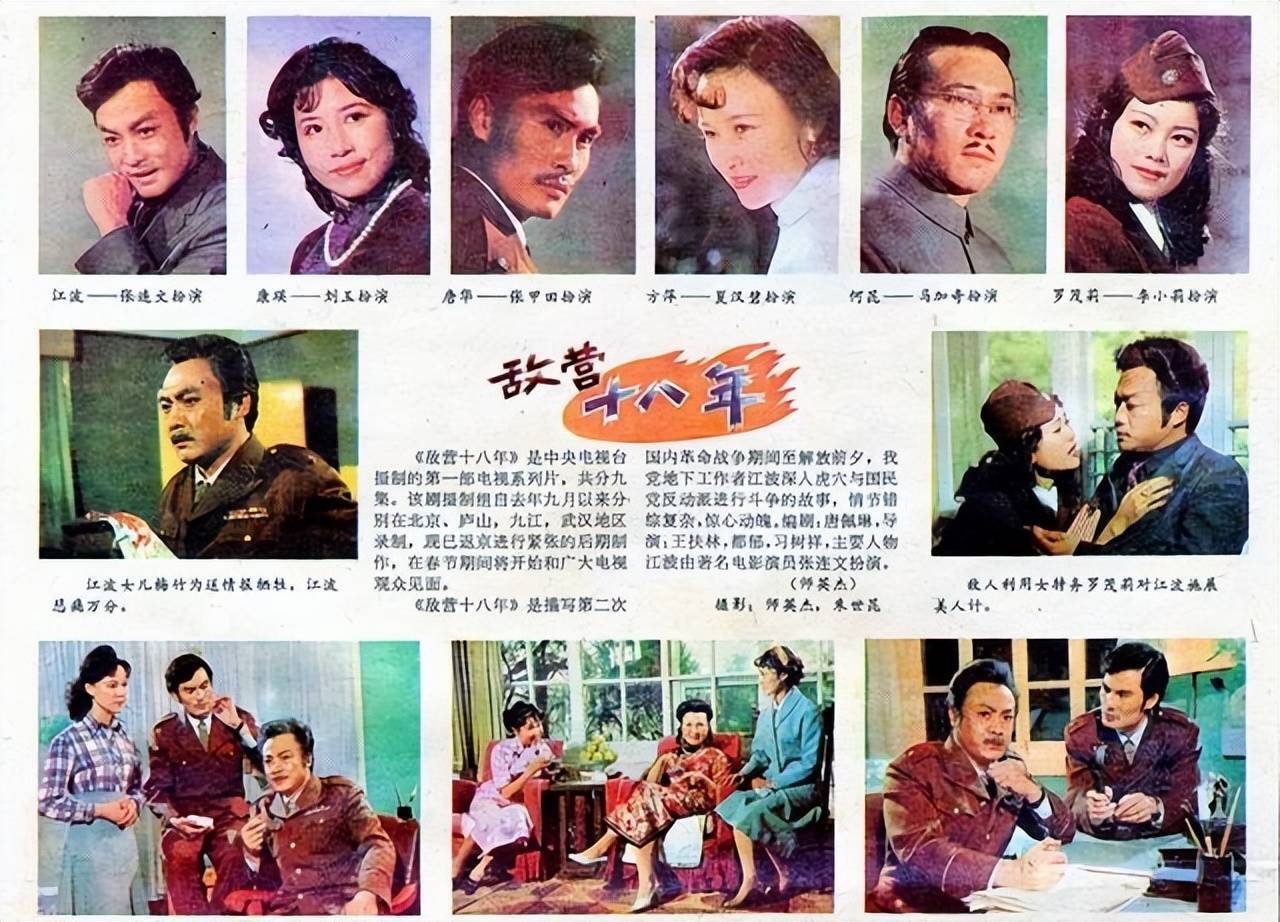

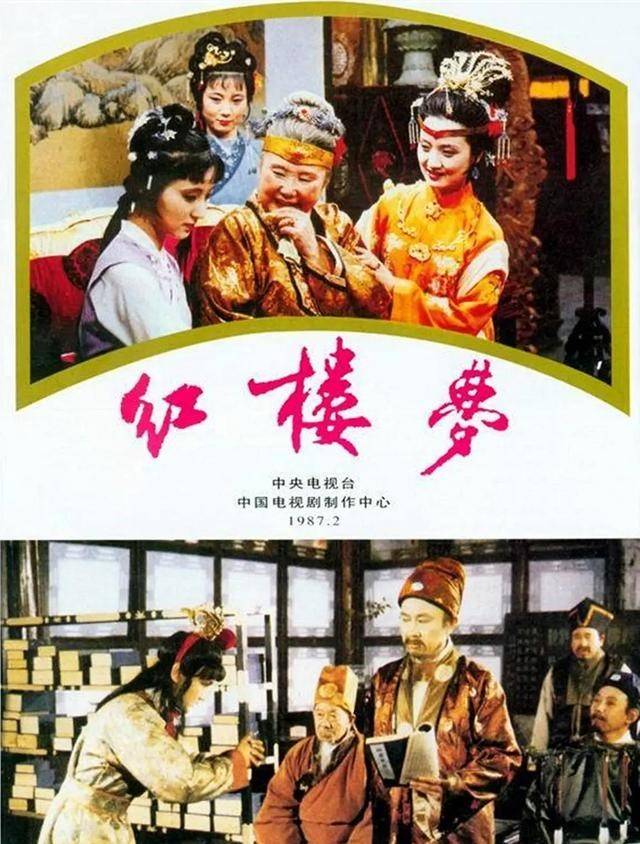

1980年,当敌营十八年因经费短缺闹出"两条裤子轮换穿"的窘境时,王扶林心中已酝酿着更宏伟的蓝图。为争取红楼梦拍摄权,他通过岳父王芸生联系红学泰斗吴世昌,最终在曹禺、沈从文等大家支持下,开启了这场历时五年的文化苦旅。

在黄山开机仪式上,面对北影厂2000万投资的电影版竞争,手握680万经费的王扶林选择用匠心对抗资本。从全国海选演员到建造大观园实景,从服饰纹样到器皿考据,他带领团队完成了这项"不可能的任务"。1987年剧集播出时万人空巷的盛况,印证了这份坚持的价值。

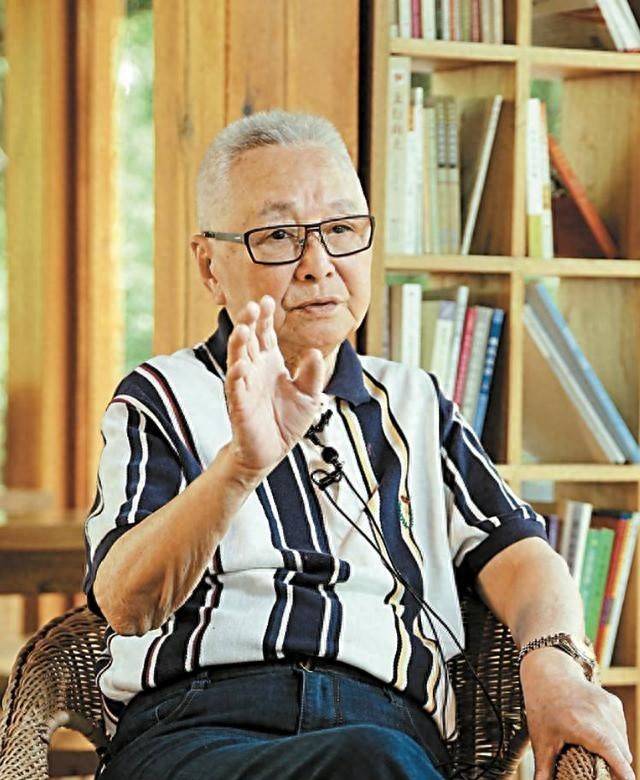

1990年筹拍三国演义时,面对各方对唐国强的质疑,王扶林力排众议:"我要的诸葛亮,必须兼具书卷气与英气。"四年后,当84集史诗以46.7%的收视率收官时,中国电视剧的艺术标杆再次被刷新。

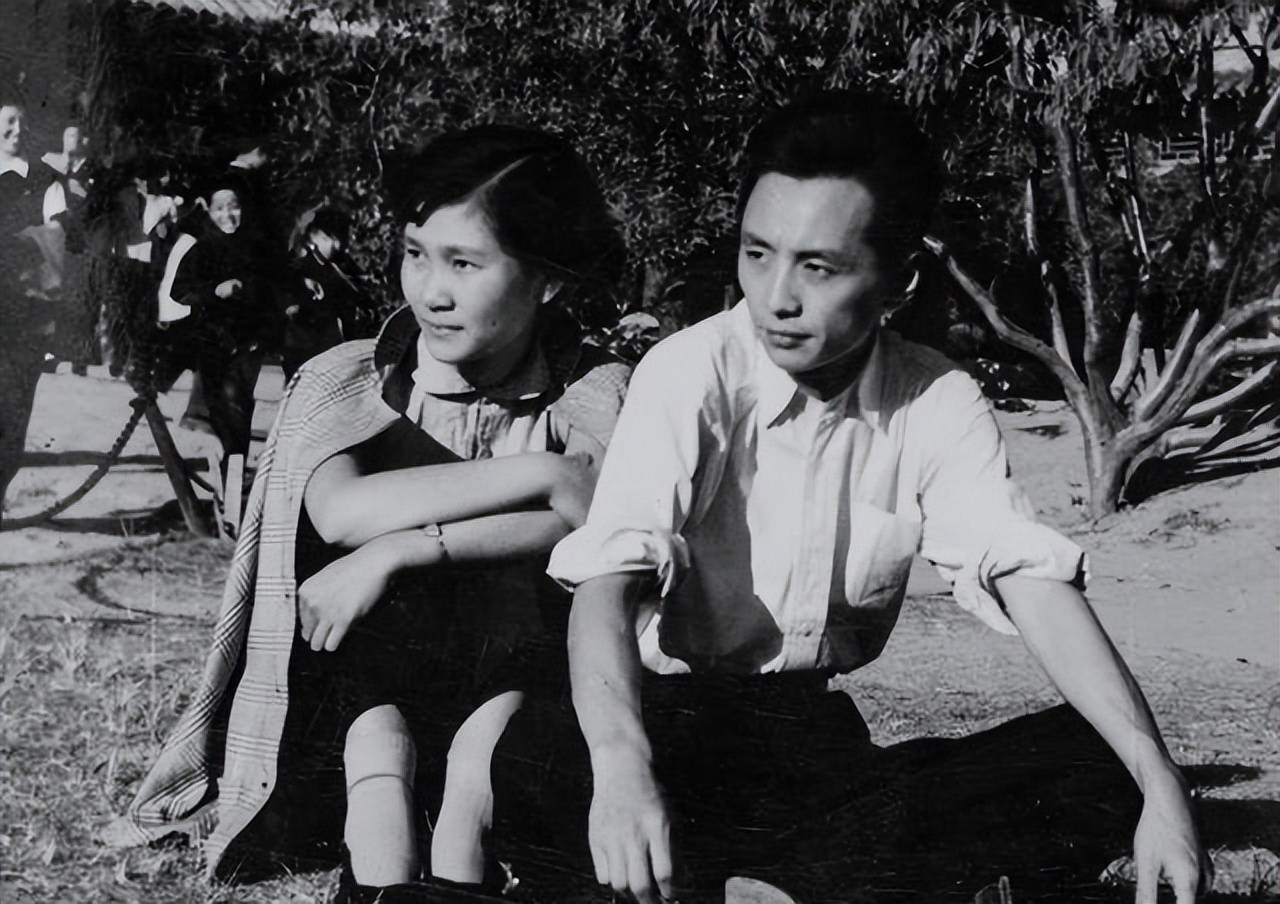

四、琴瑟和鸣与白首之约

在事业辉煌的背后,王扶林与妻子王芝芙的爱情故事同样动人。这位出身报业世家的音乐编辑,不仅是生活伴侣,更是艺术知音。1985年她执导广播版红楼梦时,夫妻二人常常挑灯夜话,探讨人物塑造。1988年冬,55岁的王芝芙猝然离世,留给丈夫无尽的思念。此后三十六载春秋,这位导演始终守着"曾经沧海难为水"的承诺,在儿子王小京的陪伴下续写着深情。

五、艺术血脉的当代延续

北大毕业的王小京放弃心理学教职投身影视,在我爱我家的片场找到了人生方向。他与英达创立的英氏影视,成为情景喜剧的金字招牌。每当红楼梦剧组重聚,看着欧阳奋强、邓婕等演员与父亲叙旧时,这位总摄影师总会想起母亲生前的话:"艺术的生命,在于代代相传。"

从广播站的朗读声到摄影机的运转声,从黄浦江畔的懵懂少年到中国电视剧的奠基人,王扶林用89载光阴诠释了何为艺术坚守。当新一代观众仍在弹幕里讨论"林妹妹"的一颦一笑时,这位老人用一生证明:真正的经典,经得起任何时代的凝视。

发表评论 评论 (4 个评论)