这些形象构成了一幅宗教异化的浮世绘:当神圣的宗教外衣遭遇世俗欲望,当清规戒律碰撞人性弱点,所谓的修行之地便成了欲望的温床。这些"出家人"的堕落轨迹,恰如一面照妖镜,映照出世俗社会光鲜外表下的肮脏内核。

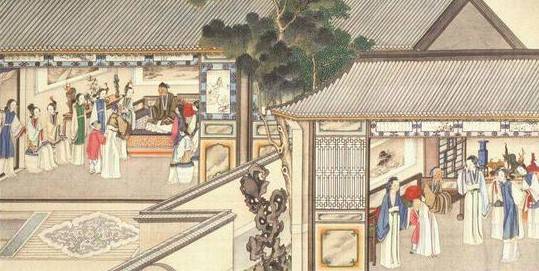

张道士是《红楼梦》中宗教界趋炎附势的代表人物。这位"荣国公的替身"、"当今封的大幻真人",深谙人情世故之道。

在贾母面前,他极尽谄媚之能事。

当宝玉问他有没有疗妒方时,【便笑着悄悄的说道:“我可猜着了!想是二爷如今有了房中的事情,要滋助的药,可是不是?”】可见他心里的龌龊。

他在豪门贵族中兜售膏药赚钱。

这种将宗教身份作为谋取私利工具的行为,彻底暴露了宗教神圣性的虚假面具。

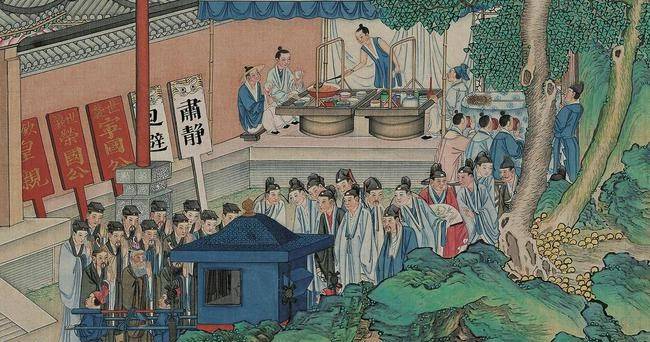

《红楼梦》第七十七回中,水月庵的智通与地藏庵的圆心两位尼姑,以"度化"为名,行"拐骗"之实,将芳官、蕊官、藕官三个戏班女孩带离贾府,表面上是让她们"出家修来世",实则是拐带人口,为己所用。

这一情节看似平淡,实则暗藏曹雪芹对封建社会宗教腐败的深刻批判——当袈裟道袍披在骗子身上,佛门净地就成了拐卖人口的温床。

1."善念"背后的罪恶:尼姑的拐骗话术。

智通与圆心深谙心理操控之术,她们的"度化"话术堪称经典骗局:

道德绑架:"太太好善""佛法平等"——将王夫人的善心扭曲为"不放人即是作恶"。

虚假承诺:"出家修来世""超脱轮回"——用虚无的宗教愿景诱骗涉世未深的少女。

情感操控:"既经富贵,又想风流行次"——暗示女孩们在贾府是"堕落",出家才是"救赎"。

这些话术精准击中了王夫人的心理弱点:她既想积德行善,又厌烦麻烦,最终"慈悲"地同意了这场骗局。

2.被拐者的悲剧:从戏子到"免费劳动力"。

芳官三人的"出家"本质是一场人口贩卖:

身份转换:从贾府戏班女孩(虽卑微但有人身保障)变成尼姑庵的"免费使唤丫头"。

未来绝望:智通与圆心拐她们的真实目的,是填补庵堂劳力缺口("作活使唤"),她们将终身被困在青灯古佛旁,沦为宗教剥削的牺牲品。

她们离了狼窝又跳进了火坑。

3.王夫人的"好善"与社会的纵容。

王夫人的轻信并非偶然,而是整个社会对宗教骗局麻木的缩影:

宗教特权:尼姑凭借"佛门"身份获得信任,无人核查其真实目的。

法律空白:拐带人口在当时缺乏有效监管,尤其是以"出家"为名的案件。

阶级冷漠:贾府忙于应对迎春婚事、探春婚约等"大事",三个戏子的去向无人深究。

曹雪芹通过这一情节尖锐指出:当社会将"善"等同于"不追问",罪恶便披着袈裟横行。

《红楼梦》的伟大之处,在于它早两百年前就撕开了这类骗局的本质——真正的恶,往往藏在最堂皇的名义之下。

芳官三人的"出家",是《红楼梦》中最令人心碎的情节之一。她们以为找到了避难所,却不知自己从贾府的"戏子"变成了尼姑庵的"奴婢"。

曹雪芹用这个故事告诉我们:比骗子更可怕的,是社会对骗局的纵容;比悲剧更可悲的,是受害者连喊冤的机会都没有。

如今重读这段文字,仍能感受到曹雪芹笔下的寒意——有些骗局,穿越百年依然鲜活。

发表评论 评论 (2 个评论)