《张东才为天津获得了第一个国家级“珍品奖”》

中国工艺美术大师张东才

【津派玉雕】(第十集)

《张东才为天津获得了第一个国家级“珍品奖”》

——记津派玉雕代表人物中国工艺美术大师张东才

王 佩 翔

津门玉文化专家王金厚先生,曾在他的津派玉雕专著《琢磨》中指出:“玉雕派别的提出要有一定的要求和根据,总结起来大致有以下几个方面:有历史的渊源;有产生派别的创始人群及代表人物;能够被玉雕界充分认可;在艺术特点和雕刻技艺方面有着独特的风格并得以传承”。同时他又说:“津派玉雕一直有着鲜活的生命力,其主要原因是每个时代都涌现出一大批优秀的玉雕人才,他们是每个时期的代表人物。正是从他们手中雕琢出的精美玉雕作品,把津派玉雕推向新的高度。” 提到“代表人物”,津门早期能够引起业界关注并显现出独特风格的艺术群体,还得是新中国建立以后成长起来的年轻一代。他们便是天津特种工艺品厂的骨干力量,也就是后来的工艺美术大师级的琢玉之人!

本集所要介绍的代表性人物张东才就是他们中的一员。张东才,1942年出生在河北省枣强县一个农民家庭。由于幼时家境并不宽裕,又没有较多的学习机会,所以他很小就离开家乡,来到天津找活谋生。为糊口,他起初投身于一家私人作坊,从打杂补缺做起,逐渐摸索些小件小活儿。别看他文化程度不高,但他聪颖好学,又善于钻研。在不太长的时间内就学习掌握了绘制画稿和雕刻的基本技巧和相关的知识。随着技术的进步他对玉石雕刻产生了越来越浓的兴趣,竟然有了以此为业的志向。1958年1月,在国家推进合作化道路的进程中,当时的天津手工业局组建起天津第一玉器生产合作社,建社后即扩大生产规模,招收技术工人。张东才冾好赶上了这个机会进入了正式的玉雕行业的大门。

进了天津玉雕行的张东才是幸运的。转年,天津第一玉器生产合作社再次扩展,更名为天津市特种工艺品厂。厂里除了生产玉雕之外还增加了牙雕和木雕,而玉雕的生产能力及规模是三雕中最强的。当时近四百名玉雕工人同在一个单位制作玉器,在天津的玉雕发展史上可谓是空前的了。在此大背景下,张东才和所有的职工一样,精神振奋,激情澎湃,立志要制作出更多更好的玉雕产品,为行业争光,为国家创汇。

当年张东才被招进第一玉器生产合作社时,先后跟随由北京玉器厂调来的老艺人郑万岭、李和庭学习玉雕人物设计制作。4年后,他学徒出师 开始带徒弟,并成为玉雕车间人物组的设计员,独立设计玉雕人物类产品。

张东才和师傅郑万岭合影留念(右一 张东才 右三 郑万岭)

彼时的人物玉雕产品多为传统题材的古代仕女及佛像立人儿,由于大多数造型呈站立状态,且形体收拢 而修长,被俗称为“棍子人”,从内容到形式都给人以单调、板滞 和程式化的感觉。张东才认为,这样的人物形象缺乏生动性和时代感,所以很难表达出玉雕人物丰富的优美姿态和动人的情感,从而制约着天津玉雕艺术的发展。回顾往昔,他曾在师傅的指导下勤学苦练,白天学习雕刻,手不离水、身不离櫈。晚上练习画稿,眼不离稿、笔不离手。学习和工作条件虽差却热情不减,斗志不衰,为的就是传承与发展。然而,传承中必须有发展,技术上的发散,创意上的抒展,才是玉雕艺术进步与出新的希望所在。故在此后的雕琢创作中张东才也努力让人物题材的构思得以变化,让“棍子人”的肢体抒展开来。

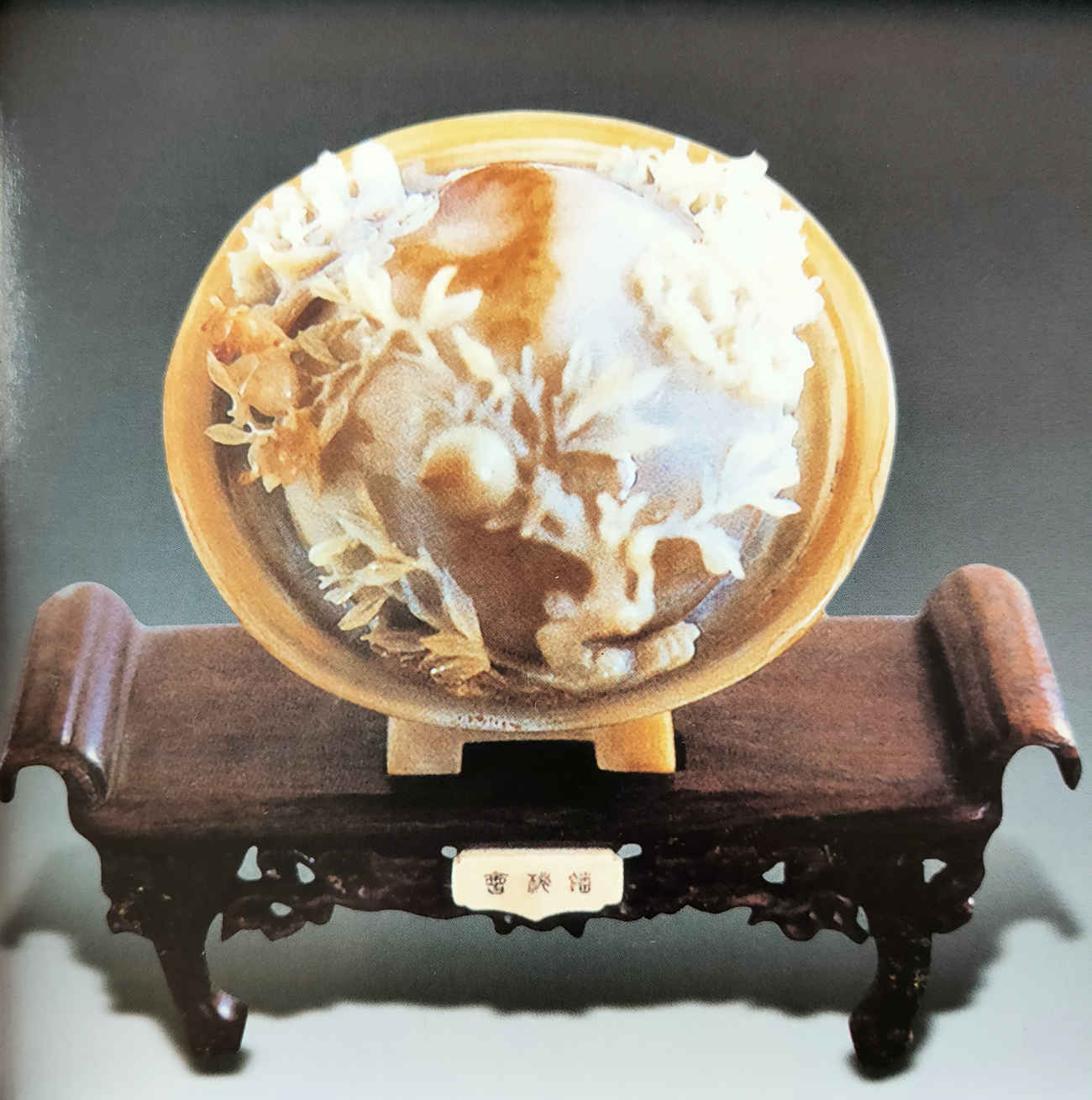

张东才早期玉雕作品《送子观音》白玉

自1962年起,张东才担任了厂里玉雕人物车间的设计员,开始了他艺术创作的放飞阶段,他以中国传统的神话和历史人物故事为题材,创作了一系列的玉雕人物艺术作品。其作品立意新颖,构图多变,雕工精细,受到外贸部门及国外巿场的好评和青睐。1975年由他设计制作的俏色玛瑙《钟馗捉鬼》,在国内八个地区、三十多个单位参加的天津口岸玉雕作品评比中获得第一名。在20世纪80年代,他又接连设计了《萧何月下追韩信》、《石壕吏》、《三顾茅庐》、《大珠小珠落玉盘》等玛瑙雕刻的作品,皆无一例外地成为玉雕人物精品佳作!其中,在1983年设计的水胆玛瑙《蟠桃会》还荣获了中国工艺美术百花奖的珍品(金杯)奖,为天津市特种工艺品厂夺得了第一个“珍品奖”。根据中国工艺美术百花奖评委会对于“珍品奖”的定义来解释,“珍品”是独一无二,不可多得的珍贵艺术品。水胆玛瑙《蟠桃会》也是津派玉雕的代表作之一,张东才首先为天津争得了最高荣誉。此后他设计的珊瑚《悟空出世》,1985年又获得中国工艺美术百花奖的创作设计奖。

张东才的《蟠桃会》水胆玛瑙 荣获中国工艺美术百花奖“珍品奖”

张东才的《悟空出世》珊瑚 荣获中国工艺美术百花奖优秀奖

张东才设计的玉雕图稿

由于在专业上的业绩突出和进一步提高业务水平,张东才被厂领导保送到天津美术学院培训2年。之后,由于工作的需要,1986年,上级领导把张东才调到天津工艺美术研究所担任副所长一职。其间他收集了大量的绘画资料和艺术理论素材,撰写了20余篇专业论文。1988年4月被轻工业部授予“中国工艺美术大师”称号。不幸的是 他于1995年过早的逝世,离开了他深爱的玉雕事业。

张东才是由农村走入玉雕行业的普通农民。凭借着他求学若渴的热情和机灵智慧的悟性,快速且熟练地掌握了琢玉技能和绘画的基本功。刻苦努力地按照师傅传授的技术要领把握标准、调整方法。同时把自己学到和领会的技巧与道理,乃至自己的经验体会,一并传授给他的徒弟们。把“量料取材”“因材施艺”的设计经典和“自画自作”的“天津特艺”技能传承于后人。这是“津派玉雕”的特质所在。张东才的玉雕人物作品,多以古代仕女为主题,他塑造的仕女人物大多都表现出温良柔和的性格。所刻画的玉雕淑女中大体有两种表现情态,一是那种悠闲、恬静型,其动态和表情活泼灵动,俏皮而稳重;另一种则是孤寂、忧伤型的,其姿态与面容抑郁寡欢,却楚楚动人。但两者都能给受众以妙趣横生和韵味充盈的美感。 他在其他玉雕人物的设计创作中也是能有独到的构思和多变的表现手法。关键在于他学到了一手坚实的绘画技能,并能将传统的线描气韵和造型技巧完美灌注于玉石之上,并形成了一种创作风格。

上世纪六十年代人物车间的同龄设计人员观看张东才设计的玉雕作品(左 王志良 右 滕广云)

上世纪七十年代末张东才正在给徒弟们传授技艺(右起第三人张东才)

天津特种工艺品厂技术科长奚宝树正在和人物车间设计人员研究玉雕半成品的质量问题。(前左一张东才)

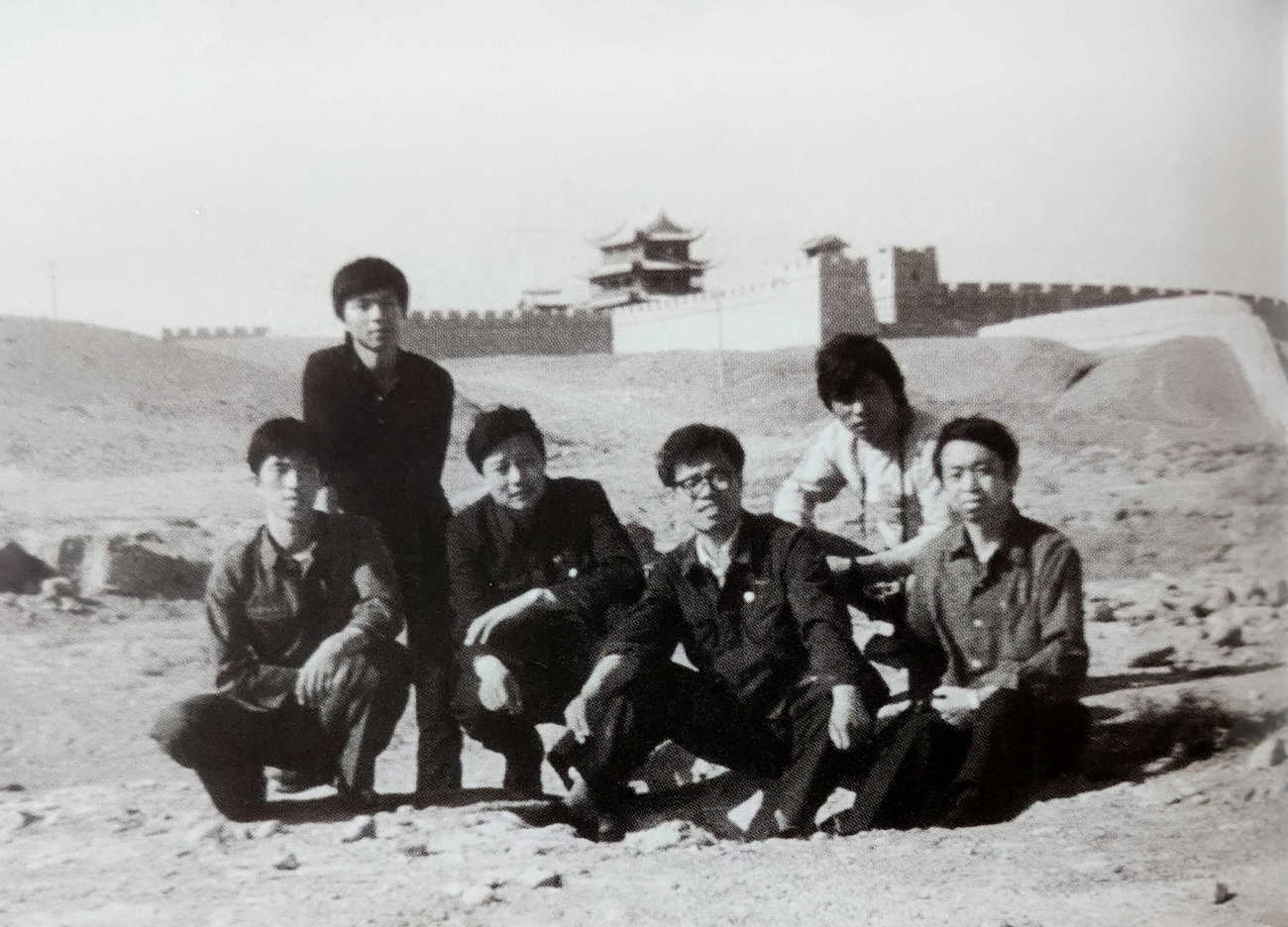

上世纪七十年代张东才同技校学生在嘉峪关合影(右起第一人张东才)

张东才在给玉雕件画活

张东才是那一代玉雕人中出类拔萃的琢玉者,也是津派玉雕的代表人物之一员。他平时注重学习,以弥补自身文化的不足;他勤于思考,以扩充自己创作思路的空间;他不断探索,在创作中求新求变,才使得玉雕人物作品逐步进展。这从一个个体也反映出“津派玉雕”发展与形成的一个侧面。

天津文学艺术网 高蕴辉 报道

发表评论 评论 (2 个评论)