你见过孔子「直播」吗?

@混饭达人 就想过这个问题,如果孔子在直播,他会说什么?

于是,在《孔子直播破大防,被误解直呼太冤》中,@混饭达人 cosplay成“孔子”,上演了孔子开直播的场景,弹幕内容正是模拟真实网友的提问。

视频中,@混饭达人 身着朴素汉服,脸上画着胡须,第一人称直播。他主动打假有关自己与男子、子路关系的谣言,回答诸如“你提出有教无类,为什么还要收腊肉作学费?”等问题,单条视频获得了57.8万点赞。

图片源自抖音

不仅如此,最近抖音上还有许多创作者正在用创新形式解读文化历史。

@米三汉 在岳阳楼前,通过范仲淹的一生,深挖“不以物喜,不以己悲”的哲学内核;@玄九尘 深入武当山中,从石碑画作中寻找历史的证据……他们正在把文化IP变成了可触摸的历史,让更多年轻人触达到中国各地的人文底蕴。

如今,我们该如何理解人文历史与文旅的深层联结?

你或许见过,年轻人会为一场演唱会奔赴一座城,一场乡村足球赛拉动一座偏远小城,一款游戏场景带火现实景区。

人们对旅行的期待,早已不止于看景,更在如何深入当地文化。然而,那些藏着独特文化宝藏的小众城市,却因缺少传播渠道鲜少被看见,如何被它们走进更多人的视野?

抖音创作者给出了答案,《郑和“吓”西洋》视频中,@长欢与大头 站在仿古帆船上,以vlog形式讲述了郑和从刘家港起远航的故事。

视频中,郑和满口的“兄弟们”十分口语化,配合与船上水手、锦衣卫的互动,书本上有关郑和下西洋被生活化地演绎。这种形式让网友充满新鲜感:“第一次觉得郑和不是课本里的符号”“原来太仓还有郑和宝船”。

图片源自抖音

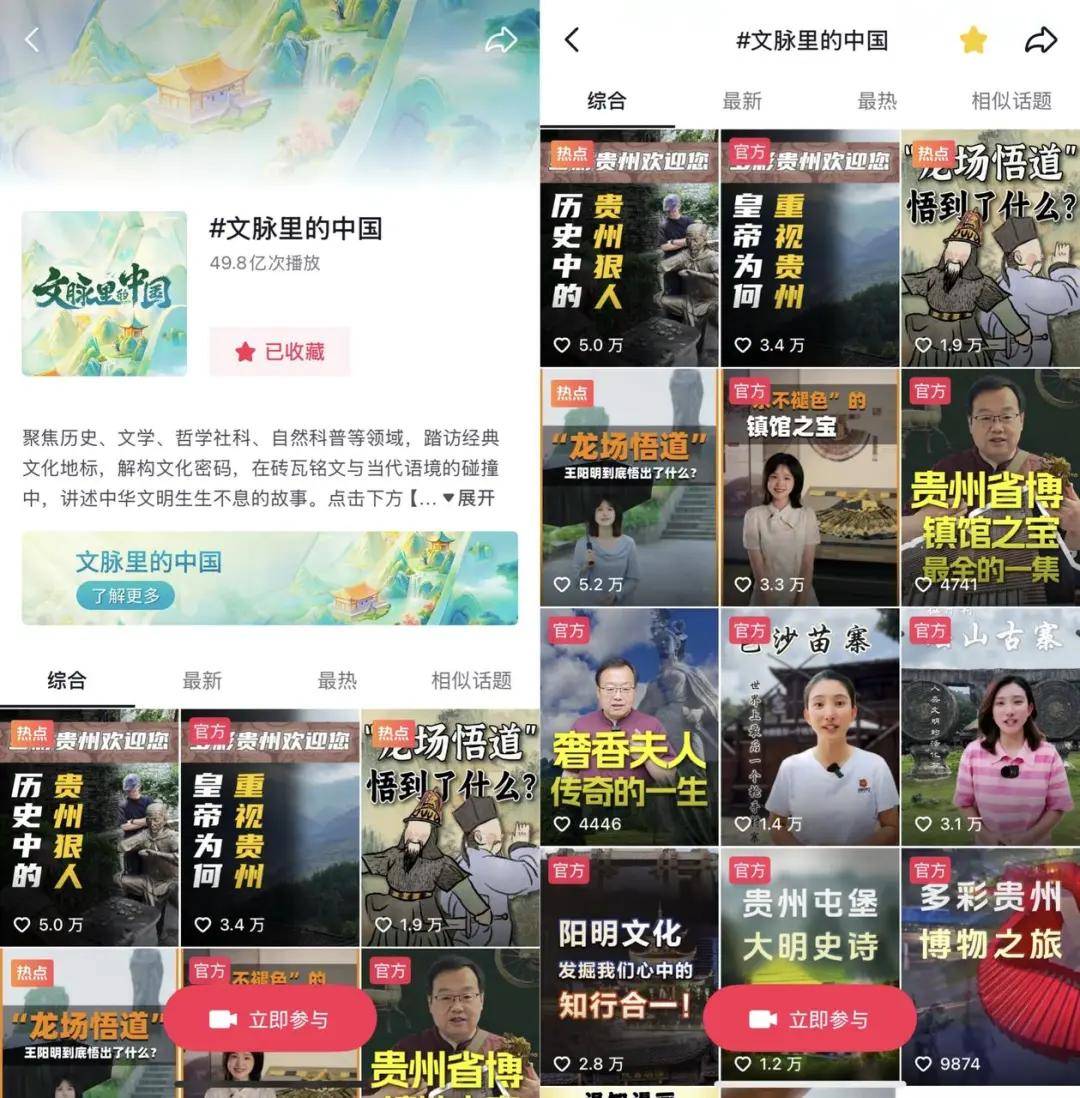

「克劳锐」观察到,在抖音「文脉里的中国」IP活动中,山东省、贵州省等各地文旅正在合作抖音创作者策划定制化内容。

图片源自抖音

冷门历史被创作者讲成了生动的故事,抖音创作者们正在用年轻人最熟悉的方式,探索历史人物背后的故事,更在无形中成为二三线及小众城市的 “文化传声筒”。

当孔子以“直播”形式辟谣,当郑和以“vlog”形式与用户对话,这不仅是一次历史人物的趣味演绎,更是城市文化出圈的“放大器”,让城市的文化价值被更多人看见。

图片源自抖音

创作者的带动下,越来越多网友感受到孔子的处世之道,了解了郑和下西洋的意义,进而关注历史发生地。

值得注意的是,虽然@混饭达人、@长欢与大头 的视频风格十分“抽象”,但他们对于视频中的史实问题一直都十分严谨。

例如@混饭达人 花费大量时间在史书阅读上,在相关剧情上标注出处。@长欢与大头 则是会在视频后标注上参考文献,力图科普正史而非野史。

只有可信的文化内容,才能真正打动用户,转化为对城市的好感与向往。对于创作者来说,严谨与网感并不是反义词,历史内容的创作需要二者兼备,才能避免科普流于戏说。

若说以上创作内容是让历史“变有趣”,那么知识创作者走出镜头,走进文化地标本身实地探访,则让历史有了更真实的触感。

岳阳楼的江风里,就藏着这样一场有趣的共创。以口播为主要内容形式的@米三汉 ,罕见地来到岳阳楼前,边走边讲述范仲淹创作《岳阳楼记》的故事。

图片源自抖音

视频中,他将范仲淹一生中的跌宕起伏深度还原,将文章中的“春和景明”与范仲淹的人生顺遂对标,将诗词中“衔远山,吞长江”与从岳阳楼上俯瞰洞庭湖的景象相结合,还原庆历新政核心矛盾,补充课本未提及的历史细节。

《岳阳楼记》中“不以物喜,不以己悲”的哲学思想与范仲淹一生的起伏,获得了网友的共鸣。许多网友在视频下方,纷纷评论晒出自己不同时间游历岳阳楼的照片,并感叹:“年少时背的东西,中年才会悟,晚年才有感。”

图片源自抖音

无独有偶,在「文脉里的中国」最新一期的贵州站中,@东兴苟十三、@李右溪 、@贵州文旅 等32位创作者和贵州各地媒体,共同以贵州文化为脉络共创了一期视频,展开讲解了贵州的红色文化、阳明文化、民族文化、屯堡文化等文化。

视频中,从四渡赤水夺取一次次胜利,到开创了影响中国思想的阳明心学,再到远古时代遗址与星罗棋布的屯堡群落……贵州的故事与文化,在创作者们的讲述中变得清晰。

视频吸引了许多网友驻足,并感受到贵州文化的魅力:“贵州原来有这么多我不知道的历史”。而 32 位创作者与媒体的集体共创,如同为贵州打开了多扇 “文化窗口”,带动整个贵州的文旅认知度。

图片源自抖音

从历史挖掘到当代解读,从文化科普到亲身探访,借「文脉里的中国」契机,越来越多创作者开启户外线下栏目。

以口播为主的文化创作者@玄九尘 ,在湖北十堰武当山站一期视频中也罕见去往线下。他以第一视角展开,通过记录与武当道长的互动,实地解读武当山道教、历史、武术、建筑等多元细节,增强用户的体验感。

图片源自抖音

这种地方政府支持的沉浸式探访,不仅升级了创作者的内容维度,更让十堰武当山从“道教名山”的单一标签,变成“可体验、可感知的文化目的地”。

如果没有地方政府的支持,那些未公开的景点难以被记录,也会缺少专家的深度解读。正是地方政府、创作者、媒体的三方共振,才让这些内容兼具广度与深度,让城市文化真正“走出去”。

从唐宋到明清再到现代,时代跨越千年,物质社会飞速更新,但人类的精神困境始终如一。

古人发愁“仕路崎岖”,如今我们焦虑职场KPI;古人纠结“知己难觅”,现在我们困惑何为真爱;古人迷茫“前路何方”,当下我们也常对未来感到不确定。在这样的背景下,回望过去,寻找古人对精神困境的办法,或许是当代中国人的解题密码。

@张志浩在剥柚 就从苏东坡与曹雪芹的文字关联里,挖出了跨越时空,不同文人对于世事变迁的共同心态。

视频中,@张志浩在剥柚 从苏东坡和曹雪芹两个古代著名人物的关联入手,深度讲解《红楼梦》中对于苏东坡诗词、审美、思想的推崇,被网友称为“梦幻联动”。

他将苏东坡称为曹雪芹的「激推」,深度探讨了苏东坡对曹雪芹的诗词影响。

图片源自抖音

诗词上,《红楼梦》里,众人在咏红梅时,李纹有一句“冻脸有痕皆是血,酸心无恨亦成灰”,恰好对应了苏东坡在《定风波咏红梅》中的“好睡慵开莫厌迟,自怜冰脸不时宜”,“冻脸”与“冰脸”均描写红梅。

审美上,《红楼梦》中也处处体现着苏东坡的影子。在湘云与黛玉赏月时,提到的“有爱那山高月小的,有爱那皓月清波的”,其中山高月小就来自于苏东坡的《后赤壁赋》“山高月小,水落石出”。

在作品内涵上,《红楼梦》也与苏东坡的人生哲学一脉相承。苏东坡这一生数次被贬却仍不失生活意趣,曹雪芹经历家道中落,依旧能安贫乐道、写出名著。二者豁达人生态度,超越时代的审美意趣,也在此刻形成了传承。

两大文化IP地千丝万缕,让网友们得以更深度的了解苏东坡思想的超越性,“原来苏东坡和曹雪芹还有这样的联系,以前看书都没注意到”、“这种解读,太细节”。

挖掘文字共鸣的背后是心境的相通,@张志浩在剥柚 参加的三苏祠的直播,则把这种挖掘做到了极致。

通过“roomtour苏东坡的家”、“三苏祠读粉丝来信”、“重走东坡六城足迹”等场景,直播在食物、住所等方面深度讨论了苏东坡与三苏祠,深度的信息量、趣味的形式吸引了大量网友驻足,直播间曝光超3000万。

图片源自抖音

其实,普通人对历史人物的好奇,从来不只是“做了什么”,而是如何在古人的故事中找到现实生活的解法。

而「文脉里的中国」最打动人的,就是让创作者把这种好奇变成了相通的心境,让苏东坡的诗词文章,不再是课本里的标签,而是能落在我们日常里的慰藉。

更重要的是,这种精神共鸣,也让网友对苏东坡的“人生轨迹地”产生向往——从四川眉山的三苏祠,到他被贬过的黄州、惠州,这些城市因创作者的内容,多了一层“精神打卡地”的属性,进一步激活了地方文旅的深度价值。

从@混饭达人 的孔子直播,到@米三汉 的岳阳楼解读,再到@张志浩在剥柚 的苏东坡与《红楼梦》,抖音知识的创作者们,正在用文化IP唤醒用户记忆,用年轻化视角实现内容破圈。

对于中国地方城市而言,文化资源从来不稀缺,而是缺少让年轻人看到的渠道,而抖音创作者恰好填补了这一空白。

借助「文脉的中国」IP的影响力,依托抖音创作者“文化摆渡人”的角色,每一段历史文化都有了更年轻的打开方式,更多人感受到了千年传统文化的魅力。

这种存在不仅让用户轻松获取知识,更激发了他们对城市文化的探索欲,为地方文旅埋下“火种”。

发表评论 评论 (3 个评论)