相声界的江湖,讲究的就是“师承”。

1953年初春,寒气依旧笼罩天津的街头,一座看似普通的房子里,聚集了京津两地的几乎所有相声大师。台上,张寿臣严肃的面容一眼扫过全场,他的话语沉稳有力:“从今天开始,相声的门户必须清清楚楚!”

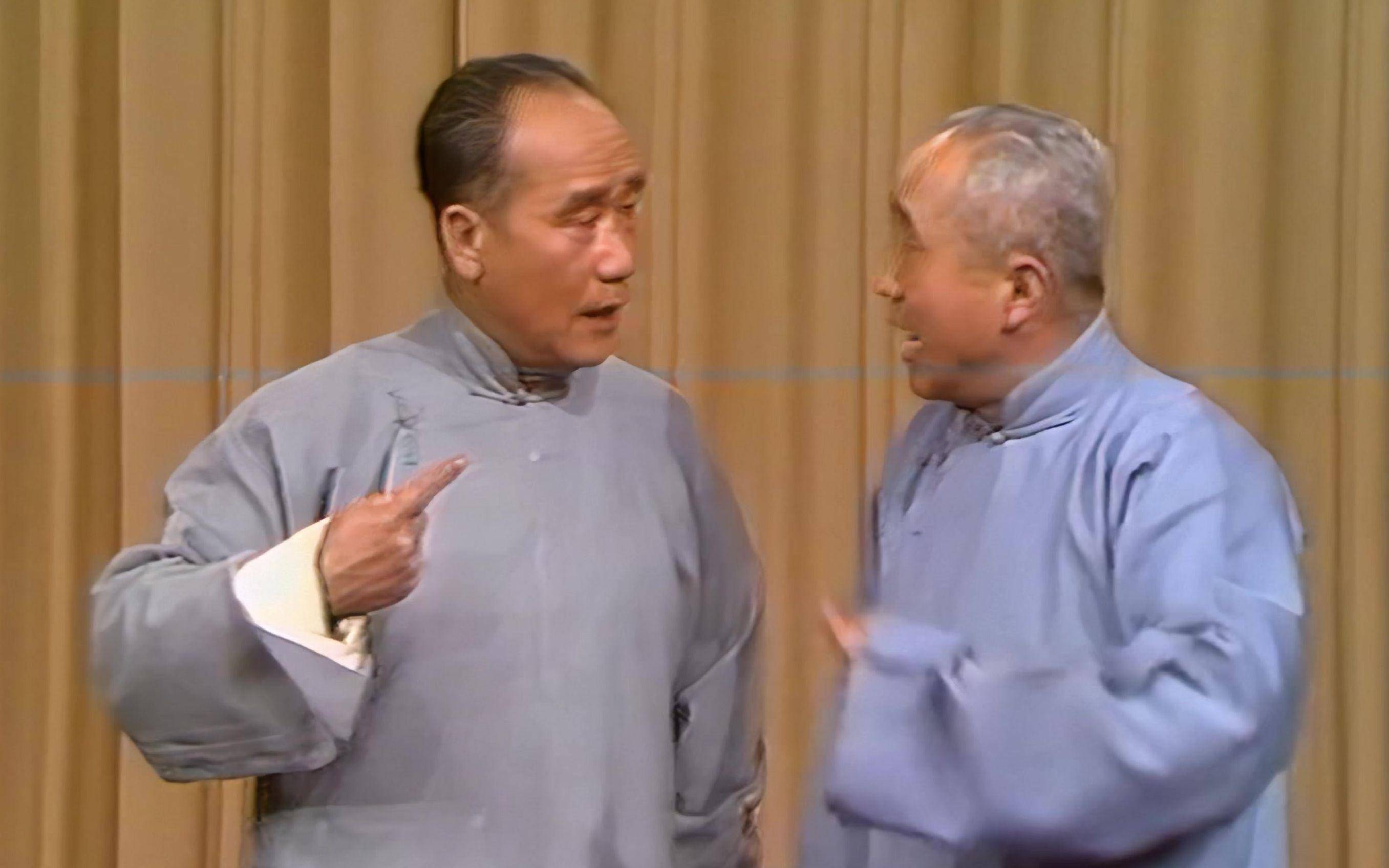

他便是被称为“相声总掌门”的张寿臣,那个时代相声界第五代“寿”字辈的门长。坐在台下的四位“寿”字辈元老——张寿臣、常连安、马三立、郭荣启,是相声界的顶尖人物,后排站着的则是众多“宝”字辈、“文”字辈的弟子们,个个屏息凝神,等待着这场决定未来的会议。

这场会议的决议,将彻底改写相声的历史格局,确定未来七十年的传承体系。而在这座会议室的门外,新时代的曙光正渐渐照进这个曾经只能在天桥地摊上混迹的行业。

**混乱的江湖:战国时期的相声世界**

在解放前,整个相声界一片混乱。相声演员为了生计四处奔波,师承体系几乎形同虚设。许多人既讲相声,又表演评书;有的自封相声传人,却从未正式拜师;甚至还有些演员随意改动辈分,自己叫“祖师爷”。

其中,张杰尧便是一个典型的例子。他声称自己是高闻元的弟子,但事实上他们仅仅是“口盟”,并没有正式拜师。而为了让张寿臣承认他的“德”字辈辈分,他竟然更名为“张稽祖”,以自封“相声界的祖宗”。这种挑战直接让张寿臣将他戏称为“傻大爷”。

与此同时,评书与相声的界限也越来越模糊,艺人们“两门抱”的现象比比皆是。谢派单弦的谢芮芝本是单弦艺人,却因为与李德钖关系密切,被收为代拉师弟,这种跨界现象一方面丰富了表演形式,另一方面也让师承关系变得更加混乱。

乱象丛生,艺人们各自为政,江湖秩序日益混乱。战争年代,张寿臣虽然身为“总门长”,却也无力整顿这一切。相声界急需一场彻底的清理,重新理顺每一个艺人的师承关系。

**铁腕治理:张寿臣的霸气手段**

那么,张寿臣是谁?这位生于1899年的相声大师,12岁便拜入焦德海门下,成为“寿”字辈的第一人。凭借天赋与努力,张寿臣早早成名,20年代与“万人迷”李德钖合作,曾风靡一时。

在相声的江湖中,张寿臣有着无可撼动的地位。即使是德字辈的前辈,见了他也得低三分。张寿臣处理行业事务铁面无私,连“代拉师弟”的问题,他也能一句话定生死——他收常宝堃为徒时,直接把常宝堃的父亲常连安收为代拉师弟,而当时焦德海尚在人世。

1949年后,社会逐渐稳定,张寿臣决心清理混乱的相声门户。1953年,他召集京津两地的相声精英聚集天津,准备重定江湖秩序。凭借着威望,这场大会,几乎没人敢缺席。

在这场会议上,四位“寿”字辈元老代表了相声界的至高权威,而站在后排的“宝”字辈、文字辈弟子们,个个如临大敌,等待着自己的命运如何改变。

**一纸令下,命运逆转**

会议气氛紧张,张寿臣开门见山:“从今天起,相声的门派必须清晰。”他的第一项决策,便是处理张杰尧的问题,宣布将其和韩子康开除门户,列为“海清”(没有师承关系的人)。同时,张杰尧的徒弟班德贵被划归马三立门下。

这一决定意义重大。被列为“海清”的艺人,意味着他们在相声界将没有立足之地;而班德贵则因祸得福,成为马三立的得意门生。师承关系的厘清,直接决定了每一位艺人的未来。

此外,张寿臣还严格划分了相声与评书的界限。对于那些“两门抱”的艺人,他明确要求:“评书是评书,相声是相声,各归各门。”同时,他还大力清理那些表演低俗、内容粗俗的艺人,立场坚定:“相声是艺术,不是为了混口饭吃的。”

**三家分立:侯、马、常三大势力崛起**

这次清理门户的会议,意外地促成了相声界三大家族的崛起。侯宝林、马三立、常家这三股力量逐渐在竞争中分庭抗礼。

侯宝林当时已经是北京相声界的领军人物,会议后,他发起了“相声改进小组”,努力更新相声的内容,摒弃旧段子,创造新作品,使相声真正登上了大雅之堂。他还鼓励同行加强自我提升,每天花一小时扫盲学习,彻底摆脱了“低级趣味”的标签。

常家则因张寿臣的特别关照而稳固了地位。常连安是张寿臣的代拉师弟,而常宝堃更是他的得意弟子。常宝堃在朝鲜战场英勇牺牲后,常家更是享受到了无上的荣光。

马三立作为相声世家出身,加入天津市曲艺团后,创作了经典段子《买猴儿》,其中的“马大哈”形象成为一代人的记忆。张寿臣去世后,马三立成为天津相声界的最高权威,他的马派相声风格逐渐形成:内紧外松、表演细腻、含蓄隽永。

**从街头到舞台:相声的重生**

1953年的相声门户清理,为这一艺术形式的变革扫清了障碍。但相声的真正重生,还需要内容上的创新。解放前,相声因为其低俗的形象,被视作“低级趣味”。然而,1949年底,随着相声的转型,它面临生死存亡的危机。老段子已经不能吸引新观众,甚至在舞台上常被轰下去。

转折点出现在侯宝林等人拜访老舍之后。老舍鼓励他们:“去掉那些脏话和废话,加入新的内容和知识,既有教育意义,又能带来笑点。”他亲自改编了《绕口令》等传统段子,加入新词,如“共产主义我正学习”等,使得相声逐渐融入了时代的气息。

1952年,北京市曲艺工作团成立,专门培养有文化的年轻演员,开展相声改编,参与政府宣传等活动。到1954年,相声终于从“下九流”升华为“人民艺术”。曾在天桥上表演的艺人,如今站上了更广阔的舞台;那些曾被禁听的段子,成为了大众喜爱的艺术形式。

1953年,那个改变相声命运的会议结束,标志着相声艺术的传承路已经变得清晰,走向了更为光辉的未来。

发表评论 评论 (4 个评论)