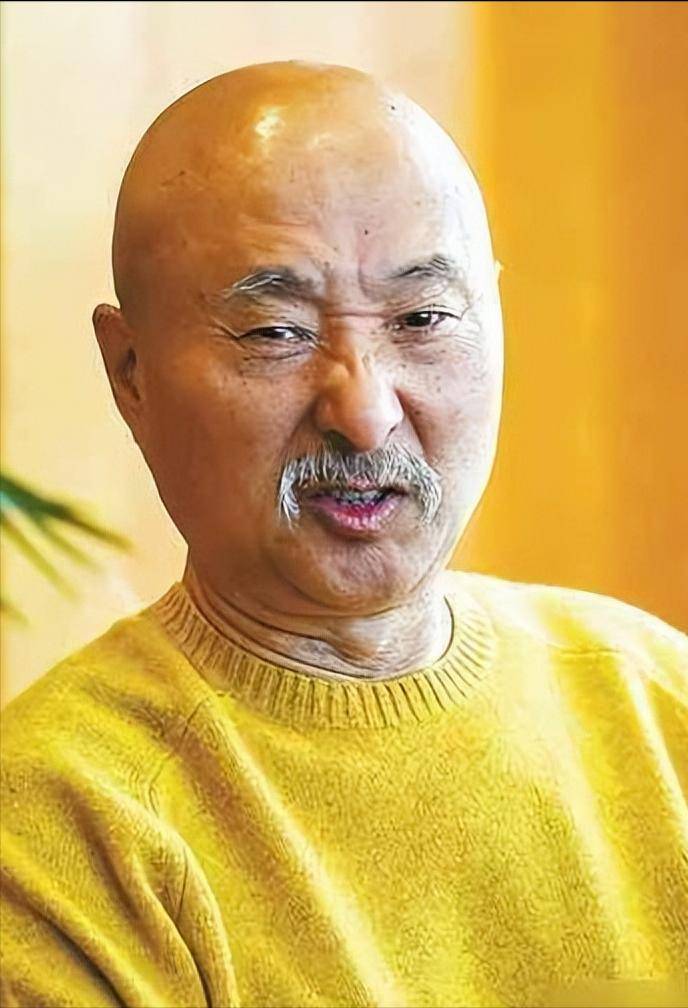

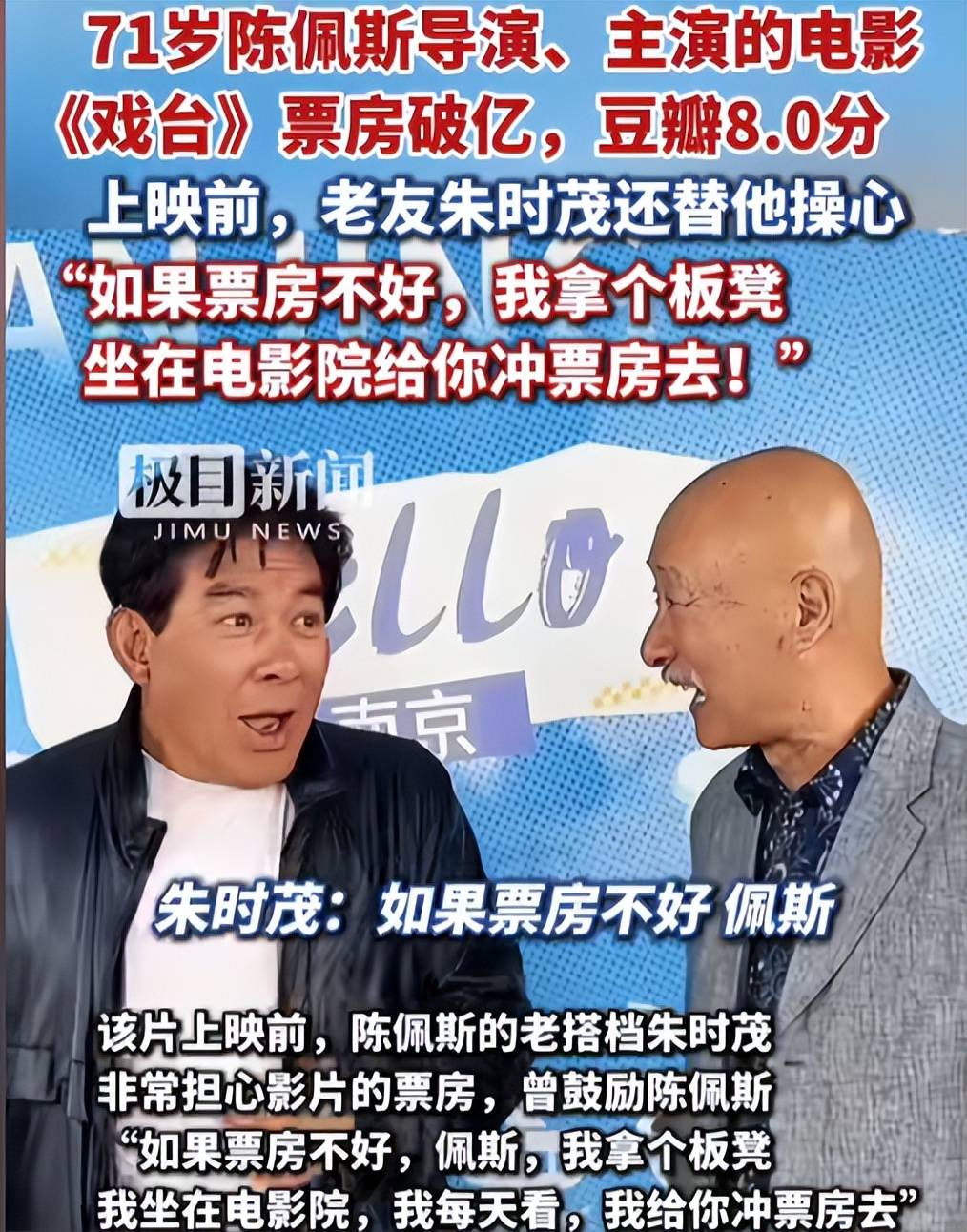

上映仅七天,影片票房即突破两亿,惊人逆转,实在令人瞩目!71岁的陈佩斯用其力作《戏台》狠狠回击了那些曾对他心存疑虑的人们。正如他所说:“在历史长河中,决不会消失的,始终是执着于艺术的那个人。”这一战役,陈佩斯获胜得毫不含糊!

然而,许多人并未洞察,曾作为“春晚定海神针”的他,究竟付出了怎样的努力与代价,才得以走到今天的巅峰。在这一点上,前央视春晚总导演哈文的赞许之言更是响亮,清晰肯定了陈佩斯多年来对艺术的坚守。

就在《戏台》的口碑一出炉之际,观众们的评价竟然出奇一致,支持他的人绝非一人之力。有人或许误会,《戏台》的成功乃是天上掉下的馅饼,但其背后,却是一条艰难的道路。从开拍至今,每一步都充满挑战与波折。陈佩斯不仅仅是再次进军市场,还将多年来的心血与“民国戏院”题材全部押上。

早在2015年,陈佩斯第一次提出将话剧《戏台》搬上大银幕时,几乎遭遇全线否定,当时的影视圈对此几乎视为自杀式的幻想。他深知,电影市场一味追求“快”的生存法则,流量明星层出不穷,特效大片占据票房,而《戏台》则没有小生小蓝的俊美外形,也没有令人眼花缭乱的视觉效果。

投资商们则以资本的傲慢姿态对其说:“能否加入一些穿越元素?搞点奇幻情节,以吸引年轻观众的喜好。”此外,他们认为:“我们需要的是流量明星,老演员的风格与年轻受众的需求根本不相匹配。”虽然这些话并未写在剧本上,其语气已透露无遗:在他们看来,陈佩斯这样的老戏骨早已与时代脱轨,尽管电影拍出来,却注定票房惨淡。

不过,这些建议在陈佩斯这里统统遭到拒绝,他的艺术信念白璧无瑕,绝不允许自己妥协于粗制滥造的作品。他痛快表态:“不能为了迎合资本而加入花哨的现代元素!历史戏台必须真实还原时代背景,这是剧本必需具备的质感。”虽然说得坚定,但后果却是一个字:困窘。由于无人投资,他只能以房子作抵押,把自己的养老资金悉数投入《戏台》。

更大的挑战在于电影开始排片后,原定档期却恰巧与《长安的荔枝》等流量小鲜肉影片撞上,这使得《戏台》的命运更为坎坷。悠然从点映票房的26万,惨遭排片率砍至可怜的5%。甚至有网友讽刺称这是“专属老年观众的冷门电影”,令《戏台》在上映初期一度被认为将会“惨败”。

然而,金子总会发光!在陈佩斯的不懈努力与圈内好友的助力下,影片的排片量终于逐渐上升。而后,随着票房的回暖,以及观众们对于《戏台》的一致赞誉评价,他终于为自己的电影找回了尊严。

就在电影上映几日,全网热议之时,哈文也对《戏台》表达了自己的看法,她一句“真好”迅速引发关注。所有了解二人往事的人都知,简单的两个字背后蕴含着不凡的意义!这不仅是前辈导演对艺术成果的认可,更是对陈佩斯执着追求艺术初心的一种致敬。

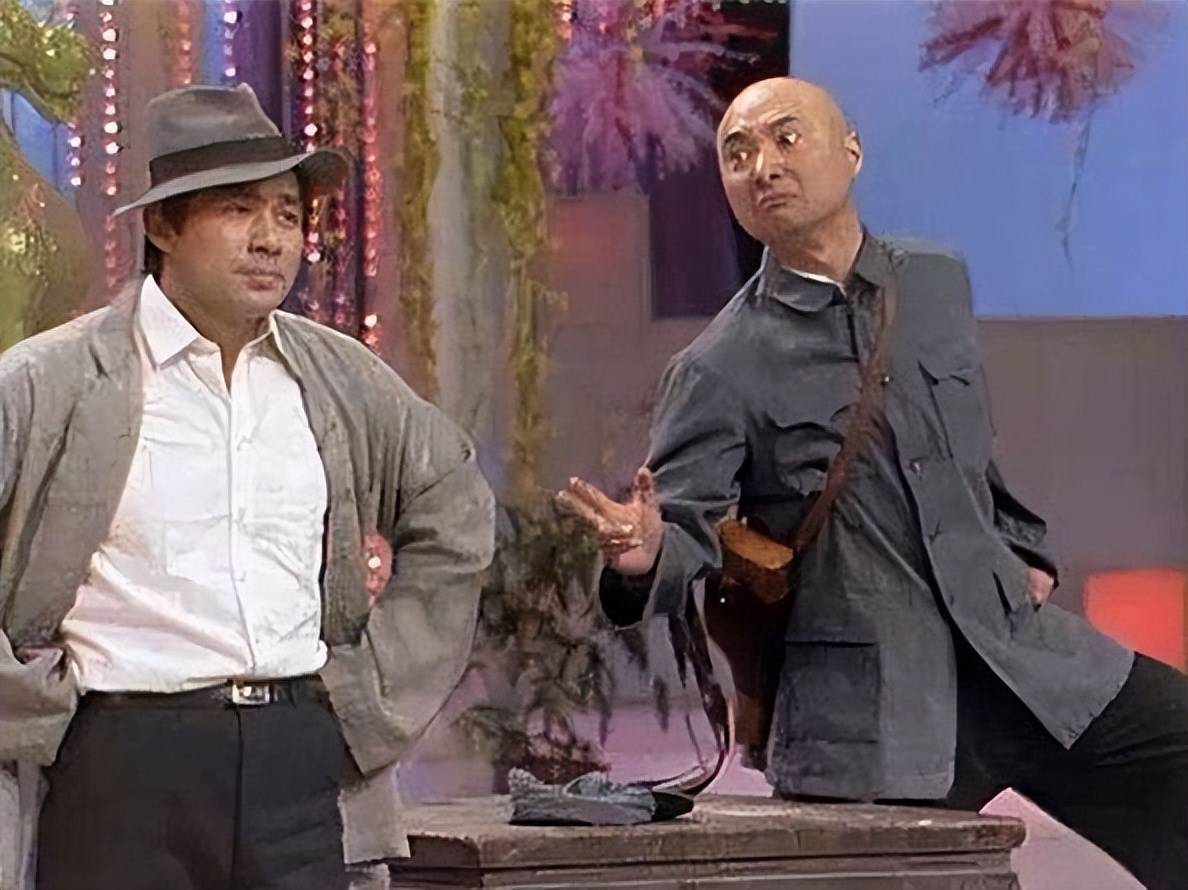

此评价,既是对《戏台》剧本经典性的承认,也是对陈佩斯自身艺术信仰的回应,甚至透露出一种“迟来的和解与尊重”。许多人或许已忘却,当年陈佩斯因央视未经许可直接将其小品制成光盘而愤而退出卡司。在九十年代,他就是小品之王,经典作品如《吃面条》和《王爷与邮差》,无一不被模仿。

面对这种无理行为,陈佩斯选择了法律手段,果断将央视告上法庭,直言对春晚的“权威垄断”发出最响亮的“NO”。最终,他顺利胜诉,然而却遭到全行业封杀,没有了电视邀约和商业支持,彻底淡出了大众视野。

当年的恩怨,时至今日,哈文等行业精英依然愿意公开赞扬陈佩斯坚守艺术初心的执着。这对于他而言,无疑是一种迟来的认可。

《戏台》的成功,不仅是陈佩斯多年来坚持不懈的自证,也重新唤醒了观众对“艺术良心”的欣赏能力。更令人振奋的是,这种迟来的赞誉和尊重,已无代际审美之隔。老观众回忆八九十年代的接地气幽默,年轻观众在崭新的电影表现中感受到深沉情感和竞争力,令《戏台》成为老少皆宜的佳作。

最终,陈佩斯在这一战役中赢得了属于自己的“最后战场”。他用不屈不挠的努力和孤注一掷,为被资本操控的电影市场树立了标杆:好作品总能找到懂得它的观众,哪怕需要一点时间。观众们对《戏台》的高评,以及哈文的力挺,标志着一次不易的胜利。

陈佩斯坚守最纯粹的初心,用“戏比天大”的信念征服了观众。这场逆袭,既是他怨气的宣泄,更是这一时代真实艺术家精神的最强音。归根结底,观众的掌声才是最持久的金杯,而陈佩斯终究用自己的方式,将这杯苦酒酿成了最醇的美酒。

信息来源:陈佩斯抖音百科,哈文个人微博账号,陈佩斯个人抖音账号

发表评论 评论 (2 个评论)