《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》

王传 著

上海三联书店

提及费孝通的学术启蒙,绕不开一位逐渐被淡忘的关键人物——俄国人类学家史禄国。这位享誉世界的通古斯研究权威,在中国度过了学术生命最旺盛的17年,一生中绝大部分著作在此出版,更直接影响了费孝通、许烺光、杨成志等一代中国学者,成为塑造中国人类学发展路径的核心纽带。

▲史禄国(Sergei Mikhailovich Shirokogorov,1887.7.2—1939.10.19)

长期以来,史禄国与他推动的人类学研究,逐渐淡出中国学术史视野。而《自由鸟与蜗牛》的出版,让史禄国从模糊的传说中走出。作为史禄国在华研究的集大成之作,这本书既勾勒出他流亡中国期间,执着坚守学术的传奇人生,梳理了这位人类学巨擘与傅斯年、顾颉刚等中外学人的交游过往,也澄清了历史误解,以中国视角构建起完整的学术拼图。

人类学家王铭铭为本书亲笔作序,可扫描二维码阅读。

绪论

史禄国(1887.7.2—1939.10.19①,俄文名Сepreй Миxaйлович Широкогоров,英文名Sergei Mikhailovich Shirokogoroff)是享誉世界的俄国人类学家,国际公认的通古斯研究权威。1887年,史氏出生于欧俄中部苏兹达尔(Suzdal)老城乃父的庄园里,在家乡接受了欧洲古典教育后,1903年前往爱沙尼亚的尤里耶夫(今塔尔图)雨果特雷夫纳中学(Hugo Treffneri Gümnaasium)学习。1906年,他离开俄国前往法国巴黎大学人类学学院(Ecole d’Anthropologie)学习,1909年回国后在圣彼得堡大学和俄国帝国科学院继续深造。1917年,史禄国被任命为俄罗斯帝国科学院民族学与民族志博物馆人类学系主任。“十月革命”爆发后,他被苏俄学界视为“反动学术权威”,被迫离开彼得格勒前往北京,约半年后回到符拉迪沃斯托克(Vladivostok,海参崴)生活4年(1918—1922),担任远东大学民族学教授。1922年,史氏被迫流亡中国,先后居住在上海、厦门、广州等地,1930年秋后移居北平(1935年7月至1936年7月赴欧洲学术休假一年),直至1939年病逝。

史氏在华期间,先是以上海为中心开展学术交流与田野调查活动,后任职于厦门大学、中山大学、中央研究院历史语言研究所(下称“史语所”)、清华大学、辅仁大学等教研机构,其在中国的田野调查足迹广涉东北、华北、华东、华南、西南等地区,研究成果赢得了伯希和(Paul Pelliot,1878—1945②)、葛学溥(Daniel H. Kulp,1888—1980)、苏柯仁(Arthur de CarleSowerby,1885—1954)、福开森(John Calvin Ferguson,1866—1945)等国际汉学权威的肯定与赞誉,且对中国学界影响至深,有台湾学者认为史氏“在中国人类学界的角色可比拟考古学界的安特生”(J.G. Andersson,1874—1960);③ 美籍人类学学者顾定国(Gregory E. Guidin)也指出,史氏是对中国“民族学界最有影响力的外国人”。④

史氏居华期间,基于田野调查成果所发表的论著,对全球人类学界产生了深远且广泛的影响。于中国学界视域下,其贡献呈现多维面向。一方面,史禄国作为人类学中国研究实践的先驱性人物,为中国早期人类学学科的奠基、专业人才的培育作出了不可磨灭的卓越贡献,有力地推动了人类学在中国的本土化进程。其在华期间,部分青年学生受其影响走上民族学的学术道路,如杨成志(1902—1991);或追随他读硕士成为其入室弟子,如费孝通(1910—2005);或通过正式修读、旁听其课程,在后来的学术道路上获益匪浅,如许烺光(1909—1999)、赵俪生(1917—2007)、杨绛(1911—2016)、罗香林(1906—1978)、夏鼐(1910—1985)等人。此外,大批未刊材料显示,由于史氏曾先后负责过中山大学语言历史学研究所(以下简称“语史所”)和史语所人类学组的筹建工作,其对在中国发展人类学须设立人类学研究中心,建立人类学实验室、民族志博物馆,以及出版调查研究成果,通过公众演讲等方式宣传人类学等意见和建议,突出反映了史氏既是人类学中国研究与学科发展的旁观者、批评者,又是不折不扣的亲身参与者。对史禄国学术思想与实践的深入研究和系统总结,对于全面了解、进一步丰富人类学中国研究的学术理论架构,以及推进学科建设进程而言,具有极为重要的学术价值。

另一方面,鉴于史禄国曾在北上广等多地的重要科研机构开展学术研究活动,与蔡元培(1868—1940)、傅斯年(1896—1950)、顾颉刚(1893—1980)、张星烺(1888—1951)等学界杰出人物有着密切交往,其在中国学术领域的活跃度与活动丰富性,已然超出学界同仁既往的认知范畴。循此理路,在知识考古学视角的观照下,这位白俄流亡学者宛如人类学界的学术播种者,其穿越西伯利亚冻土与东北深林的田野调查之旅,在当代学术版图中留下了深刻且悠远的印记。系统梳理史氏在华活动轨迹,深入挖掘其学术思想遗产,其意义不仅局限于对学术史空白的填补,更在于通过多维度的分析视角,揭示20世纪人类学在东亚地区经由知识传播与本土适应过程所形成的多元动态发展格局。

从中国人类学(民族学)学科发展史的宏观维度进行考量,史禄国将体质人类学的研究方法引入中国,通过对中国人种体质展开精确测量与深入分析,为探究中国人的起源、构成以及迁移历程提供了全新的研究视角与坚实的科学依据。其研究方法被德国人类学家施密特(Wilhelm Schmidt,1868—1954)赞誉为“新人种学的史学方法”,为中国民族史研究领域带来了极为重要的学术启示。史氏在华期间,不仅开展了大规模的田野调查与扎实的研究工作,还系统地提出了中国民族学调查计划以及民族志调查方法,着重强调应依据中国社会独特的经验认知与历史发展特质,构建富有中国特色的民族志学理论与方法体系,从而成为西方人类学学术本土化进程中的关键构成部分。

史禄国通过对中国不同区域、不同社会群体的人类学成分差异展开细致入微的研究,深入剖析中国各民族之间的内在关系以及地方性特征,诸如不同群体的体质类型、心理反应等方面,有助于更为深入、全面地理解中国民族关系的复杂性与多样性。身为一位流亡中国的外国学者,他始终立足于实际调查资料,着重强调不能机械地套用西方的民族学理论与方法,而应紧密结合中国的具体国情进行创新性发展,为构建契合中国国情的民族学理论体系提供了极具价值的借鉴范例。例如,他在20世纪20年代初期,创新性地构建了关于中华民族“多元”且“一体”的理论架构。该理论凭借其深邃的学术洞察力与独树一帜的视角,赢得了费孝通的高度关注与深入吸纳,进而成为费氏“中华民族多元一体格局”理论体系的重要理论渊源之一。

从中外文化交流与传播的视角予以审视,史禄国作为俄裔中国人类学家,在北京(北平)、哈尔滨、上海、厦门、广州等地积极开展中国研究,并频繁参与学术交流活动,极大地强化了中国与西方学术界之间的联系与互动。对其著述跨语际传播历程的深入考察,能够清晰揭示20世纪初中俄学术思想在中国的嫁接融合过程,以及流亡知识分子如何成为跨文化理论传播的关键中介。

更值得关注的是,史氏的中国研究成果不仅在中国国内产生了极为重要的影响,也在国际学术界引起了广泛关注,有力地推动了中西人类学、民族学等学科的交流与发展进程。其研究成果在国际学术平台上的发表与广泛传播,不仅显著提升了中国学术在国际舞台上的知名度与影响力,更为中国学术界在国际学术话语体系中赢得了更多的话语权与认可度。

……

还需要特别说明的是,本书稿的“研究”部分以“自由鸟与蜗牛”为题,主要有两点考虑:一是“自由鸟”“蜗牛”两词,均出自史氏本人之口。前者是史氏致函友人阿理克时,言其在中国能自由从事学术研究时的愉悦心境,后者则是他来华前自述其处理复杂人际关系时的基本策略。二是“自由鸟”与“蜗牛”两词也能精准概括史氏在华学术生涯的复杂面向:学术上,他坚持不懈追求自由的学术创作,不断拓展学术研究的新境界,最终成就了自由鸟般的思想翱翔;而在动荡时局中,或遇到来自学界的误解甚至不公待遇时,则保持着“蜗牛”般的学术定力,主动选择光韬迹敛,过着“与世隔绝”般的生活。看似极端的两种人生态度,实能反映史氏性格的双重性,更是其在华学术与生活状态的真实写照。

①国内外学界关于史禄国的出生日期有1887年和1889年两种说法。本文所取用史禄国出生日期的材料来自他给阿理克的信,他在信中说:“我的出生年份应该是1887年6月19日(公元7月2日)”。史氏所说的“6月19日”是儒略历,“7月2日”是指国际通行的格利高里历(公历)。17世纪末,俄彼得一世倡导改革,开始采用儒略历,儒略历日期比西历约晚13天。俄国“十月革命”后,布尔什维克夺取政权,于1918年1月26日颁布政令废除儒略历 , 改用公元纪年。参见史禄国:《致阿理克(五)》(1928年9月30日,昆明),《史禄国致阿理克的信(1927—1932)》[С.М. Широкогоров Письмак В.М. Алексееву(1927—1932)],Москва: Наука Восточная литература, 2016, с. 52;《史禄国博士逝世》,《科学》1940年第24卷第3期,第11页。

② 凡文中出现已故的中外学人,尽量注明生卒年份,外国人名则尽量注明其外文名。

③ 杜正胜:《无中生有的志业:傅斯年的史学革命与史语所的创立》,杜正胜、王汎森编:《新学术之路》(上),台北:“中央”研究院历史语言研究所1998年版,第30页。

④[美]顾定国著,胡鸿保等译:《中国人类学逸史:从马林诺斯基到莫斯科到毛泽东》,北京:社会科学文献出版社2000年版,第58页。

本文节选自《自由鸟与蜗牛:史禄国在华的两重生命》绪论部分,第3—7页、第23页。

作者介绍

王传,华东师范大学历史学博士,南开大学历史学院博士后,现为华东师范大学历史学系副教授,主要从事中国近现代学术思想史研究与教学。在 Chinese Studies in History(美国)、《文史哲》《中国边疆史地研究》等中外刊物发表学术论文 20 余篇,出版专著《民国时期广东学人与中国西南研究》,担任《李平心全集》副主编,独立编校《中国史学史未刊讲义四种》《陈啸江史学论文集》。

目录

序 / 王铭铭

绪论

第一章 远东的召唤:无中生有的志业(1912—1922)

第一节 西伯利亚:循着先辈的足迹

第二节 到中国去:十字路口的抉择

第三节 伊丽莎白:“家中”的语言学家

第二章 结缘亚洲文会:沪上学术活动家(1922—1926)

第一节 左右逢源:出版与演讲

第二节 广拓财路:募款与调查

第三节 口岸汉学圈:上海学术生态

第三章 闽粤学林恩怨:从中心到边缘(1926—1930)

第一节 厦大觅知音:与顾颉刚的学术交谊

第二节 印象与真相:“云南调查”的祛魅叙事

第三节 惜别史语所:体制漩涡的双重变奏

第四章 隐居北平的岁月:战时学术坚守(1930—1939)

第一节 蜗牛的隐喻:拒绝无效社交

第二节 一封决裂信:与葛学溥的合离

第三节 经师与人师:与费孝通的师生情谊

第五章 中西学界回响:学术遗产再衡估

第一节 学科与学派:人类学知识的中国化

第二节 他者的眼光:域外学界的接受与批判

结语 没有尾声的结束

附 录

史禄国在华学术活动编年

史禄国著述目录

参考文献

后记

随书附赠精美卡片

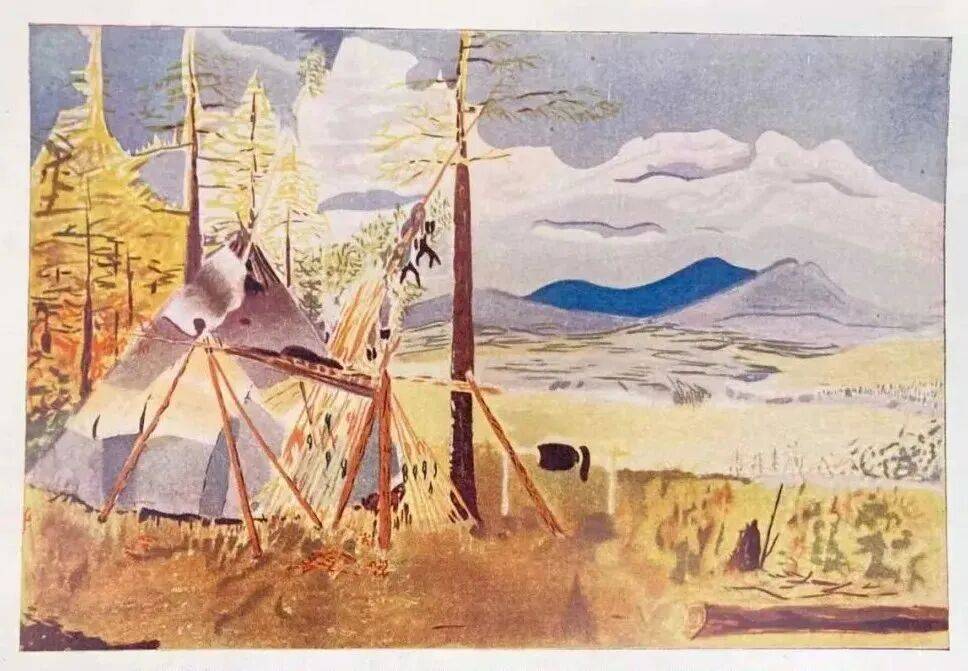

▲史禄国手绘外贝加尔维季姆高原(Vitim Plateau)

通古斯希楞柱与祭祀场景(1913年9月)

资料:上海三联书店

编辑:宗文倩

发表评论 评论 (3 个评论)