朱自清这个名字,可能很多人一想到就会联想到那篇让人心头一暖、又带着几分酸楚的《背影》。他是中国现代文学史上一位极具影响力的作家,生平充满了坎坷与磨砺。

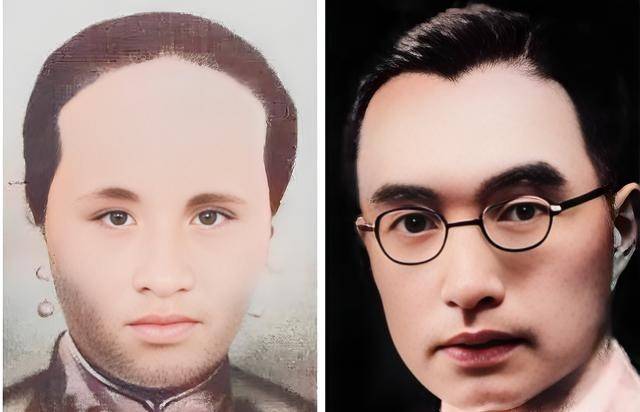

朱自清,原名朱自华,字佩弦,出生于1898年11月22日,故乡在江苏东海县。他的家族原籍浙江绍兴,后迁居江苏。童年时期,父亲朱鸿钧曾任江都县知县,家庭状况一度相当不错,生活也较为优越。

然而,好景不长,父亲因故失去了官职,家道中落,年幼的朱自清便随家人四处迁徙。最初他在扬州长大,后来又辗转到了北京,生活突然间变得不再安稳,甚至可以说是有些漂泊不定。

1916年,朱自清考入北京大学预科,次年升入本科。那时正值五四运动的风潮,他满怀热血,积极参与新文化运动,逐渐展示出了他对社会、对国家的深切关怀与思考。

1920年,朱自清自北大哲学系毕业后,开始投身教育事业,先后在杭州、扬州、上海等地任教。1925年,他被聘为清华大学的教师,这一职位使他逐渐有了稳定的生活,并在学术圈内逐步积累起了声誉。他还在清华大学担任中国文学系主任,培养了大批优秀的学生,自己的名声也愈加响亮。

提到朱自清,必定少不了他那一系列脍炙人口的散文作品,《背影》、《荷塘月色》、《春》等都成为了现代散文的经典之作。在《背影》写作之时,正是他失去了父亲、家庭困顿之际,而他在文中刻画的那份朴实无华的父爱,带着浓浓的悲伤与思念,感动了无数读者。那份描写父亲在月台上买橘子的背影,几乎让每个读者都会不由自主地流下眼泪。

《荷塘月色》则是在清华园内描写的夏夜景色,虽然文字清淡,却带着一股深沉的忧愁和美感,每一字每一句都渗透着生活中的一丝淡淡惆怅。朱自清的文字虽简练,却直击人心,常常能引发人们对生活的无限感悟。

除了散文创作,朱自清在文学研究方面也有不少建树,撰写了大量的评论性文章,并曾担任《文学杂志》的主编。他对古典文学的研究尤为深入,像《诗言志辨》和《经典常谈》等著作,将古文深奥的理论生动地讲解给读者,令外行人也能轻松理解。

朱自清一生提倡教育,深知教育的重要性,并致力于培养学生的爱国情怀和文化素养。对于他来说,教育不仅仅是知识的传授,更是一种文化使命。

然而,朱自清的感情生活却并不平顺。他的第一任妻子是武钟谦,他的表妹,两人于1917年结婚,婚后育有六个孩子。家庭曾一度热闹而幸福。但好景不长,1931年,武钟谦因病去世,年仅31岁。朱自清突然成了寡父,独自抚养着六个年幼的孩子,生活的重担让他倍感沉重。

妻子去世后,朱自清在文章中深情写下了《给亡妇》一文,字里行间无不充满着他对妻子的深切怀念和无法言喻的痛苦。他甚至说自己“痛哭三天三夜”,言辞真挚,令人动容。独自一人抚养六个孩子的艰辛,外人难以想象。

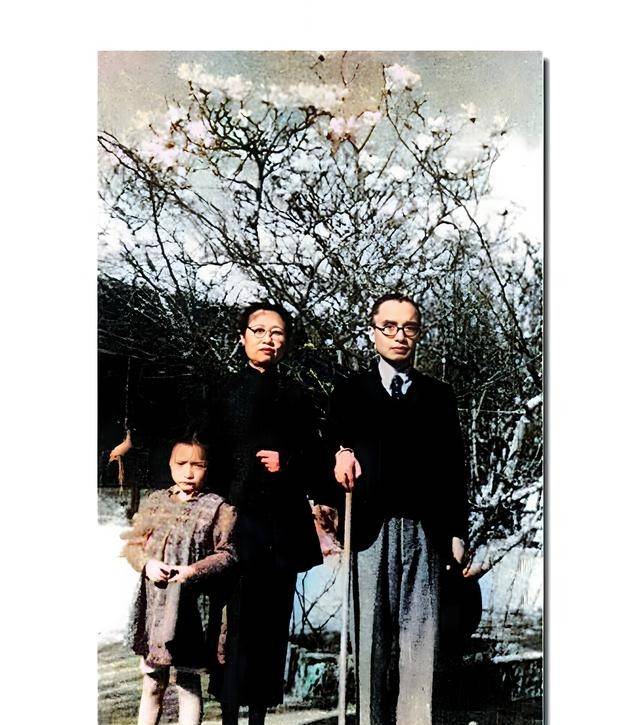

不过,朱自清并没有被困境打倒。1932年,他与陈竹隐再婚。陈竹隐是北京女子师范大学的才女,她才智过人,深得朱自清的喜爱。两人共育有两个孩子,一个是朱乔森,一个是朱宛芷。如此算来,朱自清一共育有八个子女,家里虽然经济拮据,但朱自清从未抱怨过生活的艰难。

陈竹隐不仅是一个贤内助,还在朱自清晚年身体不佳时,肩负起了家庭的重担,照顾着朱自清和整个家。

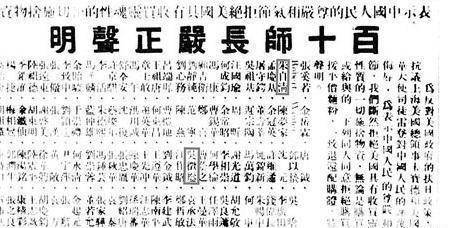

1948年,国民政府接受了美国的“援华”物资,其中包括大量面粉。此时,中国的经济状况极为糟糕,民众的生活困苦,而面粉在当时算是稀缺的资源。然而,朱自清却毫不犹豫地拒绝了这些物资,他认为美国的援助并非出于好意,而是羞辱中国。他甚至写下《拒绝接受美国“援华”面粉的声明》,坚定表达了自己的立场:我们需要的是自由、和平,而不是别人抛来的施舍。这一行为显示了他深深的民族气节。

虽然那时朱自清的健康状况已经每况愈下,他的胃病折磨了他多年,已然瘦弱不堪,但他宁愿忍受饥饿,也不愿接受这份美国的面粉。朱自清的坚持和坚韧让他的朋友和学生无不为之敬佩。

朱自清的胃病始于年轻时,由于长期的生活压力和不规律的作息,导致胃溃疡的产生。尽管如此,他始终没有得到彻底治疗。直到1948年8月12日,病情急剧恶化,胃穿孔导致他剧痛难忍,在北平去世,年仅50岁。

朱自清的儿子朱乔森回忆,临终时,父亲仍在叮嘱家人:“别吃美国的面粉,咱们得靠自己。”这简短的话语无不透露出他对国家的深厚情感以及他一生始终未曾动摇的信念。

朱自清去世时,正值解放战争的激烈阶段,北平局势动荡不安。他的葬礼虽简单,但却有众多学生、朋友以及普通百姓前来悼念。大家纷纷感叹,朱自清的一生值得铭记,不仅因为他留下了美丽的文字,更因为他在生活中展现出的坚毅与民族气节。

朱自清的离世让陈竹隐和他的八个孩子都感到深深的悲痛。长女朱采芷后来成为了一名教师,次子朱闰生从事地质研究,四子朱乔森成为了一名医生。其他孩子也各自找到了自己的路,尽管没有完全继承朱自清的文学成就,但他们都从父亲身上汲取了生活的力量,踏实度日。

朱自清的遗产不仅仅是那些优美的散文,更是一种坚强的精神。无论面临多么艰难的困境,他始终坚持活得有尊严,对得起自己,对得起国家。这种信念贯穿了他的一生,也正是这一点,使得朱自清在历史的长河中,依然鲜活而光辉。

发表评论 评论 (2 个评论)