炸锅了!中国大妈在佛罗伦萨美术馆,指着大卫雕像叫嚷:太不正经!

2025年10月25日,意大利佛罗伦萨美术学院美术馆气氛突然紧绷。人群中冒出一句中文怒斥:“这是耍流氓!”声音干脆利落,全场顿时静下来,有游客忍不住侧头张望,也有人憋着笑。

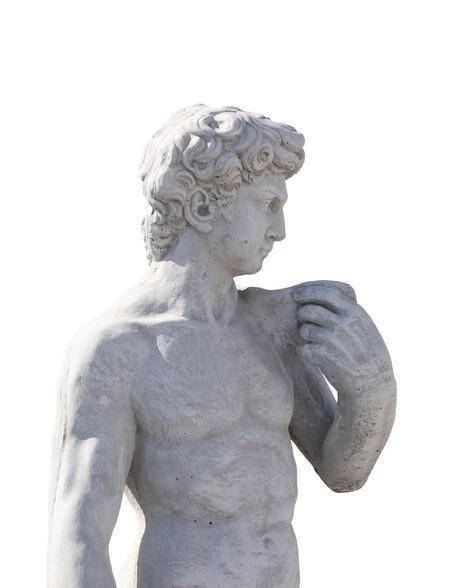

不是段子,是现实。被盯上的主角,就是那尊名声响当当的《大卫》。米开朗基罗用四年时间琢磨出来的作品,高达5.5米,左手还攥着投石器,一副随时要冲出去拼命的架势。这尊雕塑已经安稳地呆了五百多年,却没想到会被一句“耍流氓”点燃现场。

这事儿之所以让人感叹,不只是因为一位中国大妈在国际著名艺术馆里发飙,更像是一道照妖镜,把不少人的内心想法晾晒得明明白白。有些网友说,这和前阵子某教材给人体素描打马赛克如出一辙,也跟博物馆里的石膏像被缠上布条、电视画面加马赛克有异曲同工之妙。

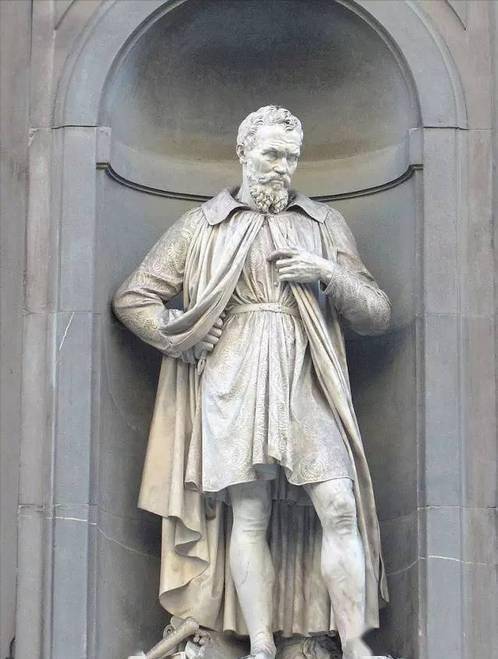

大家都知道,《大卫》本身来头够硬。十五世纪末期的大理石废料,被一个26岁的年轻小伙——也就是米开朗基罗,用巧手变成如今这个全世界顶礼膜拜的“英雄”。眉骨下藏着警觉,肌肉线条根根分明,还能看见血管凸起,每次走近,总觉得他下一秒就能活过来一样。

可别以为只有今天才有人觉得“不合适”,早在刚完工的时候就闹过矛盾。当初教会死活不同意把它立到市政广场,说是裸体太露骨,要挂块铜叶遮羞。幸好后来市民们据理力争,大卫才能坦荡站出来。所以,从诞生那天开始,《大卫》的身份就不仅仅是个雕塑,更成了自由与勇气的象征,也是佛罗伦萨城邦精神的一部分。

现在去参观的话,只能隔着玻璃罩远远看上一眼。据说连脚步声多一点,都怕震裂他的脚踝。不过广场上还有两座复制品,无论拍照还是打卡,都少不了它们作陪。而且这种文化碰撞并不只发生在欧洲,中国宁波和四川都有《大卫》兄弟驻守,其中川美那个版本可是用1910年的原模翻制出来,青铜材质重达1200公斤,在校园里也是一道风景线。

但凡遇到这样的新闻,总有评论区热闹起来。“为什么短视频平台擦边跳舞点赞几十万没人嫌弃?综艺节目荤段子满天飞也无所谓,可到了经典艺术这里却人人自危?”有网友调侃,“孩子刷手机看到比雕塑更劲爆的视频家长都无动于衷,看见‘裸’雕倒捂住孩子眼睛。”

其实咱老祖宗对人体审美从来没回避过。从敦煌壁画到唐代仕女图,那种直接又大胆,对身体之美欣赏得毫不扭捏。可偏偏到了现代,美术课上的人体写生居然成了敏感话题。一提到相关内容,就有人担心影响不好或者“带坏孩子”。

讲真,这种现象多少有点讽刺。在欧洲的小学课堂,小朋友围坐油画旁边听老师分析人物结构;中学阶段临摹裸体雕塑属于基本功之一。不光放任自流,而是在潜移默化间告诉学生什么叫真正的艺术欣赏。有旅欧华人妈妈分享经验,“我女儿八岁问我为什么《大卫》没穿衣服,我直接解释这是对生命力量和自然形态最纯粹的赞颂。”她补了一句,“之后再进展厅,她只关心造型比例,再不会脸红害羞。”

反观国内呢?很多老师只能绕过去讲解,要么匆匆略过相关章节。“怕家长投诉”,成为公开秘密。有意思的是,这样越回避学生反而越好奇,到最后难免出现误读甚至极端情绪,所以才会出现“大妈怒斥”的戏剧性瞬间。本质上,大妈不过是替社会喊出了那些平常压抑、无法表达或懒得思考的问题罢了——谁还敢说自己完全没有共鸣?

看看四川美院引进复制品时,有帖子表示反对,说影响学校风气。但学校非但没撤掉,还专门砌个高台做底座,让更多师生近距离观察学习。有学生直言路过总爱瞄两眼,但看的绝不是裸露部位,而是整个人体传递出的那股蓄势待发、跃跃欲试的劲头。这种感觉,其实很难用几句话描述清楚,只能慢慢体会吧。

现在想起来挺怪,各类网络内容尺度越来越宽松,不少娱乐产品打色情擦边球,却鲜有人批评;结果面对真正的人体艺术,又集体噤若寒蝉,好像沾点皮肤颜色就犯忌讳似的。如果讨论归讨论,但搞“双标”确实让人哭笑不得。这背后到底是什么心理障碍?是不是教育缺口导致理解断层?

古时候敦煌壁画里的飞天仙女坦胸露背没人骂低俗;唐三彩陶俑丰腴圆润公认雍容华贵;宋瓷追求极简雅致代表另一派趣味。《大卫》这尊西方杰作,本应成为全球共同语言,如今却因一些人为设限变得格外尴尬。不懂装懂的人多了,自然各种荒诞剧情轮番上演,以至于每逢类似事件总逃不开一次全民唇枪舌剑大战。

可能最扎心的一幕,是网上一则热门评论:“这吼声像镜子,把我们自己的审美短板暴露无遗。”换句话说,并非文艺复兴时代留下来的伟业水土不服,而恰恰说明我们的基础教育、美育启蒙差在哪儿。当一个成年人从未接触系统性的视觉训练,没有机会了解东西方大师故事,很容易第一反应就是排斥甚至抗拒,与其苛责别人,不如冷静看看自身环境出了什么问题吧。

一直喊文化自信,可遇到需要包容开放的时候,又往往退缩保守。这种状态下,对传统国粹可以津津乐道,对外国经典却充满戒备乃至敌意,显然谈不上真正的大度豁达。同样都是展现身体之美,为啥国内古典绘画没人挑刺,到西洋雕刻这里便遭遇阻击?答案恐怕不用细究,每个人都懂其中玄机,只是不愿承认罢了。

费孝通先生曾劝世人各取所长,各怀敬意。《大卫》,既不是洪水猛兽,也算不上禁果。他经历战乱瘟疫依旧巍然屹立,现在又亲历一次跨文化交锋。如果哪一天,当新一代人在国外博物馆面对这些巨作,可以淡定介绍作者背景、不带色彩点评作品价值,那才是真的成熟。当然,目前看来,道路尚远,中途插曲估计还会不断冒出来添堵添乐呵吧。

发表评论 评论 (2 个评论)