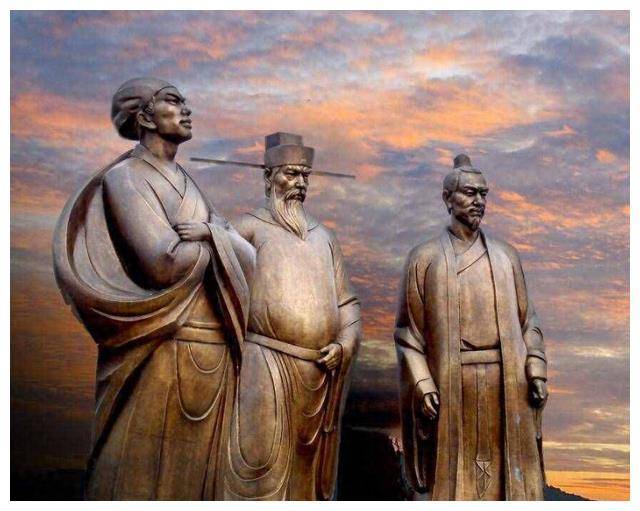

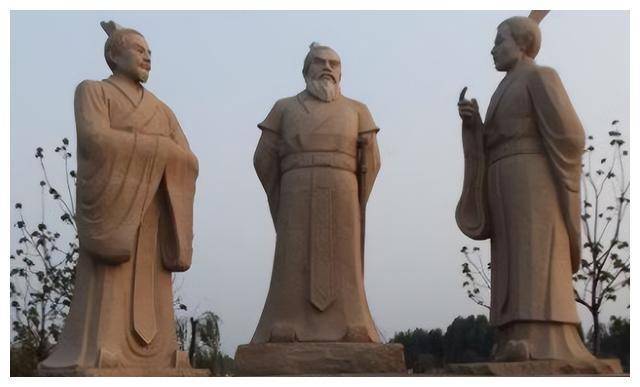

提到苏辙,人们常常会想到他的哥哥苏轼。苏轼的才华无可置疑,他留下了许多脍炙人口的作品,广为流传。而在哥哥的光辉下,苏辙似乎显得有些黯淡,他的名字更多是因为出现在苏轼的诗篇中而为人所知。

然而,苏辙的一生并不平凡。他性格沉稳、忠厚待人,热爱家庭、为官清廉。他为百姓做了很多实事,重情重义,心细如发,深受百姓爱戴。尽管在哥哥的光环下,他并不显得那么突出,但他的品质和才华,也同样值得我们称赞。

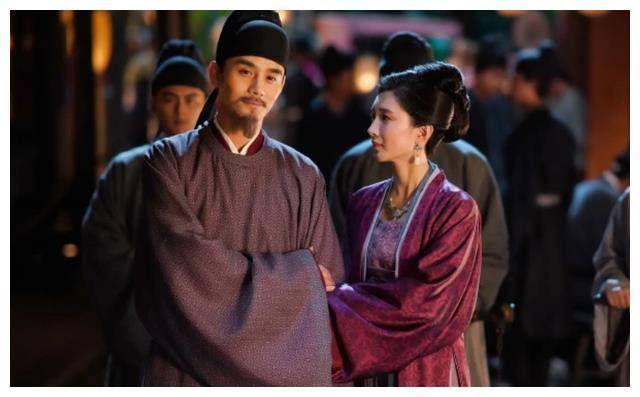

1956年,苏洵带着他的两个儿子,苏轼和苏辙,一起前往开封。开封的繁华和机遇吸引了兄弟俩,他们怀揣着理想,想要在这个盛世中大展宏图。但他们并没有意识到,官场之路并不像想象中的那样顺利。苏轼性格直率,敢于冒犯权贵,最终甚至被贬到海南。而苏辙性格沉稳,为官低调,仕途较为顺利,曾一度担任宰辅之职,但也未能逃脱被贬的命运。

有趣的是,有人戏言,苏轼的命运几乎就是被贬或者在被贬的路上,而苏辙则是总在为哥哥“捞人”,帮助哥哥脱困。

科举考试是每个读书人向往的道路,它能改变个人的命运,也对国家来说是招揽人才的重要途径。每年的科举都吸引了大量的学子,苏轼和苏辙也在其中。这一年,宋神宗特别重视科考,不仅亲自命题,还请欧阳修担任主考官,韩琦、王安石和司马光等人也都参与其中。这些人物在文学界和政治上都有着极高的地位。

参加科考的也不乏名士,不仅有苏轼和苏辙兄弟,还有曾巩与曾布兄弟、程颢和程颐兄弟等。大家都期待着这场科举的成绩。这次科举成绩被后人誉为“千年科举第一榜”,每个人的名字都在历史中留下了浓重的一笔。苏轼、苏辙和曾巩都被后人称为唐宋八大家,程颢和程颐则成为了理学大师,曾布和吕惠卿也都进入了高官之列。

在这次科考中,苏轼的文章极为出色,欧阳修看后为之惊叹,甚至误以为是自己的弟子曾巩所写。为了避免偏袒,欧阳修将苏轼的文章排在了第二名,而曾巩却获得了第一名。当欧阳修得知真相后,他立刻召见了苏轼,并被他的才华深深折服。他感叹道:“再过十年,世人会忘记我,文坛将是苏轼的天下。”果然,正如欧阳修所预料的那样,随着王安石变法,苏轼的诗词在民间广泛流传,而欧阳修的光芒则逐渐褪去。

苏洵的科举之路并不如预期顺利,他在考试中写了一篇批评当政者宋仁宗的文章,直言批判了皇帝的懒惰与荒淫,质疑了朝廷的治理能力。这篇文章颇为激烈,几位考官看后都震惊了。虽然认为文章写得很有水平,但又不敢轻易评判,只好将它呈给宋仁宗。宋仁宗读后十分愤怒,但最终选择宽容,认为苏辙虽然言辞尖锐,却讲的是实情,并且在朝廷用人之际,不能埋没一个有才华、敢于说真话的人才。

科举风波逐渐平息后,苏轼和苏辙都获得了功名。苏轼因得到了欧阳修的大力赞扬,在京城声誉大振,并获得了一个不小的官职。当时,苏轼已被派往外地,而苏辙则留在京城。由于他不愿离开父亲,于是上书请求留在京城侍奉父亲,最终得到了允许。苏辙比苏轼小三岁,两人从小一起生活和学习。虽然苏轼才华出众,受到了许多人的称赞,但苏辙并未因此心生嫉妒,反而十分尊敬和敬佩哥哥。

苏轼的性格潇洒不羁,愿意追求自由,而苏辙性格稳重低调,从不轻易冒头。他虽然知道自己在写诗作赋上无法与哥哥比肩,但一直沉稳谨慎地生活着,也正是这种性格上的差异,使得两人走上了不同的人生道路。尽管在官场上,苏辙的起点不如哥哥高,但最终他却比苏轼更为顺利,仕途也更为平坦。

后来,苏洵去世,兄弟俩都辞去了官职,守孝三年。三年后,他们重新回到京城,此时已是三十多岁的成年人,回首当年,他们已经历了十几年的风雨。在这一期间,宋仁宗去世,宋神宗继位,并重用王安石进行改革。为了改变北宋的贫困现象,王安石推出了“青苗法”,即将钱借给百姓,通过利息来增加国家收入,并减轻民间高利贷的负担。然而,实施过程中出现了许多问题,许多官员为了讨好王安石,强迫百姓借贷,甚至私自收受贿赂,导致百姓苦不堪言。

王安石变法引起了新旧两党的激烈对立,苏轼因支持旧党被贬,而苏辙则始终保持中立。尽管如此,看到王安石的政策存在问题,苏辙终于忍不住,向王安石直言“青苗法”行不通。然而,王安石并没有采纳苏辙的建议,反而将他贬出了京城。

虽然被贬,苏辙并未因此失落,凭借出色的才干,他最终从小官做到南京应天府签判。相较于哥哥苏轼,他的仕途显得更加平稳。而苏轼则因公开批评王安石的政策,诗句在民间广为传播,最终被朝廷弹劾,甚至被逮捕入狱。苏辙为了救哥哥,不惜用自己的官职交换哥哥的命。

在苏轼被囚禁期间,苏辙为哥哥四处奔波,营救哥哥,向宋神宗上书,愿意为哥哥换命。然而,宋神宗依然决定将苏轼贬到黄州。最终,苏辙也被贬到筠州,两兄弟的命运跌宕起伏。

在高太后执政时,苏辙受到重用,并升任门下侍郎,成为了副宰相,仕途达到了巅峰。而苏轼也因高太后的庇护回到京城,但他依然没有改变那种耿直的性格,最终自愿离开京城,去外地担任官职。

虽然苏轼的诗才出众,但他的一生并未远离波折。苏辙则一直在背后默默支持哥哥,无论是在物质上还是精神上,给予了苏轼巨大的帮助。在苏轼被贬的岁月里,苏辙的无私支持成了哥哥的重要依靠。最终,苏轼在黄州写下了许多脍炙人口的作品,但背后的坚强支持离不开苏辙。

苏辙的升官之路并未持续太久,高太后去世后,年轻的宋哲宗继位,并继续推行新法,苏辙也随之被贬到雷州。两兄弟在贬谪途中曾有过短暂的相聚,但这也是他们最后一次见面。苏轼在常州病逝,苏辙未能再见到他最后一面。随着时间的流逝,苏辙逐渐淡出了政治中心,搬到汝南,专心著书立说,谢绝与世事的纷争。

与苏轼相比,苏辙的一生似乎没有那么引人注目。然而,他一生所做

发表评论 评论 (1 个评论)