杜甫出生在公元712年,地点是河南巩县,出身于一个显赫的官宦世家。杜甫的家族,以“京兆杜氏”闻名,三代人都有着官职。从他的曾祖杜依艺到祖父杜审言,再到父亲杜闲,他们都曾在朝廷任职,且职位不低。杜甫的成长环境,几乎为他铺就了仕途的道路。自幼聪慧好学,七岁时便能写诗,表现出非凡的才华:

七岁思即状,开口咏凤凰。

在14、15岁时,杜甫便获得了名流的青睐,崔尚、魏启心等人把他与汉代的班固、扬雄相提并论:

斯文崔魏徒,以我似班扬。

在当时的社会背景下,杜甫似乎天生注定会步入仕途,成为一名进士,继承家族的荣耀。

早期的失意

杜甫的第一次科考是在他24岁时。当时他怀着满腔热忱参加了洛阳的进士考试,然而遗憾的是,他并未通过。当时的杜甫,可能并未太重视这一场考试,因此,接下来十二年里,他再也没有参加科考。直到公元747年,36岁的杜甫才在朝廷发布特考令后,决定再次应试。这次考试,杜甫和其他考生一样,未能通过。这场考试本质上是一场权谋政治的闹剧,由权相李林甫为巩固自己地位所策划,名为“野无遗贤”,实际上只是为了清除异己。

这一次的失败对杜甫打击更大,因为36岁的杜甫,已经不再是那个年轻的理想主义者。他迫切需要一份稳定的工作,来支撑家庭和生活的基本需求。而这一切,都要从他父亲的去世谈起。

生活的困顿

公元741年,杜甫30岁时,父亲杜闲去世。父亲不仅是他的精神支柱,更是他的经济依靠。杜甫虽有才华,但经济能力十分有限,不善理财和谋生。中晚年的杜甫,生活愈加困顿。贫穷与艰难的生活使他倍感煎熬。

其中最痛心的,是他亲眼目睹了自己的小儿子因为缺乏食物而饿死,杜甫深感自责,常常在诗中表达自己对父亲身份的愧疚:

所愧为人父,无食致夭折。

他也因贫困无法为妻子提供基本的生活保障,对她感到无比愧疚:

何日干戈尽,飘飘愧老妻。

生活中的艰难困苦让杜甫深感压抑,家中贫困,连做饭的火炉都无法点燃,寒冷的冬天,屋内寒气刺骨,连衣物都不够御寒:

不爨井晨冻,无衣床夜寒。

在这种困境中,杜甫经常与妻子相对无言,彼此的眼神中写满了疲惫和愁苦:

入门依旧四壁空,老妻睹我颜色同。

每当朋友来访,杜甫更是因家境贫寒无法招待,只能拿出陈旧的酒菜:

盘飧市远无兼味,樽酒家贫只旧醅。

经济困顿成了杜甫生活的常态,而这些都让他更加深切地感受到,拥有一个“编制”对于他生活的意义。

仕途的失落与追求

尽管生活贫困,杜甫始终没有放弃自己的仕途理想。无论是为了生计,还是为了实现自己的政治理想,他都热衷于追求官职和荣誉。即便在李林甫的“阳谋”之后,杜甫仍旧没有放弃,继续在长安奔走,希望能够得到赏识。

公元755年,朝廷授予杜甫一个小官职“河西尉”,但他不愿意接受。之后朝廷改任他为“右卫率府兵曹参军”,这其实是一个毫无实权的职位,相当于一个仓库管理员。为了生计,杜甫无奈地接受了这份工作。然而,正当他开始适应这个职位时,安史之乱爆发,杜甫的仕途再度被打乱。

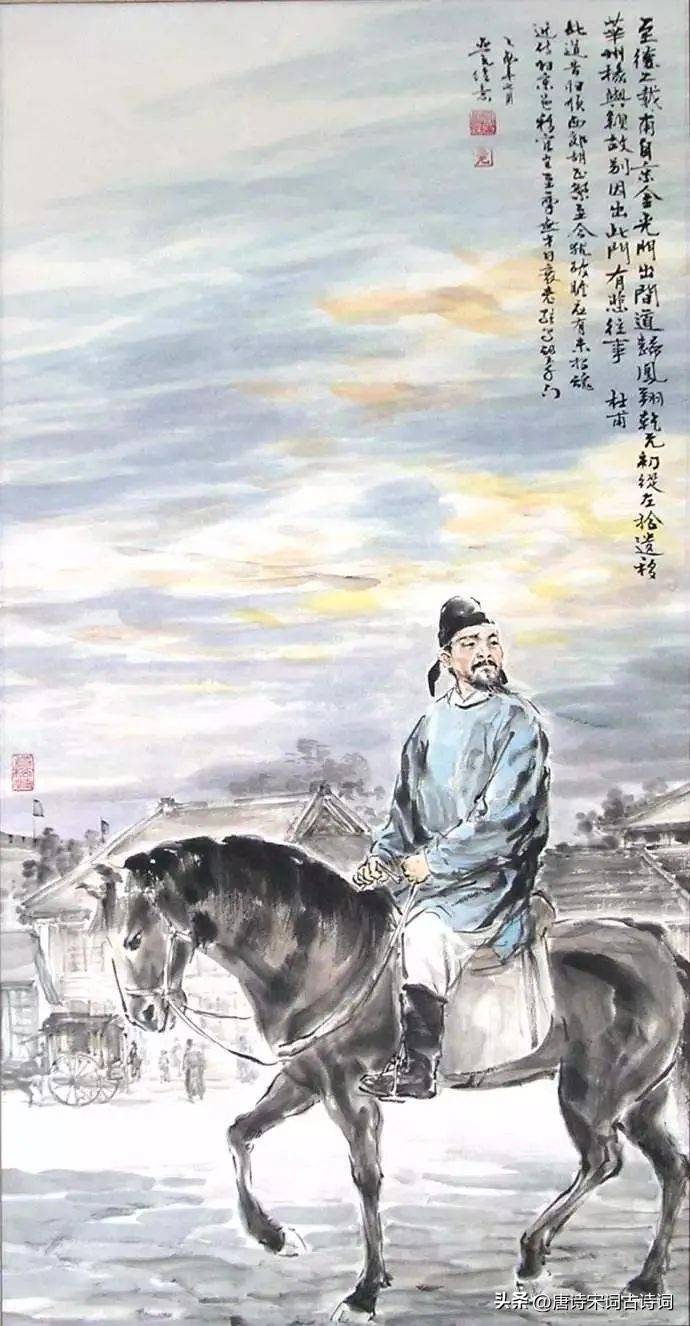

公元757年,杜甫和王维一起被叛军俘虏。经过一番流离失所,杜甫终于逃入凤翔,投奔唐肃宗。唐肃宗授予他“左拾遗”的职位,但由于杜甫的正直,他因营救宰相房琯一事触怒了唐肃宗,最终被贬为华州司功参军。

此时,杜甫已经45岁,他回想起曾经逃离叛军投奔朝廷的经历,不禁感慨万千:

此道昔归顺,西郊胡正繁。

这一番话中充满了对世事无常的感叹与对自己命运的深深反思。

仕途尽头与晚年

在被贬之后,杜甫的生活并没有得到改善。公元759年,杜甫弃官入蜀,开始过上流亡生涯。在剑南节度使严武的推荐下,杜甫获得了“检校工部员外郎”的职位,但他很快辞去。身体日渐衰弱,杜甫的晚年并没有得到他期待的安稳。

最终,杜甫于770年冬天去世,享年59岁。岁月无情,命运多舛,杜甫的生命虽然短暂,却充满了波折与无奈。他的诗歌则成为了历史的见证,诉说着一个有理想、有抱负,但终究未能如愿的人的悲凉故事。返回搜狐,查看更多

发表评论 评论 (4 个评论)