罗隐,这位晚唐时期的诗人,原名罗横,虽然在历史的长河中并没有像李白、杜甫那样广为人知,但他依然是一位值得注意的才子。在那个政治动荡、经济衰退的时代,罗隐无疑是一位突出的文学人物,尽管他的诗才在当时并未得到应有的认可。

在那个时期,罗隐的名字几乎可以与“矮穷丑”相提并论。历史上有许多诗人、文人都因其外貌不出众而被嘲笑,而罗隐似乎就是这一类的典型代表。不过,即便如此,他依然留下了一首永垂千古的诗句,这句诗至今仍影响着无数年轻人。今天,我们便来一起了解罗隐的故事。

在中国文学史上,罗隐的名字并没有像李白、杜甫那样闪耀,但在当时,身处晚唐和五代十国政权更迭的社会大变局中的他,依然被称作才子。《旧五代史》对于罗隐的评价虽简短,却一语道破他非凡的才华,称其为“江东才子”。罗隐的祖籍在湖南长沙,由于祖父曾在福州担任过县令,家族在之后迁往了浙江。

年轻时,罗隐便以聪明才智小有名气,《唐才子传》更是对他年轻时期的才华进行了高度评价。古代文人的理想往往是通过科举进入朝廷,为国家效力,罗隐也不例外。然而,他的科举之路却注定充满坎坷。第一次参加科举时,年轻气盛的他满怀信心,但却不幸落榜。这一结果令许多人感到意外,但罗隐依然保持乐观,认为自己未来还有机会。

然而,接下来的几次科举,他依然未能取得好成绩。尤其是第三次科举,他所写的文章竟然惹怒了皇帝唐昭宗,这一失败让他彻底失去了进入朝堂的机会。纵使如此,罗隐并未气馁。他继续参加科举,然而十次考试,他总是未能如愿。

令人印象深刻的是,第六次落榜后,罗隐便将自己的名字从“罗横”改为“罗隐”,这“隐”字表达了他心中的失望与无奈。此后,他的诗歌创作中也充满了失意与伤感。尽管如此,55岁的罗隐并未因此沉沦,他回到家乡,却意外得到吴越王的赏识,最终成为了吴越王的幕僚,虽然未曾如愿登上朝堂,但也算是实现了自己的理想。

罗隐之所以十次落榜,除了他才华不被重视之外,性格的孤傲与特立独行也与其多次失败密不可分。早在第一次科举考试时,他便在文章中猛烈批评官场现状,讽刺朝廷的腐败,使得他成为了长安城中的“嘴炮王”。他的文章与言辞让他赢得了不少口碑,但也让他与当时的官员渐行渐远。

罗隐的口无遮拦常常让他陷入困境。曾有一次,他与官员韦贻范同行时,船工提醒他船上有重要官员,然而罗隐并未收敛,反而更加狂放地发言。他在船上的大声言论引起了韦贻范的不满,韦贻范此人不仅早年担任龙州刺史,还曾成为宰相,权势滔天。由于罗隐的直言不讳,韦贻范便处处刁难他,甚至在后来的黄巢之乱平定后,曾有人提议启用罗隐,然而这一提议也被韦贻范否决。

更令罗隐感到无奈的是,他的外貌从未得到人们的认可。无论在《旧五代史》还是《唐才子传》中,都难以忽视他“丑”的外貌。常常有人称他为“钱塘丑才子”,显然,外貌上的缺陷成为他一生不得志的重要因素。

尽管如此,罗隐的诗才却不容小觑。他的诗歌题材虽然不像李白和杜甫那样广泛,但他擅长咏史怀古、感怀行旅等主题,其中流传至今的诗篇也不过90首左右,但其中有十首颇为经典。尤其是他所创作的《蜂》一诗,其中“采得百花成蜜后,为谁辛苦为谁甜”更成为千古名句,传颂千年。

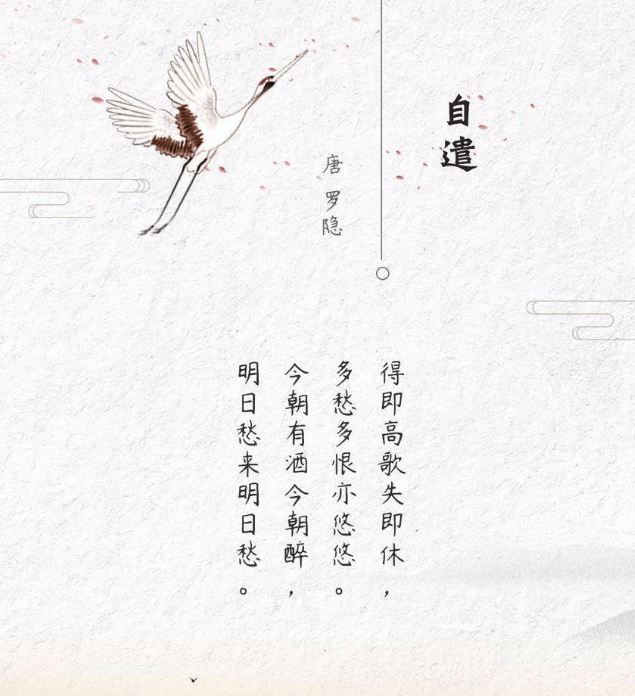

此外,罗隐的另一首《自遣》诗,因其内涵深刻,被后人传颂。诗中的“即使明日黄花晚,且种花满庭”展现了他超脱世俗的生活态度,似乎与现代许多年轻人追求的生活方式不谋而合。这句诗代表了他对人生的豁达态度,他并非消极摆烂,而是以积极乐观的心态看待生活中的苦难与无常,传递出“无论明天会怎样,今天依然要过得充实”的生活哲学。

总之,罗隐的一生虽然充满了波折与困顿,但他的诗歌却展现了他独特的思想与艺术魅力。他的洒脱并非盲目放纵,而是深刻理解人生短暂、不必为琐事烦恼的智慧。相较于李白的“举杯消愁愁更愁”,罗隐的洒脱则是一种在艰难中依然选择快乐的勇气与心态。

发表评论 评论 (2 个评论)