安史之乱爆发期间,实际上大唐还有一位极具谋略、能决胜千里的智囊人物。他并非驰名战场的名将郭子仪,而是被誉为“诗圣”的杜甫。各位读者可能会感到惊讶,本文将详细梳理杜甫在军事领域表现出的非凡才能。

杜甫出身于一个“奉儒守官”的世家,家族血脉中蕴藏着深厚的军政传统。其远祖杜预,乃西晋时期平定东吴的名将,甚至被同时供奉于文庙和武庙之中;杜甫的父亲杜闲多次担任武职官员。以杜甫卓越的才智和家族背景,他潜心钻研兵法也就不足为奇了。

自公元746年至755年,杜甫身负绝学,困守长安整整十年,渴望为国家效力,但却未能得到重用。这不仅是时代的遗憾,更是大唐的重大损失。

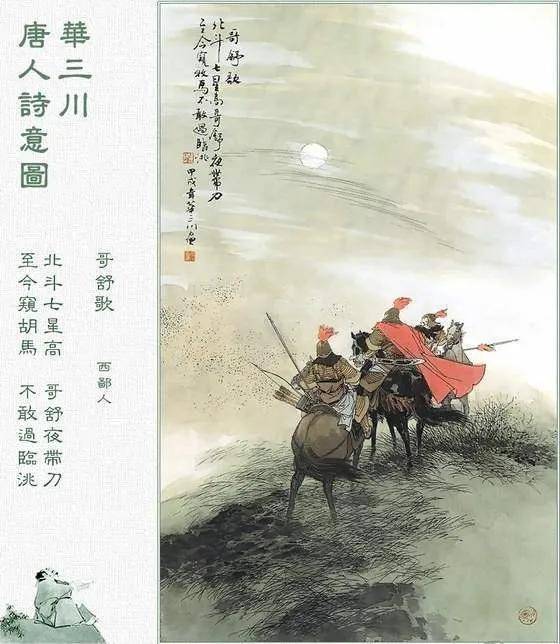

尽管杜甫以诗才闻名,但他在军事上绝非门外汉。若有人断言杜甫不懂军事,古人必定会讥笑其无知。古代经典兵书《三十六计》中第十八计“擒贼擒王”,其实就源自杜甫的诗句。

从军事装备的更新到战术、战略的制定,杜甫都展现出深刻的见解,其论述堪称经典,足以媲美顶尖军事家。公元752年,杜甫创作了《前出塞》九首,其中六首已成为家喻户晓的名篇。

这些作品的背景是:749年7月,唐军在河陇地区损失数万精锐士兵,但名将哥舒翰却从吐蕃夺回了石堡城这一要塞。对此,杜甫并未如常人般赞颂哥舒翰的功绩,而是提出了自己的军事见解:如“挽弓当挽强,用箭当用长”,强调武器装备的先进性;“射人先射马,擒贼先擒王”,主张攻击敌军的关键目标;“苟能制侵陵,岂在多杀伤”,从战略角度提倡智取与计谋。

杜甫的军事理念高屋建瓴,论兵境界堪称高人一筹,广为世人认可,流传千古。然而,因史料有限,我们对他军事才能的了解远不及其诗歌。杜甫流传后世的主要是诗作,其他方面的文稿则寥寥无几。

在潼关之战中,哥舒翰最终被部下绑缚于马车上,押送到叛军阵营。这与他治军严厉且缺乏恩情不无关系。

安史之乱期间,杜甫至少两次提出切实可行的战略建议,其眼光甚至比战神郭子仪更加长远。

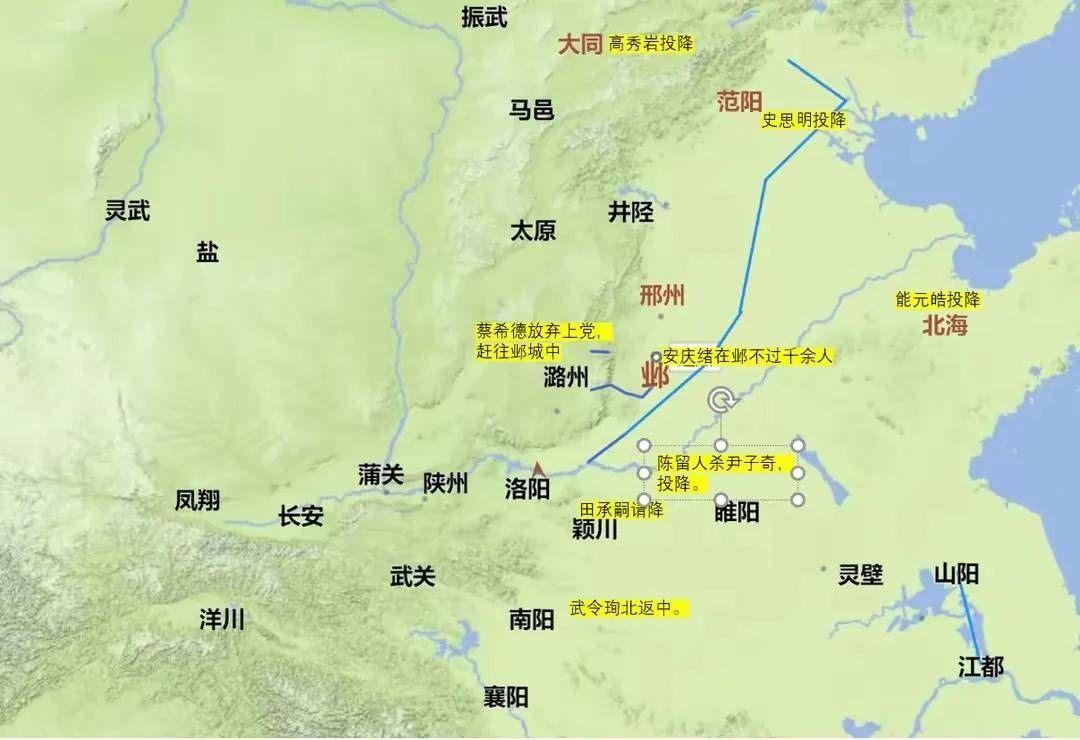

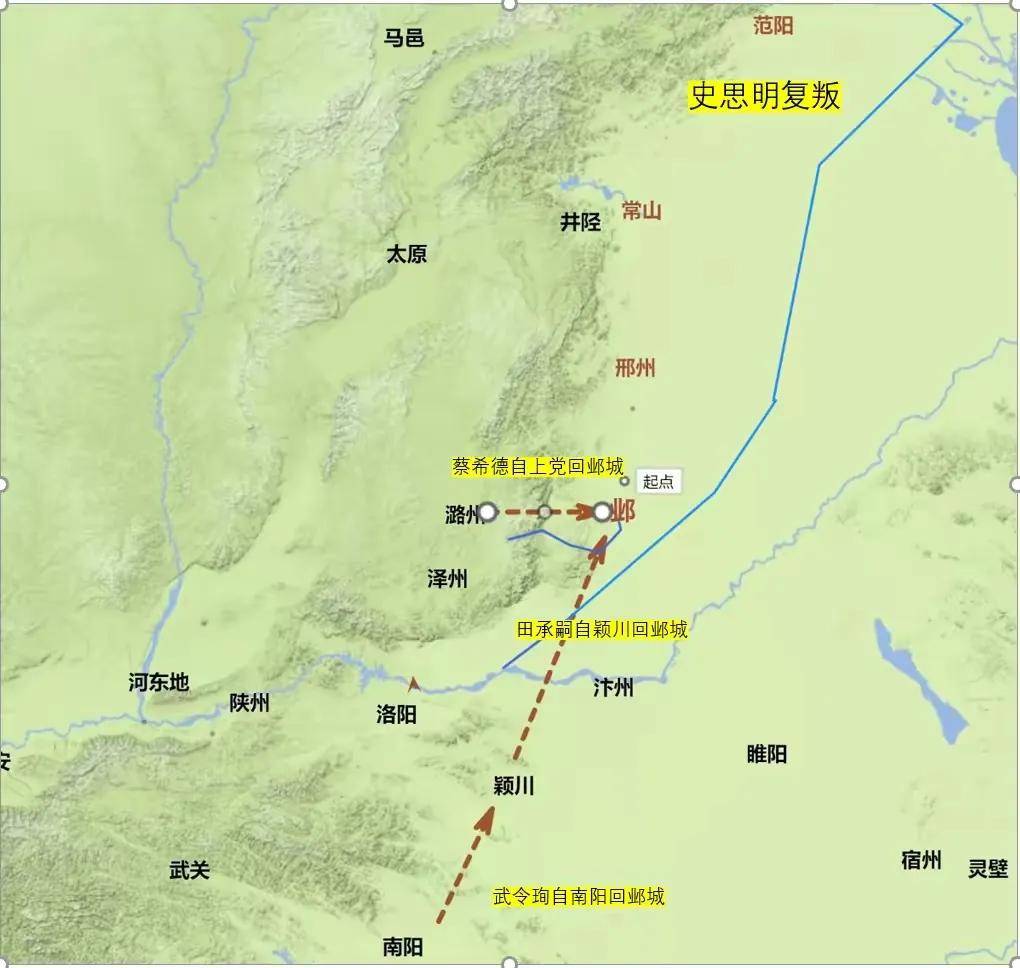

邺城之战前,肃宗调集了九大节度使,60万大军准备围攻安庆绪的残余部队。杜甫当时任左拾遗,有幸亲眼“观兵”。在诗作《观兵》中,他主张“莫守邺城下,斩鲸辽海波”,意在直接攻打叛军老巢,却未被采纳。河北叛军主帅正是史思明。结果,唐军遭到史思明部猛烈袭击,损失惨重,元气大伤,从此一蹶不振。

公元758年7月,杜甫被贬为华州司功参军。在《为华州郭使君进灭残寇形势图状》一文中,他指出,虽然平卢兵马已归降,但“大军已尽离河北,叛党必然宽纵”,建议唐军应从西北渡河,攻占魏州等地,断绝叛军的前后呼应。

尽管被贬,杜甫仍心系国家大事,借郭使君之口再次上书,提出极具操作性的战略方案。从今天的视角看,这些建议极为精准且易于实施。即使60万大军不分兵多路,只安排10万兵力去救援,也能避免惨败。然而,上书最终无人问津。

随后,平卢兵马再次叛变,唐军遭受重创,装备损失殆尽。良机稍纵即逝,唐朝终未能重新统一河北。

邺城战败令杜甫心灰意冷,感叹“眇然贞观初,难与数子偕”。公元759年7月,他毅然辞去华县司功参军职务,开始了漂泊生涯。公元760年冬,杜甫全家在成都浣花溪畔种竹植树,安顿生活。

安史之乱结束后,杜甫在四川参与了一次重要的军事实践,表现出色。尽管相关史料未详,但我们可以确认杜甫在其中发挥了积极作用。

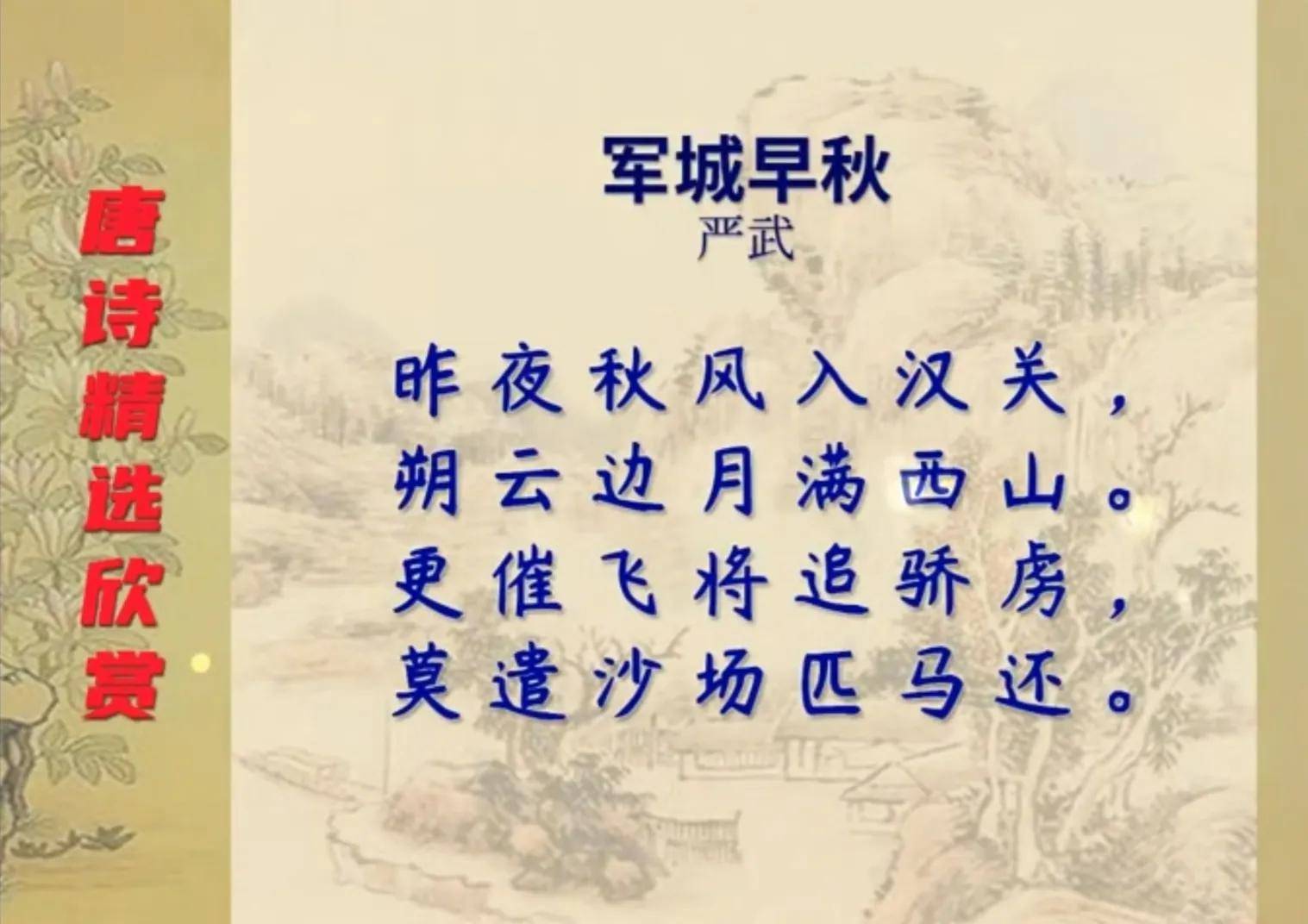

公元764年4月,剑南节度使严武诚邀杜甫入幕府。764年秋,严武击败吐蕃7万大军,收复当狗、盐川两城,拓展数百里土地。严武仅传世6首诗歌,其中3首献给杜甫。杜甫在《奉和严公军城早秋》中写道:“已收滴博云间戍,欲夺蓬婆雪外城”,可见他极可能参与了战役谋划与指挥,提出了重要且正确的建议。

杜甫的《扬旗》生动描绘了阅兵盛况,称严武为“我公”,足见两人关系非同一般。他在战前动员和训练中也发挥了关键作用:“三州陷犬戎,但见西岭青。公来练猛士,欲夺天边城。此堂不易升,庸蜀日已宁。吾徒且加餐,休适蛮与荆。”

公元765年初,名将严武逝世,享年仅40岁,获追赠尚书左仆射。四月,杜甫携家人离开成都,开始流浪生涯。

770年冬,杜甫在湘水一叶小舟上辞世,享年五十九岁。他的文学才华、军事智慧和满腔悲愤,皆随历史烟云逝去。令人欣慰的是,他创作的1400余首诗歌至今传唱,已逾1200年。

综上所述,杜甫绝非仅会吟诗作画的文人,他在军事上同样造诣非凡,具备扭转乾坤的潜力。若他的建议能被采纳,历史走向或将改写。可惜玄宗、肃宗未能识得这位真才实学的军事谋士。

如果您觉得我的分析有理,不妨点个赞支持一下吧。

发表评论 评论 (2 个评论)